随着媒介形态的多元化发展,新疆需加强多模态文本的对外翻译与传播,以“自塑”形象解构“他者”的负面认知。当前研究多聚焦于多模态化的国际传播策略,缺少对多模态翻译策略的关注。已有策略多从微观视角出发,缺乏系统性,且对国家、地区形象构建的宏观指导有限,难以直接应用于新疆形象的对外翻译与传播实践中。对此,译者应尝试立足新疆形象的外译需求,结合各类多模态文本的自身属性及已有翻译策略,提出适合新疆外宣文本的图像、视听、超文本语篇的特色化翻译策略,再通过国外主流网站平台与社交媒体向外传播。此策略的提出旨在丰富新疆形象的对外传播路径,为增强新疆形象的对外传播效力提供策略参考。

国家形象是国家内外部公众对一国本身、国家行为、国家各项活动及成果所给予的总体评价和认定,是由大众媒体制作且高度政治化的“新闻幻觉”。新疆形象作为国家形象的一部分,代表着他国对新疆的综合评价和印象,这一形象的塑造离不开传播媒介对受众认知与理解的培养。2023年,习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和人民政府、新疆生产建设兵团工作汇报时指出,对于新疆形象的塑造要“加强正面宣传,展现新疆开放自信的新面貌新气象,多渠道多形式讲好新时代新疆故事”。在国际受众眼中的“象征性现实”存在失真的情况下,这正是新疆形象坚定自我发声,重塑国际受众对新疆的积极认知与理解的必由之路。

新疆形象外译传播的要求与探索

借多模态文本再塑国际新疆形象

我国一直以来高度重视新疆形象的外宣工作,由政府主导、多部门发力的新疆对外宣传“矩阵”已初见规模。但仍需注意,在嘈杂的国际声音背景下,新疆“自塑”形象受到国际接受屏幕的影响,传播力度与效果均有所缩减,国际受众对新疆认知的“拟态环境”在很大程度上仍受“他塑”新疆形象的影响。这意味着新疆形象的外宣工作还需深入探索更有效力的对外传播路径,才能逐步解构国外受众心中失真的负面形象。

身处视觉文化主导的时代,相较于传统的纯文字语篇形态,受众更青睐能够快速获取信息的图像、视听与超文本语篇等多模态表达形式。因此,译者作为传播内容外译的主体,应当关注当今受众对于多模态文本的阅读需求,积极探索外宣文本的多模态翻译策略与传播方式,增强传播内容的接受效果。这也为长期深耕于语言符号领域的跨文化翻译与传播研究设立了新的标杆,促使新疆在塑造自我形象、实现“走出去”与“走进去”的目标时,将实践视野进一步拓宽至多模态文本的译传策略研究之上。

多模态文本对外翻译研究的缺失

在该研究需求的背景下,不少学者对于新疆形象构建的研究均体现出对融媒体、多媒介、多模态传播的关注,宏观探讨融媒体平台与多模态协同对提升新疆形象对外传播效果起到的策略支持,但却明显缺少对“对外翻译策略”的适度关注。“对外翻译”常作为探讨国际传播的隐形前提,游离于国际传播的研究之外。但“异语传播”的本质正是对外翻译与国际传播的共享成分,两者密不可分。因此,新疆正面形象的对外构建也需要通过外宣文本的高质量翻译与传播,才能在“回音室效应”的阻碍下逐步打破国外受众的信息茧房。

多模态翻译的研究进展

多模态翻译的理论发展脉络

多位学者的翻译理论均体现对多模态文本的关注,雅各布森提出的“符际翻译”就包含对多模态文本的翻译思想;图里提出的“符际翻译”指明了符号系统的多样性,拓宽了雅各布森对翻译概念的界定;利陶引领了翻译的“媒介转向”,强调多模态符号翻译之于翻译研究的重要性。凯恩德尔提出了“模态内翻译”和“模态间翻译”的划分方法。可以看出,国外学者通过对翻译认知的不断深化,为传统翻译研究引入新的跨学科视角,拓宽了翻译研究的模态局限性,为该领域研究注入了新生命力。

再观国内,多模态翻译的相关研究在近二十年经历了从无到有的快速发展。李战子发表了知网首篇关注多模态话语分析的文章,随后多位学者开始在翻译领域的研究中融入对多模态因素的考量。根据李小华、唐青叶通过CiteSpace绘制的多模态翻译研究知识图谱可知,我国的多模态翻译研究热点聚焦于“多模态”“字幕翻译”“多模态话语分析”三个主题。这体现了我国多模态翻译研究的强应用性和研究视角的集中性,但也为往后相关研究的内涵拓展与价值创新提出了新的挑战。

多模态翻译策略的发展与不足

国外较早踏入多模态文本翻译策略领域的研究,研究对象多为图像、视听语篇。针对图像语篇的翻译,巴特曾将图文关系定义为“锚定”“说明”与“接力”关系。克雷斯和莱文提出视觉语法概念,认为图像符号通过再现意义、互动意义与构图意义与文字产生关系。罗伊斯根据新闻网站中图像与词汇呈现的逻辑语义关系,提出多模态语篇中模态之间的概念衔接关系。针对视听语篇的翻译,蒙迪提出在对广告进行对外翻译时,需关注画面内人物和场景的形象在视觉、口头与材料上的传达。国内研究近些年也体现了对多模态翻译策略的关注。多模态文本研究方面,针对图像语篇提出的翻译策略较多,除依据图文关系提出的翻译策略,也有利用图像隐喻提出的漫画翻译策略。针对视听语篇及超文本语篇翻译策略的研究较少,多数仍集中于概念探讨的定性研究。这也与译界缺少跨学科、多技术人才有关,多维度文本的翻译现在还需翻译人员与技术人员共同完成。

可以看出,多模态翻译策略在国内外已广泛应用于多个领域,但对国家形象构建这一关键领域的关注度尚显不足;翻译策略的探讨多基于微观视角,研究成果较零散,从宏观角度出发、能够全面覆盖各类多模态文本的翻译策略稍显匮乏。新疆形象的外译传播研究可以结合国内外针对各类多模态语篇提出的具体翻译思路,根据新疆外宣文本特点制订一套系统化、特色化的多模态翻译策略。这不仅回应了国外受众的信息接受需求,也为新疆形象外宣的翻译实践提供了更为丰富的参考路径。

新疆形象的多模态外译传播策略

新疆形象通常通过各级官方文件、新闻报道、公示信息与文学典籍等体裁的外宣文本向外传播,而单一模态的文字形式有时无法呈现新疆本貌,易造成翻译过程中的信息损失。因此,新疆可以将不同体裁文本翻译成适合的多模态文本形式向外传播。

对外翻译策略

1.图像语篇

新疆文学典籍作品的文本篇幅相对较长,承载深厚的新疆民俗文化。国外受众多对新疆文化了解较浅,纯文字的翻译形式可能无法向国外受众直观表达此类作品的高语境文化,导致目标受众产生一知半解甚至误读的情况。因此,译者在翻译此类体裁的文本时,可以考虑根据文字语意添加插图,起到文图复制和文本强调的作用。一方面,译者可以通过图片解释文字的语意,令图像和文字的表意系统互文,以副文本功能补充文字表达的民俗文化信息,减少零散、长段的文字注解,使受众获得直观的理解效果、连贯的阅读体验。另一方面,针对需要特别强调的文字内容,译者也能通过图片语言的复述凸显信息的重要性,加深受众的阅读印象,达到预期的传达效果。

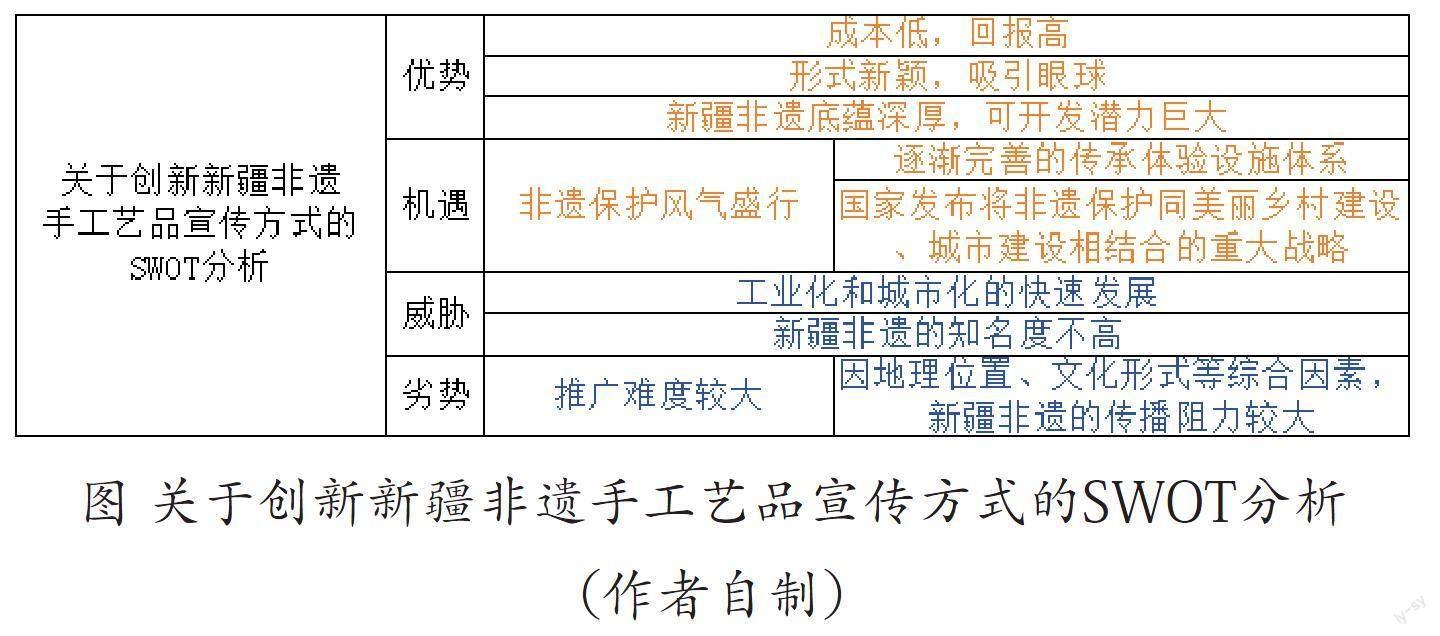

针对新闻报道、公示信息等文本篇幅较短、信息浓度较高的文本,通过漫画、海报、图表、词云图等可视化形式表达文字内容,能令受众快速、准确地获取所需信息,满足当今碎片化时代的阅读需求。因此,新疆在对外做新闻报道与信息公示时,可以将短文本直接转译为图像,增强受众对新闻、公示信息的兴趣,以期获得更好的人际传播效果。漫画由图像与文字两种符号协作构建意义,一般以图像为主,文字起到对图像的说明作用。译者可以将新闻报道的文字浓缩于单幅或多幅漫画图像中,并在漫画中标注重要信息或代表性文字,引导读者解读漫画。在回应与新疆相关的敏感话题时,译者可以借助漫画隐喻的优势,通过具体喻体所映射的抽象本体,令新疆本貌不辨自明。而针对新疆建设发展成果等涵括多项数据信息、多项汇报议题的公示文本,译者在翻译时可以根据文内信息将数据文本翻译为图表形式,将议题按照提及频次或重要程度翻译为词云图,令国外受众对新疆的具体发展情况一目了然,在受众心中快速构建清晰、真实的新疆形象。

2.视听语篇

新疆部分篇幅长、表达晦涩的民族文学典籍作品,仅以纯文字的形式展现易令读者在接触前就产生畏难与抗拒心理,极大地影响了新疆形象的传播效果。因此,译者可以考虑将纯文字内容翻译为影视作品,使文学典籍以受众喜闻乐见的方式向外传播。辛塔斯提出视听文本的四要素概念,将其分为“听觉—语言因素”“听觉—非语言因素”“视觉—非语言因素”“视觉—语言因素”。针对“听觉—语言因素”的字幕文本,译者应先注意视听语篇的可表演性表达和影视作品字幕文本的呈现方式。译者可以采用方言、民族语言等表现方式配合字幕,令人物形象更加真实。同时,汉英翻译过程中常遇到因语法不同导致的语序调整,译者应保证字幕信息与视频画面展示信息相匹配,在声画一致的前提下调整字幕所占空间及出现时长。“听觉—非语言因素”一般包含配乐、音效与杂音。译者在翻译过程中可以根据剧情发展,在影视作品中适量插入背景音乐以凸显情感或烘托气氛,或配合视频画面插入民族音乐,促进观众对新疆民俗文化的理解。同时,译者还需注意对部分自然声响的保留,体现影视作品的真实性。“视觉—语言因素”包含屏幕显示信息,译者应对视频中需要特殊说明的信息以文字形式附于视频画面中,如关键人物首次亮相、新疆著名景点、新疆非遗等。针对“视觉—非语言因素”,译者可以在翻译重要人物、关键情节时采用特写、慢动作等拍摄手法,强化画面信息,为受众留下更深刻的印象。

相对新疆文学典籍等长篇幅文本,新疆社会新闻等轻资讯内容可以翻译为短视频形式,满足当今受众对碎片化、移动化信息的需求。短视频的碎片化叙事要求视频内容能在15秒至40秒内呈现新闻的核心信息。因此,译者在翻译过程中应对新闻内容做筛选,结合宣传主体的情感倾向,将文字报道中的热点内容翻译成视频的画面内容,刺激受众短时间内的观看兴趣与情感共鸣,增强视频的传播广度与力度。相较于大众传播媒体,短视频的去播报化不再对新闻口播作要求,因此,视频的文字解说与背景配乐承担了解释画面信息与加强情感传递的重要作用。译者应截取报道中的锐评文字,以颜色醒目的大字体形式贯穿视频始终,作为短视频的解说字幕,引导受众理解视频内容。同时,译者也可以在视频中穿插使用现场原声、特殊音效,增强新闻报道的真实性与感染力。

3.超文本语篇

计算机技术搭建的网站由文字、图片、声音、影像间的超链接构建而成,令网站本身成为超文本,吸引着积极型受众的关注。因此,新疆维吾尔自治区人民政府网也应做好网站的英译工作,激发国外受众的阅读兴趣与主动传播行为。超文本自身具有多线性、多模态、交互性等语篇特征。超文本的多线性要求译者在翻译时拆分原文本,形成多个“标题+段落”的空间文本,凸显重要信息,引导受众点击,消解受众对长篇文字的阅读压力。超文本的多模态性要求译者在翻译网站时注意转换多维符号,实现网站内多种模态的互动。通过内向超链接以图像语篇或视频语篇对抽象文字信息做注解,在点入不同网页内容时配有相应的背景音乐,增强受众的阅读趣味性。超文本的互动性对网页翻译提出了更高的要求。译者在翻译网站时,可以根据受众的访问习惯在网页结尾生成相关内容的链接,或制作自选阅读模块,形成个性化的网站体验。此外,译者还可以针对不同设备端访问网页时的界面进行差异化设计,提升网站的易用性和吸引力。

国际传播策略

在新疆形象的外宣文本完成多模态翻译后,新疆形象便可通过多渠道、以立体化的形式向外传播。根据《DIGITAL 2024:Global Overview Report》报告,人们每日平均使用互联网6小时40分钟,主要使用目的为网页访问与社交娱乐。在SEMrush网站排名中,Google、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok均位列前二十名。因此,新疆形象可以通过“借船出海”“造船出海”的传播方式,在谷歌等国际平台上建立新疆官方英文网站、在YouTube、TikTok等社媒平台打造新疆官方账号。通过图文报道、短视频等媒介形式,配合微观叙事、故事性强的“共情议题”与文化产品,积极宣传新疆的文学典籍与影视作品,全网同步新疆时事热点,发布有关新疆文化、历史和生活方式等内容,令新疆形象更易获得国际受众的接受与认可。

近年来,国际社会对新疆的关注度不断攀升。但受部分西方主流媒体“他塑”形象的影响,国际受众对新疆的认知存在分歧。因此,新疆亟须采取措施,令“自塑”形象“走出去”“走进去”。考虑到受众对于阅读内容的需求逐渐向多模态形式转变,译者应将体现新疆形象的外宣文本从纯文字语篇翻译为图像、视听、超文本等多模态语篇,搭配多渠道传播,提升新疆形象的直观性与感染力。新疆外宣文本应参考已有策略,结合文本特点提出特色化的多模态翻译策略。未来,译者还需提升跨学科翻译能力,通过不断地探索与实践总结范式化的多模态翻译策略,推动新疆形象在国际舞台上焕发新的光彩。