摘要:运河文化不仅是城市精神脉络的生动体现,更是承载文化记忆的载体,深深植根于沧州这片土地上,成为其不可或缺的精神根基与文化灵魂。建设中国大运河非遗之城,是对运河文化深刻内涵的挖掘与弘扬,是文化保护与创新发展的有机结合,更是推动地方经济转型升级、提升城市文化软实力的重要途径。现通过对大运河沧州段非遗的情况展开调查,结合沧州建设大运河非遗之城的现状,提出在建设过程中面临的问题及对策,以期为沧州建设中国大运河非遗之城提供理论参考。

沧州市北靠京津,东临渤海,南接山东,地理位置优越。大运河穿城而过,被沧州人称为“母亲河”。2014年,中国大运河正式列入《世界遗产名录》,成为世界遗产项目。作为大运河沿线重要的节点城市之一,沧州市的东光县连镇谢家坝至吴桥县第六屯段河道、东光县连镇谢家坝成功列入遗产名单。2024年是中国大运河申遗成功10周年,在这十年间,沧州市大力推进大运河文化带建设,保护和传承大运河非遗是大运河文化带高质量建设与可持续发展的题中之义。围绕这一目标,沧州市以武术、杂技等沧州特色非遗项目为重点,坚持保护与发展协同、传承与传播并重,深入推进非遗保护传承利用工作,努力擦亮千年运河“金色名片”,沧州大运河的影响力和美誉度不断提升。

大运河沧州段及其非遗资源概况

大运河在沧州市境内流经8个县(市、区),全长216千米,在大运河流经城市当中,里程最长。大运河沧州段为南运河的一部分,也是京杭大运河的重要组成部分之一。沧州历史悠久,曾是北方水陆交通枢纽和商贸中心,在历史上发挥漕运和商运物流的作用,也因其独特的地理位置,数次成为军事征伐的战场和王朝更替的舞台。在历史变迁过程中,沧州逐渐形成了自身独有的文化。后来有学者将其总结概括为诗经文化、运河文化、渤海文化、医药文化、武术文化和杂技文化六大文脉。在运河的滋养下,沧州人民将蕴含浓郁地方色彩的手工技艺、独特的表演艺术以及丰富的民俗实践活动等传统文化表现形式,代代相传并不断创新,从而形成了多姿多彩、种类繁多的非遗宝库。

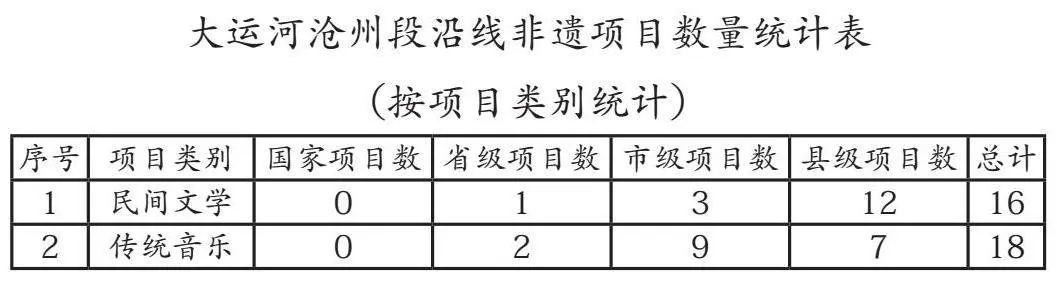

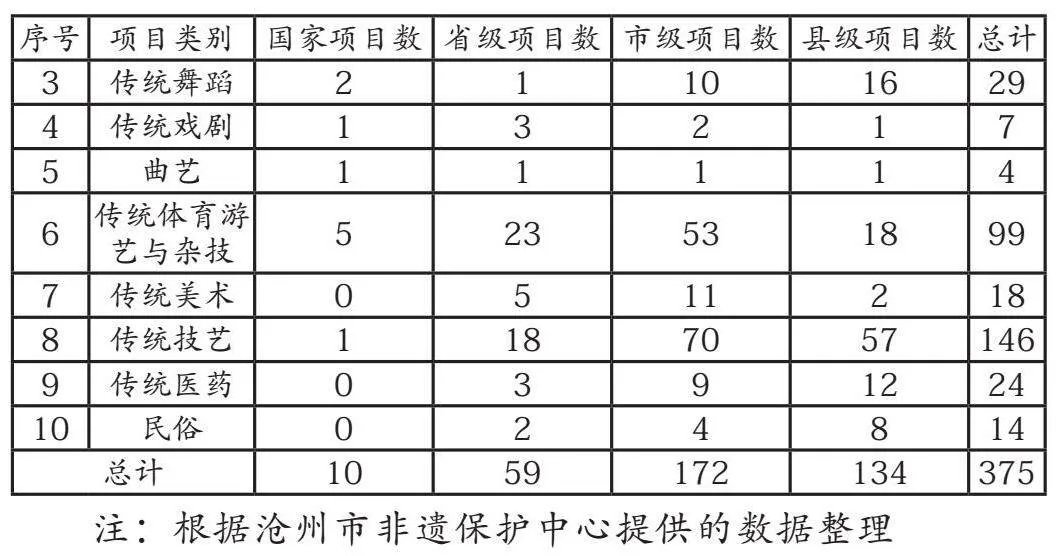

沧州市现有国家、省、市、县各级非遗项目分别为19项、124项、435项、788项。其中,大运河沧州段沿线非物质文化遗产代表性项目375个,包括国家级10项、省级59项、市级172项、县级134项。从上表中可以看出,沧州大运河非遗种类丰富、形态多样,囊括了民间文学、传统音乐、传统舞蹈等非物质文化遗产十大门类。因此,在河北省,沧州市成为大运河流经区域中,非遗数量最多,且是唯一一个十个非遗项目都有囊括的城市。在这些形成于大运河沿岸,与运河文化息息相关的非遗项目中puLNsm4HkaC7VQBpuZH2D/YB7AfSWopDTAWScgvurhA=,传统技艺类项目数量最多,约占总数的39%,包括泊头传统铸造技艺、吴桥线装书工艺、沧县镂空木雕雕刻技艺等146项。然后是传统体育、游艺与杂技类,约占总数的26%,包括沧州非遗里最具代表性的非遗项目吴桥杂技、沧州武术以及劈挂拳、燕青拳、六合拳等传统武术项目99项。这些非遗项目不仅是沧州历史文化的生动见证,更是地方特色与民族智慧的结晶。

沧州建设中国大运河非遗之城的现状

丰富的非物质文化遗产资源是沧州落实非遗之城建设的关键。依托大运河及沿线各地非遗资源,沧州市扎实做好非遗常态化、系统性的保护传承工作,在不断探索实践中,基本形成具有地方特色的非遗保护机制。非遗在弘扬中华优秀传统文化、促进经济社会高质量发展、提升沧州市知名度和城市竞争力方面发挥着越来越重要的作用。

兴办非遗传承体验设施

文化场所是各种非遗社会实践的空间载体。其不仅是非遗生长的文化土壤,也是传承人教学与传习的主要场域,还是举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的物质场所。近年来,沧州市在中心城区城市更新工作中将非遗传承体验设puLNsm4HkaC7VQBpuZH2D/YB7AfSWopDTAWScgvurhA=施建设纳入其中,重点建成了园博园、大化工业遗存文化区、南川老街、南川楼、朗吟楼等项目。2023年5月,中国大运河非物质文化遗产展示馆正式对外开放,作为大运河沿线规模最大的大运河非遗展示馆,是中国大运河非物质文化遗产公园“一园一中心”的主要组成部分之一,位于河北省沧州市园博园内,总建筑面积31000平方米,总展陈面积约为15885平方米。在这里,不仅能看到大运河沿线8个省(市)的代表性非遗,还能欣赏到370项国家级、103项省级等1022项非物质文化遗产。中国大运河非物质文化遗产展示馆在展示与传播中坚持“见人见物见生活”的非遗传承原则,并借助多样化的展示手段提高非遗的可见性与可读性,增强非遗参与的互动体验感。

完善非遗培育传承体系

2021年,沧州市颁布了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》,实施方案细致规划了2021—2025年的非遗保护工作的蓝图,构建并优化了覆盖国家、省、市、县四级的非遗名录体系,实现了非遗资源的系统性整合与分级管理。与此同时,积极推荐代表性项目和传承人参加国家级、省级申报认定,定期开展国家级非遗代表性传承人和保护单位评估工作,组织传承人参加各类培训,旨在提升其技艺水平、保护意识及传承能力,显著促进了非遗保护项目数量上的增长与品质上的飞跃。沧州市现有国家、省、市、县各级非遗传承人分别为15名、154名、432名、889名,并完成了两批次非遗工坊申报认定工作,共认定非遗工坊70家,其中大运河沿线非遗工坊42家。沧州市建成了沧州职业技术学院非物质文化遗产传承教育实践基地、吴桥杂技非遗传承基地、沧州木板大鼓传习所等一批非遗传承示范基地,“教与学”的传习推动非遗有序传承,为非遗技艺的进一步传承奠定了坚实基础。

推进“非遗+旅游”深度融合

近年来,沧州市积极探索与挖掘非遗资源,统筹非遗和旅游资源的深度整合,以高品质的节庆展会搭建交流平台,推动文化旅游项目的全面开发,塑造文化旅游品牌形象,构建具有鲜明地域特色的文化旅游产业体系。沧州市先后成功举办了大运河非遗大展暨第六届京津冀非遗联展、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节、首届全国武术国家级非遗八极拳传承发展交流大会、沧州市“魅力运河 精彩园博”体育旅游嘉年华、“沧海武韵 魅力狮城”武术惠民系列展演活动;沧县纸房头镇大白洋桥村获评“河北省乡村旅游重点村”;“杂技之乡”吴桥入选首批河北旅游名县创建县名单,扎实推进杂技大世界景区提档升级,重新包装“新江湖八大怪”等系列经典民俗旅游品牌,全力打造全国最大的杂技民俗旅游景区;南川老街成功入选第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区;开通运河夜游线路,谋划运河精品线路,推出大运河杂技两日游和大运河文化体验三日游线路,“运河古郡、文武沧州多彩非遗之旅”成功入选全国非遗特色旅游线路,为河北省唯一入选线路。

沧州建设中国大运河非遗之城存在的问题

通过兴办非遗传承体验设施、完善非遗传承培育体系以及推进“非遗+旅游”深度融合等一系列行之有效的措施,沧州市在推动大运河非遗之城建设方面获得了一些成果,非遗保护工作也取得了长足的发展,但在非遗传承人队伍建设、非遗展示传播平台打造、非遗保护主体等方面仍存在不足,有待进一步提升与完善。

非遗传承人队伍面临困境

作为非遗活态传承主体和核心的传承人老龄化现象严重,非遗传承人普遍高龄且青黄不接,年轻一代对非遗技艺的兴趣和参与度不高,存在传承断层的风险。同时,传承人因缺乏稳定收入而难以维持传承活动,特别是部分农村传统技艺类的传承人,在现代经济快速发展的当下,许多传统技艺无法适应市场需求,逐渐失去了经济价值。这使传承人难以借此获得稳定的收入,在此情况下,部分传承人不得不放弃传承事业,转而投身于其他更为稳定的生计方式。除少数知名度较高的非遗传承人能够获得较高收入外,大部分传承人的收入水平相对较低。没有丰厚的物质回报也直接导致年轻人不愿意从事相关工作,使传承人难以找到合适的接班人。“年轻人不关注,老艺人不好过”,这一现状进一步加剧了非遗保护和传承的难度。

非遗展示与传播平台有限

虽然沧州已经建成了一些文化设施用于展示非遗,但是这些文化设施往往受到地域限制,只能吸引本地和周边地区的受众,且场馆受限于物理空间的大小和布局,无法容纳过多的展品和体验项目。随着短视频和直播的发展,越来越多的非遗项目通过新媒体面向更广泛的受众进行展示,也借此打开了新的销售市场。非遗展示和传播有了越来越多的选择,如非遗传承人网络直播、在电商平台售卖非遗文创、开发非遗数字博物馆。在线上平台传播方面,沧州非遗宣传略显不足。以抖音短视频平台为例,《2024抖音电商非遗发展数据报告》显示,不论是国家级非遗相关视频数量、登上抖音热搜的非遗话题,还是非遗团购商品订单量增速最快的城市,沧州市都未能“出圈”。沧州市非遗的传播方式相对单一,缺乏具有影响力的非遗“爆款”,导致沧州非遗的社会认知度有限。

非遗保护主体单一

在沧州建设中国大运河非遗之城的过程中,主要以政府为主导力量,而社区民众、民间组织、企业等多元主体的参与度相对较低。社区民众虽然是非遗保护的基础力量,但是由于文化自觉和保护意识的缺乏,很多社区民众对非遗保护重要性的认识不足;民间组织在非遗保护中虽然具有贴近群众、了解当地文化等独特优势,但由于资金、资源、能力等方面的限制,且一些民间组织在非遗保护中缺乏明确的角色定位和功能划分,导致其在保护工作中难以发挥有效作用,在非遗保护中的参与度也普遍较低;企业本应通过资金支持、产品开发等方式推动非遗的传承与发展,承担一定的社会责任,然而在实际操作中,很多企业往往只注重经济效益而忽视非遗的社会效益,一些企业甚至滥用非遗资源、损害非遗传承人的利益。

沧州大运河非遗之城的发展路径探索

实施非遗传承人培养计划

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中明确提出,“加强对代表性传承人的评估和动态管理,完善退出机制”。因此,要做好非遗传承人的管理工作,加强对传承人的保护、培养与评估。一方面,要制订科学合理的认定标准,确保认定过程的公正性与专业性。开辟多元化的认定渠道,并设计一套行之有效的激励机制,以表彰并鼓励积极发现并推荐非遗传承人的个人与单位,提高社会各界参与非遗传承的积极性。认定完成后,要建立全面且动态更新的传承人资源库,系统性收录非遗传承人的详细信息,实时追踪他们的存续状态及日常传承活动,为传承工作提供精准的数据支撑。通过此资源库,我们能够更加全面地了解传承人的需求,进而为他们量身定制传承环境,提供必要的资源、指导与协助。另一方面,在完善代表性传承人退出机制的同时,必须加大对后继人才的挖掘与培养力度,积极探索并实践集体传承模式,加大对非遗传承人的培训。联合行业、学校、博物馆和研究机构等部门,采取“订单式”培训,精准、合理地做好非遗课程设置,为非遗相关从业人员提供更有针对性的培训,提升从业队伍的专业技能和职业素养。建立梯次合理的非遗传承人队伍,使传承人的年龄结构趋于科学化,确保非遗技艺得以有效传承与发展。

加强非遗项目数字化建设

数字化不仅可以促进非遗的活化利用,还可以推动其创新发展,是非遗保护和传承的必由之路。数字化技术可以精准、高效、长久地保存与非遗相关的文字、影像、音频、传承人口述资料以及相关研究成果等静态数据,也可以被创新性地转化为各种形式的数字产品,如数字动画、虚拟现实体验等。同时,可以制作高质量的图文内容、短视频或非遗专题纪录片,充分利用社交媒体和短视频平台进行展示、展演;可以设立与非遗相关的话题或挑战,如“#非遗沧州#”,并与热门的网红、KOL(关键意见领袖)或有影响力的社交媒体账号合作,利用他们的粉丝基础在全网进行推广。社交媒体和短视频平台的高覆盖率、强互动性,为非遗传播提供了新的展示窗口,应充分利用这些新媒体的特性,深入挖掘、提炼、升华非遗的内涵与精髓,创新运用多元化、时尚化的表达方式,打造多种形态的非遗IP,从而增加非遗的吸引力和传播力,扩大沧州非遗的知名度和影响力。

探索“非遗+”融合发展新路径

随着“非遗+旅游”的深度融合发展,“非遗+”将非遗与其他产业相结合,新场景不断被拓展,新路径不断被丰富。“非遗+社区”“非遗+研学”“非遗+电商”“非遗+游戏”“非遗+金融”等新业态的出现,拓展了更广阔的市场,有助于拓宽非遗的影响范围,找到传统文化和现代生活的连接点和平衡点,弘扬其当代价值,有效推动非物质文化遗产服务当代、造福人民。以“非遗+社区”为例,不同于我们熟悉的“非遗进社区”文化活动,“非遗+社区”是一种持续性和常态化的非遗传播方式,有针对性地将非遗资源真正融入社区,通过社区非遗传承人的发掘与支持,开展非遗教育与体验项目,将非遗与社区旅游结合、与市场接轨等,引导和吸引社区居民广泛参与,使非遗得以活跃在社区居民的日常生活中,成为提升社区文化活力、促进经济发展和强化社区凝聚力的重要力量。同时,使社区成为非遗传承的重要基地,不断厚植非遗保护和传承的社会基础,为非遗提供源源不竭的动力,保障非遗持续、健康地传播和发展。

沧州历史悠久、文化底蕴深厚,其丰富的非遗资源为打造中国大运河非遗之城奠定了坚实的基础。在探讨建设路径与策略时,我们明确提出了实施非遗传承人培养计划、加强非遗项目数字化建设、探索“非遗+”融合等措施。正确处理好保护、传承与开发之间的关系,可以有效促进沧州非遗的可持续发展。沧州建设大运河非遗之城的前景广阔而充满希望。在社会各界的共同努力下,沧州将不断擦亮大运河非遗这张文化名片,让古老的运河文化在新时代焕发更加绚丽的光彩。

2024年度沧州市社会科学发展研究课题“沧州建设中国大运河非遗之城研究”(2024281)。

(作者单位:沧州市博物馆)