现运用CiteSpace文献计量可视化软件,对中国知网(CNKI)2000年至2023年间收录的375篇译者身份研究文献进行分析,梳理该领域的研究现状,明确研究热点与发展趋势。通过CiteSpace软件对文献的发表年度、主要作者及所属机构、关键术语及其引用突变等进行可视化分析,研究发现译者身份研究在国内逐渐成为研究焦点,尤其在近年来呈现显著的热点趋势。然而,研究者及其所属机构之间的联系与合作程度较低,缺乏明显的协作网络。此外,研究方法较为单一,主要依赖定性分析,缺乏定量研究的深入。基于以上结论,建议未来的研究应采取定量与定性相结合的综合研究方法,拓宽研究视野,促进跨学科交流,加强学术合作与创新,以推动译者身份研究领域的深入发展。

数据来源和研究方法

数据来源

本研究的数据来源为中国知网(CNKI)全文数据库中的学术期刊,以“译者身份”和“翻译身份”作为主题词进行文献检索,并将两个主题词检索得到的文献进行合并,共检索到556篇论文。剔除重复论文并在综合考虑文献标题和摘要内容的基础上,排除与“译者身份”研究不相关的文献,最终筛选出2000年至2023年共计375篇文献。

研究方法

本研究借助CiteSpace软件进行数据分析。CiteSpace在绘制学科发展的知识图谱和可视化分析等方面具有较强的技术和功能优势,能分析和预测学科热点领域、演化发展历程以及研究前沿和趋势(李红满,2014)。文中展示了文献发表分布统计图、主要研究者与合作机构、关键词共现图谱、高频高中心关键词以及关键词突变统计等图表,从而揭示国内译者身份研究领域的现状、热点和发展趋势。

数据分析

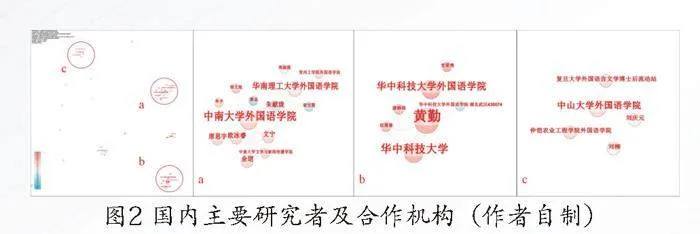

图1为2000-2023年以“译者身份”和“翻译身份”为检索词,在全文检索中搜索到与“译者身份”相关的文献总体统计情况。从中可以看出,与“译者身份”相关的研究起始于2000年,国内学者在2000年开始关注“译者身份”这一问题。由图1的趋势线可知,2000年至2023年国内译者身份相关研究总体呈现上升趋势,根据折线大致可分为3个时期,即萌芽期(2000—2005年)、发展期(2006—2013年)和稳定期(2014—2023年)。

萌芽期(2000—2005年)标志着对译者身份研究的初步觉醒,学者们开始关注译者在翻译过程中的角色转变,即从“身份蒙蔽”向“主体彰显”的过渡(廖晶,朱献珑)。这一阶段主要特征包括以下几点。第一,对传统翻译理论的反思和质疑。例如,王玉括(2005)指出传统理论将译者视为“隐形人”,忽视了译者的能动性和创造性。第二,对译者主体性的强调。例如,耿强(2004)认为“显形”译者和“性别”译者展现了译者对自我身份的寻觅和建构,以及对文本解读和重建的能动性。第三,对译者文化身份的探讨。例如,张景华(2003)和陈琳(2004)都探讨了译者本身的文化身份。第四,对译者身份多重性的探讨。例如,田德蓓(2000)和王姝婧(2004)都探讨了译者的多重身份问题。尽管此阶段研究文献数量有限,但为后续研究奠定了重要基础。

发展期(2006—2013年)是译者身份研究的黄金时期,成果丰硕。研究进一步聚焦译者身份的多重性、文化身份建构及其对翻译策略的影响。王爱珍(2006)以《红楼梦》杨、霍译本为例,分析了译者文化身份对诗词翻译的影响。学者们还通过副文本分析揭示了译者身份建构的新途径,姚望和姚君伟(2012)指出,译注在帮助读者理解译作的同时,也为译者建构文化身份创造了条件。此外,研究开始结合不同理论和方法。佟晓梅和霍跃红(2010)从生态翻译学视角解读张爱玲的译者身份;赖娟华(2011)以《汤姆叔叔的小屋》为例,探讨了译者与其他主体间的关系。这一阶段的研究多角度、多层次地探讨了译者身份,深化了对翻译本质的认识,并为翻译实践提供了重要的理论指导。

稳定期(2014—2023年)译者身份研究进入新阶段,发文量相对稳定,但研究视角和深度实现了质的飞跃。主要特征如下。第一,研究视角多元。文化转向背景下,译者身份研究成为热点,如黄勤和谢攀(2019)对离散译者研究进行述评;社会学转向视角下,研究者关注译者身份的社会属性,如李佳和李雅波(2021)运用布迪厄社会学理论分析穆旦的翻译活动;探讨性别身份对翻译的影响。第二,研究内容深化。学者对译者身份的界定更加深入,如周领顺(2014)提出“角色化”概念;研究者深入探讨译者身份对翻译策略的影响和身份建构,以及译者身份认同对翻译的影响。第三,研究方法创新。语料库分析成为重要方法,如张丽(2019)运用其探讨英文诗歌翻译中译者的伦理身份;社会调查、访谈和跨学科研究方法也被广泛应用,如毛海燕和李慧(2019)对旅游外宣译者进行问卷调查,屈扬铭(2023)通过访谈研究译者的立场、身份与决策,杨文地(2019)运用人类学方法探讨《中庸》译介。这些研究推动了译者身份研究领域的持续发展,为翻译理论与实践提供了丰富的洞见和指导。

2000—2023年,中国译者身份研究蓬勃发展,研究数量持续增长,研究领域不断拓展,研究方法不断创新,成果的本土化和社会影响力不断扩大,为中国翻译学发展作出重要贡献。研究者从文化转向、社会学转向、生态翻译、后殖民翻译等多个视角探讨译者身份,深入探讨译者身份的界定、影响、建构、认同和责任等问题。语料库分析、社会调查、访谈、跨学科研究等方法被广泛应用于译者身份研究,研究者的关注点也逐渐从文学翻译扩展到其他应用型翻译活动。然而,研究者主要采用定性分析方法,定量分析方法应用较少,且个案研究多集中于文学翻译领域,应用型翻译活动中的译者行为研究相对较少。未来,研究者应推广使用定量统计与定性分析相结合的综合研究方法,拓展研究领域,并进一步深化对译者身份的理论本体研究,使之更加系统化和细分化。

主要研究者与机构单位可视化分析

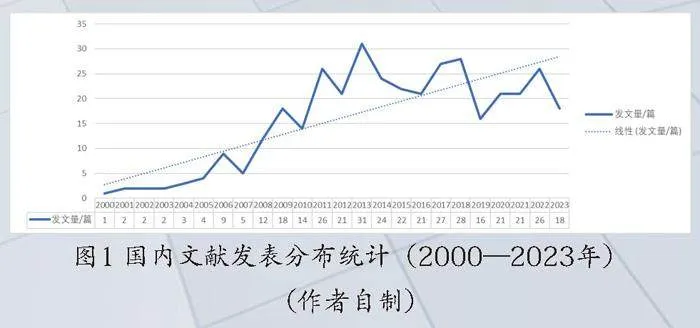

CiteSpace通过时间切片技术,将2000—2023年划分为24个时间分区,对每个分区进行共被引网络分析,生成快照并集成,以揭示学科或研究领域的发展脉络、趋势及前沿动向。设定阈值为1,确保分析结果的显著性,最终生成作者及研究单位合作情况的可视化图谱,直观展示合作结构与知识流动。

在图2中,圆圈(即节点)代表了作者及研究单位。节点的大小表示该学者或机构所发表的论文数量,具体表现为论文数量越多,则相应的节点在视觉上呈现得更为显著与庞大,可以直观反映不同学者及机构在研究领域内的贡献程度与活跃度。节点之间的连线,则代表了作者与机构之间,以及作者与作者之间的关联纽带。如图2所示,“黄勤”“信萧萧”与“华中科技大学外国语学院”三个节点之间的连接线,说明黄勤的工作单位是华中科技大学外国语学院,并且黄勤与信萧萧合作发表过论文。这种通过图形化方式展现的合作关系,为深入理解学科领域内知识共享、团队协作及研究网络的构建提供了有力的视觉证据。

由图2可知,华中科技大学外国语学院的黄勤教授为核心研究者,发文8篇,与信萧萧、党梁隽和廖颖莉合作相对紧密。其他发文量较高的作者包括欧冰睿、席思宇、余珺、文宁等。华中科技大学外国语学院、中山大学外国语学院、中南大学外国语学院、华南理工大学外国语学院及复旦大学外国语言文学博士后流动站是主要发文机构。但图中节点连线稀疏,说明学者间合作不足。这限制了研究资源整合和创新能力提升,阻碍了研究深入发展。未来应加强学术合作,促进资源共享,形成紧密高效的学术共同体,并鼓励学者建立长期合作关系,共同探索新视角和方法,推动译者身份研究持续发展。

研究热点

图3为“译者身份”研究论文的关键词共现图谱。圆圈代表关键词,大小反映频次,最外圈不同的颜色代表不同的年份,圈内层数代表年度内出现次数。连线则表示关键词间的共现关系,粗细反映共现紧密程度。图3显示,主要关键词包括“译者身份”“文化身份”“译者”“翻译”“主体性”“翻译策略”“译者行为”“身份”等,说明国内译者身份研究主要聚焦于这几方面。

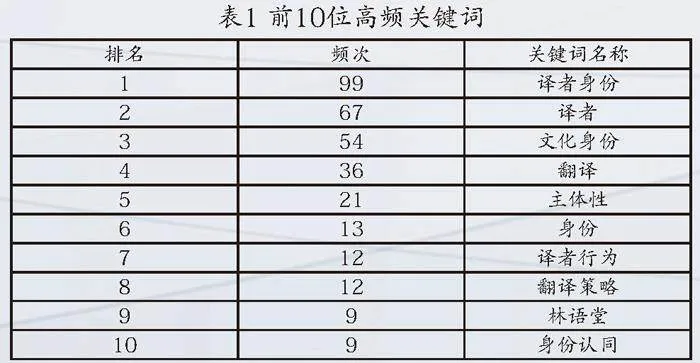

可视化数据分析显示,2000年至2023年间,国内关于译者身份研究文献中出现的前十位高频关键词(见表1),“译者身份”这一术语以99次的频次高居榜首,显著表明了其在整个研究领域中的核心地位。“文化身份”出现频次为54次,位列第三。此外,关键词如“翻译”(36次)、“主体性”(21次)、“身份”(13次)、“译者行为”(12次)、“翻译策略”(12次)等亦有较高的出现频率,反映了该领域研究的多维度和深入性。值得注意的是,“林语堂”作为特定译者的名字,其频次达到9次,这一数据表明了林语堂在译者身份研究领域中的特殊地位,以及其翻译实践和理论对学术界的影响。

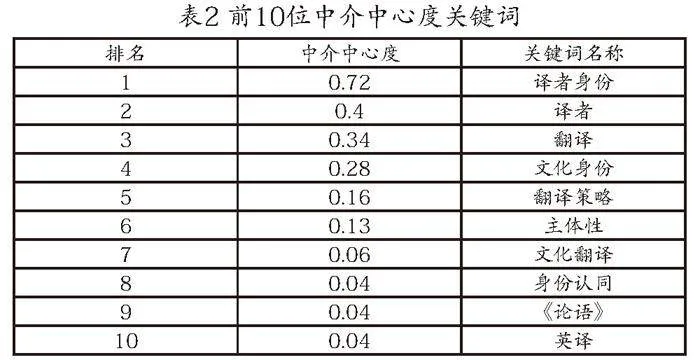

表2为2000—2023年国内关于“译者身份”研究文献中前十位中介中心度的关键词。中介中心度可以衡量节点在网络中的重要性,高值节点为战略关键点,控制着关键词之间的信息流通,影响网络资源控制力。CiteSpace可计算此指标,揭示网络中的核心连接与信息流控制者。表2显示,“译者身份”的中介中心度为0.72,最高;随后是“译者”“翻译”“文化身份”“翻译策略”“主体性”等。可以判定,2000年至2023年国内关于“译者身份”的研究热点集中在“译者身份”“翻译”“文化身份”等方面。

其中,包含“译者身份”关键词的文献侧重研究身份分类、身份认同以及对翻译策略、行为等方面影响;“译者”则侧重探讨译者的个人特质、翻译行为及其对翻译结果的影响。“翻译”和“文化翻译”等关键词也反映了研究者对翻译过程、翻译质量、翻译理论、文化身份、文化适应等深层次问题的关注。此外,表中出现了一些新兴或边缘议题,如“主体性”和“身份认同”,预示着研究视角的拓展和研究方向的多元化,未来有望获得更多关注并取得进展。

研究前沿

除了借助CiteSpace分析前文展示的研究情况和热点,还可以借助CiteSpace软件中的突变检测算法监测学科领域研究兴趣的激增,识别并追踪前沿动态与趋势。突变术语指频次骤增或短时间内涌现的术语,通过其词频变化分析,能精准把握学科前沿,相较于高频词,突变术语更精准反映研究前沿(李红满,2014)。

此外,“翻译策略”“译者行为”“英译”以及“译者身份”等关键词至今仍在持续突变中,这强烈暗示了未来研究的潜在方向。一方面,这些领域将继续作为“译者身份”研究的重要组成部分,深入探讨不同翻译策略如何影响译者身份的构建与呈现,译者行为背后的动机与决策过程,以及跨文化翻译中“译者身份”的特殊性与复杂性。另一方面,随着数字化、网络化时代的到来,新的翻译形式与挑战不断涌现,为“译者身份”研究开辟了更为广阔的空间,如数字翻译中的身份重构、网络环境下的译者身份认同等。

本文通过上述研究发现,首先,“译者身份”研究在国内逐渐成为热点,但研究者及其所属机构之间的联系与合作程度依然较低,这在一定程度上限制了研究资源的整合和创新能力的提升。因此,未来的研究应特别强调加强学术合作,促进跨机构、跨地域的学术交流。通过建立紧密高效的学术共同体,不仅可以共享研究资源,还能激发新的研究视角和方法,从而推动“译者身份”研究领域的深入发展。此外,跨学科交流同样至关重要。随着学科边界的日益模糊,将“译者身份”研究与文化学、社会学、生态翻译学等多学科理论相结合,能够为研究注入新的活力,拓宽研究视野,提供更为丰富的理论支撑和实证依据。

其次,“译者身份”研究主要依赖定性分析,定量研究方法的应用相对不足。定性分析固然能够深入挖掘研究对象的内在逻辑和深层含义,但定量分析则能通过数据和统计手段,为研究提供更为客观、精确的支持。因此,未来的研究应努力推广定量统计与定性分析相结合的综合研究方法,以实现研究方法的多元化和互补性。这不仅能够提升研究的科学性和可靠性,还能为学术界提供更加全面、深入的研究成果。

最后,“译者身份”研究多集中于文学翻译领域,对应用型翻译活动中的译者行为研究相对较少。随着全球化进程的加速和翻译需求的多样化,翻译活动已经渗透到科技、商务、法律、医学等领域。因此,未来应积极拓展研究领域,将关注点从文学翻译扩展到科技翻译、商务翻译等应用型翻译活动。这不仅有助于丰富“译者身份”研究的内涵和外延,还能为翻译实践提供更加具体、实用的理论指导。

在数字化、网络化时代,翻译活动面临着前所未有的新挑战和新机遇。网络翻译、机器翻译等新型翻译形式的出现,对译者的身份、角色、能力等方面提出了新的要求。因此,“译者身份”研究应紧跟时代步伐,关注数字化、网络化时代下的翻译新现象、新问题和新趋势。通过深入探讨数字翻译中的身份重构、网络环境下的译者身份认同等问题,为翻译学的未来发展贡献新的智慧和力量。

(作者单位:云南农业大学)