摘要:现以中国国家博物馆作为研究对象,通过对在线评论的收集和分析,运用ROST CM6、MAXQDA等软件工具展开分析,探究观众对博物馆的体验感知,分析博物馆发展实践中的问题,拟为提升观众体验质量提供科学性与可操作性的建议。博物馆作为教育与公共服务机构,唯有关注观众需求,重视自身服务,才能实现改革发展。

各国政府都将博物馆作为文化传播及宣传思想的重要知识阵地,相比世界其他国家的博物馆,中国的博物馆类型丰富,历史文化资源更显熠熠生辉,在全国乃至世界范围内都有较高知名度和影响力的特色博物馆数不胜数。2023年,在国家文物局发布的中国博物馆发展数据中,我国博物馆总数达6565家,“博物馆热”的兴起趋势反映了公众日益增长的文化需求。立足于体验经济时代,研究观众的体验和需求是博物馆事业发展极为必要的新思路,对博物馆管理和服务有着极为重要的意义。以往,在对相关内容进行研究时,多对观众采用调查问卷法,而如今信息技术的蓬勃发展以及自媒体时代的来临,为观众研究提供了新的手段,观众在游览博物馆的过程中或游览后,在社交媒体上发布评论,于信息传播制作方面成为与博物馆互动的用户。因此,分析用户真实感受的评论文本,对提高观众参与博物馆传播的主动性大有裨益,找到观众不满意的因素进行分析并提出对策,从而促进博物馆良好口碑的建立,为提升博物馆质量提供一定的研究价值。

博物馆观众体验相关研究综述

观众概念

最早对博物馆观众进行研究的是亨利·休·希金斯对利物浦博物馆观众行为的调查。英国学者贡布里希认为收藏、保护、研究活动都是观众解读博物馆的“幕后工作”。鲁滨逊提出观众存在“博物馆疲劳”现象。梅尔顿研究了观众行为的“衰退曲线”。

我国博物馆事业步入正常发展轨道始于20世纪80年代,博物馆观众研究早期主要集中在博物馆观众概述、博物馆观众行为调查。例如,史吉祥对观众的定义是博物馆环境直接体验的人的集合体;张松龄发表了《对lt;海洋和它的居民gt;展览观众意见的调查和分析》;严建强对观众进行了类型、行为与活动研究;吴卫国带领学生对京津地区的博物馆观众进行了抽样调查,经分析写出《京津地区博物馆观众调查报告》。

越来越多的博物馆将“以观众为中心”作为发展目标,观众体验是一个综合的结果,由情境相互作用而成。博物馆从本质上作为观众体验的场所存在,丰富文化传播途径选择之一是要最大程度地促进观众与博物馆之间进行对话交流。而当观众对博物馆特定的展示方式,满意或不满意地阐释自己的理解和看法,主动在新媒体平台分享图文时,潜在游客作为在线评论的受众,进行了线上线下联动。因此,本文对观众的概念定义为最直接接受博物馆服务的体验者、最直观反馈博物馆信息的传播者,以及范围涵盖发表评论内容的部分游客。

观众体验概念及理论

博物馆学界公认最早研究并提出“观众体验”概念及理论体系的是美国学者弗兰克·奥本海姆,他表示博物馆展品的价值由观众观察、聆听和感受决定。约翰·福克和林恩·迪尔金基于学习的情景化模式认为,博物馆体验是一个巩固发展的过程,描述参观前、中、后所得的经验知识都在动态变化。约翰·福克通过对身份的构建提出博物馆观众体验模型,认为观众体验都是个人身份相关需求与动机,但与其他理论相比,“身份”仍具有其局限性。约翰·福克基于建构主义学习理论范式,更注重观众的体验和学习层面,提出观众互动体验模型,认为观众体验是受到个人情境、环境情境和社会情境的共同作用与交互影响,在其后续研究《学自博物馆:观众体验及意义的形成》中调整为“情境学习模型”,作为沿用至今最有影响力的研究框架之一,新增了时间模块,强调观众体验是历时性发展变化的。

观众体验研究现状

在研究内容上,从博物馆视角探究观众体验的分析较为丰富,而观众体验的本质还是要回归观众本身,从观众出发的体验研究较为欠缺,针对文本数据对观众体验的研究仍然较少。金宗亨与布伦特·里奇指出,识别体验的内部要素是帮助管理者提升观众体验的有效方式。王思怡运用互动体验模型对湖州博物馆展览进行了观众体验实例研究。彭雷霆等总结了观众体验的局限,进行了观众体验的优化服务。马悦婷的研究以首都博物馆为载体,利用大众点评网站2006—2020年的用户点评数据进行分析。付文君等人通过扎根理论发现,观众个人兴趣和展览内容的丰富性对其情感和认知体验具有关键影响。寇瑞冰和卞昂以湖南博物院为例,通过分析评论数据,构建了博物馆观众体验要素结构模型,并提出了有针对性的策略。

研究设计

中国国家博物馆作为世界上单体建筑面积最大的博物馆之一,硬件设施和功能均为世界一流;作为国家一级博物馆,历史与艺术并重,文化底蕴深厚。

样本来源

本文主要选取大众点评网站的文本数据,依托爬虫技术抓取样本,针对时效性,筛选近一年的点评内容,通过Excel软件进行去重处理,最终得到7045条有效点评样本。

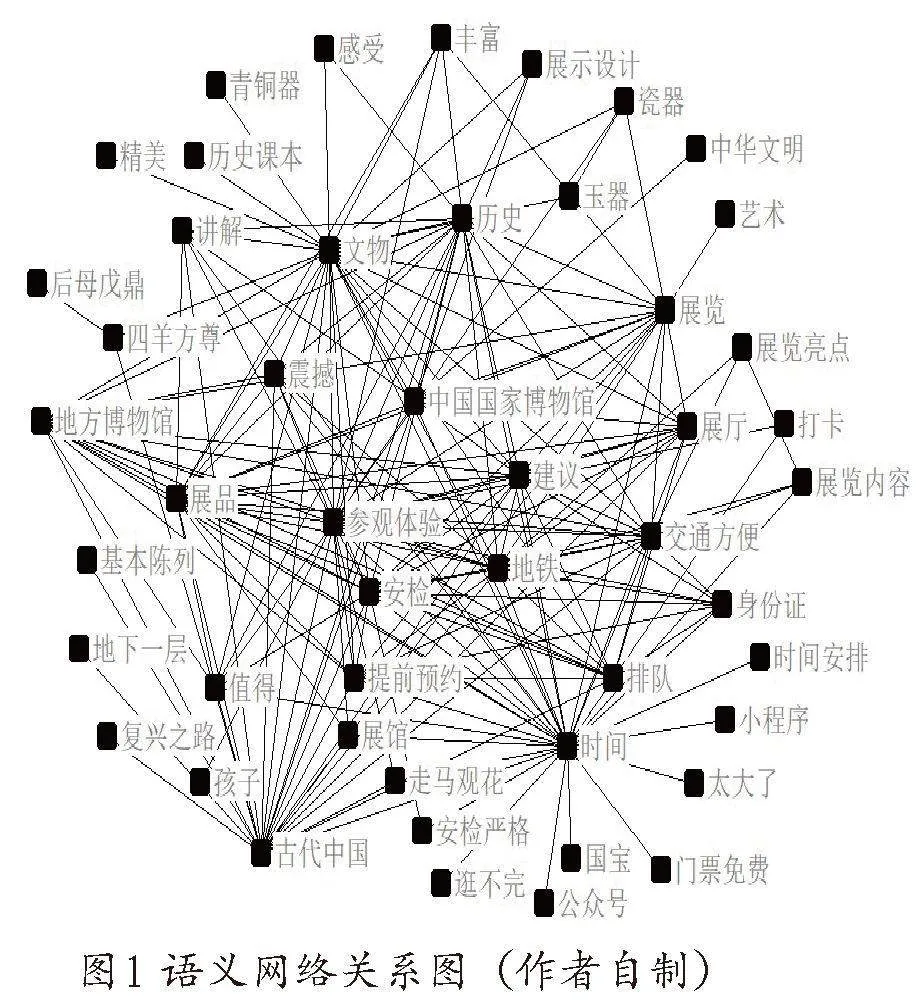

语义网络分析

从图1可以看出,参观体验是中国国家博物馆最核心的感知特征。前来游览参观的人数众多,博物馆采取了限流、在公众号或小程序提前预约、错峰等措施,评论中多次提及,入馆需要身份证或其他有效证件核验通过,安检严格,排队入场。门票免费满足了观众对博物馆公益属性的期待,出行以公共交通方式较为便利,如地铁。在文化可及性部分,“文物”“历史”反映了最吸引观众驻足的体验内容及强烈感受,中国国家博物馆重视观众在参观时获取知识的需要,通过重现课本中的文物或耳熟能详的古迹,有效推动了观众对中华文明的感知体验,提高了文化传递的可访问性与有效性,并从展示设计、讲解等方面,实现观众向认知思考的过渡,观众由此产生“值得”“震撼”等正向积极的情感内容。部分观众表示,由于时间关系,观展时只能粗略游览、走马观花,不然逛不完。观众最为关注的博物馆环境为地下一层,其对应展厅为古代中国与复兴之路,观众对后母戊鼎、四羊方尊印象极为深刻。中国国家博物馆与地方博物馆关系密切,合作办展,交流成果,在丰富展览内容的同时,能吸引更多的观众。

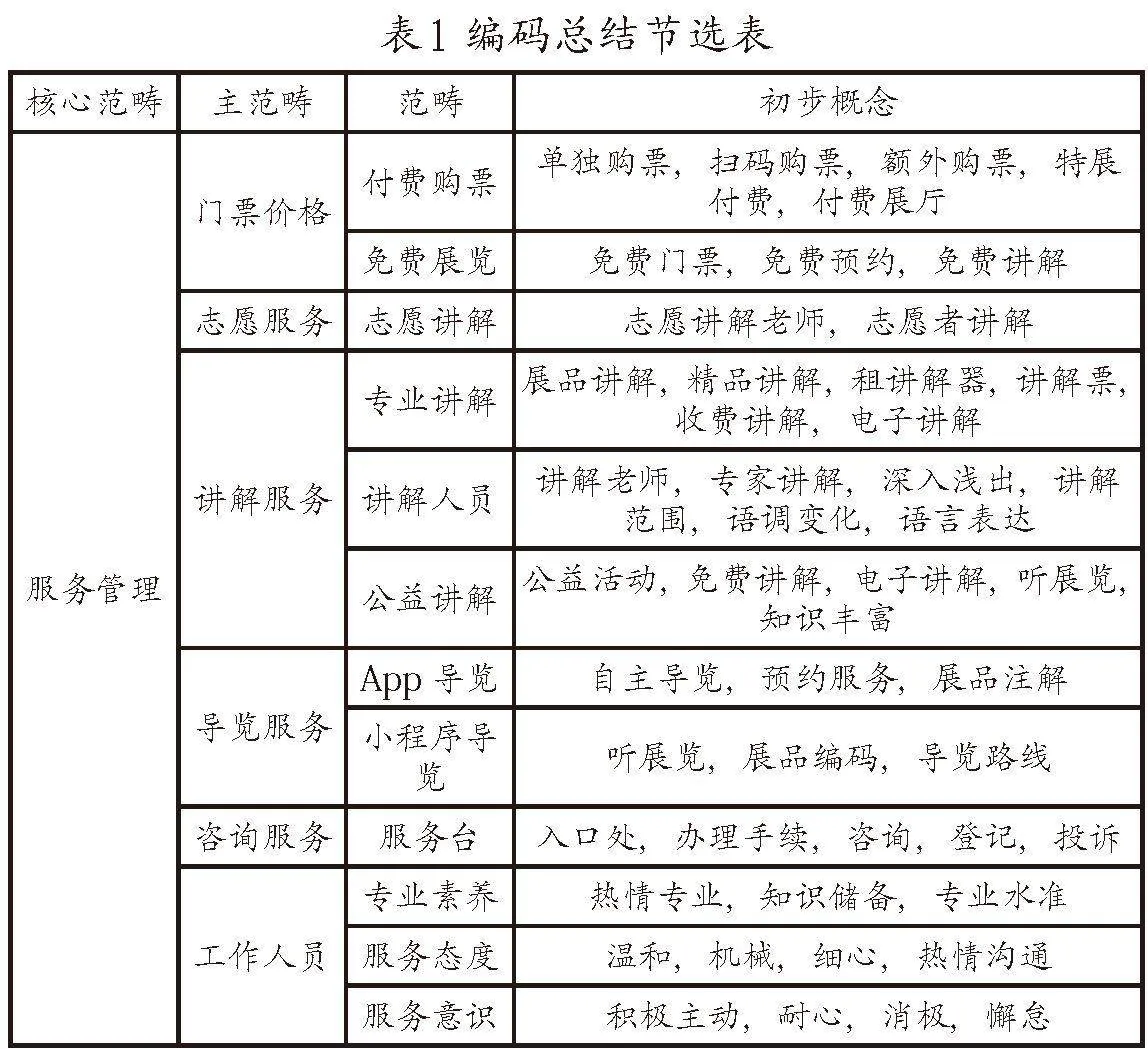

观众体验分析类目构建

本研究文本信息量大且复杂,所以在对文本内容进行客观分析的基础上,进一步评价维度。扎根理论由美国社会学家巴尼·格拉斯和安瑟伦·斯特劳斯于1967年提出,以理论建构为宗旨,在系统收集原始资料的基础上,通过自下而上地编码,建立核心概念及概念间的联系。本研究选择借助MAXQDA质性分析软件进行观众体验感知的系统分析。首先,依次将研究样本编号为Z1,Z2……Z7045,并对原始语句进行初步“编码”,获得某类概念范畴的信息点,在确保没有新类目出现、达到信息饱和的状态下,共提取9227个编码文本段,再进行初步范畴化处理,共有106个概念范畴。其次,根据逻辑关系将具有内在关系的概念范畴类属再次归纳,完成主轴式编码工作。最后,确立核心类别,进行选择性编码。核心范畴是将经验的描述性表述转为更为抽象的典型关系结构,并且能够解释材料的关键概念。各范畴关系如表1所示。

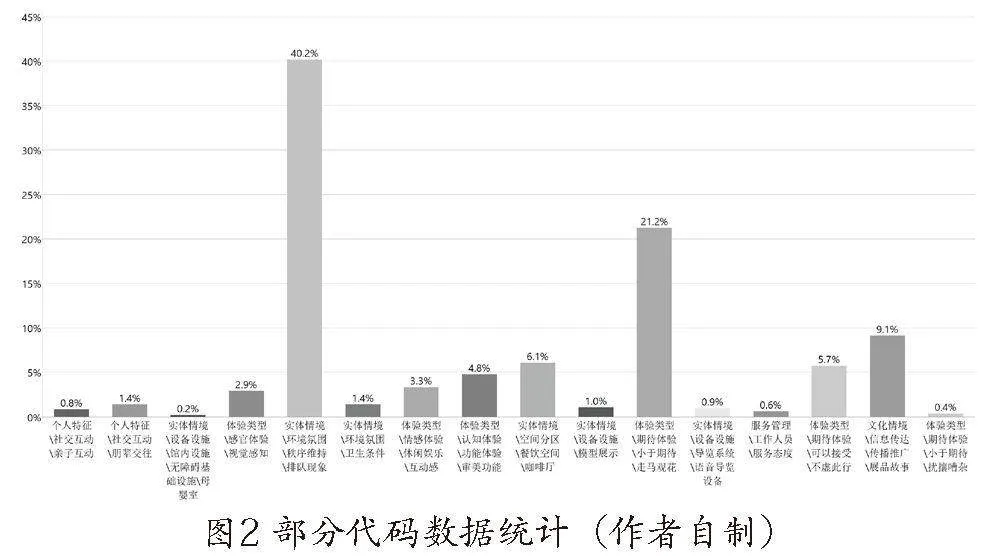

本文依据MAXQDA汇总并编码的观众对博物馆体验要素结构,借鉴约翰·福克的情境学习理论框架构建模型,将观众参与博物馆体验的实际环境,即环境情境,划分为实体情境和文化情境;原本的观众与他人的社会文化互动,即社会文化情境,归类为个人特征;鉴于博物馆事业单位的本质属性,服务管理对观众体验同样至关重要,增加了服务管理这一维度;为清晰直观地感受观众体验的“变化”,增加体验类型维度,联系上下语境,将“中国国家博物馆观众体验”核心类属重新组合并分为五大维度,包括体验类型、实体情境、个人特征、文化情境、服务管理。

由于分析的数据较多,仅展示实体情境和体验类型部分代码的结果,子代码频次分布统计如图2。可以看出,排队现象和走马观花所占比重分别为40.2%、21.2%,观众反映安检排队等候时间长(Z213),而在馆内参观展台则被围得水泄不通(Z5593);观众觉得没有讲解会比较走马观花(Z3451),认为通过讲解可以了解更多关于馆藏文物及历史概要的信息,获得更丰富的参观体验,由于时间有限,只能走马观花(Z4686),而部分人都看不懂只是看个热闹,如果想学习这些历史还是去之前做做功课(Z1616)。

研究结果与分析

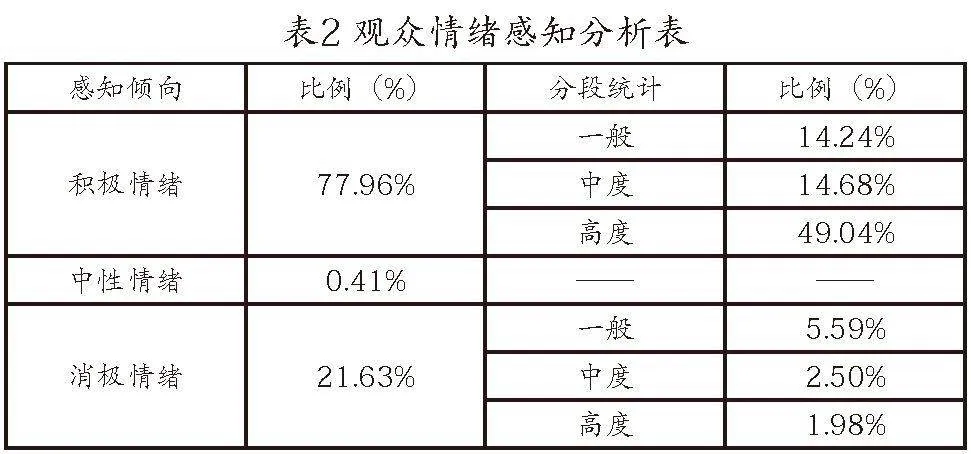

情感分析

采用ROST EA软件对观众情感倾向进行分析,结果如表2所示。整体来看,观众对中国国家博物馆认可度较高,总体体验良好,以积极情感为主,占比高达77.96%。中国国家博物馆的基础服务类型较为全面,注重弱势群体友好与空间使用的公平公正,服务范围能满足区域内观众的游历需求,观众整体情感呈积极倾向,满意度较高。中性情感比例为0.41%。消极情感占比21.63%,主要体现在游览时出现的喧哗现象以及排队时长等方面。

观众满意度分析

大部分观众有强烈的重游意愿,整体满意度较高,推荐力度较高。例如,有些观众很推荐大家花费时间去了解中国历史文化的底蕴,激发对历史的热爱和探求(Z4034)。但观众在文本内容中也反映了负面情绪,如工作人员不根据大家的反馈提高服务(Z177),预约不易(Z2447),休息的地方很少,只能坐到楼梯上(Z1121),观众用“扰嚷”“嘈杂”等负面词汇描写游览现象(Z3674),也有不少观众表示付费购票反而没有达到预期,降低了满意度(Z6988),这意味着相比免费门票服务而言,个性化的服务和体验对观众感知更为重要。中国国家博物馆仍有提升空间,其中服务管理与体验类型对其满意度有显著影响,对观众满意度的影响程度相比其他维度更大。关于购物消费,增强文创产品的代表性,融入创意元素,继续挖掘特色。在情感体验方面,观众认为互动设施存在互动性不足的问题,疲惫感明显,可以增设座椅,但在设计视觉或其他感官知觉方面有充实放松的感受,同时民族自豪感及文化自信感染着许多观众。在认知体验方面,观众注重知识共享,学习文史知识的同时,游览趣味性与价值较高的能够提高观众参与感和满意度,因研学活动具有普及性强、传达度高的特点,可以吸引更多的观众,观众获取科普教育的热情高涨。

改进建议

基于上述分析提出建议,中国国家博物馆应更注重社交媒体平台的和谐性,保障观众能够获取博物馆的相关信息,增强观众归属感,同时提高对用户的关注,建立及时反馈机制,针对问题有的放矢提出意见和建议,满足观众需求。针对服务质量的改善,可进一步细化具体服务内容,避免观众的负面感知,加强人文关怀,提升现场服务技能,通过提高工作人员的服务质量,增强场馆吸引力,并在设计沉浸式体验时注重个性化展览叙事,完善参与互动的功能体验,丰富观众认知体验,维持观众的积极情感与感知提升,结合研学与高校教育共同发展,提升公益文化服务能力,优化文创综合管理水平。

本研究通过ROST CM6软件分析结果,了解了观众体验的感知要素与情感倾向,由于文本量充足,进一步通过MAXQDA质性分析工具探讨了具体维度的分布情况,并结合情境学习理论建构了观众体验的五大维度。因考虑到观众生成的评论内容与满意度之间的关系显著,观众体验某一维度均有可能是影响满意度的主要因素。在不同情况下,对满意度的影响差异不同,根据文本所反映的影响观众满意度感知因素,分析得出,观众不仅需要借助文物的展示获得其蕴藏的精神价值,更需要通过服务水平加深对博物馆的整体理解,进一步提高服务管理对于全方位提升观众满意度尤为重要,针对存在问题提出相应的解决措施,服务质量提升可深度优化观众体验。

本研究仍存在一些不足之处。例如,近一年的分析结果无法挖掘更精准的行为规律,针对此问题,未来研究可引入时序分析;内容语料比较单一,未来研究可采用更丰富的语料,结合图片资料进行分析。此外,本文并未综合多方信息平台,无法详细描绘每一类用户的画像,进而揭示相应的体验模式。