罗朝璨 田瑾

一

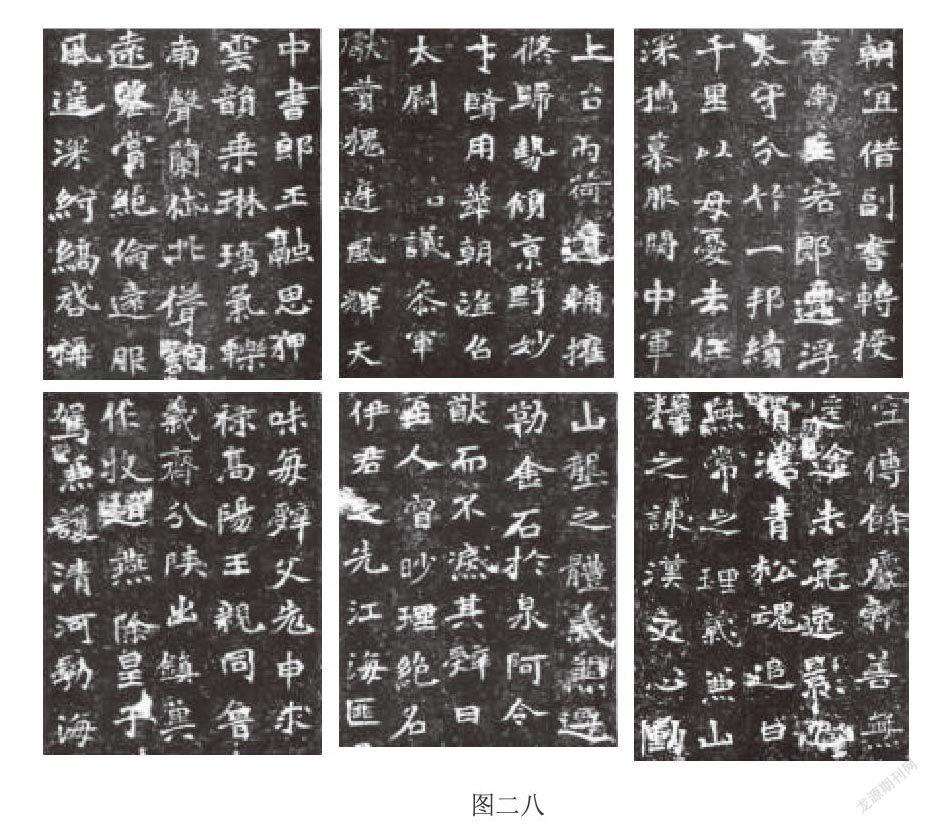

“我朝乾隆嘉庆年间,元所见所藏北朝石碑不下七八十种”,乾嘉之际,随着出土的碑刻不断增多,金石学日益兴盛。清光绪二十四年(公元1898年)《李璧墓志》出土于河北省景县,出土后不久便归济南金石博物馆存藏,20世纪50年代初移藏至山东省博物馆。此志刻于北魏正光元年(公元520年)12月21日,高一百零四厘米,宽八十九厘米,共三十三行,每行有三十一字,背面有题名一列,原石保真程度比较高。由于出土时间晚,碑学大家如翁方纲、阮元、包世臣等生前都无缘见其真面,康有为的《广艺舟双楫》脱稿于光绪十五年(1891年),未录《李璧墓志》,楷书取法魏碑的民国大家于右任亦未提及此志,时人对北魏楷书的认识依然停留在经典化的魏碑名作中,如《张黑女墓志》《始平公造像》《张猛龙碑》等。现在能见对《李璧墓志》的最早文献记载是吴士鉴的《九钟精舍金石跋尾甲编》,此外方若《校碑随笔》、二玄社《书迹名品丛刊》也有著录,但仅仅是简单的记载,未作书法艺术层面的考量。

从宏观来看,北魏墓志的书法艺术水准往往与墓主的出身、名望和社会地位有关,墓主愈显隆,则墓志的书法艺术水准可能愈高,反之亦然。浏览《李璧墓志》碑文,我们知道李璧生于名门望族,曾祖为前燕重臣,有“铨品燕朝,声光龙部”之说,祖、父辈在朝也是为官之人,李璧个人还有治学才能,因此,我们可以认为此志具备较高书法艺术水准。康有为在《广艺舟双楫》中评魏碑有十美:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳跃,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。” 杨震方《碑帖叙录》评:“书法峭劲,极似《张猛龙碑》,而兼有《司马景和》之纵逸,可为习北魏楷书者范本。”综合二家评价,我们更应该肯定并发掘《李璧墓志》的书法艺术价值,综上,本文意图从书论中“势”的含义入手,在可行范围内揭示《李璧墓志》的艺术价值。

二

“势”是古代书论的一个重要概念,在《说文解字》被解释为:“盛力权也,从力执生,经典通用执。”《现代汉语大词典》解释为:“势,对一切事物力量表现出来的趋向。”势学界也颇受关注,近人沈尹默,今人刘晓晴、季伏昆、韩盼山、张永华、彭再生、方建勋等各有阐释,方建勋的研究立足古代文献,论点论据最为详实,本文赞同方说,将书法之“势”看作法度,运动、力、速度、趋向四要素,以及文体名三层含义的集合体,各层间关系紧密,其中前两层与本文研究关系密切。

“势”解释作法度,传蔡邕《九势》将之分成转笔、藏锋、藏头、护尾、疾势、掠笔、涩势、横鳞,事实上,说的是用笔的技巧和形体两种因素,略带抽象意味的“疾势”与“涩势”也不例外,它们都能在书写时通过笔的运动表现出来其形貌体势。“势”之运动、力、速度、趋向四要素在南北朝之前往往浑涵一体,之后则更为具体地强调某一、二要素来论书。不过在不同的书法范本中所具备的四要素又有差异,如“速度”的快慢之差、“力”的大小之别等,这种差异最终导向关于“势”的不同书法风格,呈现不同的书法之美。李昌集认为:“笔法、结字、章法是相对应的,这三势构成了书势的主体,其中笔势是书势的核心,有笔势才可言字势、局势。”说得如此简洁明了,李昌集把书法形式诸要素与书法之“势”一一对应,概括二者关系。

《李璧墓志》虽为石刻,但出土较晚,刻工精良,字口清晰。综合前人的观点,我们从书法用笔、结字、章法,三个最基本的形式构成要素出发,结合“势”所包含的力、速度、趋向和运动四要素展开对《李壁墓志》的形式分析。

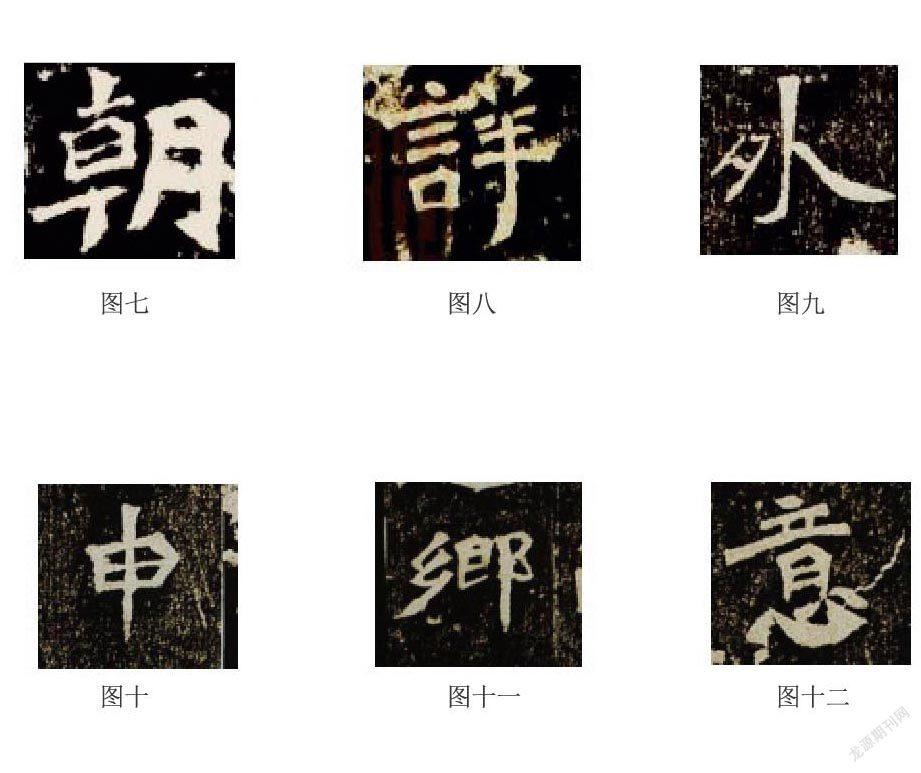

(一)用笔

1、势之“力”的分析

(1)起笔——势来不可止

清人包世臣曰:“仲瞿之法,使管向左迤后稍偃者,取逆势也……而名指之力乃实耳……盖笔尖向左迤后稍偃,是笔尖者纸即逆,而毫不得不平铺于纸上矣……是故仲瞿之法,足以尽侧、勒、策三势之秒,而弩、趯、掠、啄。磔五势入锋之始,皆宜用之。”“名指之力乃实”指作书人手指的力量灌注到笔毫上,安吴先生以作书时笔管指向与行笔方向相反这对矛盾讨论逆势、呈现笔力,一语中的。总而察之,非尖锋笔画起笔虽多方,却非《龙门四品》般锋括峻利,而是于方中略带圆态,具体到用笔动作上,入笔时略有停留,无论顺切逆切,切时能蓄,切后能转,随机生发,非强力能止,正合安吴先生“六朝碑拓,行处皆留,留处皆行”之语,行留间的矛盾在笔画书写之始便已激发,加大笔毫运动的阻力,“紧