凉庄

2019年6月5日,邱笑秋艺术馆书画作品捐赠暨开馆仪式在内江成功举行。四川省文联党组书记、常务副主席平志英应邀参加活动并致辞。“邱笑秋先生作品最突出的特点就是具有强烈的时代性。”平志英指出,邱笑秋先生的作品体现出鲜明的历史轨迹和时代烙印,总是能给人以大气磅礴、厚重深邃的震撼。邱笑秋艺术馆落成开馆,既是内江对邱笑秋先生及艺术成就的充分肯定和褒扬,也是内江尊重艺术家,重视文化艺术的生动体现。来自俄罗斯、奥地利和国家、省、市等中外嘉宾500余人齐聚一堂,共同见证了内江文化艺术事业的一大幸事、喜事。

无独有偶,由四川省文学艺术界联合会指导并专题策划,《现代艺术》组织并编辑出版的《天府三九大 安逸走四川》系列特辑日前正式出版。邱老长期致力于大熊猫、九寨沟、西藏等题材的创作,并创造了中国当代别具一格的“香格里拉画派”。在他的艺术中无不映射其极高尚的人格修为,对大自然和生命的至真、至善、至美与大爱!本期《现代艺术》“人物”栏目专程走进邱老的家,顺着他的时间轴走一走……

1935 年生于龙泉驿区西河镇。七岁学画,先花鸟后人物,1964年后主攻山水。作品多取材于巴山蜀水和青藏高原之风土人情,追求诗的意境和现代情趣并致力于色彩的探索。18次进藏,长期深入四川的甘孜、阿坝以及云南、青海、甘肃等藏区采风写生,创作了大量反映雪域高原的彩墨山水画,分别在国内外参展、发表、出版。

国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国戏剧家协会会员、中央文史研究馆书画院研究员、四川省人民政府文史研究馆馆员、四川省艺术院艺术顾问、张大千研究中心学术委员会主任、四川香格里拉彩墨画研究院院长。

2019年5月7日下午,来到邱老先生的“紫堡”——四川香格里拉彩墨画研究院,也许是在艺术的道路上走的太久了,家和画院早早地就融为一体了。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。从走进邱老的庭院,再见到他本人,是一个探索的过程,要认识邱老先生就先得从踏进庭院那一刻开始,顺着一个高大而挺拔的树,踏上拜访的第一步,绕过树,是一个荷花池,再走两步,便是一个亭子,继续向上走,“香格里拉”,这块古色古香的牌匾进入我们的视野,于是你觉得快见到邱老了,加快了步伐。却发现,你到了一个开阔的平面上,然后更近看清楚,这后面藏着一座山,薄雾笼云,青翠茂盛。

终是见到这个藏在山中的隐士了,而事实上早就见到他,因为每一个角落都是他,从进入庭院开始,从那棵树开始,那是酝酿、是铺垫。邱老的故事从进入他室内便展开,一张张照片和一件件作品都是循序渐进的……

多艺 所以多彩

邱笑秋,1935年10月生于四川成都,7岁开始研习中国书画。从小,邱笑秋便跟着父亲唱“围鼓”,几岁时就能唱川剧《大盘山》《放奎》《三击掌》等戏的段子。十七八岁时,邱笑秋又追踪老艺人记录唱腔。1953年在泸州青年川剧团更是直接上台唱起了川戏,还为学校导演小歌剧。就这样,邱笑秋的戏瘾越染越大,后来就自编自演,吹拉弹唱样样来,还发表了些作品文章。

1953年单位迁往泸州,1954年转入川中腹地——内江。在这座中国现代著名书画大师张大千的故乡,邱笑秋生活了38年,走过了一段坎坷的人生历程和艺术之途。可以说是血与泪的交融,荣与辱的交汇,死与生的交替,命运之神既无情地折磨了他,又无私地把生的希望、成功的花环赐予了他。

“五七年转业,我主动提出调进内江川剧团,在川剧团搞编导、舞美和作曲。不断历练自己,不断长进。五八年,我的两个剧本讽刺了官僚主义和主观主义,这一下,就被打成右派……”

被打成右派分子的邱笑秋,遭到残酷的隔离和批斗,受尽了不公正待遇。编戏写戏被打成右派,此路不通另辟蹊径。正值青春年华的邱笑秋,便想从事漫长的职业——绘画。

年轻的邱笑秋幼稚地认为画画能躲过灾难,但世事难料。在那个极左思想泛滥的年代,有所谓政治问题的人,谁躲得过一次次政治运动的劫难。文化大革命,他更没有逃脱。

也是因此,邱笑秋有机会从政治斗争的漩涡中暂时脱身。更巧的是,他的住处离张大千先生的故居——芭蕉井小院仅数十米。邱笑秋是迄今为止对张大千生平研究最为透彻的艺术家。1954年调到内江工作,后来又搬到公园湾居住,这里离张大千祖宅的芭蕉井小院只有四、五十步台阶。在芭蕉井,邱笑秋第一次近距离长时间地饱览了石涛、八大、金农以及张善子、张大千、于非暗、徐悲鸿等画坛大家的真迹。之后,他对张大千及其画作的研究从没停止。他把张家的堂屋作为画室,遍观和细心研习了张家珍藏颇丰的众多大师真迹和大千先生的力作,从而茅塞顿开,幡然领悟,受到极大教益,并由此奠定了他彩墨山水绘画的根基。

1980年7月4日,邓小平在成都金牛宾馆接见四川画家,邱笑秋在文章《画室春风》中这样写到“在大家安排队形位置和架设相机的时候,邓林向小平同志介绍了我。小平同志问我:你的政策给落实得怎么样了?我回答说:都落实了,全都落实了。当时我非常激动,全身都在颤抖,心里想,我当右派的事儿他老人家怎么会知道?我走过去凑近他的耳朵大声地说:感谢您,邓青天!他没有点头,只是微微地笑了。”

“一个春字,改变了中国,更焕发了我们艺术工作者的青春,让我的创作思如泉涌!”

1983年,在大千先生去世之后的那些日子里,总有一个银须白发,临海扶杖遥望大陆的张大千的形象反复地出现在邱笑秋的眼前。大海掀起的狂涛,一次又一次地拍打着他那颗几乎是冷透了的写戏的心。不久,邱笑秋在与画友们攀谈时有意无意地谈起了大千先生怀故思乡的事,简单地把一件一件零散的情节串联起来,逐渐形成了场序,勾出了人物,摆来摆去就摆出了戏的雏形。有的朋友听后还打算用这些材料编舞了。也许是责任心、进取心或者是艺术良心在鼓动吧,邱笑秋突然决定又写戏了!写张大千!

邱笑秋也做到了,他创作了川剧《张大千》。此剧从蓉城演到京城,广受好评。当十一届三中全会的春风拂面而来的时候,长时期沉压在他内心深处的激情便得到宣泄,邱笑秋的艺术创作也由此而走向黄金时期。

“年轻时我的个性很强,这个个性害了我又救了我,我倒下又挺立,活出来了。”

除掉枷锁,带着荣誉,邱笑秋又调回内江市文化馆,再调到内江市文化局担任创作员,先后任内江市政协文教委副主任、内江市政协副主席。1992年,邱笑秋作为四川省人大代表在省里开会,遇到了同是省人大代表的成都市龙泉驿区区委书记谢安钦。谢书记知道他是龙泉驿人,邀请他回龙泉驿定居。他立即主动辞了官,干净洒脱回到龙泉驿安居,排除干扰,潜心作画。

“戏是我的根,画是我的魂,音乐是我割不断的情。”邱笑秋喜欢民乐,也喜欢摇滚、爵士乐,“我对民族乐器在行,对西洋乐器也拿得上手。小提琴、钢琴、圆号都可以摆弄几下。”

的确,再没有比“多才多艺”更适合形容邱笑秋的词语了。他不仅是一个当之无愧的著名彩墨画家,而且还是一位一专多能、名符其实的杂家。他涉猎文学、艺术众多领域,在文学、戏剧、音乐等方面有相当深的修养,且都有不俗的表现和收获。除了画画,他还赋诗作文、谱曲填词、弹琴击鼓,登台演戏,很少有画家如他这般全能。

寻找 神秘的香格里拉

面对传统水墨画难以突破的难题,邱笑秋带着不甘心,倔强地探索着,甚至不得不“背叛”许多传统观念和传统程式以及习惯的束缚,不得不面对现实去解决迎面而来的新课题,去创造新的技法,寻求新的突破。

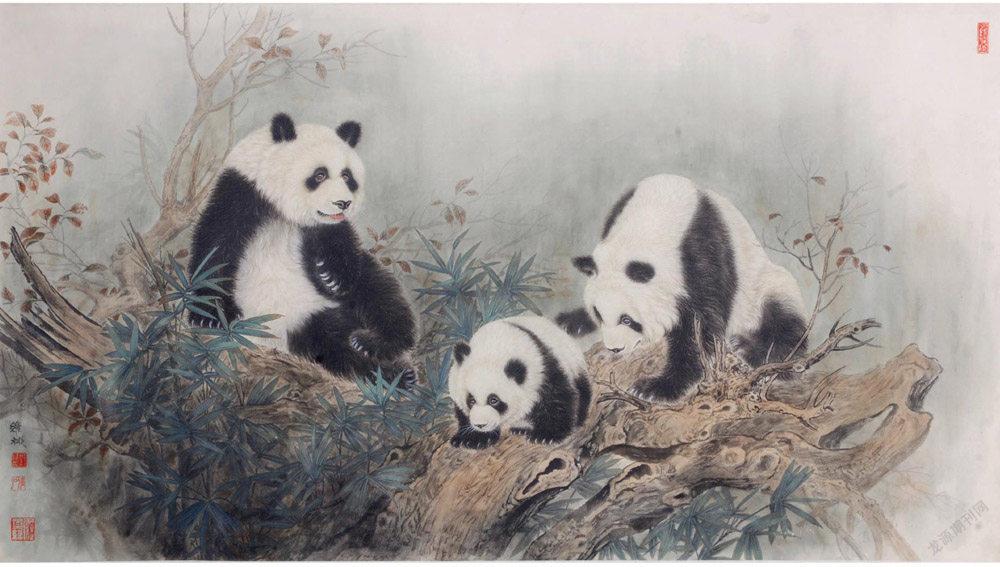

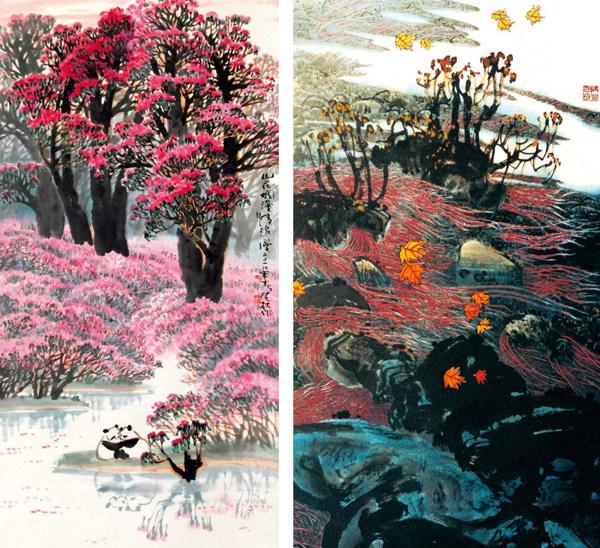

作为蜚声中外的艺术家,邱笑秋最负盛名是他的熊猫系列和彩墨山水。他的作品多取材于青藏高原和川南丘陵的风土人情。无论画熊猫,还是画山水,山水中的丘陵田园也罢,高原峡谷也罢,他都能以一个艺术家独特的眼光,发现常人难以察觉的色彩、情趣与内涵。可以毫不夸饰地说,邱笑秋是调色用彩的大师,求新、求变的高手。

他画的熊猫系列,因为深具现实考察的基础,在卧龙见到过真正原生态的熊猫,故取名“生态熊猫画”。如有幅《大熊猫逃荒图》,把熊猫画的很瘦,竹子全部发黄,几只大熊猫倒在路上,还有几只艰难地往前走,表现了大熊猫和人类一样在面对自然灾难时相同的反应, 体现出人性之美,此画在日本展出时,曾引起日本人的震惊。长达88米的《大熊猫千态图》,更是熊猫画的鸿篇巨制,体现出邱笑秋在这个题材上的深厚功力。

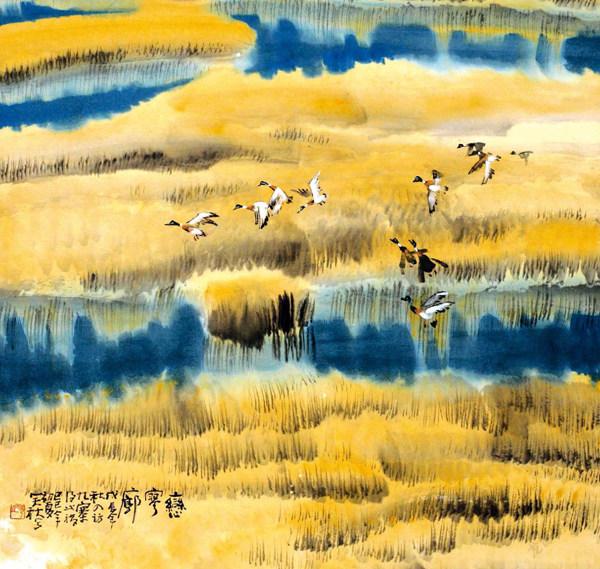

然而,真正能代表他的绘画艺术高度的,还是他的山水画。他表示:“我在创作当中,水墨不能容纳我的绘画, 必须得有彩才行。你看蓝天白云,总不能要我把云画成黑团吧?还有九寨沟的水,米亚罗的红叶,那么美的色彩,难道我就只能回避?我做不到,我一定要用色彩表现祖国美丽的山山水水。”他是这样说的,也是这样做的,用了近20年的积累与努力,画出了两百多幅“香格里拉”彩墨山水画和彩墨花鸟画等。八十年代初就进入西藏,多年的努力使他成为当代中国画西藏题材画的最多,反应最广泛、最深刻的一位画家。

1982年,跟随着牦牛的脚步,邱笑秋第一次进藏,便迷上了这片神秘的土地。

青藏高原,阳光充足,空气稀薄,随之而来的是光影强烈、色彩鲜明。川西北的高山河谷,藏西的沙丘土林,高原湖泊浓艳的碧绿、湛蓝,五彩纷呈的天空和云层,这里的一切物象都是如此的灿烂和绚丽。

青藏高原四个版块的风光各具特色。邱笑秋听西藏的作家、艺术家说:藏北最美,内涵最深。然而此地没有林木,极少赖以施展山水画皴法的石质峰峦,有的只是大面积的草和平缓无奇的所谓“馒头山”。海拔越高的地方,山的相对高度反而更低。这里没有黄山的奇,桂林的秀,也没有三峡那种类型的雄。这里天地广阔、无边无际,她舒展、粗犷、原始、荒凉……为什么人们都说这里美?

邱笑秋想获取答案,在不同季节三进平均海拔5000米的那曲双湖无人区,甚至于零下34度的严冬不顾。“每次进藏都有危险,我从来没有把这当成多了不起的事情”。

“我真的为之震撼!为之倾倒了……那是一种新的天地,是净化灵魂的一种环境,一种气氛。一个画家看到这样的景色,不能不画,不能不投入,一股激情和强烈的创作欲望马上就来了。”

然而,这样绚丽的色彩,却给中国传统的山水画出了一道大难题——它几乎把墨的用武之地挤到了最低点,强烈的对比似乎与吟风弄月、柳暗花明之类属于中国传统山水画的情调毫无关系。如何将这种强烈的感受表述出来画出来,如何把自然美转化为艺术美?

邱笑秋很早就见过1000多幅包括石涛、八大、金农以及善子、大千、于非暗、徐悲鸿等画坛大家的真迹,这对他的绘画造成重大影响。他在谈到中国画历史时曾说:“中国早期的山水画是重彩的,如大青绿、金碧山水,后来到了南宋,文人画的出现使中国画的色彩被削弱了,以至于现在很多人认为中国画就是水墨画,只要有颜色就是西画,这种说法其实是不对的。”大师的影响和自觉的理论认识,使他选择了一条彩墨画道路。

“墨即是色,水墨是中国绘画的传统,然而,自古汉唐设重彩,彩墨,何尝又不是中国绘画的传统呢?”邱笑秋开始在彩墨画方向上钻研了下去。

彩墨画这一概念,最初只是由林风眠、徐悲鸿等人提出的一种在传统中国重彩画的基础上吸收了民间艺术和西方绘画的语言与元素之后产生的中西方绘画融合的产物,随着时代的发展和一代代画家的探索,彩墨画逐渐回到了重视传统文化,重视笔墨精神的道路,在增添了现代构成意味的视觉效果之后,丰富了中国画的艺术表现力。

“用这种画法来表现青藏高原,那是绝配!所有的景物都是灿烂的,都是透明的,都是绚丽的!我们彩墨画正好表现这种,所以,它们之间有着最好的默契。”

他以精深的艺术修养为基础,以精湛的传统笔墨为骨架,大胆地表现自己的艺术个性。无论山水、花鸟还是人物,他总是寻求表现的新角度和新手法,但不猎奇,不撵行市,不追求时髦与怪诞。他从大千晚期的“破墨泼彩”精品中得到启迪,相当一部份作品偏爱写意,但工巧精细也不乏神来之笔。

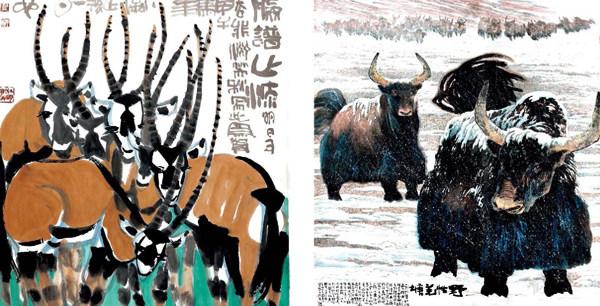

邱老的艺术风格,一是色彩艳丽而多用重彩设色。他对大自然的色彩有极强的感受能力和表现能力,经他酿造的艺术境界,都能强烈而艺术地再现自然美。二是生活气息浓郁,具有隽永悠长的诗意美。他的川南风情画,包含浓浓的泥土味;他的熊猫系列画,包含热乎乎的人性味;他的九寨山水画、清新纯净、原始自然;他的青藏高原画,古朴肃穆,苍莽迷蒙,倾注了画家全部的炽热和真诚。可谓一幅画就是一首诗,极富情趣,极富内涵,耐人寻味。三是现代意识强烈。他极善于捕捉现代信息和把握现代创作潮流与趋势,从国内外新起的画家、画风中寻找艺术嬗变的真谛,不断地丰富自己。因此,无论画山水、人物、兽畜,都能令人耳目一新。

而即便年事已高,邱笑秋仍旧保持着年轻旺盛的创作活力。

2010年和2014年,他两次前往非洲,到肯尼亚、赞比亚和坦桑尼亚。最初,完全是为了消遣去异地旅游而已。没想到,这一去就被那里的风光、地貌、动物以及非洲人吸引住了。原想非洲可能就是荒漠、酷热、贫穷落后等等,没想到非洲有这么多美好的原始热带雨林、大草原、大海、大沙漠,原始、原生态、原滋原味,没有被人为破坏或扭曲的东西,而且非洲人对中国人特别友好。朴实、纯真,一切都是自然而然的,邱笑秋再次感受到“大自然”对他的盛情召唤!

“一下子就把它与我们的青藏高原连起来了,同样的原始、粗犷、广袤乃至狂野。美,大美!我下定决心画一批非洲系列画,包括动物、植物、山水和人物。”

角马在马拉河畔奔腾,瞪羚在大草原上欢跃,百万火烈鸟化作漫天红霞,“色眯眯”的长颈鹿在合欢树下耳鬓厮磨。三十几幅作品,邱笑秋画了四年。这批以《狂放非洲》为题的作品,在2015年他的八旬画展上首次与观众见面,令人啧啧称奇。

至此,邱笑秋的创作形成了内容分明的三大版块:巴山蜀水、青藏高原和异域风情。内容不同,但是都充满了灵和性。

“这不是人为的,是自然的。我热爱美、发现美、表现美、分享美。这四个美是递进关系。我始终保持对生活的亲近,高度敏感,一点小美都很留意,小花小鸟都很喜欢。我居住的周围有山有水,房后就是山,是林,每天早晨我听到蓝尾山雀的声音就知道他们来了,一来就是一群,我跟他们没有距离。要说秘诀这就是秘诀吧。”

“现在考虑的比较多的,就是如何有效的活着。所谓有效的活着,不仅是要长寿,还要能够做很多事情,能愉快的工作,愉快的画画。我这一代人能够健康的活着,还能创作的真的不多了。”邱笑秋感慨道,“我现在要做的,便是珍惜现在的时光,趁身体还行,抓紧时间画画。”

暮色已深,我们作别邱老,走出那个神秘而丰富的“紫堡”,我想案上的那壶用新鲜薄荷泡的茶应该越发清香了。号称“邱九寨”的邱老,也如约为我们《现代艺术》杂志社编辑的“天府三九大 安逸走四川”系列特辑之一《世界遗产 人间天堂——九寨沟的童话胜境》添上那画龙点睛的一笔。