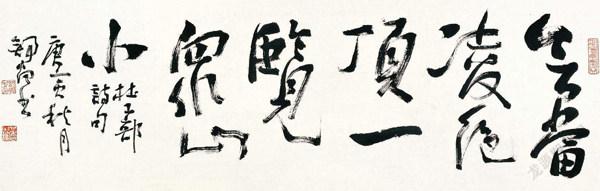

郭沫若先生作为蜀地文人的杰出代表,为我们树立了文人书法和人文书法的标杆,也为当下四川书界学习书法给出了新的美学标准。他的书法作品处处透射出一种“文”的气息,集万端于胸中,幻化出千种思绪,从笔端涓涓流出,化为与其学问修养相融合的境界,以书法艺术形式展现给后人。

清人刘熙载在《游艺约言》中说:字不出“雕”“朴”两种。循其本,则人雕者字雕,人朴者字朴。由此可见,中国书法自古讲究人文精神和艺术情感,所谓“人书其字,字如其人”。习近平总书记在党的十九大报告中强调:“要繁荣文艺创作,发扬学术民主、文艺民主,提升文化原创力,推动文艺创新。” 文化大繁荣背景下,如何提升文艺创作的格调与内涵?必须着力文艺作品的人文学养。放在书法上讲,就是创作中饱含灵气、性情、精神和才识等人文内涵。这是中国书法自文字产生以来,在中国文化艺术史上得以传承的重要原因。

在中国现代文学史上,陈独秀、鲁迅、胡适、郭沫若、茅盾等文化巨匠,在书法上都有成就,都是人文书法与传统文化的忠诚追随者。他们的作品,构成了20世纪中国书法的另一道风景——文人书法。出生于四川乐山的郭沫若先生,就是风景之链中最美丽的一环。

当前四川书法在取得巨大进步的同时,也出现了“技长艺短、逐末弃本、形美质空”等创作冲突现象,甚至出现了书法“唯技论”。对照当下四川书法创作中人文缺失的“唯技”危机,对于郭沫若书法艺术特别是文人书法与人文书法的并联研究,秉承客观中立、实事求是的原则进行总结评价,构建符合时代发展的四川书法人文体系,让书法艺术回归人文经典,以此提升文人书法创作的人文精神和艺术学养,实现书法文化内涵的传承创新,推动新时期四川书法艺术创作大繁荣。

关于郭沫若书法艺术的争议与思辨

近年来,关于郭沫若书法艺术的争议一直不断。说郭沫若是文化巨匠,没有人敢说不;说郭沫若是文字学者,也勿庸置疑;但说郭沫若是书法家,有些人不认同,甚至以不屑的态度否定郭沫若先生的书法成就和贡献,其实归根结底是对文人书法的不认同,是对书法的人文内涵的弱化和摒弃,这是书法界的损失。今天的书法艺术面临着传统文化的现代阐释与古典情结的现代审美转型,书法家与传统文化断裂,庸俗、鄙陋、粗野、媚态的“丑书”层出不穷,书法缺乏人文精神,“韵、趣、情、雅”的文人书法在人文精神的日趋低落中竟为某些人所不齿,反而是把书法创作当成了个人装点门面的名利场,这是书法的不幸。郭沫若是不是书法家,历史已经给出了评判。对于这样一位名留青史、家喻户晓的“全才”,为什么一些史料文献介绍郭沫若,并未明确其“书法家”身份呢?为什么会有人不认同他是一位出色的书法家呢?

1.多方面成就卓著,不以书法家自居。纵观20世纪中国的文化版图,取得举世瞩目的文化学者不胜枚举,但最具代表性的,当属“鲁迅思深,沫若才高,钟书学富”。郭沫若穷其一生,在历史学、考古学、古文字学、文学、戏剧、书法等方面都有很高造诣,是二十世纪中国史上难得一见的“全才”,他的崇高学术地位是由他的突出贡献决定的。到目前为止,全国的高校、科研院所、知名楼堂馆所、教材等名字很多都是郭沫若先生题名,可见一斑。

文学家周扬先生曾经说过:“郭沫若同志在学术文化方面的建树是多方面的,他是中国的一位百科全书式的人物。” 著名学者、诗人北塔认为,以郭老的才华,如果他专攻一门,入选诺贝尔奖绰绰有余;当然,以他的经天纬地之才,他恐怕不屑于被某一个专门领域所拘牵。书法于他一生,好像未甚经意,但又始终不离不弃。因为没有把书法当事业,是无意当书家而成了大家。

追溯历史,尽管有深度地记述他与书法“精神往还”的文字绝少,但就书法本学科而言,放置于二十世纪中国书法史的历史舞台来考察,郭沫若和毛泽东一样,是“二十世纪中国书法”不能回避的历史人物。郭沫若平生虽未以“书法家”自居,但这毫不影响其是一位丹青史册的书法家。

2.颠倒主流与支流,笼统地将人物评价置身时代漩涡。郭沫若的书法艺术成就在现代书法史上占有重要地位,他对汉文字的研究、碑帖的考证和书法创作等方面创造的成就被国内外书法界共知。其书作以“回锋转向,逆入平出”为学书执笔8字要诀。书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色,其成就有目共睹。

评价这样一位文化学者,不能笼统地将彼时的时代背景、政治环境、个人情感等割裂和脱离,用此时此刻的眼光揶揄彼时彼刻的时代境况,将与书法无关的东西变成其书法艺术的标签,这不符合艺术的客观评论规律,也无疑是对这样一位才华横溢的文人书法家的不公平待遇。应该坚持科学的理论和方法论,坚持“知人论世”的原则,以负责任的态度来对他和他的书法作品进行研究,着重揭示艺术评价的本质和主流。

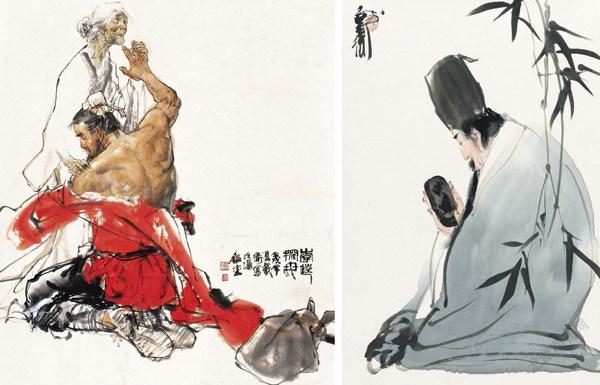

3.文人书法的认同不足,人为割裂书法生态。从郭沫若的书法作品和相关论著可以看出,他主张书法回归传统,实现内容与形式互为一体。他强调文人应习书法,书家也应同擅文章。以郭沫若为代表的文人书法,就是在此基础上,以凸现文人个性文化、注重趣味和书卷气的书法形式。

文人书法的兴起,表明文人对于古典美学的继承。历史上凡被称作书法家的人,远如王羲之、欧阳修、苏轼,近如郭沫若、赵朴初、启功等,在书法造诣有所成就之前或者同时,一定是文人,或者说是有相当文化修养的人。书法家不能专注追求“技”而忘了“道”,推崇书法技术,忽略文人情怀,人为地割裂书法生态,变成一个个“文字的搬运工”或者“码字先生”。

中国书协的领导也多次在书法学术研讨中谈到,从近年来举办的较高水准的全国性书法展览来看,很多作者临帖、章法、形式等都无可挑剔,但一个展览下来,自作诗词的作者少之又少,即便是抄送古今诗词,也是断章少义、人为错漏。有些作者连续多年、多次书写同一内容、形式的作品投稿,单幅作品来看无可挑剔,但评委心里清楚,作者是为“展”而“战”,作品缺乏人文内涵。

纵观之,如今的“书法家”越来越多,而真正能称得上文人书法家的则愈来愈少,对人文书法的理解和认同也未提到同步高度。反思郭沫若的书法艺术,结合近年来国家对传统文化的高度重视,很多经典已上升到国家文化战略的高度,书法家应该以郭沫若等文学大家为镜,填充弥补自己书法创作中的的文化底蕴和人文情感。

4.缺乏理论传承与理解,把书法与文化、艺术对立。2015年郁钧剑关于“书法不是艺术”的言论,成为书法界的一个热点,同时折射出众多“书匠”在书法创作和理解过程中的“无知无畏”。郭沫若作为文化巨匠,从他一生的书法创作中可以看出,他的书法创作涵盖了博大精深的人文文化,是历史、哲学、文学艺术的结合体,它凝聚着书者的修养、素质、才力、个性、技能和情思的积淀,也是天赋、智慧的自然溶入。把个性和思想外化入书的形式,既有当代形态意象和“现代感”的风格,又有超越古人前贤书法的创新意识,提高人的文化素养,陶冶情操、净化心灵的艺术价值和社会价值。

由此创作出的书法作品,促进了同时期的精神文明和物质文明。郭老的书法作品受到广大群众的爱好,处处可见的郭体书法牌匾和题字,充分证明其艺术作品成为人格的标示,是一种人文自信意识的反馈。反之将书法与文化、艺术对立,失去了书法的内涵标准及传承理解,书法等同于英文里面的ABCD,与其他具像实物等同,这是不了解中国书法本源,妄自菲薄、自娱自乐的冲动,难以成为书坛主流。

郭沫若书法文化内涵及当下四川书法创作的启示

1.以古化新,回归传统的典范。书法艺术是思想与造型的艺术,技法和功力是书法艺术的载体。郭沫若在书法艺术上的探索与实践70余年,砚边垂墨,笔耕不辍。其平生书法学习可分为早年的临摹模仿期、日本求学书体发展变化期,归国后风格定型成熟期。青年时期郭沫若师法王羲之、颜真卿和苏轼,线条朴茂,结构宽博;在日本时期他潜心研究金文、甲骨,将早期造型符号融入结构用笔中,字里行间流露金石趣味;归国后他的书风渐趋成熟,融入个人的艺术学养,形成其典型的“郭体”。郭老一生的书法实践,都紧扣传统,以古化新,堪称回归传统的典范。当观当下书法创作生态,凡大成就者,皆以郭老及书法先贤为楷模,日临不辍,虚心向古人碑帖求教请问。

2.追本溯源,师承与创新并举。北京大学书法艺术研究所所长王岳川教授总结出“文化书法十六字方针”:回归经典、走进古法、守正创新、正大气象。郭老书作以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,韵味无穷;其楷书作品虽然留存不多,却尤见功力,气贯笔端,形神兼备,这是源于他深厚的学术涵养和古文字的坚实底蕴,从书法的原创期就得以追本溯源,探幽发微,借古鉴今。他的书法作品弱化了北碑的奇突之势,强化了南帖的豪放之气,化古人之法为己法,使他的书法具有鲜明的时代特色和现代的审美情感。他的书法创作生涯,将抒发自身的情感放在第一位,但也不忽略形式的多样化,这也是文人书法最大的特征。

《蜀印锦书:二十世纪四川成都书法篆刻事略》文中评价:郭沫若的书法是建立在扎实的甲骨文字研究(他是近现代甲骨文字研究的“甲骨四堂”之一)基础之上,以其跌宕豪迈流布四方。郭沫若的书法从宋四家出来,无论用笔、结体都有宋四家意味,但又个性突出,为世所重。其书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色。这是对郭沫若书法创作及学艺过程的精准评价。

3.诗文做基,倡导人文书法气质。“明代草书第一人”祝允明曾言,写字时“情肠百结,顺管奔流”,遂致奇崛纵横,神鬼莫测。黑格尔也曾说,一个艺术家的地位愈高,他也就愈深刻地表现出心情和灵魂深度。书法家要淋漓尽致的表达感情,创作神妙之作,必须借助厚重的文化底蕴,使丰富情感见于翰墨之表。

郭沫若70岁时曾以行草书写过一幅扇面:“有笔在手,有话在口,以手写口,龙蛇乱走。心无汉唐,目无钟王,老当益壮,兴到如狂。”由此可见郭沫若的精神世界里具有一种超常的诗人气质,这种诗人气质主要体现在对生命情感认知的两种存在形态:一是感情激荡时的亢奋与宏放,二是感情低落时的忧郁与感伤,两者相互依存,互为衍化,互为迭宕。其内在精神则是张扬个性,表现自我,追求自由与超越。

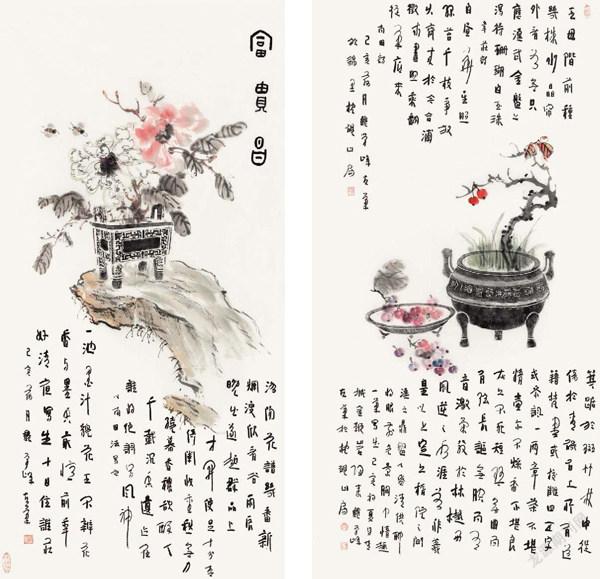

而这一切都与博览多重文化相激相汇的大势相联系,显示出耐人寻味的历史文化意蕴。以文载道,直抒胸臆,诗书并举,让“人文书法”与“文人书法”相得益彰,提升到新的艺术鉴赏高度。被誉为“天下三大行书”的王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄稿》、苏东坡的《寒食帖》,都是作者即兴创作的诗文。今天能自己创作诗文并书写的人少之又少,很多人诗词格律不过关,写出的诗词更像是顺口溜,不辨平仄,不入声韵,落款也对诗词内容断章取义,错误百出。近年来书坛大力鼓励自作诗词的书法作品,这必将引领新的人文书法创作趋向,值得推广。

4.涉猎广泛,成就文人书法大家。商周尚象,秦汉尚势,晋代尚韵,南北朝尚神,唐代尚法,宋代尚意,元明尚态,清人尚质,中国书法发展的一条主线都在围绕文化的精髓和内质进行。只有涉猎不同时期的书家精髓,内化外现,方能成就经纬书才。

首都师范大学文学院曹利华教授在《书法报》上发表的《试谈碑学与帖学——兼论碑学大家郭沫若》一文指出,郭沫若在旅居日本的十年中,几乎涉及了所有的书体,不仅从文字发展的角度进行研究,而且从书法实践的角度进行探索。甲骨文线条流畅,错落多姿,疏密相间,自然天成;金文极富装饰性,形象性超过了甲骨文;石鼓文摆脱了文字的装饰因素,又超越了实用书写的意义,具有笔法书写的审美效果。此段时间里,郭沫若对晋、唐书法的追溯,为帖学的发展打下了坚实的基础。

他的相当一部分书作,具有完整晋人书风的楷书;有对二王书法的心领神会,无意中透露出先贤天趣妙境的行书;有受孙过庭《书谱》影响、东坡神韵浸染、王铎醒世骇俗墨迹开启的行草书。当我们熟悉了郭沫若书法实践的过程,我们就会叹服其书法艺术之人文魅力和文人情怀所在。正是因为他具有坚实的碑学和帖学基础,才使他创立了别具风格的“郭体”。

文化大繁荣下对当代四川书法的人文学养反思

历史传世书法作品靠的是什么?我们临帖摹碑向古人书法学习什么?这是每一个学习书法的人需要从根本上解决的问题。中国文化的记录符号是汉字,而表达汉字的手段是书法。书法艺术发展至今,已经不是简单的文字记录,而是以文字为载体、表达书写人(创作人)情绪情感、思考态度的富有美感和内涵思想的艺术作品,故被誉为无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐。郭沫若一生的书法创作实践,正是这种文人书法与人文书法相得益彰的典范,值得当下四川书界同仁深刻反思、深入研究、深化学习。

1.不仅要字如其“型”,更要字如其“人”。这里讲的“型”指的是古人经典碑帖之风格原貌,“人”指的是前辈书法家的人文学养。书法作为一门历史悠久的艺术,在几千年的发展变化中,处处彰显着“人”的个性与品格,也时不时地暴露出与“人”相悖的致命弱点。

当代书法创作中的“人文学养”在快速发展的社会中,越来越显得苍白无力。以郭沫若为代表的文人书法与人文书法作品,是在以人为本、人艺共修的基础上得到的艺术升华,这是当代书法家需要传承和思考的重要命题。当前不少书家(包括小有成就的书家)以一成不变的方法去应付自己的创作,强调所谓的个性。这些作品表面上看或老辣或创新,但经不起推敲,更谈不上艺术内涵与人文价值。他们将“字如其人”表面化、肤浅化,认为“如其人”即 “如其表”,未能真正理解到“如其才”、“如其志”这一人文美学高度。

2.艺术道德及艺术学养的双重提升。古人十分看重“作字先做人”,有的字因人贵,有的字因人轻。当代书家忽视品德修养的提高,认为“做人”即做官、出名,只要有位子,有名气,就一字千金。于是宣传、包装、游说等书坛怪相百出,这不仅扰乱了文化市场的正常秩序,分不清是与非、美与丑、善与恶,出现了创作中的“另类”书法或“丑书”,也阻碍了书法艺术的健康发展,误导了一大批涉世未深的书法爱好者,甚至让孩童学习书法的心态都随着家长的急功近利而浮躁。

书法艺术渗透着儒家文化的“身心兼修”“格物致知”精神,也渗透着道家文化的“自然而然”“天人合一”的精神,书法创作自古要求必须具备“真善美”的艺术道德标准,不断提升“修身修心”的艺术境界。文人书法作为“修身”与“修心”紧密结合的自我丰富手段,得到了郭沫若等前辈书法大家的继承和弘扬。“顺其自然”不仅表现在书法创作的本身,还应表现在书法家对人生状态与价值理想的追求上。

3.真正确立“百家争鸣”的艺术批评新常态。普希金说:“批评是揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。它是以充分理解艺术家或作家在自己的作品中所遵循的规则,深刻研究典范的作品和积极观察当代突出的现象为基础的。”

纵观当前书坛的书法批评,多套用一套形式:少年聪明好学,成年遍临碑帖,依古变法,终成大器。这种表扬式评论的程式化,即使书作中的毛病很多,也大言不惭认为是瑕不掩瑜,将“人性化”的书法批评“人情化”,一谈书评就是表扬与自我表扬,把文艺批评看成了讨好书家的工具。文艺批评的过程,实际上是批评家在把握文艺创作规律的基础上,应该回到郭沫若时代,开展百家争鸣式的文艺批评(评论),这就要求对作者创作的优点和不足进行梳理归纳,对作者未来的创作提出客观建议。

在文艺批评的两个主要方面中,作者(创作)仅仅是提供了批评的对象,而评论人的素质和能力则决定了文艺批评所能达到的最高水平。评论人不负责任的语言不仅使作者本人受到伤害,也使文艺批评界陷入了一个误区,从这些方面来说,评论人的道德修养需要加强,同时其理论水品也需要提高。被批评的人也需要充分的心理准备,有一颗平常心。把批评当做自己提高水平的一种手段,以一个文化人对艺术的高度责任感来对待书法批评,真正在书法界确立“百家争鸣”艺术评论的常态合理地位。

4.书法理论素养不能被遗弃和鄙夷。书法理论既是对书法创作的总结,也是对书法创作的指导。纵观当前书法生态,不少人提笔就写字,却对于书法理论嗤之以鼻,不愿意坐市场经济下书法理论研究的“冷板凳”,专业的书法展览也缺少理论研讨安排,人为的将“文学”和“艺术”进行行业细分,往来互动联系贫乏,只抓“眼球经济”,不重视内功积累。

书法不仅要求学书者长期务实的艰苦练习,而且还需要一定的学养水平。以郭沫若为代表的老一辈文人书法家,用自己终生的创作经验告诉我们:一件成功的书法作品,除了老辣沉雄的字内功夫给人以美的感受外,书写者通过作品反映出的学识素养也是感染读者的重要因素。

中国历代书家都主张“字内功夫字外求”,道出了学习书法理论知识的重要性,发人深思。中国书法家协会名誉主席张海先生也曾提出,新时期书法创作必须充分重视书法理论的作用,主动吸收强化文学功底,加强对前辈文人的文化思潮、文学流派、文艺现象作深人的研究,包括对一些重点的有代表性的文艺大家作长期系统的跟踪式研究。理论和实践的进一步结合,必将创造胸有成竹、下笔有神的创作条件。

5.重视人文积累与创作内容的自主丰富。苏轼说:“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”这是对中国艺术的一则通解。诗是内容,书是形式,其文是魂,其书为体。所以说“诗为书魂”,或叫“文为书魂”。古人贴近生活,提出“九雅共赏”——琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶、玉。他们有感而发,创作出了脍炙人口的诗词曲赋名篇。

当代书法家应多在生活阅历中提炼“九雅”情趣,有感而发,性情成文,书文同行。但当代书法创作的文字内容是苍白无力的,近乎到了“词尽语竭”的地步,要么是“白日依山……”,要么是“月落乌啼……”。当前国家级的一些权威展览,也有一些书家在书法创作内容上有所改变,但多数还是古人的曲、赋、文、论等,鲜见自主创作的内容。平时各级的文艺组织,在集中展示成果的同时,也应该面向成员系统开展国学讲座和人文研讨,让创作者在下笔之前就重视人文积累与创作内容的自主丰富。文字是书法的基础,“识文断字”是书写的前提;文学是书法进步的阶梯,“人文学养”是书法进入审美境界,达到情感体验的桥梁,文人对于书法既是必备的条件,又是不断进步的优势,文人与书法的结合,让书法有了情感和温度,使书法步入身临其境的艺术殿堂。

后 记

中国书法正行进在一个蜕变的道路上,正在完成它的时代转身——从历史的“工具”向当代的“审美”转型,由文学表达的“手段”向艺术表现的“目的”转变。郭沫若先生作为蜀地文人的杰出代表,为我们树立了文人书法和人文书法的标杆,也为当下四川书界学习书法给出了新的美学标准。他的书法作品处处透射出一种“文”的气息,集万端于胸中,幻化出千种思绪,从笔端涓涓流出,化为与其学问修养相融合的境界,以书法艺术形式展现给后人。

他的书法艺术获得了坚实的学术根基和文人书法的深厚素养,其学者风范、书家风度的完美结合,构成了郭沫若书法艺术的鲜明特色。

新时期文化大繁荣背景下,需要我们持续创新地研究郭沫若及其书法艺术,让文人书法和人文书法得到更多认可和重视,同时也引导更多文艺创作者沉下心来,走进书房案头,阅书写诗,临帖摹碑,夯实人文基础,构建人文环境,重树艺术道德,践行审美规律。这是这个时代四川书界必须面对的审美课题,是四川文艺进步的着重体现。只有让文人书法与人文书法得到更多认可和传承,方能在巴蜀大地上幻化出当代的文学艺术大师和经典艺术作品。

李青刚

副教授。北京大学访问学者,成都砚心书院院长,中国硬笔书法协会学术委员会委员,四川省书法家协会会员,四川省书学学会会员,成都市书法家协会书法培训中心委员,四川美术出版社《爱书法》丛刊编委,四川书法家网学术主编。书法创作与书法评论兼修,入选国家艺术基金西部地区书法艺术人才培养项目、国家艺术基金中国书法评论人才培养项目,结业于中国书协西部书界新秀(理论)研修班。书作及论文入选中书协、中硬协、省书协等主办的展览及学术会议20余次并获奖,文章散见于《中国书法》《书法报》《书法导报》《当代书法》《书法教育》等。