李莉娜

一点一划,书大千气象;一撇一捺,展万家风采。这就是书法,从甲骨文、金文到大篆、小篆、隶书,再到东汉、魏、晋的草书、行书、楷书……在几千年的中华文明里,书法犹如一个谦谦君子,一路翩然走来,在雪白的宣纸上,踏出了深深的文化印迹。

文化需要传承,书法,便是传承的载体。书法需要传承,书法爱好者,便是传承的载体。作者访谈走近宜宾市书法家协会副秘书长、宜宾中山诗书画院常务副院长李定煃,与他回眸走过的书法艺术人生,共话书法艺术的魅力,感受他为书法艺术传承的一份责任。

痴迷墨香人不倦

一个人结缘艺术,很大程度上与家庭的影响有关。李定煃说,自己走上书法艺术这条路,就源于父亲的引导、传授和鼓励。

李定煃是江安人,出生于一个普通的中医家庭。旧时老中医有四句话:“一手好字,二会双簧,三指按脉,四季衣裳。”其中,“一手好字”被视为有学养的中医应该具备的首要条件,李定煃的父亲写得一手好字,每次看父亲提笔为病人书写药方,那一个个刚劲挺拔的毛笔字让幼小的李定煃心生敬意。

“父亲开出的每一张处方都堪称一幅书法作品。”李定煃说,受父亲的影响,他自幼就开始握笔练习,而父亲对自己只是一种引导,没有强制,每天写一篇字也行,写一两个字也可以,认真写好就行。

在同龄人中,李定煃算得上写字的佼佼者。初中时,学校老师对李定煃赞许有加,让他书写班级的板报;同学们羡慕李定煃的字写得工整,争相让他帮忙在新课本上写名字。

父亲的鼓励、老师的赞许、同学的肯定,让李定煃对书法进入了一种痴迷状态。别人玩的时候,他始终在练字。即使走在街上,他也像着了魔似的,看牌匾上的字,有时就站在牌匾下,用手一点、一横、一撇、一捺地比划,琢磨其中的学问。17岁,李定煃有幸得江安县宿儒肖德纯先生的指点,习练了古代书法名家不同风格的字。从帖到碑,又从碑到帖,体会点画形态、结构特征、章法变化、气韵神采,从中汲取了古代书法家的精华,学书大有长进。

一个人对书法艺术的爱,一旦进入了痴迷状态,也就结下了一生的缘分。为练好书法,年轻的李定煃还遍访当地书家前辈,虚心上门求教,平时经常与书友们交流。李定煃形象地比喻,那时候,自己对书法的痴爱,就像喜欢心仪的姑娘一样。

临池不止求精细

在艺术成长的道路上, 中国自古以来就有“操千曲而后晓声, 观千剑而后识器”之说。李定煃无疑是这样一位踏踏实实的实践者。

李定煃教过书,当过门市员,做过会计,无论在哪个岗位上,繁忙的工作之余,书法都是他生活中最重要的一部分,读帖、临帖、揣摩、总结,每天坚持不懈。他始终抱着一个“追求在路上”的念头,每天“临池”不止。

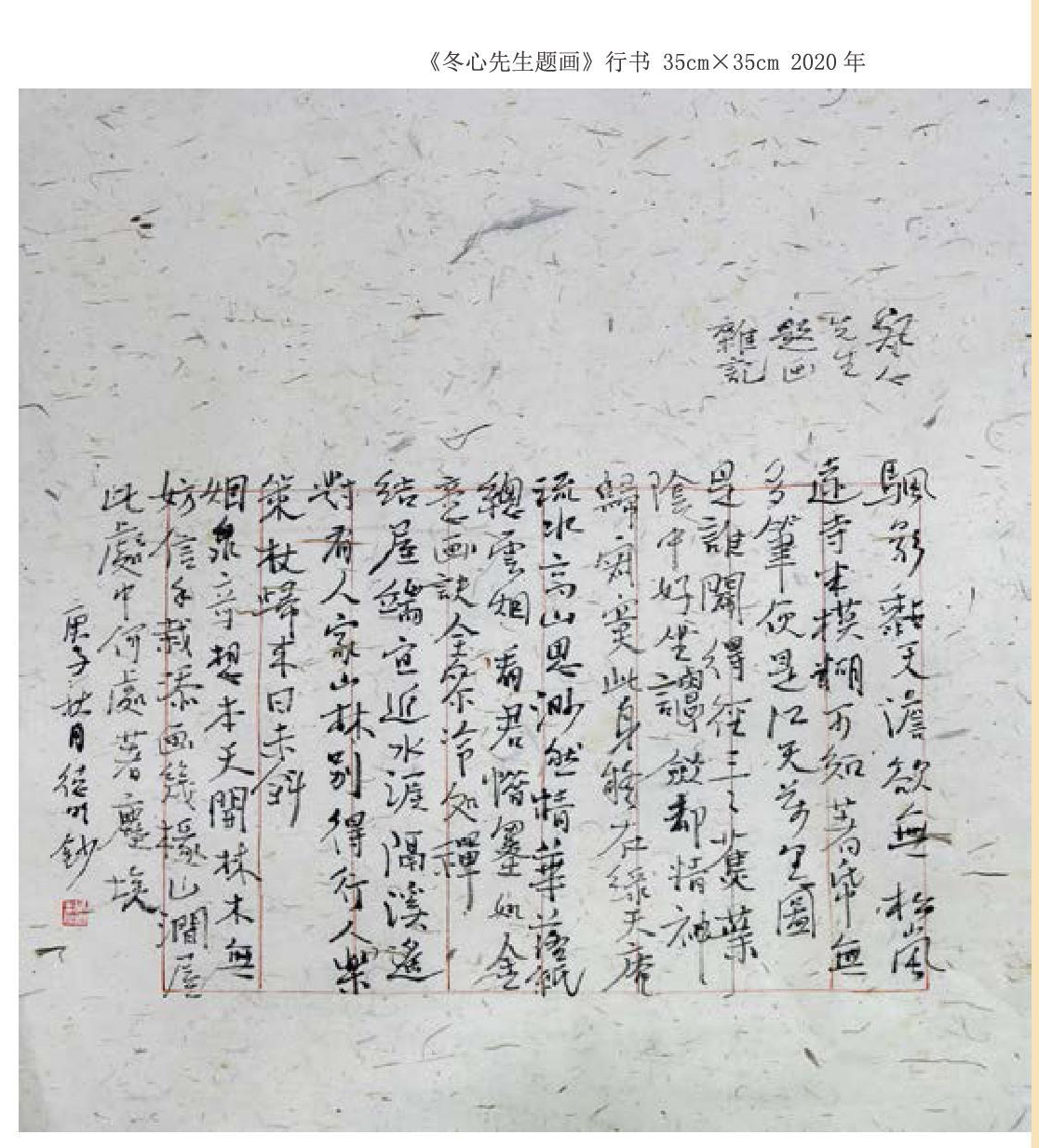

李定煃非常欣赏书法中的“精细”之美。他认为好的书法作品就要做到精细,要能经得住人们的细细品味和推敲。正是由于注重精工与细绝,所以他的书法也以小楷和小行书见长。近年来,他精工小楷,其楷书作品着力笔底,以笔代刀,方方正正,如铸如削,眉清目秀,平和俊俏,刚柔相济、舒展清丽、稳健遒劲典雅端庄。

“说起楷书,书法界都知道自汉以来,二王以下,欧柳颜赵精妙绝伦,各领风骚,后人学之,传承两千年不衰。楷书四大家中,欧阳询的楷书平正险绝,呼应连贯,方劲浑厚,展潇洒自如之美态;柳公权的楷书疏朗开阔,斩钉截铁,骨力遒劲,显刚劲韧拔之英姿;颜真卿的楷书横轻竖重,刚中有柔,圆润浑厚,呈庄严雄伟之气派;赵孟