朱富显 李瑞雪 徐晓莉 孙家昌

1(新疆大学经济与管理学院,乌鲁木齐 830046)2(新疆大学计算机科学与技术学院,乌鲁木齐 830046)

引 言2023 年中央经济工作会议提出“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。中国上市公司协会于2023 年11 月10 日发布《以新质生产力推进高质量发展(深圳)倡议》(以下简称《倡议》),该《倡议》 在2023 年9 月习近平总书记考察调研黑龙江时创造性提出“新质生产力” 的基础上,进一步指出“坚持问题导向、需求导向、目标导向,大力发展新质生产关系,为催生新质生产力创造良好制度土壤,持续激发和释放资本、劳动力、技术三大要素新活力,为经济社会可持续发展提供澎湃动力”。所谓新质生产力是以科技创新为核心,以优质发展为宗旨,适应新产业,服务于高品质生活的新型生产力,是由“高素质” 劳动者和“高精尖” 劳动资料以及“新形态” 劳动对象构成的新的经济常态下的生产力新质态[1]。

当前关于新质生产力的研究主要集中在政治学领域,鲜有学者从经济学角度对新质生产力进行分析。因此,关于新质生产力的研究,可以从以下几点深入探讨: (1) 关于新质生产力的经济学定义,马克思生产力理论认为生产力是随着科学技术的发展不断动态演进的,并且科学技术想要转化为具象化的物质实体切实促进人类社会进步,就需要与生产力,即劳动者、劳动资料、劳动对象相结合[2]。因此,新质生产力之“新”,是区别于传统生产力,为实现关键性、技术性突破而产生,是以新技术、新经济、新业态为主要特征的“新”; 所谓“质”,强调在创新驱动本质的基础上,对技术进行颠覆性突破,即一种创新驱动力[3]。新质生产力呈现出科学技术对劳动者、劳动资料、劳动对象的充分赋能特征; (2) 社会主义现代化国家的首要任务是实现高质量发展,而新质生产力的涌现,不仅能为我国实现高质量发展提供强劲动力,更是解放和发展生产力的必然要求。因此,戴翔[4]认为以动力变革、效率变革和质量变革为特征的新质生产力的发展是实现经济高质量发展关键引擎。蒲清平和向往[5]认为新质生产力能够通过培育新兴产业和未来产业极大赋能创新、协调、绿色、开放和共享发展; (3) 关于新质生产力的指标测度还较为匮乏,研究仅停留在理论探讨领域。结合以上研究,本文从马克思生产力三要素理论出发,运用投影寻踪指标测度方法,以2011~2022 年地级市为研究对象,构建了基于新质劳动者、新质劳动对象、新质劳动资料3 个维度的新质生产力指标测度体系。在此基础上,结合区域经济视角,运用Dagum 基尼系数法[6]、Kernel 密度估计法[7]、Morans I[8]全面探究并验证了新质生产力对不同时间维度、空间维度的动态演变特征最终将生产关系进行量化,并与新质生产力进行耦合,再将新质生产力指标与地区全要素生产率进行线性拟合来多维度检验指标的有效性。

1 研究设计1.1 新质生产力指标构建及数据来源新质生产力主张“以新促质” 和“以质育新”,前者强调生产力以“新” 为起点、以“质” 为落脚点,后者强调生产力螺旋式上升的持续革新、进化过程。人类社会从最初依靠人力、牲畜的农耕文明时期,发展到依靠机器、资本的工业文明时期,再到现如今依靠大数据、计算机和技术的信息明时期,生产力总是处在不断进步的变化之中[4,9]。马克思生产力理论认为,人类社会的每一次重大变革,都表现出新生生产力的发展突破原有生产关系的“社会必然性”。因此,在指标构建方面,主要强调现代科技创新对传统生产力的赋能。(1) 新质劳动者认识自然、改造自然的能力相比于传统劳动者是一个能级跃升; (2)新质劳动资料和新质劳动对象能够改变传统生产力的性状和功能[10]。具体来说,传统劳动者主要是指以体力劳动和特定技能来从事生产活动的工人,而新质劳动者更强调拥有较高劳动素养和职业道德的智力工人,这类工人一般拥有更强的认识和改造自然的能力,能够熟练运用高精尖的仪器去从事生产活动,从而提高生产效率和生产质量。就劳动资料而言,传统劳动资料主要依靠的是传统的大机器生产设备与电子计算机,而新质生产资料主要是依靠大数据智能、云计算为运行逻辑的“高级、精密、尖端” 的设备,该类设备对生产效率和生产质量有着能级提升的作用。就劳动对象而言,传统的劳动对象主要是自然物和经过简单加工的非自然物,而新质劳动对象则更多的是将自然物中注入了更多科技要素,能够极大地促进劳动对象的利用效率与转化效率[1]。因此,以科技赋能为表征的新质生产力能够加速数字经济与实体经济的深度融合,为新兴产业和未来产业的出现创造了有利条件。新质生产力是传统劳动者、劳动对象、劳动资料的跃迁。

在现有研究基础上,本文着重在以下几个方面进行指标构建: (1) 在考虑了新质人力资本投入产出后,从科学投入、教育投入、研发人员数量、计算机行业贡献度、高等教育水平5 个指标来衡量新质劳动者水平; (2) 在劳动资料指标维度下,融入了能源消耗水平、数字基础设施完善水平、机器人应用水平和数字化创新水平4 个二级指标和9 个三级指标; (3) 劳动对象维度,将新自然物的利用水平和绿色环保因素纳入指标体系,用新兴产业活跃度、污染减排指标和环境保护力度5 个指标来刻画当地新质劳动对象的涌现水平; (4) 3 个维度的20 个指标都是连续变量指标,能够客观准确对比出地区各指标的横向差异和纵向差异,保证了指标的客观性和准确性。指标选取如表1 所示。

1.2 研究方法本文采用基于遗传算法的投影寻踪聚类模型进行新质生产力指标构建,限于篇幅,仅介绍投影寻踪模型[14]。该方法具有抗干扰能力强、数据结构稳定、准确度高的特点,计算过程包括以下步骤:

步骤1: 新质生产力指标的归一化处理,设各城市样本指标的样本集合为{x*(p,q)p=1,2,…,m;q=1,2,…,n},其中x*(p,q)为第p个样本第q个指标值,m、n分别为城市样本个数和新质生产力子指标个数,为消除各指标的量纲使得各指标具有可比性,需要进行归一化处理,具体操作如下:

其中,xmax(q)、xmin(q)分别为第q个指标的最大值和最小值。

步骤2: 设Q(a)为投影函数,把n维度的数据{x(p,q)q=1,2,…,n}综合成以a={a(1),a(2),a(3),…,a(n)}为投影方向的一维投影值z(p)。

然后根据{z(p)p=1,2,…,m}的一维散布图进行分类,式(3) 中,a为单位长度向量,综合投影指标时,要求投影值z(i)理想的散布特征为局部密集、整体稀疏分散,因此考虑数据的局部密度、距离和分布特性来构造如下函数:

其中Sz为z(p)的标准差,Dz为z(p)特定局域内的密度,即:

其中,E(z)为序列{z(p)i=1,2,…,m}的平均值;R为局部密度的窗口半径,r(p,q)表示各个城市样本之间的距离,;u(t)为一单位阶跃函数,当t≥0 时,函数值为1,当t<0 时,函数值为0。

步骤3: 需要对投影指标函数进行特定优化,当各个指标所在的样本数确定时,函数Q(a)只随着投影方向a的变化而变化,不同的投影方向可以展示数据结构的不同特征。为了最准确地揭示高维数据中的某种特定结构特征,需要找到最佳的投影方向。因此,可以通过求解一个旨在最大化投影函数指标的问题来找寻最佳投影方向,即:

这是一个以{a(q)q=1,2,…,n}为优化变量的高维有约束的非线性优化问题,传统方法计算较为复杂,可以选用基于实数编码的加速遗传算法来解决其高维全局寻优问题。

步骤4: 分类(权重排列)。把步骤3 求得的最佳投影方向a*代入式(3) 后可得各个样本的投影值z*(p),即z*(q),z*(p)值即为各个维度、各个指标的权重值。

1.3 数据来源新质生产力指标体系总共包含20 个子指标,鉴于数据可得性,选取2011~2022 年中国218 个地级市的面板数据为研究样本。数据来源于CSMAR、《中国工业统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》 以及各地级市统计年鉴,由于原始数据存在缺失,为了减少样本损失,缺失数据使用插值法进行处理。

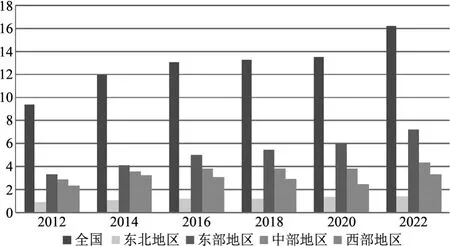

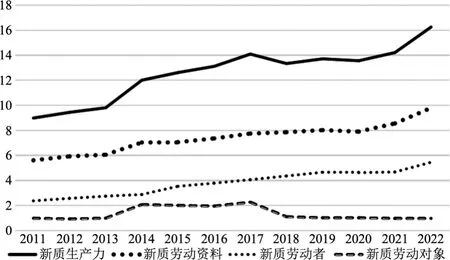

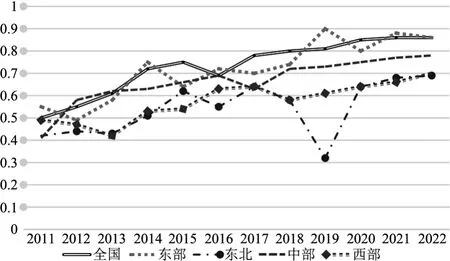

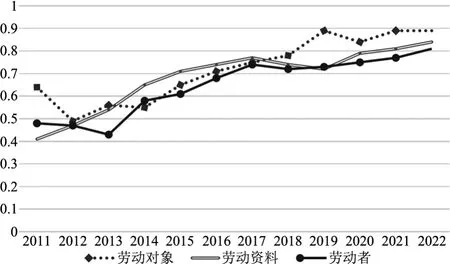

2 实证分析2.1 中国新质生产力发展的时序演变中国新质生产力发展水平如图1 所示,从发展趋势来看,全国地区新质生产力水平随时间呈增长趋势。全国新质生产力发展水平从2012 年的9.449 增长到2022 年的16.263,平均增长率为14.42%。东北地区新质生产力发展水平从2012年的0.897 增长到2022 年的1.387,平均增长率为10.95%。东部地区新质生产力发展水平从2012年的3.087 增长到2022 年的7.226,平均增长率为23.34%。中部地区新质生产力发展水平从2012年的2.871 增长到2022 年的4.336,平均增长率为10.20%。西部地区新质生产力发展水平从2012年的2.347 增长到2022 年的3.314,平均增长率为8.24%。由图可知在四大地区中,东部地区的新质生产力水平是最高的,同时也是增长率最高的,东北地区的新质生产力水平最低(注: 东北地区: 黑龙江、吉林、辽宁; 东部地区: 北京、天津、河北、广东、浙江、海南、福建、山东、上海、江苏; 中部地区: 河南、安徽、湖北、山西、湖南、江西; 西部地区: 新疆、青海、广西、内蒙古、四川、甘肃、贵州、西藏、宁夏、云南、重庆、陕西)。由图2 所示,将各年份的地级市的新质生产力以及各维度进行加总,各地区平均新质生产力发展水平随时间增长,新质生产力发展水平、新质劳动资料以及新质劳动者数量在不断增长,新质劳动对象在2013 年显着增长原因可能是环境污染较为严重,并在2017 年之后得到缓解。

图1 2012~2022 年各地区新质生产力水平

图2 2011~2022 年新质生产力发展水平

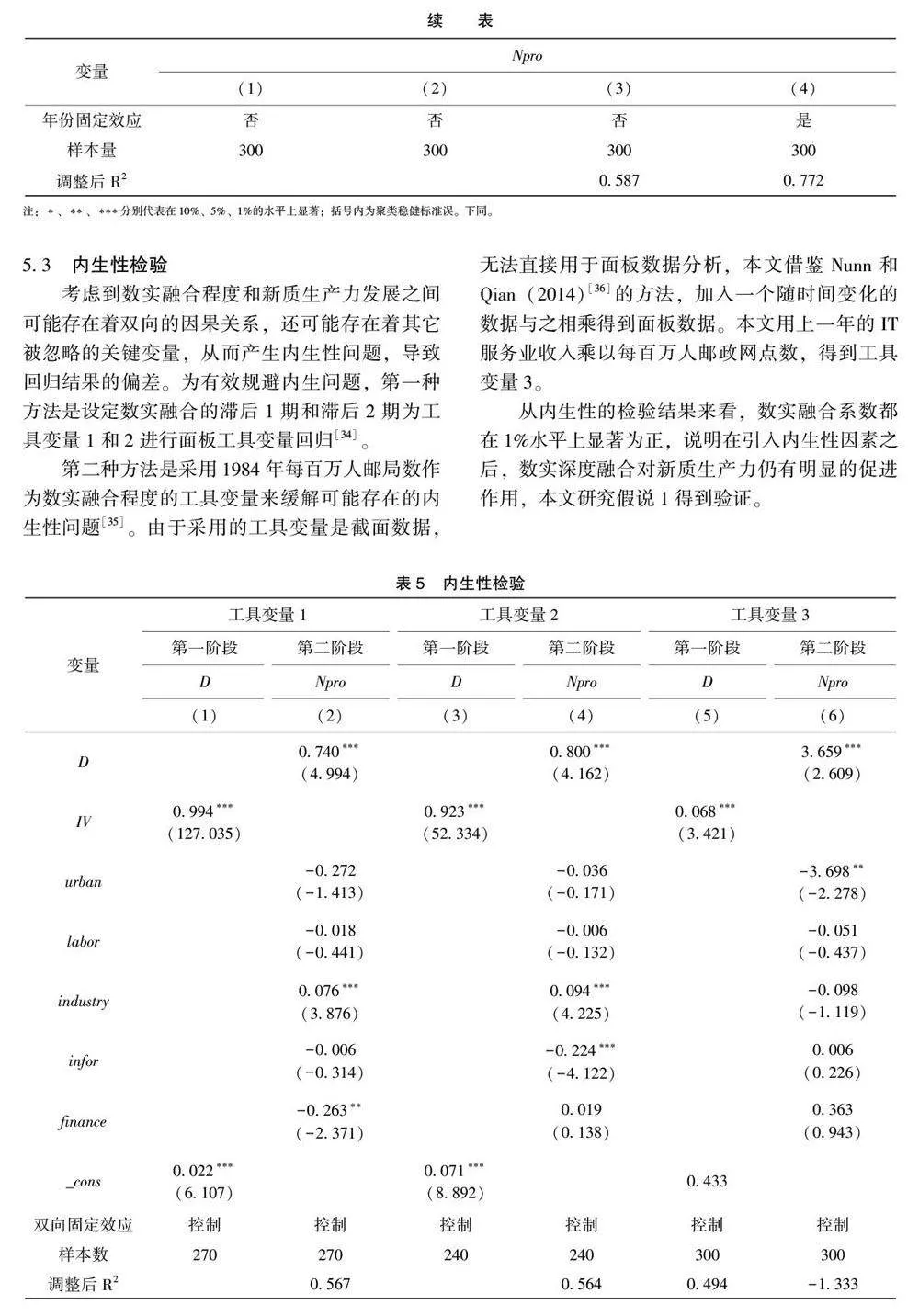

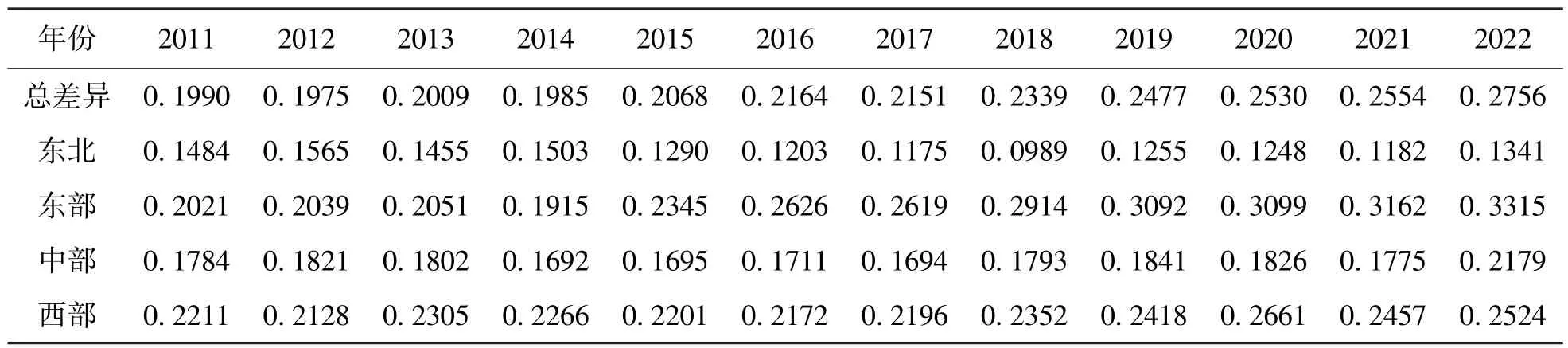

2.2 四大地区新质生产力水平差异分解将全国分为四大地区,探讨四大地区新质生产力发展水平差距和差异来源,对新质生产力发展水平进一步研究[15],采用Dagum 基尼系数法对差异来源进行分解。表2 结果表明,从总体上看中国新质生产力发展水平的基尼系数处于0.198和0.276 之间,平均值为0.227。其中,2013~2014年呈下降趋势,说明新质生产力发展差距逐渐降低,2014~2022 年呈上升震荡趋势,说明新质生产力发展差距逐渐增大。就东北地区而言,新质生产力发展水平的基尼系数处于0.0989 和0.157之间,平均值为0.129,2015 ~2021 年基尼系数均低于平均值,且新质生产力的差异在逐渐减小。从东部地区新质生产力发展水平的基尼系数处于0.192 和0.332 之间,平均值为0.265,新质生产力发展水平随时间变化呈现震荡上升趋势,并于2022 年达到最大值0.332,东部地区新质生产力发展水平在稳步提升。从中部地区看,2011 ~2022年新质生产力发展水平的基尼系数处于0.169 和0.218 之间,平均值为0.180。新质生产力发展水平在2011~2022 年间呈现U 型曲线的震荡趋势,在2022 年中部地区新质生产力发展水平基尼系数高于平均值。从西部地区看,2011 ~2022 年新质生产力发展水平的基尼系数处于0.213 和0.266之间,平均值为0.234。新质生产力发展水平随时间变化呈现震荡上升趋势,2018 ~2022 年新质生产力发展水平基尼系数均高于平均水平,西部地区新质生产力发展水平逐渐扩大。

表2 四大区域内新质生产力发展水平差异(基尼系数)

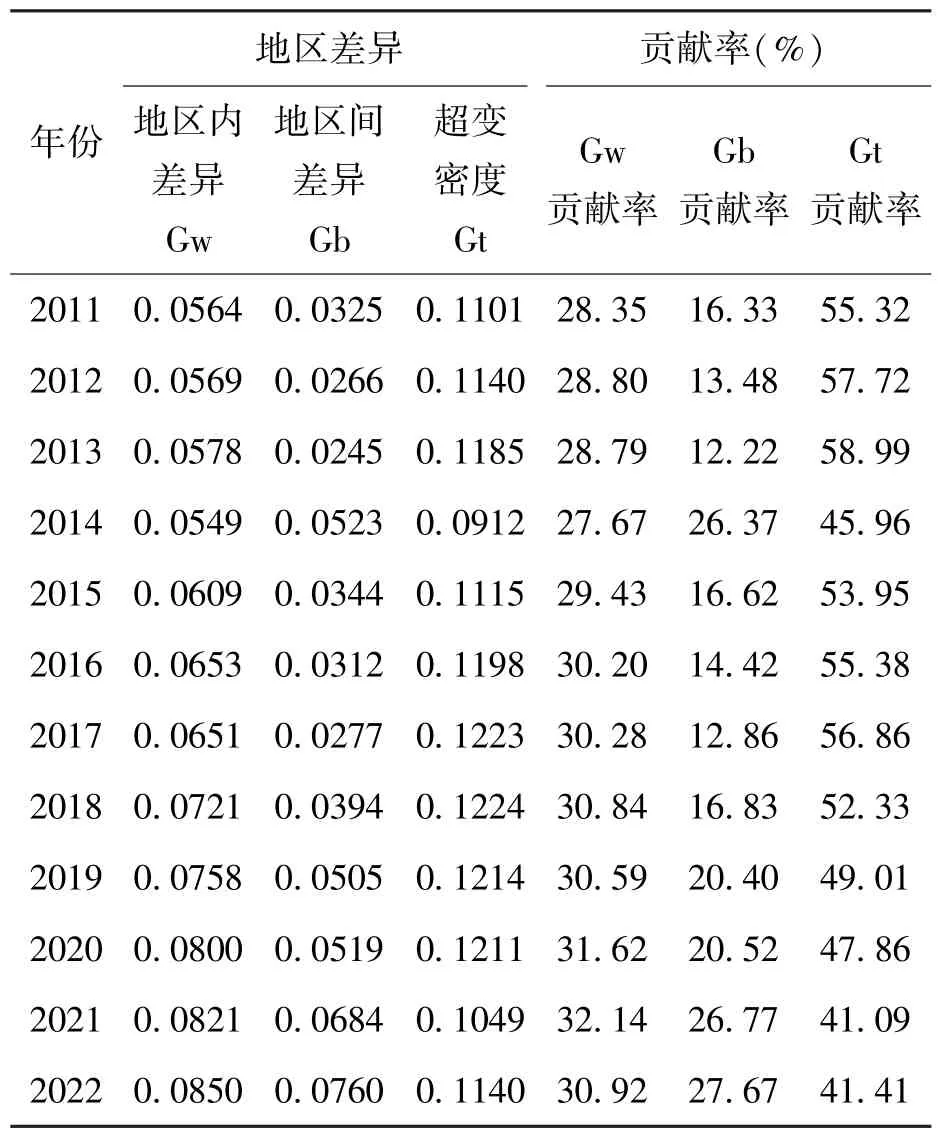

表3 汇报了四大区域新质生产力差异来源的分解结果,超变密度(Gt)占比最大,平均值为0.114,占比为51.32%,地区内差异(Gw)来源次之,平均值为0.068,占比为29.97%,地区间差异(Gb)最后,平均值为0.043,占比为18.71%。3 种差异来源随时间变化呈现完全不同的走势,超变密度差异处于0.091 和0.122 之间,在一定区间内呈现震荡上升走势,其次是地区内差异处于0.055~0.085 之间,随时间变化呈现上升趋势,地区内差异逐渐扩大,最后是地区间差异处于0.025~0.076 之间,2018 ~2022 年地区间差异均大于平均值,差异随时间增大。分解结果表明超变密度以及地区差异是影响四大地区新质生产力发展差异的主要原因,且随着时间变化呈现不同的变动趋势。

表3 四大地区新质生产力发展水平差异分解(基尼系数)

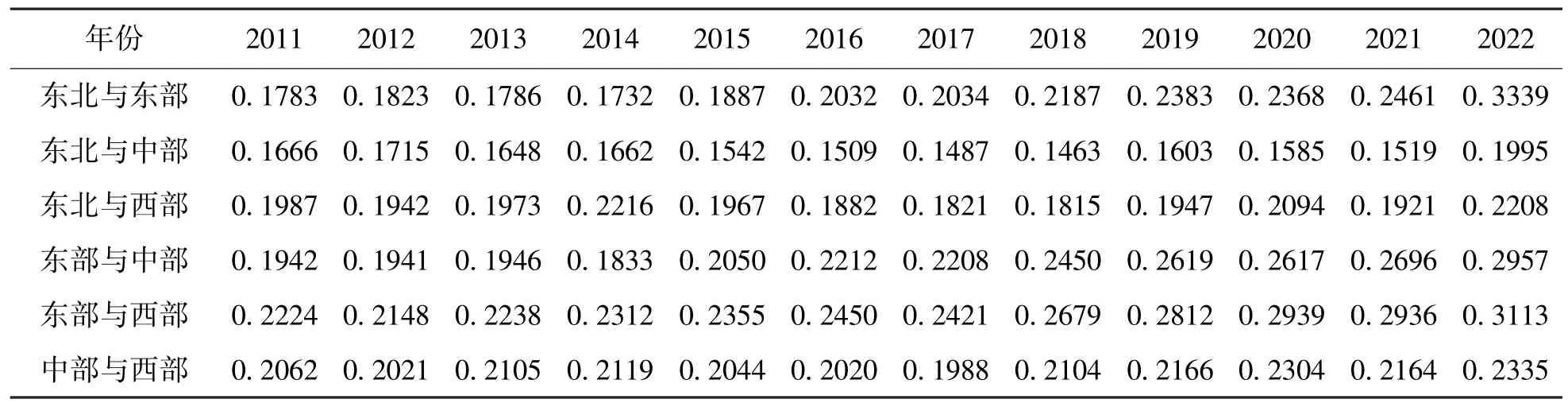

表4 主要对四大地区间新质生产力水平差异进行分解,东北-东部基尼系数在0.173 ~0.334之间,地区差异随着时间变化呈现震荡上升趋势,差异逐年扩大; 东北与中部基尼系数处于0.146~0.2 之间,地区差异随着时间变化呈U 型趋势; 东北与西部基尼系数处于0.182~0.222 之间,2015~2022 年整体基尼系数相比于2011~2014 年基尼系数要小,新质生产力水平差异呈逐渐缩小趋势,在2022 年基尼系数突然增大,地区差异化加剧; 东部与中部基尼系数处于0.184~0.296 之间,2011~2014 年基尼系数出现小范围的震荡,在2022 年基尼系数达到最大,新质生产力水平差异逐渐增大; 东部与西部基尼系数处于0.215 ~0.311 之间,新质生产力水平差异基尼系数呈现震荡上升趋势,新质生产力水平差异逐渐增大; 中部与西部基尼系数处于0.199 ~0.234 之间,新质生产力水平差异基尼系数呈现震荡上升趋势,在2017 年新质生产力水平基尼系数最小,2022 年新质生产力水平基尼系数达到最大。

表4 四大地区间新质生产力发展水平差异分解(基尼系数)

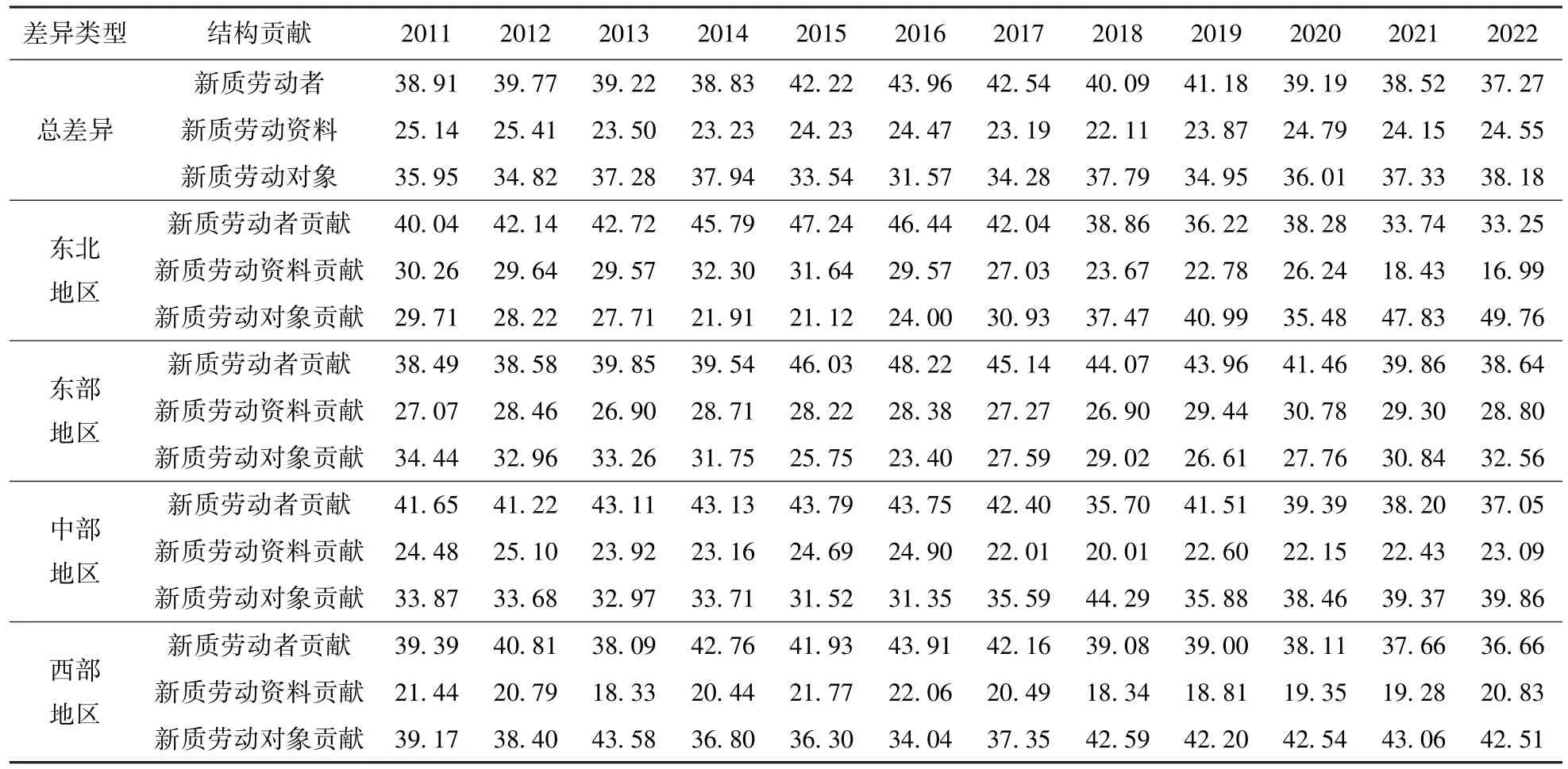

表5 所示,从总体差异来看,其主要结构来源依次为新质劳动者差异、新质劳动资料差异以及新质劳动对象差异。总体差异主要来源于新生产者的差异以及新质劳动资料的的差异。随着时间的推移,新质劳动者差异贡献率在37.27%~43.96%之间,处于差异贡献率最大的地位。新质劳动对象次之,其差异贡献率在31.57%~38.18%之间,有震荡增长的趋势。最后则是新质劳动资料处于较低的贡献率,处于22.11%~25.41%之间,趋势较为平稳。从区域内差异来看,新质生产者的差异贡献最大,但呈现下降趋势,新质生产对象贡献率次之,表现出震荡上升趋势,新质生产资料贡献较小,呈现下降趋势。新质劳动者、新质劳动资料以及新质劳动对象对于东部地区新质生产力发展差异的贡献基本稳定,其中新质劳动者贡献最大,新质劳动对象次之,新质劳动资料最后。新质劳动者贡献对于中部地区贡献最大,呈现下降趋势,新质劳动对象对于中部地区差异贡献次之,呈现上升趋势,最后新质劳动资料较少,其贡献率趋于平稳趋势。新质劳动者及新质劳动对象贡献对于西部地区差异贡献最大,但分别呈现出下降和上升的趋势,最后新质劳动资料对于西部差异贡献最小,趋于平稳态势。这说明四大地区新经济发展的区域内差异来源具有异质性,新质劳动者差异对东部、东北、中部和西部地区新经济发展的空间分化具有更大影响,而新质劳动对象差异对西部地区新质生产力水平发展的空间分化具有更大影响。

表5 四大区域新质生产力差异的结构分解单位:%

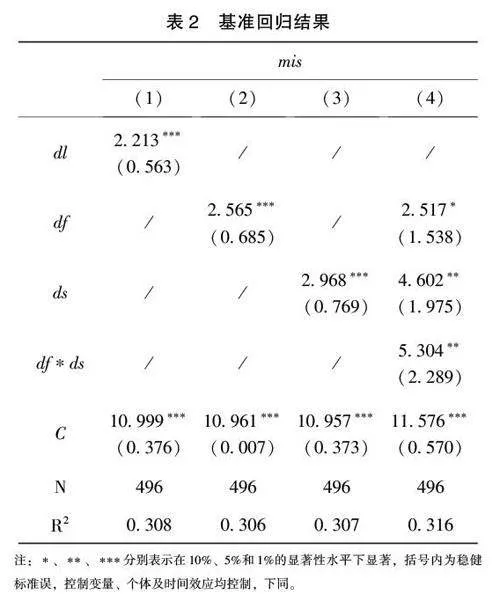

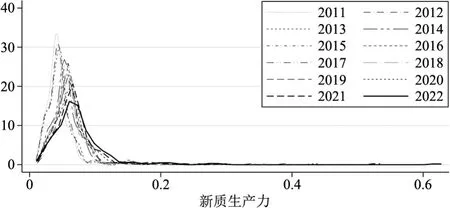

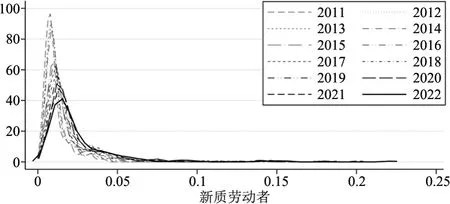

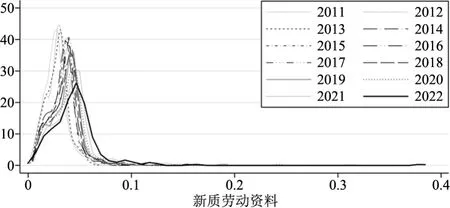

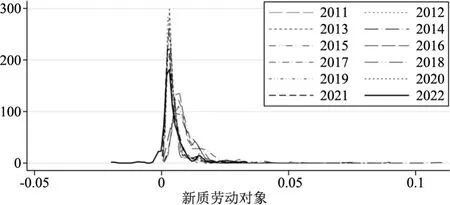

2.3 新质生产力水平分维的空间异质性图3~图6 展示考察期内新质生产力和三大维度的分布动态和演进特征,由图可知: (1) 从分布位置来看,新质生产力、新质劳动者以及新质劳动资料核密度图的中心出现向右移动的特征,说明考察期内,新质生产力、新质生产者新质生产资料均呈现上升态势,而新质生产对象有一定的向左移动说明新质生产对象在考察期内有一定缩减趋势; (2) 从分布形态上来看,密度函数曲线主峰高度出现下降态势,说明不同地区的新质生产力和三大维度正逐渐拉开差距; (3) 从分布延展性来看,密度函数曲线出现向右拖尾现象,说明不同地区的新质生产力和三大维度出现明显差异; (4) 从极化现象来看,新质生产力、新质劳动者、新质劳动资料以及新质劳动对象均存在一个主峰,说明不存在区域极化的现象。

图3 新质生产力核密度图

图4 新质劳动者核密度图

图5 新质劳动资料核密度图

图6 新质劳动对象核密度图

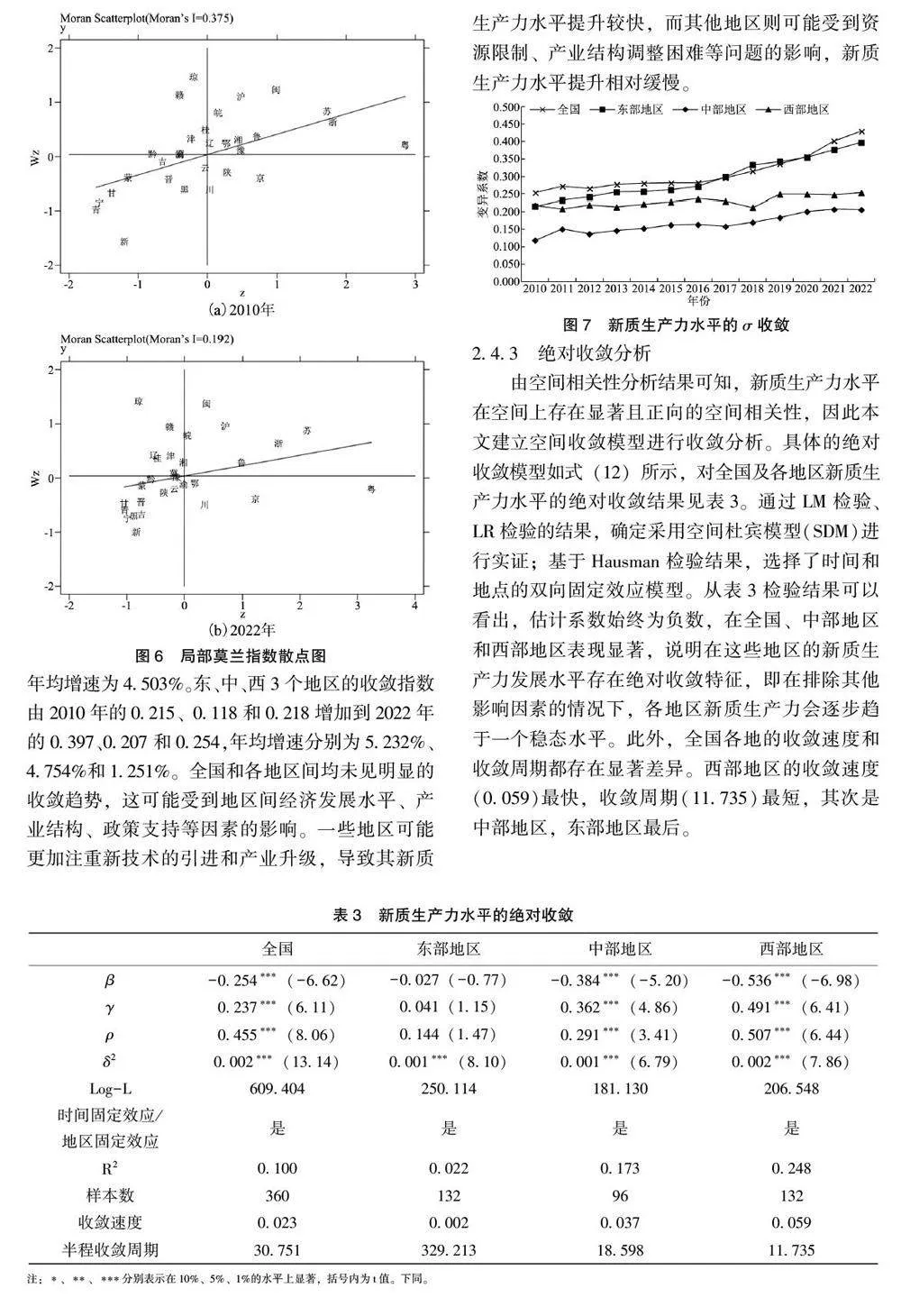

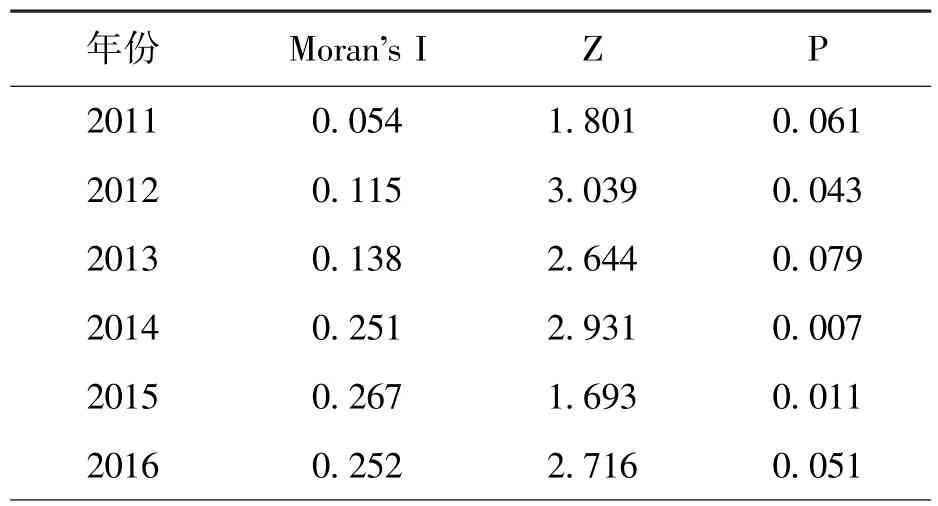

2.4 新质生产力水平的空间相关性生产力本身受到要素禀赋、要素组合的影响,因此生产力状况往往呈现出明显的时空差异特征。从空间角度看,在特定时期,不同地区生产力水平通常存在显着落差; 从时序角度看,对特定地区而言,不同时期的生产力水平也不尽相同。新质生产力作为生产力的进阶形态,是否也存在这种特征? 为验证这一猜想,本文首先剔除新疆、青海、西藏等偏远地区的省份样本城市,以减少离群值的干扰,最终得到178 个样本城市。在此基础上构建基于地理距离的标准化矩阵进行莫兰检验,检验结果如表6 所示。在2016 年之前,各区域Morans I 呈现不相关特征,原因可能在于2011年中国城镇化率首次超过50%,达到51.3%,到2016 年年底中国城镇化率已经达到57.4%,大量生产力涌向大城市,此时大城市虹吸效应较强,加速对周边城市优质资源的吸引,抑制周边城市新质生产力的形成与发展,使得城市与城市之间出现较大的新质生产力水平差异,因此Morans I呈现不相关性。除此之外,在此期间,新质生产力还处于概念化阶段,不能作为新生生产力去推动经济体制的变革和发展。从2017 年起Morans I开始显着,原因可能在于在“十三五” 期间,国家提出“实施创新驱动发展战略”、“构建发展新体制”、“构筑现代基础设施网络” 等,再加上周边地区城市资源和信息优势的建立,生产要素逐步回流甚至反向带动周边城市,新质生产力的空间相关性也逐步显现。随着区域协调发展、创新驱动发展的提出,新质生产力的空间溢出效应逐渐增强。

表6 2011~2021 年新质生产力发展水平的全局Morans I

表7 新质生产力与地区全要素生产率(TFP)相关性检验

2.5 新质生产力指标有效性检验2.5.1 新质生产力与生产关系的耦合

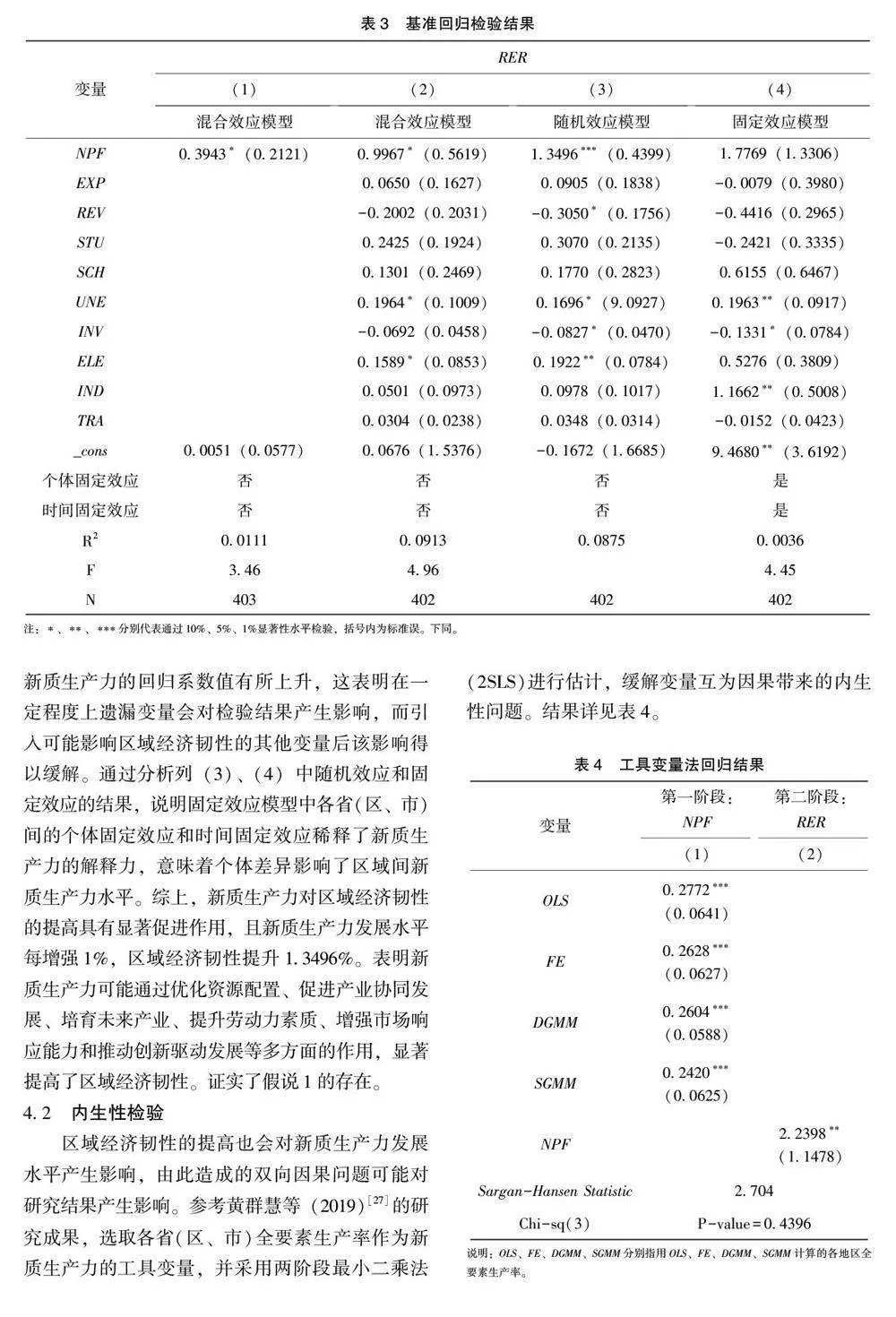

生产力与生产关系的辨证规律是历史唯物主义的核心命题,生产力在创造物质世界的同时也创造出了与之相适应的、不以人的意志为转移的生产关系。中国立足生产力与生产关系的辩证统一,通过对所有制、分配制和市场经济体制的综合性创新来推动生产关系的不断变革,从而催生出生产力的新质态。因此,解放和发展生产力需要不断对生产关系进行调整。当新质生产力作为新动能赋能实体经济创新时,生产关系的治理角色就起着关键作用。为了验证新质生产力指标的有效性,本文将生产关系指标进行量化,进一步将生产关系和新质生产力进行耦合协调度检验[16],逻辑在于新质生产力指标是否有效最直接的体现在与生产关系的协调适配上,结合我国经济现状,社会主义经济体制改革不断进入深水区,中国特色社会主义现代化道路逐步形成,这与生产力的不断变革和发展密不可分。因此,本文量化生产关系,通过耦合协调来逆向验证新质生产力指标的有效性[17]。在前文构建新质生产力指标的基础上,从生产关系的定义出发对其进行量化: 生产关系是人们再生产过程中结成的生产、分配、交换、消费的相互关系。就生产领域而言,衡量一个地区生产水平的最佳变量是地区的生产总值(GDP),GDP 代表着地区一定时期内经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值的总和; 就分配关系而言,分配主要是指收入、社会总产品、个人消费品、生产资料的分配,其中收入分配作为社会公平的重要体现,直接影响着共同富裕目标的实现,而收入分配最主要的矛盾是城乡收入差距的矛盾,因此借鉴张碧琼和吴琬婷[18]的方法,用城乡收入差距来衡量地区的分配公平程度; 交换是指人们交换活动和劳动产品的过程,是在流转环节中形成的经济活动,因此采用地区增值税总额来衡量,原因在于增值税作为一种流转税,能够直接体现当地商品在流转过程中的增值程度,可以侧面反映地区的交换水平; 对于消费关系,采用地区消费品零售总额来衡量。在对4 个生产关系要素量化的基础上,对样本进行3 等分,在前1/3 范围内的地区赋0 分,在中间1/3 的地区赋1 分,在最后1/3 的地区赋2 分(分配维度的城乡收入差距是负向指标,赋分标准与其他3 个维度相反)。各地区和全国的新质生产力与生产关系耦合协调走势如图7、图8 所示。

图7 各地区和全国的新质生产力与生产关系耦合协调

图8 各新质生产力维度与生产关系耦合协调度

图7 可以看出,各地区和全国的新质生产力与生产关系的耦合度不低于0.4,从全国层面来看,全国新质生产力呈现波动上升趋势。从四大地区来看,东部地区的新质生产力与生产关系耦合协调度最高,其次是中部、西部以及东北地区的耦合协调度最低。究其原因,东部地区由于地理因素,在改革开放初期获得国家政策倾斜,加之优越的地理区位优势,生产要素更迭较快,许多配套政策也是在东部地区率先作为试点,再铺往全国,因此与生产关系耦合协调度更高。西部地区由于基础设施建设水平较差,更多承接的是东部地区产业转移,但东部地区的试点政策往往具有滞后性,使得新质生产力与生产关系耦合协调度低。对于东北地区,由于老工业基地没落,产业转型滞后,传统生产力与生产关系矛盾突出,因此新质生产力与生产关系耦合协调度较低。从各新质生产力维度与生产关系耦合协调度来看(如图8 所示),各维度与生产关系的耦合协调度不低于0.4,并随着时间维度的增长,耦合协调度逐年增加,其中劳动对象与生产关系总体耦合度高,说明劳动对象对于生产关系占有较大比重,其次是劳动资料与生产关系耦合协调度,最后是劳动者与生产关系的耦合协调度。

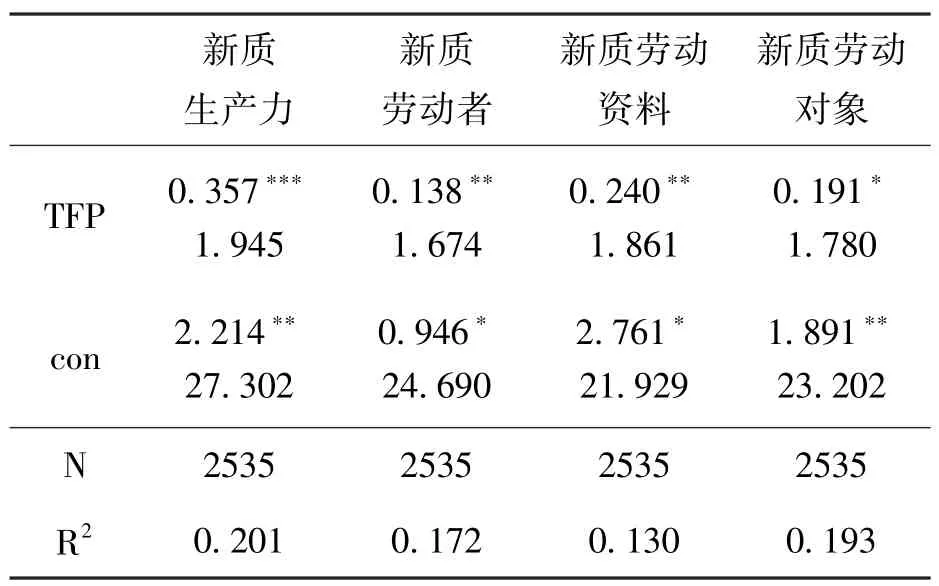

2.5.2 与地区全要素生产率的相关性检验

本文借鉴王劲松和任宇航[9]的方法,构建以新质生产力指数为主要自变量的计量模型,以检验新质生产力与地区全要素生产率(TFP)之间的关系。新质生产力的涌现会将不断优化技术、人才、数据等关键生产要素,推动产业智能化的诞生和成长,主导产业在持续迭代优化升级的过程中更新壮大,由此带来地区全要素生产率的提升。因此,选用地区全要素生产率作为因变量构建线性回归模型[4],并假设新质生产力指数应与当期地区全要素生产率之间存在正相关关系。检验结果符合预期,指数有效性得到验证。

3 研究结论本文基于马克思生产理论,采用投影寻踪遗传算法,构建了2011~2021 年中国城市新质生产力指标测度体系,并揭示了新质生产力的时空演进态势,结论如下:

中国城市新质生产力指数呈现出稳步增长态势[10],但各地区新质生产力存在差异,各地区新质生产力水平依次为: 东部地区>中部地区>西部地区>东北地区,原因在于新质生产力源起于劳动者、劳动对象、劳动资料的初始状态,发展于科学技术的传播,而地区间固有的要素禀赋差异是造成地区间新质生产力发展水平差异的直接原因。因此,完善以技术转移和人才引进为主的生产要素跨地区配置,充分发挥地区区位优势,实现技术创新与成果转化,缩小地区差异才是实现新质生产力发展的根本之策。

我国新质生产力发展水平随着时间变化,差异性不断扩大,东部地区在四大地区新质生产力发展水平差异最大,究其原因主要由于超变密度影响四大地区新质生产力发展水平的差异。东部与西部地区之间的差异次之,其主要原因有,西部地区的科技水平及人才资源相较于东部而言存在较大差异,最后从三大维度差异分析,新质劳动者贡献对于全国新质生产力发展具有重大影响。尽管考察期间三大维度呈现上升趋势,新质生产力发展水平空间溢出效应也在不断增强,但需要进一步优化人力资本结构、健全区域协调发展新机制、发挥新质生产力集聚效益以缩小新质生产力发展水平差异。

无论是新质生产力3 个子维度与生产关系的耦合还是地区间新质生产力与生产关系的耦合,都逐步呈现出一定的协调度,但距离最佳协调还存在较大的差距。原因在于,随着生产力的发展和生产关系的演进,我国数字经济等相关创新政策支撑体系逐渐暴露出诸如权益所属不明确、交易流程不合规、收益分配不合理等问题和矛盾。因此要充分发挥市场经济体制优势,展现政府引领作用,引导建立数字化要素收益按贡献度分配报酬机制,促进公平的市场分配制度,逐步构建集政府、企业、个人、社会各方协同共赢的数字经济政策体系,最大限度释放利好政策效应,实现生产关系与生产力的动态协调适配。