摘" 要:民俗文化作为人类文明的非物质文化遗产,记录着民间社会生活和民俗事件,是民族文化成就的重要标志。随着科学技术的高速发展,博物馆在展示形式上发生了重大转变,由静态陈展转变到场景叙事,信息获取方式由主观汲取转变到沉浸式交互。在活态文化的传承下,为博物馆和观众建立多感官的文化精神桥梁,从而使文化信息实现交互体验,实现博物馆个性化、人性化、定制化设计,从而吸引更多受众群体关注博物馆,实现博物馆最大效能的文化传播,文脉传承与新兴文化构建。在心流理论的基础上,将Pat模型和文化体验过程构建数字模型,致力于以感官体验设计为导向的陈展交互方式为观众带来沉浸式的文化感悟,营造博物馆服务于群众、社会,以及面向未来的功能属性,完成公众由被动接受到主动汲取的体验设计策略,为博物馆心流理论下的体验设计提供理论基础与有益的借鉴。

关键词:广西歌圩博物馆;心流理论;体验设计

一、研究概述

(一)研究背景

20世纪70-80年代出现全球经济大衰退,博物馆开始对自身与社会市场的关系进行探索,博物馆逐渐确立了教育和社会公共服务的社会职能,自此开启了博物馆从“以物为中心”到“以人为中心”的发展转变[1]。科技的快速发展给博物馆带来了多领域的重大变革,博物馆从原来的作为公共文化服务设施,转变为注重教育功能,促进社会、文化、经济、政治发展的机构设施。而后博物馆开始涌入数字化的元素,同时兼具商业性,并成立了部分以盈利性为目的的博物馆,商业性展览也开始进入公立的非盈利性的大型博物馆中。

随着国家文化保护意识逐渐增强,文化的本土特色和地域价值逐渐被倡导的世界文化体系下,非物质文化遗产的保护、传承也逐渐被重视,非遗类博物馆展示设计也成为了学术界研究的热点。创新的陈展方式不但可以实现非遗文化的传承与保护,也是非遗文化在现代发展新环境中的重要途径[2]。可视化与媒体叙事、多感官交互设计、虚拟现实体验技术研究等成为了当前博物馆设计的趋势。

非物质文化博物馆是人们接触非遗文化的重要场所。国务院办公厅颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(以下简称《意见》)指出:“充分发挥各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构的作用,有条件的地方可设立专题博物馆或展示中心。”《意见》明确要求“各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构要积极开展对非物质文化遗产的传播和展示”。歌圩文化作为壮族及其先民千百年来文化生活的重要方式,建设非遗博物馆是保护非物质文化遗产的一种有效方式。博物馆作为“收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境的见证物”的非营利性社会服务机构,其在非物质文化遗产展示和保护上责无旁贷[3]。

(二)研究目标

本研究聚焦非物质文化遗产博物馆。本文希望通过将心流理论引入到博物馆展示设计中,解决非遗文化下观众停留在表面欣赏、缺乏深度理解、体验不佳等问题。本文以广西歌圩博物馆为例,探索适合歌圩文化的体验设计,构建基于心流理论的博物馆体验设计策略。

(三)研究意义

1.理论意义。本研究通过对心流理论与博物馆体验设计之间关系的梳理,提出心流理论对博物馆体验设计的必要性,完善博物馆非遗文化的观看、感知和体验的心流理论策略,同时也为观众对博物馆的认知积极的促进作用。通过建立起心流理论与博物馆体验设计的理论体系,对设计学起到一定的补充作用。将心流理论体系运用到博物馆设计流程中,并优化并验证心流理论要素,对非遗博物馆的心流理论实践应用有很好的引导作用和理论研究意义。

2.实践意义。在心流理论体系的应用中,对非遗博物馆的心流理论实践实现了推动文化产业的发展、强化社会教育和文化交流的最大化。随着科技的不断发展和社会需求的不断变化,博物馆体验设计还将不断创新和发展,为文化事业的持续发展和社会进步做出更大的贡献。

该研究的创新之处在于,在心流理论的基础上,将Pat模型和非遗文化的观看、感知和体验的过程相结合,构建数字模型,致力于以感官体验设计为导向的陈展交互方式为观众带来沉浸式的文化感悟,营造博物馆服务于群众、社会、以及面向未来的功能属性,完成公众由被动接受到主动汲取的体验设计策略,为博物馆心流理论下的体验设计提高理论基础与有益的借鉴。

(四)国内外研究现状

1.国外研究现状

心流理论是由美国心理学家契克森米哈赖(Csikszentmihalyi)于20世纪70年代提出的,心流体验指个人全身心投入到某项活动中的一种特殊的沉浸状态。以关键词“Flow theory”和“Flow experience”在Web of Science进行文献检索,共检索到1893篇文献,除去不相关的文献,获得的文献数量依然客观,可以看出国外关于心流理论的研究成果颇为丰富。随着心流理论的不断发展,心流理论被广泛运用于市场营销、体育运动、网络游戏、移动银行、教学设计等多个领域。1996年,霍夫曼(Hoffman)和诺瓦克(Novak)将心流理论引入互联网购物营销领域,阐述了心流体验与在线消费之间的关系,首次构建了以计算机为媒介的心流模型[4]。1999年,马什(Marsh)和杰克逊(Jackson)运用心流状态量表分析了运动员在进行专业运动时获得心流状态的条件与特征[5]。2004年,霍苏(Hsu)通过收集233位用户对于在线游戏的看法,分析了网络游戏中的心流体验,将其特征描述为完全沉浸、完全掌控、专注其中、内在兴趣、自我愉悦[6]。2012年,周(Zhou)以心流理论为基础研究如何提高人们对于移动银行业务的使用意愿和满意度[7]。同年,克利(Kiili)将心流理论与教育游戏设计相结合,具体分析了教 育游戏中引发心流体验的组成要素,提出了以联想学习理论和情境认知学习理论为指导的心流体验设计框架和设计原则,对教育游戏的设计具有指导意义[8]。2016年,查尔科(Challco)等人将引发心流体验的条件要素结合到教学设计过程中,探索帮助学习者在最佳状态下完成技能的发展与知识的获取的方法[9]。

2.国内研究现状

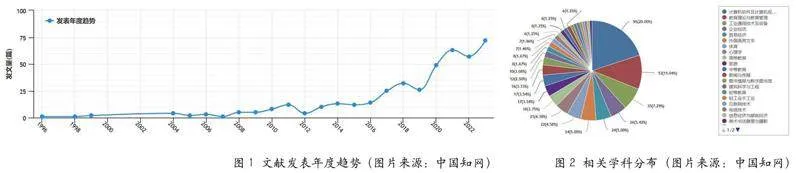

以“心流理论”和“心流体验”为关键词在CNKI中国知网数据库中进行高级检索,共获得575篇相关文献,其中学术期刊311篇,学位论文190篇,会议6篇,学术辑刊8篇,特色期刊60篇。总体发表年度趋势如图1所示。国内第一篇有关心流理论的文献于2005年发表,相较于国外研究较晚,从2005年到2021年文献数量呈明显增加的趋势,可见国内学者对心流理论的关注度不断上升。这些文献主要从计算机应用、贸易经济、教育理 论与教育管理等角度展开研究,较少关于在设计领域的应用(如图2)。

通过对心流理论在设计领域应用的相关文献进行分析整理,得出文献的研究视角主要分为以下几个方面:

1.教育学习类。贺蔷锟、何人可将心流理论引入到移动学习应用的设计中,将心流体验产生的三个条件因素分解为九个设计注意点,并运用于实际项目中,为学习者创建高效愉悦的沉浸式学习体验[10]。薄亚楠在心流理论指导下,多维度地分析用户互动体验特征,系统地总结了在不同阶段激发学前儿童心流体验的设计策略,以此提升学前儿童的学习效率,激发他们的内在学习动机[11]。

2.健康运动类。龙娟娟运用心流体验的相关理论,从激发用户心流体验的交互 设计要素视角出发,在目标、挑战与能力关系、反馈三个方面总结出提升运动健身类APP用户体验的交互设计方法,为运动健身类APP设计提供了新的思路[12]。陈金亮、赵锋、张倩在心流理论PAT模型的指导下提出了健身APP的设计方法,并将其运用于瑜伽健身APP的设计实践中,既满足了用户的情感需求,又创造了丰富而全面的互动体验[13]。

3.电商购物类。蒋璐珺,巩淼森,蒋晓以心流理论的九种特征为理论依据,构建了网络购物平台的心流体验模型,旨在使网络平台的用户在购物过程中获得最大的愉悦感,从而提高忠诚度与满意度[14]。梁丹、张宇红从心流的视角出发,结合市场营销管 理学的心流体验影响因子模型,概括了移动购物平台的设计注意点,验证了以心流体验为基础的设计不仅具有用户价值,也具有一定的市场价值[15]。

4.娱乐游戏类。李铁妮、王健结合心流体验中的全神关注、享受和内在兴趣三大特征,探讨如何推动博物馆线上科普服务实现游戏化的转型,使体验者能获得沉浸感、挑战感、成就感,并有效弥补目前服务中所缺乏的交互与情感体验[16]。赵文秀依据心流体验的事前阶段、经验阶段、效果阶段总结出了音乐短视频类APP的交互设计策略,为提升音乐短视频类APP用户粘度提供了新的思路和理论指导[17]。

5.实体产品类。李江泳等研究者基于心流理论对文创产品交互设计进行了改良与创新,提出文创产品交互上物境、情境、意境三个层次的设计方法,以南岳佛道文创产品为例进行了相应的交互创新,给用户带来了愉悦轻松的产品体验,增强了用户的购买欲[18];郑磊、吴绍兰将心流理论运用于老年人益智玩具设计中,结合老年人特征与需求,从营造心流、保障心流、深化心流三个层面提出了能够创造持续心流体验的益智玩具设计方法,提升了老年人的参与积极性与体验满意度[19]。

综上,国外对心流理论的研究较早,研究成果更为丰富和成熟,其中契克森米哈赖关于心流理论的著作为众多研究提供了有力的理论基础,在设计领域的研究内容主要聚焦于教学设计、教育游戏领域,在设计评估中通过信度分析方法验证其有效性。而国内对心流理论的研究较晚,尚处于起步发展阶段,在设计领域的研究内容通常关注某一在线行为的心流体验,对于心流体验运用于实践的效果评价目前较少。

二、心流理论与非遗博物馆

(一)心流理论的研究

1.心流理论的概念及产生

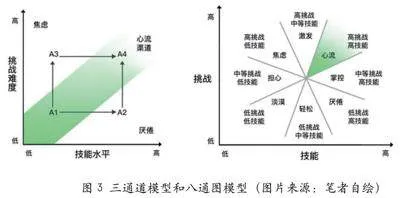

“心流”这个词现如今被越来越多的场合提及,用来描述一种全然忘我、投入关注的状态,在这个时候,你也许感觉不到时间的存在,同时在事情完成后会感到内心充满能量且非常满足和快乐[20]。这是由知名心理学家、积极心理学的奠基人米哈里.契克森米哈赖(MihalyCsikszentmnihalyi)在30年来大量实践案例研究基础上提出。契克森米哈赖概括出心流体验的出现一般包括八项元素:有挑战性且可完成的任务、全神贯注、任务有明确的目标、任务会提供即时反馈、心无旁鹜地专注于任务、有强烈的内在愉悦感并能自由控制自己的行动、“忘我”状态以及时间感的改变[21](如图3)。

2.心流理论的特征及发展

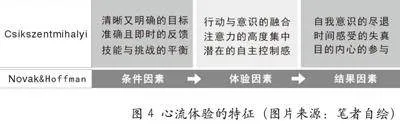

在研究心流的最初阶段,Csikszentmihalyi发现并总结了心流理论的9大特征,Novak和Hoffman又将这九个特征总结归纳为三类体验因素:条件因素、体验因素和结果因素[22](如图4)。

1926年博物馆研究员约翰·科顿·达纳曾说,好的博物馆设计一定是能够激发起受众的好奇心和求知欲,提供更好的设计来吸引观众,带着问题从而更好的学习[23]。这里的提供娱乐、激发好奇心的阶段就是激发观众心流体验并积极与观众建立对话的过程。根据心流八通道模型,后来的研究者建议将活动分解成用户、工具和任务三大维度,构成PAT模型(Person Artifact-Task Model),根据用户的能力,给予一定工具(提示),从而让用户完成一个任务(目标),达到一种技能与挑战的平衡[24],处于“心流通道”之中。通过这个模型可以有效分析设计当中的要素,从而确保设计中的要素与内容能够让用户进入“心流体验”。

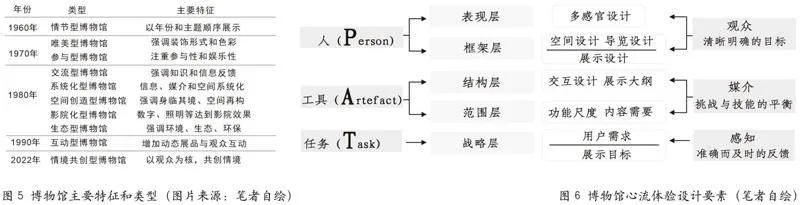

(二)博物馆展示设计的更新迭代

随着社会经济的发展,现如今的博物馆早已不再是为未来保存古代文物的仓库,而是集学习、社交、休闲、交流为一体的供人们思考和分享的场所。在国家大力推行文化自信中,非遗文化不断映入人们眼里,博物馆的新职能、新形态、新方法、新的收藏对象也不断地出现(如图5)。

这些设计形式自20世纪中叶以来,由于社会经济的不断发展,博物馆展示设计呈现出百花齐放的效果。当然这几个类型的博物馆之间可能有多重的联系,并非抛开一类而孤立建设,博物馆所扮演的角色是多元化的。至今博物馆的功能在不断适应文化发展的需求,博物馆研究人员也在为文化的发展和延续在不断完善博物馆的职能。

(三)关于歌圩非遗文化现状

绚丽多彩的非物质文化遗产是文化多样性的生动体现,是文化遗产的重要组成部分。由于各种原因,作为传统社会文化表达方式的非物质文化由于不能适应社会和自身的种种变化而逐渐走向衰亡,有些非遗项目甚至还不为世人所知就因为传承人的去世而终结。传统博物馆或者说主流博物馆多是以静态的方式、以展示或保护以实物为主的文化遗产为职责。虽然很多非物质文化遗产项目是通过一定的物化形式得以呈现,但非物质文化遗产主要是一种不断运动着的活态存在,并主要是依赖传承人口传心授的方式传承。

非物质文化遗产博物馆“展示的媒介大体上可分为物质媒介、非物质媒介与环境媒介”三类。对广西歌圩文化博物馆的心流理论研究,是在现有的社会经济文化基础上,创新性地利用这三类媒介,把歌圩文化的生活背景、空间情境、时空记忆进行深刻剖析,在观众进行心理层次上的心流过程中,得到一种全新的博物馆体验,是博物馆探索和研学更有意义,更有价值,从中得到学习认知、社会交往、休闲散心、文化认同等为一系列的收获体验。

三、心流理论的博物馆体验设计策略

(一)分析心流理论的体验设计要素

心流理论为体验设计在展示设计中的应用提供科学的理论指导和方向,使得观众能够持续专注眼前的文化设计并产生充实、愉悦的观赏和认知体验。根据PAT模型,分析用户体验设计五要素,有利于得出用户体验层面的博物馆设计要素,便于体验设计代入心流理论模型的构建。心流体验的博物馆体验设计要素见下图(如图6)。博物馆的参观过程中是“观众——媒介——感知”相互作用的结果,因此围绕着观众、媒介、感知成为设计师关注的重要内容,其各要素的具体内涵如下。

清晰明确的目标是观众在探索博物馆的观展过程中,最直观的表现,属于表现层和框架层。多感官设计指人的基本感觉包括视觉、听觉、嗅觉、味觉及触觉的维度,NONE SPACE2021年打造的sumsei体验馆是一个多感官沉浸体验案例,在展示表现中视觉景象因水雾模糊不清,但听觉因走进逐渐被流水的冲击唤醒,嗅觉慢慢清晰,味觉也由此发生变化(如图7)。在多感官相互的作用下,观众渐渐地被影响进入心流状态,感受其中由晨曦到黎明过程。清晰明确的空间设计、导览设计、展示设计帮助观众强化博物馆场景间的感受,营造跨时空的文化氛围,突出文化的亮点,并在此基础上使观众在脑海中搭建感知意识,在理解和记忆中加深对文化资源的印象。

展示媒介是博物馆展览的主体物,其中包括文物标本、图画版面、辅助艺术品、新媒体和装置设计等。博物馆体验设计通过媒介的设计,使观众能够按照计划的展示设计进行参观,展示设计人员需要考虑到用户做的任何行动,并且还需要得知观众在行动过程中对下一个媒介的想法和期许,由此达到挑战与技能的平衡的效果。交互设计是博物馆展示信息双向传播方式,通过情景模拟以及一些互动方式,使参观者可以主动地、自发地参与到相关展览活动中,可以更多地吸引参观者去接受信息并进行一定的思考。展示大纲是博物馆展示信息的基础和灵魂,充分考虑观众在观展的理解,以讲故事的形式给予观众身临其境来提升文化的体验,以此弘扬非遗文化、讲述非遗故事,更容易使观众获得非遗的挑战与技能的平衡,最终观众由媒介提升到感知维度,进入心流状态。合适恰当的功能尺度需要符合人体工程学,满足博物馆观展尺度需求,注意通道宽度、展陈高度和陈设密度。内容需要合理地安排,在动线的指导下,观众的前进顺序与展示内容一致,有效指导空间序列的划分和安排。合理引导流量,避免交通拥堵,提高信息传播效率,保持观展行为挑战与技能的平衡,构建用户与文化信息之间的心流平衡关系。

不同年龄段的观众观展习惯也不同,观众的年龄和偏好以及地域等都可以影响观展中观众的实时需求,比如儿童观展过程中偏向于新奇、趣味的博物馆内容;外地游客来参观博物馆会选择比较有民族特色的展厅;而年轻人在观赏过程中会感叹器物精美,展示内容之精妙。在这些复杂多元的观众需求中,设计师要做到共用性设计,博物馆的公共性质决定了在观展环境中无论环境和观众的感知水平如何,通过视觉反馈、触觉反馈、语音反馈等方式都要让用户清晰接收信息,以此来表达博物馆想要传达的内容。如今非物质文化遗产融入博物馆成为一种发展趋势,非遗文化并不属于以物为存在的口口相传的传承性文化,为了达成非遗文化的展示,展示的手段和媒介就尤为重要。

(二)博物馆展示体验用户研究及策略

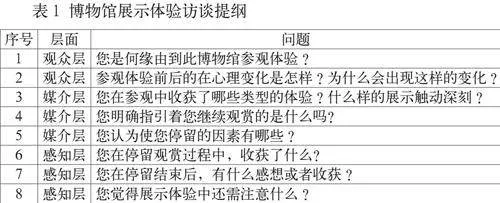

广西壮族自治区博物馆是历史兼艺术性的博物馆,收藏展示着广西许多历史文化特色的文物。其中“广西古代文明陈列”和“合浦启航——广西汉代海上丝绸之路”荣获全国博物馆十大陈列展览精品特别奖。本次研究以广西壮族自治区博物馆为例,从中探寻展示体验中心流状态,从而发现展示体验中的问题,并以此探索出歌圩文化的展示体验要素。结合心流体验要素,在现场进行试访调整后,对访谈提纲进行进一步修订和调整确定,主要包括观众层、媒介层和感知层。访谈提纲内容详见表1。

研究对象为12位刚参观博物馆后的游客,通过非结构化的深度访谈,将访谈录音转译为文字,排除无效访谈信息,最终整理成10份访谈资料,反复进行访谈录音和资料整理归纳,总结出以下博物馆心流体验的设计策略。

1.虚实相生——增强多感官刺激的设计

人们感知世界通常由五感开始,普遍由视觉感受、听觉感受、味觉感受、嗅觉感受、触觉感受组成。由视觉感受带动其他四感,沉浸式体验是在视觉的感受上进行360°的感官冲击,使观众视觉被深深吸引,通过视觉影响大脑的感知系统,从而进入心流状态。实物的场景复原使观众身临其境,加上声光电技术,强化了视觉、听觉和触觉的展示体验,使观众们仿佛重新回到了那个历史年代,有助于理解历史。数字媒体以及装置的使用在一定程度上可以提高观众感官体验,使原本静态的物体用动态的方式呈现在人们眼中,更有利于使人们理解展品的岁月年华。通过访谈可以了解到观众们对和书本上的文字图片不同的实物呈现,抱有很大的兴趣,通过讲解员引喻生动的展品小故事,让人们对文物展品有了新的认知,文字和语言的虚幻逐渐转变凝实,人们在深入了解文物展品的过程中达到心流状态。

2.情境交织——展示设计的叙事引导

“广西古代文明陈列”就是一个典型的叙事框架的设计,空间的布局和路线的引导将广西的文明从新石器时期陈述到自治区成立,从文明的起源再到文明的昌盛,整个框架把广西文明展示给人们面前,让观众一步一惊叹古代文明的绚丽多彩。博物馆除了展示框架的叙事设计外,还有在媒介的设计上,比如通过多媒体展示、互动体验、讲解员讲解等方式,让观众更加深入地了解展品所代表的历史和文化。如今的增强现实技术AR、虚拟现实技术VR等等,可以帮助观众穿越时空,亲身体验历史事件。展览是个意义建构的过程,叙事的框架结构每一部分都相对应的串联,形成相互之间的前因后果,剧情的跳转和发生不再显得异常和突兀,整个结构运用通用性设计,观众才能更好地理解博物馆展览的内容,对自己的下一步行动才能有清晰明确的目标。

3.趣味学习——交互体验设计的提升

人机交互更多地是反馈在观众身上的学习效应。博物馆提高人机交互技术的应用有益于观众群体对展品的深刻认识,发掘出内心对好奇趣味的探索,从而与历史文物对话,提升高观展兴致。在交互技术中机器以动态的全方位的展示,深层次的诉说文物的文化内涵,用一种新的方式来解读文物,在有限的空间内展示更丰富的信息。人机交互技术设计使展览过程中像游戏闯关一样,有了挑战性和趣味性,平衡了在观展过程中挑战与技能平衡。比如在广西壮族自治区博物馆中花山崖画的人机交互体验,通过点开各种小人偶,它们的各种动作的含义,均由多媒体投影出来,通过对石壁的投影,小人偶们从崖画中“活”了过来,围在一起欢歌跳舞,形成了人机和场景的交互,使人置身并沉浸其中(如图8)。

4.适用性设计——以观众需求和展示目标为出发点

博物馆的展品的展示价值,应该以展现展品自身首要的价值为基础,然后以观众的需求为出发点。博物馆多元化的发展,使得博物馆的文化价值得到了体现,如今科学技术的进步,也让博物馆在发挥其源远流长文化文明得到了全新的解释,而科学技术的滥用,也会导致资源的浪费。展品传达的方式,不仅仅有文字和图片,也可运用声光电设计来达到意义上的传达,利用多感官设计,可以将无形的传达意义有形地表现。在路线上考虑人群的停留和传达的方式,以适用不同身高的观众的需求,同时对空间的流动性把握得当,避免过道拥挤。色彩的运用,结合环境特征和观众的心理,避免和视盲视障人群生理特征冲突。光照设计上运用光线的引导作用,烘托出文化特质的视觉氛围,给观众一场极致的视觉享受。

综上所述,增强多感官刺激的设计可以跨越时空,营造出现代和历史的虚实相生的氛围,通过叙事框架的引导确定清晰明确的目标,用交互体验的趣味性学习方法使游客们从游览的过程中获得趣味学习价值,以观众需求和展示目标为出发点的适用性设计,对观众的感知需求进行准确而及时的反馈,创造良好的观展体验,让观众游览博物馆的同时获得心流体验,从而达到博物馆文化传播、增强民族记忆的作用。

(一)歌圩文化博物馆分析

歌圩文化从原始社会的祭祀,到民间的传统传唱活动,再到当前采取现代民歌演绎方式并结合现代传媒技术而形成的综合性节庆,武鸣壮族歌圩不仅展现了壮族传统民族文化,也融入了其他民族优秀文化与现代科技元素,在现代社会中不断进行着自我更新与适应,其功能逐渐向着社会性、公共性、开放性的方向演绎,现在中国壮乡武鸣“三月三”歌圩活动已经成为中外民族文化交流的重要平台,歌圩文化博物馆选址则在其发源地南宁市武鸣区。在广西壮族自治区博物馆的实地调研可以看出,其展示内容非常丰富,展示手法也很十分符合现代人需求。但其丰富了视觉感知体验同时也弱化了其他四感的体验,因此,带入体验设计要素进行设计歌圩文化博物馆十分有必要。

(二)歌圩文化体验博物馆

首先,在观众层面上增强多感官刺激的设计,歌圩文化博物馆是一个以声音为主导的非物质文化博物馆,其文化以声音为传达的方式应有承载的器物,比如耳机、音响等,在空间设计保留对声音播放时的舒适性,空间不宜过大也不宜过小,保持明确清晰的目标,观众可自主选择自己喜欢的领域进行欣赏。随着音乐的播放,徐徐微风吹动富含民族特色纱帘,香气分子也从熏瓶中缓缓散发开来,进而提升多感官联动的体验。

其次,叙事的引导让观众更好地理解歌圩文化。整个对歌的流程与展示大纲息息相关。整个大纲的框架根据对歌流程的小故事徐徐道来,随着故事情节的发展展示相应的展品,观众能更好地理解歌圩文化,进而留下深刻的印象,达到心流体验的效果,对文化的传播有很大帮助。这时,交互体验设计的重要性就显现出来了,体验设计在保留民族特色的同时与现代化进行结合重构,形成新的文化符号。通过人机交互,趣味性的拆解故事情节和试音识别,观众可以现场感受对歌和闯关的乐趣。以对歌流程中发生的趣事和乌龙小故事来引导观众进行交互体验。

最后,充分考虑观众需求,在考虑展览祭祀的沉浸感、传唱的悠扬感、对歌的仪式感的同时,对观众反馈有效的民族特色,可以让其产生民族的认同感。歌圩祭祀的仪式和庆典就是民族历史记忆的追溯。因此歌圩文化博物馆的历史记忆传承需要体现在与观众联系紧密的日常生活中,源于生活也超出生活(如图9、图10、图11、图12、图13)。

五、结语

在文化多元背景下非遗文化若没能做出可持续的活态传承,即使再精美也只是昙花一现。现代化元素的加入以及博物馆的传播与续存非遗文化才能继续绽放光彩。心流体验的融入对博物馆的传播意义极大,探索和发挥博物馆的传播功能也是我们设计博物馆最大的初心。目前我国博物馆对听觉探索还处在一个萌芽的阶段,通过心流体验要素的分析对博物馆传播等其他职能的开发可以提供一个参考。仍然有一些问题值得我们深入研究:分贝过大导致心情的烦躁,从而可能影响博物馆得体验,人们必须静下心来才能体验感受博物馆,所以在设计之初用现代的手法设计隐藏式展椅,既能达到美观且供人休息,又能展示传播使用。

参考文献:

[1]侯博君.当代语境下再议博物馆展示设计及语系建构问题[J].美术大观,2019(8):124-126.

[2]马晓娜,图拉,徐迎庆.非物质文化遗产数字化发展现状[J].中国科学:信息科学,2019(2):121-142.

[3]周亚,许鑫.非物质文化遗产数字化研究述评[J].图书情报工作,2017(2):6-15.

[4]Hoffman.D.L,Novak.T.P. Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments:Conceptual Foundations[J].Journal of Marketing,1996(3):50-68.

[5]Marsh H W,Jackson S A. Flow Experience in Sport:Construct Validation of Multidimensional,Hierarchical State and Trait Responses[J].Structural Equation Modeling A Multidisciplinary Journal,1999(4):343-371.

[6]Hsu C L,Lu H P. Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience[J].Information amp; Management,2004(7):853-868.

[7]Zhou T. Examining mobile banking user adoption from the perspective of trust and flow experience[J].Information Technology and Management,2012(1):27-37.

[8]Killi K,De Freitas S,Arnab S,et al.The DesignPrinciples for Flow Experience in Educational Games [J].Procedia Computer Science,2012(15):78-91.

[9]Challco G C,Andrade F R H,Borges S S,et a1.Toward A Unified Modeling of Learners Growth Process and Flow Theory[J].Educational Technology amp; Society,2016(2):215-227.

[10]贺蔷锟,何人可.基于心流理论的移动学习应用交互设计研究[J].包装工程,2018(4):188-192.

[11]薄亚楠.基于心流理论的学前儿童在线教育APP体验设计研究[D].济南:山东大学,2021.

[12]龙娟娟.心流体验视角下的运动健身类App交互设计研究[J].装饰,2016(8):138-139

[13]陈金亮,赵锋,张倩.基于心流理论的健身APP设计研究[J].包装工程,2018(18):146-153.

[14]蒋璐珺,巩淼森,蒋晓.心流视角下网络购物平台交互体验设计研究[J].包装工程,2018(2):214-218.

[15]梁丹,张宇红.心流体验视角下的移动购物应用设计研究[J].包装工程,2015(20):84-87,103.

[16]李铁妮,王健.基于心流体验的博物馆线上科普服务游戏化设计研究[J].大观,2021(12):111-112.

[17]赵文秀.心流体验下的音乐短视频类App交互设计研究[D].无锡:江南大学,2019.

[18]李江泳,谭琪茜,邱盼,张伟,李周昕.基于心流理论的文创产品交互设计研究[J].包装工程,2020(18):287-293.

[19]郑磊,吴绍兰.基于心流理论的老年人益智玩具设计研究[J].设计,2020(17):29-31.

[20]Csikszentmihalyi,M.Beyond Boredom and Anxiety[M].San Francisco:Jossey-Bass,1975.

[21]契克森米哈赖.心流:最优体验心理学[M]张定绮,译.北京:中信出版社,2017.

[22]NOVAK T P, HOFFMAND L. Measuring the Customer Experience in Online Environments: a Structural Modeling Approach[J].Marketing Science,2000(1):22—42.

[23]Beverly Serrell. Exhibit Labels:An Interpretive Approach(Second Edition)[M]. Rowmanamp; Littlefield,2015:20.

[24]Finneran CM,Zhang P.A person-artefact -task(PAT)model of flow antecedents in computer-mediated environ-ments[J].International Journal of Human Computer Studies,2003(4):475-496.

作者简介:梁乐薇,广西艺术学院硕士研究生。研究方向:展示艺术与科技。