摘" 要:内蒙古和林格尔的墓葬壁画具有多元交融的审美特征,包含先民日常活动和社会生产的各个方面,是研究汉代饮食的重要依据。壁画饮食题材蕴含了大量的审美文化元素。本文以《厨炊》和《祥瑞、厨炊》为例,阐释并论证和林格尔东汉墓壁画的用色特点,探寻先民在饮食题材中对于重彩艺术的应用。这些墓室壁画体现了这一时期人们的饮食审美追求,对研究秦汉饮食和艺术具有重要的借鉴和指导意义。

关键词:墓室壁画;重彩;赤色;黑色;饮食

秦汉时期,由于国家集权化,人民在追求物质生活的同时,也要求艺术成为一种独立的精神形态。秦汉绘画从历史现实到神话传说,到人间、阴间,再到天文地理,到山川草木,再到动物祥瑞,不一而足。各种媒介、材质都可以运用在绘画中。中国重彩画的渊源可以追溯到新石器时期,其绘画颜料均为人类祖先在大自然中采集加工而成的自然色彩。重彩艺术以其独特的表现形式,在中国画中占有一席之地。从创作方式到艺术手法,都有自己独特的艺术风格。通过劳动人民的不懈努力,为我国创造出了一套有价值的创作经验,重彩艺术成为了当今世界画坛上的一朵奇葩。

一

1971年秋,在“农业学大寨”的热潮中,在内蒙古自治区的和林格尔县,当地民众在梯田修建过程中意外发现了一座东汉时期的古墓,其墓室壁、顶部以及甬道两侧均布满了壁画,这些壁画不仅画幅巨大,而且榜题众多。是无产阶级文化大革命期间,在毛主席“古为今用”方针指引下所取得的重要文物考古收获之一[1]1。

内蒙古地区自古以来就是多元文化交融的汇聚地,特别是在和林格尔,这片土地孕育了林胡、匈奴、突厥、鲜卑、契丹、女真等众多北方游牧民族。与此同时,由于历史原因,包括中原边境以及移居至此的汉族人民,也在和林格尔形成了多民族杂居的局面[2]142。这种多元文化的交汇与融合,为和林格尔乃至整个内蒙古地区增添了丰富的文化内涵和历史底蕴。秦汉时期的人们对于饮食的态度,在汉代画像石、画像砖和汉墓壁画的饮食表现得非常自然且真实。

和林格尔东汉墓壁画与同时期的画像石墓在艺术上相互辉映,各有千秋。壁画采用画笔直接在壁面上创作,色彩丰富且渲染得当,使画面表现更为活泼、生动、细致,且富有真实感。其幅面之巨大,更为观者带来震撼的视觉体验。然而,相较于画像石墓,壁画在保存方面稍显逊色[1]29。汉代画像石、画像砖以及壁画,创作的主要目的是模拟和延续逝者在人间时的幸福生活,使逝者在地下世界得以继续。这些艺术作品不仅是对逝者生前生活的纪念,更寄托了家人对逝者在地下世界幸福生活的美好祝愿。这与秦汉时期“事死如事生”的观念有关,在这些绘画当中,尤以庖厨、厨炊图为代表。

和林格尔东汉墓壁画表现地主庄园中的手工业,中室南耳室西壁《庖厨》中就描绘了古法酿造的场景,两奴仆在长桌上放置容器,桌下摆着红色的盒子,表示正在酿酒或制醋。墓室壁画中呈现的宴饮、乐舞和庖厨场景,被画工描绘成一个个具有室内空间感的画面。墓主居中而坐,宾客环绕其周围,形成了一种尊卑有序的场景。属吏、厨师和舞者各自忙碌,共同营造出一种欢乐的氛围。这种设计不仅是对墓主生前生活的追忆,也反映了古人对逝者灵魂的祈福和缅怀。综合观察中室四壁,可以明显感受到一个相对“公共”的室内空间形态,类似于现代意义上的“会客厅”[3]92。内蒙古和林格尔东汉墓中有关饮食题材的壁画有多幅,在墓室耳室中绘有较多的厨炊图、宴饮图和享用美食的场景,墓壁绘制了几个厨房,并有多个饮食场面,反复出现于多个区域。耳室甬道门内和中室燕居图下方均有相关描绘,但侧室内的规模最为宏大,内容最为丰富。东西两壁布满了画面,奴仆们忙着汲水、酿造、宰羊、烹饪等各个环节;厨房内挂满了鱼、肉、鸡、兔等食材,地面上则摆放着食案、列鼎、钵、瓮,以及盘、碗、勺等炊具。南壁更是延伸到了厨房外,绘制了饲养禽类的禽舍场景。整个壁画生动地展现了东汉时期后厨的繁忙景象和丰富的饮食文化。侧室作为独立的象征性空间,被明确描绘为厨房。与中室宁城图相对照,可以清晰地确定厨房的具体位置,它位于幕府院内,作为一处不可或缺的配套设施存在[3]92。以内蒙古和林格尔东汉墓壁画中《厨炊》和《祥瑞、厨炊》为例分析其中的重彩艺术。

二

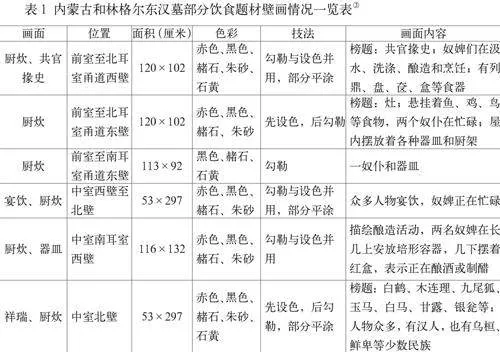

和林格尔墓壁画中厨炊的场景在整个庄园经济图中出现的次数较多。这张《厨炊》运用了最常见的赤色和黑色外,还运用了赭石、朱砂等矿物颜料。在艺术创作的过程中,其核心目标在于揭示事物与其内在本质的和谐统一。这要求艺术家剔除那些由偶然性和外在形态带来的干扰和杂质,从而恢复事物与其真正概念的纯粹联系。艺术家需要摒弃那些与事物本质概念不符的想象元素,通过这一净化过程,艺术才能更准确地展现其理想化的形态。简而言之,艺术追求的是通过精炼和提纯,展现事物最本质、最理想化的面貌[4]。在创作墓室壁画时,画工不可能也无需完全复制实际物象的原始色彩。受限于特定当时的创作环境和条件,他们需要将多样的色彩进行归纳和简化,依据不同形象的特点“随类赋彩”,确保整个画面在色彩运用上既不过于单调,又保持协调的对比,营造出沉稳而大气的视觉效果。

在这张《厨炊》中,厨房有两个奴仆正在忙碌着,肉架上悬挂的是等待烹炊的野物,挂有鱼、鸡、鸟等食物。屋内摆放着各种器皿和厨架等。图中的人物发型、服饰直接用黑色线描勾勒,人物外形和内部结构关系也用线条勾勒,只做一点色彩的处理,未有大面积涂染。吊食物的钩子直接用赭色进行描绘。其中食物采用的就是涂绘勾勒结合的方法,描绘方法以单线和平涂为主,先涂绘出大致形体,再用黑色或重色勾勒细节,这种壁画创作方法在汉代趋于成熟,成为一种风尚,而形成程式化的绘画手法。和林格尔东汉墓壁画显著运用了色彩涂刷的手法来描绘物体形象,而对轮廓的处理则相对简约,不过度修饰,这种技法凸显了一种粗犷而质朴的艺术风格。图中盛放东西的架子就是直接用笔上色,其中的小块细节则是用勾勒填色的方法。色彩的统一化和人物的错落排列让整个画面显得井然有序。在沿用春秋战国以来绘画“尚朱黑”中,汉墓壁画大都尊崇这个传统,带有鲜明的时代性和地方性特征[5]。通过壁画展示的色彩中,可以看出这一时期的画工从单纯依赖原色转变为运用复杂的间色配置,意味着画工在色彩运用上寻求了更为丰富和精细的表达方式。这种转变不仅扩展了色彩的层次和深度,还使作品在视觉效果上更加丰富多样,能够更准确地传达画工的情感和理念(如图1)。

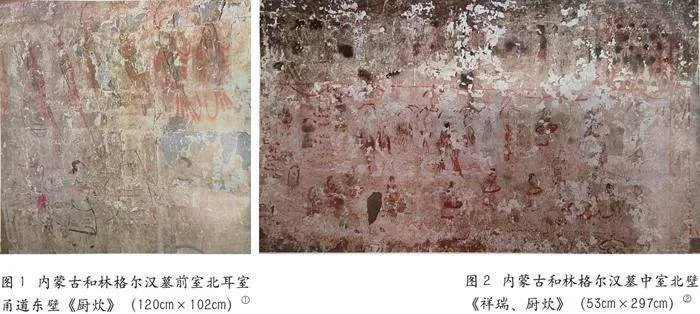

《祥瑞、厨炊》在对人物的描绘方面,较图1更为多彩。重彩绘画在用色上一方面强调大色块的构建和搭配,以形成整体色彩的结构框架;另一方面注重细微的色彩变化和层次,使画面更加丰富和生动。《祥瑞、厨炊》在设色方面主要运用赤色、黑色,体现了汉代用色的规律,即以赤黑二色为主要色彩,辅以间色。该画面描绘了众多人物,他们簇拥在一起,营造出热闹非凡的场景。画面中既有穿着飘逸长袍、裙摆开阔至腰际的汉族人物,也展现了具有独特地域风格的乌桓、鲜卑等少数民族的服饰与发式,呈现出多元文化交融的盛况[2]143。轻与重、繁与简、疏松与紧密、静止的物架与熙熙攘攘的人物活动相互衬托,使得主题更鲜明、更具活力。画工将不同民族的美放置在同一画面当中,生动形象地描绘出了当时人们的生活(如图2)。在和林格尔东汉墓中还有着大量的祥瑞物,着重表现了墓主死后灵魂飞升的虚幻境界。和林格尔壁画中的祥瑞图能够清晰辨认出的有:白鹤、木连理、九尾狐、玉马、白马、甘露、银瓮等。这与东汉时期儒家的经学在思想领域中占据统治地位有关。而同为东汉时期的河南新密打虎亭墓内壁画使用了朱砂、朱膘、石绿、石黄和黑色等矿物质颜料进行绘制,色彩丰富且极具特色。河南新密打虎亭汉墓壁画中的《宴饮百戏图》的画工运用平涂着色的技法,主要运用朱砂、朱膘和黑色。与和林格尔的《祥瑞、厨炊》相比,用黑色更为丰富且大胆,《祥瑞、厨炊》用黑色的时候色彩变化更为丰富,但缺少过渡效果,《宴饮百戏图》在人物服饰上采用了过渡的色彩晕染法,比和林格尔的平涂人物更为立体。

和林格尔东汉墓的墓壁在底部十厘米以上部分布满了壁画。这些壁画绘制在事先抹平并打磨过的石灰壁面上。绘画手法多样,有的先上色后勾勒,有的仅使用单线描绘轮廓,有的直接运用色彩渲染。壁画所用的颜料主要包括朱砂、土红、赭石、石黄、石绿、青、黑等矿物质颜料,这些丰富的色彩为墓壁增添了独特的艺术魅力[1]31。

从壁画能看出画工已熟练地掌握渲染、赋彩的技巧。壁画的整体色彩以赤、黑两色为主导,间以其他色彩点缀。赤、黑两色的颜料在汉代较易获取且数量充足,赤铁矿是赤色的主要来源,广泛分布于北方,易于提取;而黑色则来源于动物骨头和草木焚烧后的灰烬。汉代人深信生死轮回,“死生始将为昼夜”,将生与白昼、死与黑夜相联系。白昼中的太阳用赤色象征生命,而黑夜的昏暗则用黑色代表死亡。因此,黑色和赤色在汉代壁画中大量出现,共同体现了汉代人对于生死观念和死亡艺术的诠释。

和林格尔东汉墓壁画在继承战国时期常用的赤、黑两色基础上,创新性地引入了赭石、褐色、石青、石绿、橙等鲜艳色彩,为画面的色彩搭配和对比增添了重要元素,极大地丰富了画面的视觉效果。这些新色彩的引入,使得壁画在展现物体形象时,可以直接通过色彩的涂刷来表达,形成了一种粗犷而朴实的艺术风格。这一创新不仅体现了汉代艺术家对色彩运用的独到见解,也展现了他们追求画面丰富性和表现力的艺术追求。这种手法与日后出现的没骨之法有异曲同工之妙。在中国早期绘画当中,对物象的逼真再现尚未成为普遍化的主题的时候,妩媚流畅而富于力度的线条仍然具有独立的视觉地位,并构成了特殊的美感[6]。和林格尔东汉墓壁画以其独特的艺术风格引人注目,以纯色线条为主要表现方式,纯粹依赖线条的粗细变化和转折来勾勒物体的外形,不仅凸显了线条本身所蕴含的力量感,更传递出了一种鲜活的生命力和感染力。虽然画面中的形象呈现出平面效果,未过度强调空间比例关系,却巧妙地构建出生动的场景,整体造型简练而富有动感。这种艺术手法体现在勾线和平涂设色的完美结合上。一种方式是画工们运用黑色线条精准地描绘出物体的轮廓,然后在轮廓内部填充相应的色彩。另一种方式是先用色彩大致勾勒出物体的轮廓,再进一步用线条细化外轮廓边缘和内部细节。这种处理方式既展现了画工们对形态的精准把握,又流露出一种质朴而纯真的艺术气质。在用色方面,这些壁画并不拘泥于对真实物体的精准再现,而是大量使用赤、黑等颜色直接在墙面上绘制。色彩以平涂为主,但也巧妙地运用了晕染技法,这种技法的运用不仅展示了中国早期绘画的探索精神,也为后世绘画技法的发展奠定了基础。

三

中国艺术常常将主观的情思寄寓于客观的物象。秦汉时期,人们深信“事死如事生”,通过绘画等艺术形式表达了对生命延续和死后升天的美好愿景。与前代相比,秦汉人的生死观和丧葬观发生了显著转变,他们逐渐由崇尚薄葬转向推崇厚葬,使厚葬之风在这一时期极为盛行[7]。

东汉时期,尽管我国的绘画艺术仍处于发展的初期阶段,与后世相比,在造型技巧和表现方法上略显稚嫩,但民间画工在有限的条件下,仍然展现出了卓越的艺术造诣。他们捕捉到了汉代社会的真实风貌,通过质朴而宏大的形式,传达出深沉而雄浑的艺术气魄,彰显了汉代独特的艺术魅力。墓室壁画体现了对象征性建筑系统的追求,通过简化的建筑空间象征性地展现了人间家园的核心要素和功能。墓内的二维图像强化了这一趋势,为逝者构建了一个超越实际墓葬建筑规模的、幻想的死后家园[8]。正如本文所提到的和林格尔东汉墓,目的是确保逝者在死后世界里也享有和生前相似的幸福生活。

饮食活动为华夏礼仪的生成提供了重要的生活场景,饮食成为我们探求礼仪诸多成因的一项重要起源,祭祀、饮食、宴饮等活动是先民们娱神娱情的首要活动,这样的生活实践也孕育着原始审美观念的产生[9]。内蒙古和林格尔东汉墓壁画中的饮食题材正体现了先民的生活实践活动,展示出秦汉时期独特的审美风格。自古以来,美术作品中不乏与饮食题材相关的内容,这些作品以其独特的艺术形式,生动展现了古代社会的饮食文化和生活场景。例如,临沂五里堡汉画像石《庖厨图》展现了烧烤的场景,而高台魏晋画像砖的《庖厨图》则细致描绘了厨房中的烹饪活动。五代时期南唐画师顾闳中的《韩熙载夜宴图卷》和北宋赵佶及宫廷画家共同创作的《文会图》,更是将大臣、文人的饮食与社交、文化活动紧密结合,展现了当时社会的风貌。这些与饮食相关的美术作品,不仅是艺术家们对现实生活的细腻观察与情感投射,更成为了研究古代社会政治、经济、文化等方面的宝贵资料。艺术家们以图像的形式记录下了那个时代的饮食文化、社会风尚以及人们的审美趣味,成为了中国古代社会的一个缩影(如表1)。

汉墓壁画以独特的色彩运用和丰富的表现力著称。这些壁画以赤、黑两色为主色调,同时辅以赭、黄、白、紫、蓝、绿等多种色彩以及它们调配而成的中间色,使得画面色彩热烈而丰富。汉代人对于颜色的运用不仅源于对自然的观察,更承载了深刻的文化和哲学寓意。据东汉刘熙的《释名·释彩帛》所述:“赤,赫也,太阳之色也;黑,晦也,如晦冥时色也。”汉代人认为,生即白昼,象征太阳的光芒与活力,因此用赤色来代表;而死即黑夜,象征晦暗与沉寂,故用黑色来表现。这种“死生始将为昼夜”的观念,深刻影响了汉墓壁画的色彩选择。此外,汉代人崇尚灵魂不灭的思想观念,赤色和黑色作为生与死的象征,在壁画中得到了充分的体现。和林格尔东汉墓壁画在色彩运用上尤为讲究,使用了包括黑、朱砂、土红、赫石、石黄、石绿等色在内的多种矿物颜料,这些颜料不仅色泽鲜艳,而且能够长久保存,体现了汉代人对生命和死亡的深刻思考与敬畏之情。

在绘画技法上,这些壁画多采用一种先设色后勾勒的方法。先用颜料涂染出画面的基本色调和氛围,再用线条勾勒出具体的形象和细节。这种技法不仅增强了画面的整体感和层次感,也使画面更加生动和逼真。通过对色彩和技法的巧妙运用,汉墓壁画展现出了汉代人对于生命、死亡和宇宙的独特理解和感悟。在壁上先铺设基础色彩,随后再精细地勾勒出各种图案和轮廓。这种技法使得壁画整体色彩饱满、层次丰富。同时,也有部分壁画采用单线描轮廓或直接用色渲染的方式,展现出不同的艺术效果[10]。画工们对色彩的运用展现出了极高的技艺,能够巧妙地处理各种色彩关系,使得画面色彩对比协调且沉稳大气。他们或采用平涂手法,或直接勾勒,甚至进行浓淡渲染,以对比、调和的方法创作出丰富多彩的画面。和林格尔东汉壁画墓中保存着大面积且密集的壁画,尽管岁月的侵蚀使得壁画逐渐模糊,但透过斑驳的墙面,我们依然能够窥见那些依稀可辨的壁画图像。这些壁画不仅仅是艺术的展现,更是生者对死者期许和告慰的象征,它们传递着某种丧葬礼仪和文化的存在,仿佛壁画本身成为了一种辅助传达信息的媒介。

汉墓壁画在中国绘画史上占有举足轻重的地位,为中国早期绘画形制的发展奠定基础。独特的用色、用笔以及构图等艺术表现,对后世绘画产生了深远的影响,成为中国古代绘画艺术宝库中的瑰宝。这些壁画不仅体现了汉代社会的艺术风尚和审美趣味,也为后世艺术家提供了宝贵的创作灵感和借鉴。重彩艺术与其他艺术形式在本质上有所区别,其核心特征在于对重彩颜料的独特运用以及表现手法上的特定需求。它独特的用色形式和表现效果,是其他画种所不能取代的。内蒙古和林格尔东汉墓壁画是我国早期重彩艺术的一大体现,它充分展现了画工卓越的创造力和想象力,形成了一处独具魅力的地下艺术瑰宝。这些壁画不仅凝聚了古代劳动人民的智慧,还以丰富而质朴的绘画形式,吸引着后世艺术工作者的深入探索和发现。无论是从色调构成、色相对比还是纯度对比等角度观察,都充分展现了当时画工们的色彩运用水平和高超技艺,让我们一睹汉朝的真实风貌和审美情趣,弥补了绘画史上的许多空白。

注释:

①图1引自内蒙古自治区博物馆文物工作队.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1978:76.

②图2引自内蒙古自治区博物馆文物工作队.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1978:92.

③表1系作者整理而成,面积数据参见内蒙古自治区博物馆文物工作队.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1978:32-35.

参考文献:

[1]内蒙古自治区博物馆文物工作队.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1978.

[2]崔晓纯.和林格尔汉墓壁画探究[J].美与时代(中),2019(4):142-143.

[3]崔雪冬.图像与空间——和林格尔东汉墓壁画与建筑关系研究[M].沈阳:辽宁美术出版社,2017.

[4]黑格尔.美学:第1卷[M].朱光潜,译.北京:北京大学出版社,2017:247.

[5]牛玖荣,冯蓓蓓.新密打虎亭汉墓壁画的遗存价值[J].美与时代(上),2010(10):39-41.

[6]任鹏.叶朗,主编.中国美学通史:第2卷,汉代卷[M].南京:江苏人民出版社,2014:356.

[7]刘晓路.焱焱炎炎 扬光飞文——秦汉绘画概论[J].南都学坛,2001(1):1-7.

[8]巫鸿.黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬[M].施杰,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2010:38.

[9]张欣.五味境界——先秦饮食审美研究[M].北京:人民出版社,2021:1.

[10]梁胜男.和林格尔汉墓壁画的视觉形象符号研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2013.

作者简介:

林嘉茵,福州大学厦门工艺美术学院美术学硕士研究生。研究方向:绘画创作与理论研究(中国画方向)。

张欣,博士,福州大学厦门工艺美术学院教授、硕士生导师。研究方向:美学理论、艺术学理论。

基金项目:本文系国家社会科学基金一般项目“秦汉饮食审美研究”(21BZX119)阶段性研究成果。