摘" 要:潮汕抽纱是欧洲抽通技艺传入潮汕地区后,与传统潮绣融合的产物,体现了多重的艺术性与文化性。潮汕抽纱是潮汕地区刺绣工艺的代表,因其图案题材地域性鲜明,技艺针法繁复多元,构图对称均衡,配色清逸淡雅,形成了别具一格的艺术特征。潮汕抽纱工艺蕴含着深厚的民俗文化内涵,从其实用功能的基本层面,到寓意吉祥的情感表达,再到潮汕文化的影响下所形成的地域特色,形成了完整的民俗符号建构。

关键词:潮汕抽纱;艺术特征;民俗符号

潮汕是一个和地理相关的行政区域概念,也是潮汕文化影响下的人文地理概念,潮汕文化是岭南文化的重要支脉,其核心分布区在今广东省最东端之潮汕地区,即今之潮州、汕头、揭阳三市[1]。潮汕文化和海洋文化共同孕育了潮汕抽纱这一技艺。潮汕抽纱以“抽通技艺”“清逸淡雅”著称,被誉为“南国名花”[2],在2014年被列入第四批国家级非物质文化遗产项目名录。潮汕抽纱具有鲜明的地域性和民俗意识,融合了潮汕的独特文化和西洋元素,深含丰富的民俗情感。在艺术学与民俗学的双重视角下,笔者通过对潮汕抽纱的实物分析、走访调研潮汕抽纱传承人、查找地方文献等研究方法,对这一艺术形式的特点及其民俗符号内涵进行深入探讨。

一、潮汕抽纱的起源与发展

抽纱源于英文“Drawn-thread Work”一词,简称“Drawn-work”,其工艺包括雕、抽通、编结、补布、拼接等。抽纱传入我国后,经过本土化生产和发展,潮汕地区生产的抽纱制品及抽纱工艺被称为“潮汕抽纱”。抽纱是根据手工艺人设计的图案,将面料需要抽通部分的经线或纬线挑断抽出,然后将剩余的经纬纱用绣线连缀成透空装饰花纹的一种民间手工技艺[3]。因其多用白色的面料和白色或淡浅色的纱线绣制,所以民间俗称“做白纱”。

关于抽纱技艺传入潮汕的起源有多种说法,一是美国浸信会选派来到汕头的娜姑娘和耶琳夫人对抽纱技艺的传入起到积极作用,前者于1877年到汕从事女子教育,后者也于1880年继踵而至[4]。二是1886年,德商鲁麟洋行的德籍领港员之妻,将带来的花边交给汕头市教会学校淑德女子学校的老师,并将这一制作花边的技艺教授给学生,这批学生就是潮汕地区最早学习抽纱花边者[5]。无论哪种说法,均与服务于英国长老会和美国浸信会的女传教士有关。1896年,汕头市基督教浸信会的英国修女从日本带回台布、手帕、花边等样品,将这一技艺与中国传统的夏布相结合生产出“哥罗纱”,也叫“通花”[6]。

19世纪80年代,抽纱技艺传入潮汕地区时就有台布的制作,台布是这一时期潮汕抽纱的主要产品。1980年前后,潮汕抽纱成为潮汕地区出口创汇的重要产品。20世纪初,汕头开始出现专门的抽纱公司——彩成抽纱公司,后续潮州出现第一家抽纱商铺——发合号,此时台布成为潮汕抽纱的主要生产商品,产销量占抽纱产品中的首位。大约在20世纪10年代后,潮汕地区开始生产抽纱手帕,在20世纪30年代成为最大宗的产品,因此以抽纱工艺为生被称为“做手布”,抽纱厂亦被称为“手布厂”。据广东省志·二轻(手)工业志所载,20世纪20年代开始,“国民政府”财政部为鼓励出口,凡抽纱刺绣品免征出口税,潮汕从事抽纱的妇女50万人,年出口值1242万美元。时至20世纪80年代,抽纱制品形成专业化的产业链,实现商品化,产品畅销110多个国家和地区,成为重要产业且从业人数众多。20世纪90年代后,潮汕抽纱产业开始由盛转衰,一是国际消费需求的变化,二是信息时代的消费方式冲击着传统的手工艺行业。现今,潮汕抽纱被列入非物质文化遗产后,开始引起人们的广泛关注,深刻意识到保护和传承潮汕抽纱这一技艺的重要性和迫切性,它也渐渐地以不同形式回归到大众视野。

二、潮汕抽纱的艺术特征

(一)图案题材

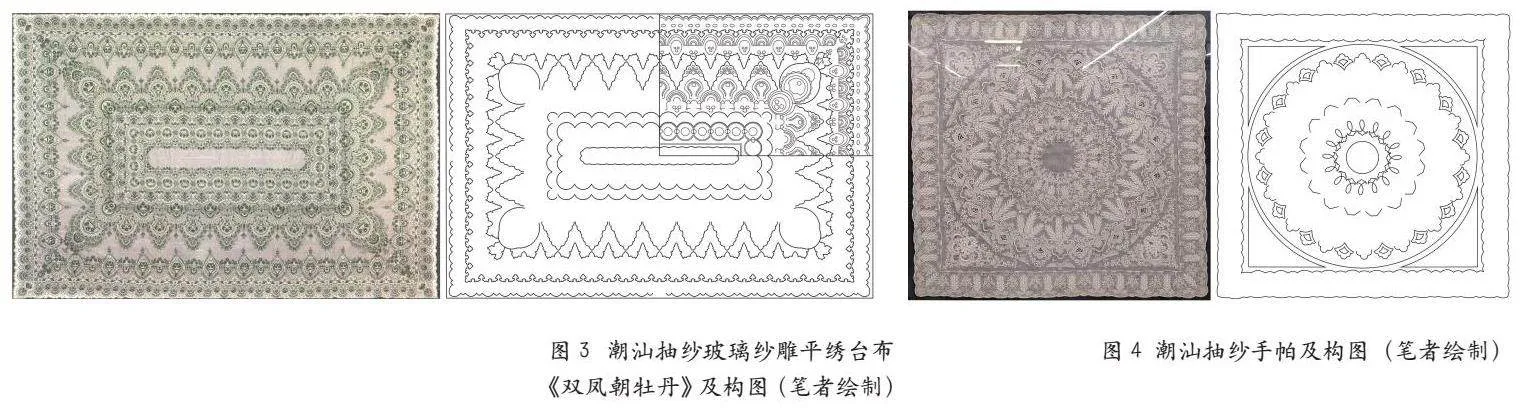

潮汕抽纱制品主要包括家纺日用品、服饰品、室内装饰品等,按商品名称可分为被盖、台布、手巾(手帕)、床被套、枕袋、被袋、钩针制品和小件套装,被称为潮汕抽纱“八大类”。这些产品广泛应用于日常生活的各个领域,其图案题材与用途息息相关,根据题材类别大致可分为人物、动物、植物、几何四类。植物元素是潮汕抽纱最为常见的表现题材,因潮汕抽纱产品起初主要是外销,所以在产品的图案纹饰中,运用了玫瑰、郁金香、百合、蔷薇、草尾、康乃馨等西洋装饰纹样,又因受潮绣及潮汕文化的影响,开始融入富含吉祥寓意的传统纹样,如菊花、牡丹、麦穗、并蒂莲和连理枝等。在动物纹样中,龙、凤是潮汕抽纱最具地域性特色的题材类型,这一题材的代表之作便是《鳞羽图》,是由抽纱艺人陈铁泉设计,潮州抽纱刺绣传承人祝书琴等人制作的,刻画了101条腾龙、268只凤凰,数不尽的奇花异草,各种花窗及抽象造型,汇集在宽183厘米、长274厘米的超薄玻璃纱上,细致华丽,变化万千。潮汕抽纱的图案题材具有多样性,在一件抽纱作品中往往并不是对单一图案的表现,更多的是对多种图案进行融合,植物、动物和抽象图像的融合。尤其复杂且较大的抽纱作品,如“玻璃纱雕平绣台布《双凤朝牡丹》”,作品以凤凰和牡丹为主体图案,表现了凤凰穿梭于牡丹花丛中的美景。潮汕抽纱的图案题材从西洋装饰图案到中式传统纹饰,既是文化的交融,也是潮汕抽纱题材本土化发展的例证,表现出潮汕文化的兼容并蓄的特征,极大地丰富了潮汕抽纱的艺术形式,为其多样化发展奠定了基础。

(二)色彩搭配

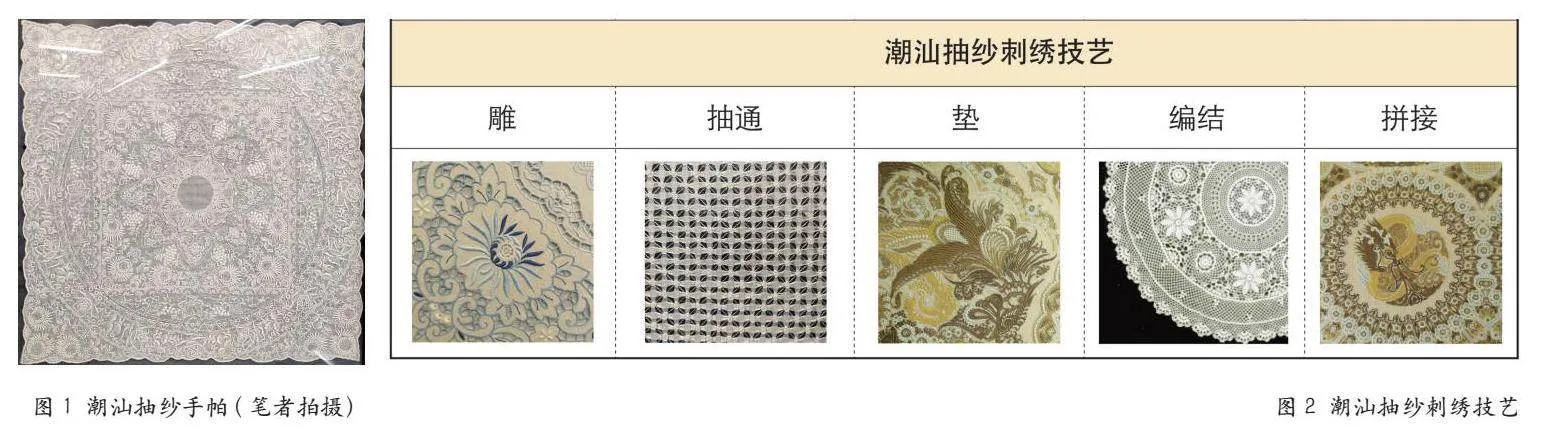

抽纱工艺在西方被称为“whitework embroidery”,即“白纱刺绣”,多用白纱线在白纱布上做十字绣、蕾花等技艺,抽纱制品的色彩体现西方人“尚白”的色彩观,这也造就了抽纱的基本色调——白色。《汕头市志》对西方抽纱图案风格的传入作过阐述:19世纪末,制作抽纱制品的图案花稿多由教会提供,或是取自国外的图书报刊,进行图案仿样制作,此时的图案样式较为简单。起初由于潮汕的抽纱制品以出口西方国家为主,多采用白底布和白纱线制作抽纱产品(如图1),且由于抽纱的制作涉及“抽通”技艺,布料除了对色彩有所要求外,一般会选择经纬纱向清晰且较疏的平纹布料,如夏布(苎麻布)、棉布、玻璃纱等,因此潮汕抽纱制品往往呈现通透轻盈、清逸淡雅的视觉效果。潮汕抽纱在潮绣的影响下逐渐突破原有的全白色彩,开始少量融入潮绣常用的金、红、蓝、绿等颜色[7]。在配色上多使用同类色和邻近色,但潮汕抽纱产品依然以白色或浅色为画面主调,既未改变整体清逸淡雅的视觉效果,又丰富了抽纱制品的色彩。潮汕抽纱既保留了西式抽纱的色彩特征,也融合了传统潮绣的色彩;并将二者进行融合,形成具有潮汕地域审美特征的艺术风格。

(三)技艺针法

据《汕头市志》所载,潮汕抽纱的工种和针法超过240种,常用的刺绣针法技艺多达108种。抽纱的针法技艺繁多,包括抽通、雕、编结、补布、拼接、绣、垫等,通常是综合运用多种技艺的针法。抽通是潮汕抽纱的核心技艺,根据不同的图案,抽取面料上一定数量的经纱或纬纱,再用针线绕成或绣制花纹,以花窗、挽窗、对丝等最具特色。雕,将图案轮廓用扣针针法绣出,用剪刀把轮廓内的布剪掉,然后施以扣锁、抽丝、插花等针法,以素色为主,效果淡雅。垫是潮绣的传统技艺,潮汕抽纱也融合了这一技艺,制作方法与潮绣相似,绣前用棉线根据图案的造型进行垫底,与潮绣高浮雕效果不同的是,潮汕抽纱通常为薄垫,呈现浅浮雕的效果。补贴分补布和拼贴,补布与贴布绣有些类似,即将不同材质或不同造型的布料用针线进行缝合。拼接是一种综合性的技艺,是将抽通、刺绣、编织、补布后的布料进行拼接。编结中以花边、通花最具特色,根据图案的造型用针或梭子等工具在底布上进行制作(如图2)。

(四)构图原则

自20世纪以来,潮汕抽纱的图稿多由擅长潮绣的艺人绘制,因此,潮汕抽纱也继承了潮绣的图案繁密、构图均衡、繁而不乱的艺术特色。在制作图案繁复的潮汕抽纱作品时,重复图案、适合式构图、对称式布局等特点尤为显著。如潮汕抽纱玻璃纱雕平绣台布《双凤朝牡丹》(如图3),规格为宽183厘米,长274厘米,由高级工艺美术师黄汉通设计,10余位技艺精湛的抽纱女工耗时五个多月完成。画面构图共分为八个层次,运用曲线条构成形态各异的弧形,抽通“花窗”超千个,台布共绣制604只飞凤,352朵牡丹以及不计其数的葡萄、草纹和花卉图案。凤纹与牡丹纹共同组合成适合纹样,且重复排列在画面中,台布整体呈对称的构图形式,画面热闹丰富且和谐统一。潮汕抽纱手帕(如图4)的构图法则与台布较为相似,除重复使用麦穗图案和适合式构图方式外,画面整体呈中心对称形式。重复使用相同图案、适合式构图和对称式布局的目的在于加强画面图案的统一感,使图案主次分明,具有韵律感。

三、潮汕抽纱的民俗符号语义

潮汕抽纱是潮汕地区刺绣门类的代表,在百年的发展历史中,文化内涵不断丰富和变化,衍生出大量的民俗符号语义。民俗符号是民俗文化的表现载体,任何民俗符号都是由一个或多个民俗表现体和它们所表现出来的具体的民俗对象和抽象的民俗含义或概念结合而成[8]。潮汕抽纱的民俗符号语义在功用性、情感化、地域性三个方面表现最为突出。

(一)功用性民俗符号

功用性即实际用途。实用民俗是指民间百姓在生产生活实践中对器物或者手工技艺等实用功能性的需求和派生物[9]。潮汕抽纱选料多为优质亚麻布、加纱布、法丝布、竹丝布、玻璃纱等,这些材料不仅质地优良,且具有良好的透气性和耐用性,用于制作日常生活用品如台布、手帕、枕袋、被套等。抽纱作为一种舶来品,潮汕地区是生产加工地,出口创汇是初期潮汕抽纱功用性的具体表现。潮汕抽纱的功用性民俗符号还体现在其社会文化功能上,其产品常被用于潮汕地区的婚礼、节庆等场合,作为装饰和礼品。例如,在新婚夫妇的房间里,常常可以看到抽纱作品作为床挂、窗帘等,这些作品不仅美化了居住环境,还包含着对新人的祝福和对美好生活的期望。潮绣技艺的融入、潮汕文化的影响和潮汕民众的需求就形成了潮汕抽纱在功用性层面的特色,它不仅是一种传统的手工艺品,更是一种具有时代特色和民俗内涵的文化符号。对潮汕抽纱的传承和发展,体现了民间百姓对于传统文化的尊重和继承,也反映了潮汕民众在生产生活实践中对于实用性的不断追求和创新。

(二)象征性民俗符号

潮汕抽纱的图案丰富多元,富含象征性的民俗符号,具有丰富的内涵和独特的艺术魅力,是潮汕地区民间文化的重要载体。这些象征性符号既是潮汕民众对自然、社会和文化的认知与表达,也是人们对传统伦理观念和美好愿望的传承与发扬。在潮汕抽纱图案中,手艺人巧妙地运用各种自然植物象征美好愿景,如用牡丹代表富贵,“并蒂莲”与“连理枝”表示爱情,菊花表达高洁情怀,麦穗象征丰收等,这些图案不仅展示了潮汕人民对自然美的热爱和尊重,还寓意着他们对美好生活的向往。由于外销的原因,潮汕抽纱使用了大量西洋装饰纹样,但这些纹样早已具有本土化的民俗特色和象征含义。在潮汕抽纱象征性的表达中,龙凤图案是最具代表性的元素,龙凤呈祥代表吉祥如意,传达了潮汕民众对家庭和谐以及社会稳定的期盼。此外,潮汕抽纱的图案造型设计也颇具涵义,草尾图案充满浪漫,自由图案散漫而自然,严肃的角形图案,集锦图案则显现出它的华丽与高雅,而圆形图案则象征着美满与幸福。

(三)地域性民俗符号

在古代,潮汕地区是“海上丝绸之路”的重要驿站,潮州的瓷器、刺绣品等远销海外。潮汕人民始终保持善于经营、勤劳致富的特征,将擅长的手工艺产业与海洋贸易相结合,造就了求同存异、开放包容的局面。

潮学研究学者黄挺教授认为:“民间文化产生于乡土社会,以民俗形式存在,由于地理环境和历史条件的共同作用,不同地区的民间文化,往往展现了独特的地域性。”[10]潮汕抽纱的发展与其独特的地域文化有关,体现在材质选择和技艺表现。揭阳夏布或新会苎布是潮汕地区早期用来制作台布和垫布等产品的布料,主要产地是揭阳。20世纪20年代至40年代,潮汕抽纱销售已有很大的规模,使用的原材料也有很大的突破,发展到大量使用加纱、麻、棉、竹丝、法丝、玻璃纱等布料,多类艺术用纱、线也从早期使用常规土制棉纱发展到采用英国、日本、瑞士等国家的高级绣线[11]。潮汕抽纱技艺的传承与潮绣技艺的传承方式基本相同,主要依靠家族制和师徒制,这种传承方式使潮汕抽纱工艺在潮汕地区流传不息,并逐渐形成富有地方特色的技艺流派。潮汕抽纱作为潮汕地区的传统工艺文化,其地域性民俗符号的表现不仅体现了潮汕人民的智慧与创造力,更是潮汕地区独特民俗文化的集中展示。

四、结语

抽纱技艺从西方传入我国已有百年历史,在潮汕文化和潮绣的影响下,潮汕抽纱已然成为潮汕地区代表性非物质文化遗产,集中体现了潮汕民众的审美品味与艺术追求,是中华民族刺绣艺术及民间工艺美术的重要组成部分。从艺术设计的角度看,潮汕抽纱图案题材兼容并蓄,色彩搭配清逸淡雅、技艺繁复、针法多样,构图均衡、繁而不乱,始终践行着中国美用一体的造物原则。从民俗符号语义角度看,功用性、情感化、地域性等民俗符号特征鲜明,生动诠释着潮汕民众风俗习惯、审美文化及内心深处对美好生活的深情祝愿。随着国家大力提倡传承和弘扬优秀非物质文化遗产,为潮汕抽纱进一步发挥其潜在的艺术人文价值提供了新的契机。

参考文献:

[1]黄炎藩.潮绣[M].广州:岭南美术出版社,2014:3.

[2]杨坚平.潮绣抽纱[M].广州:广东人民出版社,2005:99.

[3]杜延.潮汕抽纱艺术特色认知与传承发展[J].丝绸,2017(5):62-68.

[4]蔡香玉.近代潮汕教会与抽纱业的兴起[J].宗教学研究,2015(4):225-237.

[5]广东省汕头市地方志编纂委员会,编.汕头市志(第二册)[M].北京:新华出版社,2001:348.

[6]叶春生,林伦伦.潮汕民俗大典[M].广州:广东人民出版社,2010:413.

[7]柯宇丹.潮汕抽纱与潮绣辨析及传承[J].丝绸,2015(10):51-55.

[8]姚婷.潮汕桃粿印的民俗符号特征探究[J].装饰,2018(1):90-92.

[9]金晨怡.仙居童装中的挑花刺绣艺术特征及民俗符号解析[J].装饰,2019(4):116-119.

[10]黄挺.潮商文化[M].北京:华文出版社,2008:39.

[11]潮汕抽纱技艺[J].潮商,2017(4):67-72.

作者简介:邱俞皓,广州城市理工学院助教。研究方向:染织服装艺术设计方法及理论研究。