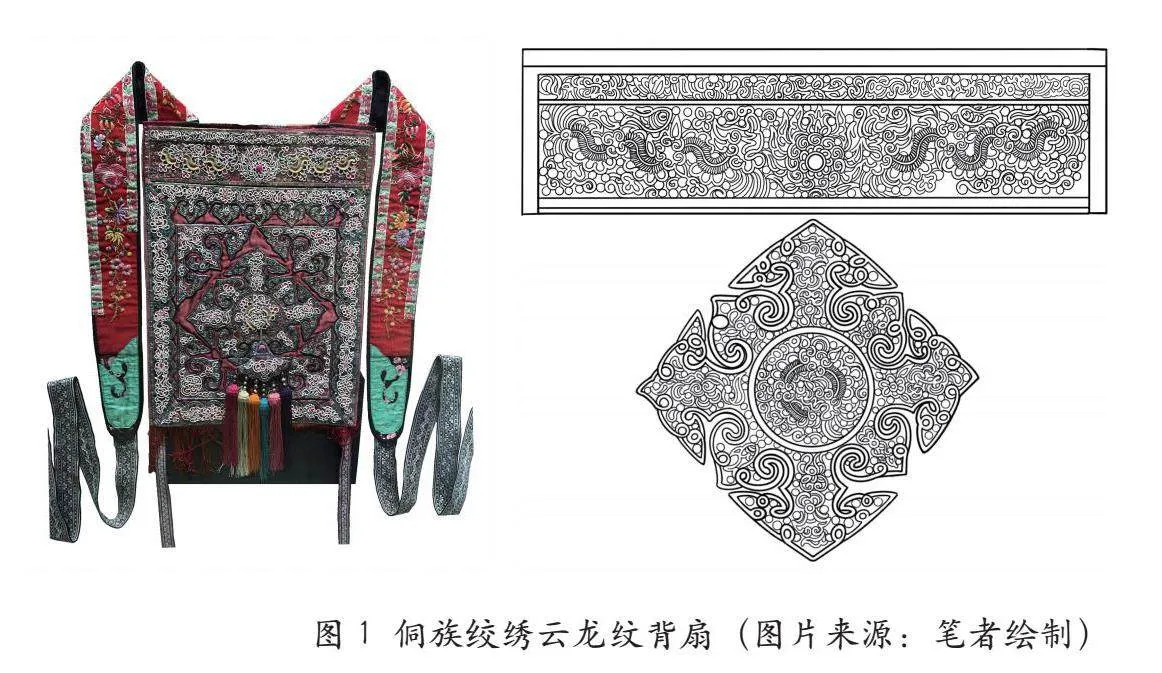

摘" 要:湘西侗族傩戏面具是傩戏表演中的特殊意象符号,蕴含着深厚的民族精神。侗族人民通过面具的现实物象,将审美、信仰、风俗等内容融入其中,体现着侗族人民对生命的感悟,以及对美好生活的向往。面具的符号、结构、色彩蕴含着侗族文化的历史背景、发展变迁及文化生态等信息,剖析侗族傩戏面具的民族文化内涵,有助于对侗族傩戏面具的形成过程、结构关系和信仰文化力成因的深入研究。

关键词:傩戏面具;湘西侗族;文化表征

基金项目:本文系湖南省教育厅科学研究项目“湘西侗族傩戏面具图像整理与应用研究”(22C0569)研究成果。

天井寨地处湖南省新晃侗族自治县贡溪镇四路村,位于湖南省最西部,文化上的地理坐标位于南岭走廊中段。本文田野点的天井寨是国家级非物质文化遗产“咚咚推”的发源地,在天井寨侗族漫长的文化发展中,天井寨逐渐形成了以巫傩信仰为主的一系列祭祀活动。在巫傩祭活动中,每家每户都会祭祖先、酬神灵,村寨也会举行大型的傩戏、傩仪、傩祭等祭祀活动。在众多祭祀活动中,侗族傩戏“咚咚推”尤为引人注目,傩戏“咚咚推”蕴含着极为丰富的民俗文化价值和精神价值,所映射的巫傩信仰对侗族人民具有不可估量的精神凝聚力。2023年年中,本调查组深入新晃天井寨进行田野调查,运用参与观察、人物访谈和图文采集等调查方式,通过大量的调研,尝试探讨侗族傩戏面具产生的历史背景、发展变迁及文化生态等内容,以此剖析侗族傩戏面具的重塑状况,对侗族傩戏面具的形成过程、结构关系和信仰文化力成因展开分析,以期为相关政府机构、民间组织提供有益的参考与借鉴。

一、研究缘起

新晃侗族自治县位于湖南省西部,东临芷江侗族自治县,西、南、北三面与贵州接壤,分为北侗地区和南侗地区。新晃县位于北侗,受汉族文化影响较大,融合多元文化为一体,形成了独具特色的民族特性。

侗族傩戏面具是在傩戏表演中具有特殊意象的符号,蕴含着深厚的民族精神。侗族人民通过面具的现实物象,将审美、信仰、风俗等内容融入其中,体现着侗族人民对生命的感悟以及对美好生活的向往。因此,侗族傩戏面具承载着重要的艺术价值和民族文化价值,是一种幻想和造型相融合的民族艺术。本文立足于侗族傩戏,从戏剧文化民族学视角对侗族傩戏面具文化展开深入研究,以期借助侗族傩戏面具之形窥见侗族傩戏文化的根源,以此加强侗族傩戏面具在当下社会群体的关注度,进一步推进侗族傩戏文化的保护与发展。据实地调研发现,湘西侗族傩戏面具保存不完整,原始面具资料也存在一定的缺失,大部分傩戏面具为现代制作的产物。追根溯源,太平天国运动的“斩邪留正”、辛亥革命时期提出的“革故鼎新”、民国初期提倡的“破除迷信”以及新中国成立初期“文革”运动对湘西侗族傩戏均造成了严重的打击,使侗族傩戏古旧面具现存量少之又少,大部分都为现代制作品。侗族傩戏面具手工制作技艺人年岁已高,存在后续无人传承、技艺断层的现象。侗族傩戏面具保护与传承的困境,更加凸显出侗族傩戏面具文化解读与保护的紧迫性。

二、文化解读

(一)原始农耕信仰的浸润

侗族傩戏面具对神灵的构建传递了侗族独特的民族文化,主要体现在淳朴的自然崇拜。侗族先祖在长期的生活生产中,掌握了一定的自然规律,但大自然并不遵循人的意志,常常变幻莫测,无法掌控。侗族先民认为,大自然赋予了生命,世界万物皆由自然赋予,自然拥有神灵的力量,因此他们的内心对自然充满特殊的情感,进而催生了对自然的崇拜。湘西侗族居住地地处群山半腰处,年降雨量不足,特别是插秧季节的雨水灌溉经常处于无雨或少雨的状态,自然气候直接影响当地水稻的收成。因此,傩戏“咚咚推”祈雨仪式成为了侗族百姓习以为常的事。每每农耕生产中,侗族先民在从事劳动生产时,除了辛勤劳作,还需卜卦、祈祷风调雨顺,保障四季平安。这就形成了早期湘西侗族傩戏“咚咚推”的雏形,发展至今的侗族傩戏亦是侗族先民神灵信仰的延续,是侗族先民原始农耕文化的现代表现。

据调查所知,天井寨侗族傩戏“咚咚推”现存面具36具:“三国人物12具;神鬼面具8具;动物面具3具;其他人物13具。”[1]36具傩戏面具造型各有特色,形态各异。傩戏面具根据神灵角色进行分类,可分为正神面具、凶神面具和世俗面具。正神面具五官端正、慈眉善目,其形制写实世俗化;凶神面具面目狰狞、獠牙兽角,奇异夸张,其形制多为人与兽结合;世俗面具多为写实化的人脸形态,加以官帽、发饰等造型元素。侗族傩戏面具造型人格化特征明显,因角色身份的差异都在细节上进行相应的夸张处理,以此通过现实主义的艺术手法彰显角色的人物特性,面具上不同的刻画与细节的处理反映出多层次的民族文化结构,具有极强的主观性和创造性。从造型上看,36具面具整体特征上有一定的共性,大多为圆形或方形脸型,双耳垂长过嘴,目大而有神,眼尾上扬,阔嘴大鼻,基本为左右对称的脸部结构。面具的尺寸大于正常脸型,雕刻工艺凹凸有致。在纹样的处理上,多用几何纹样、植物纹样、动物纹样和其他纹样进行角色身份的强调。几何纹样有剑纹、云纹、火焰纹、太阳纹等;植物纹样有梅花、荷花、牡丹等纹样;动物纹有龙纹、蛇纹、鱼纹等;其他纹样有文字、三眼、骷髅、獠牙等。通过纹样能够加强面具的装饰性和寓意性。例如,荷花纹样寓意平安吉祥[2],水纹样寓意财富,祥云纹样寓意富贵。傩戏面具的形制古朴敦厚、寓意深远,是典型的人与兽形制的融合,延续了侗族先民的图腾崇拜。例如,侗族傩戏中的“开山莽将”面具发冠分上下两层,其中下层为连续的三角形纹样,形如连绵不绝的山峦,三角形纹样折射出自然的观念,表达对自然的敬畏之心。这些物质化形态的体现,为侗族傩戏面具增添了多元农耕文化色彩,也丰富了傩舞面具的文化内涵。

(二)侗汉思想交融

新晃侗族自治县位于湖南西部地区,与汉族相邻而居。在历史的进程中,侗族深受汉族文化的影响,对汉族儒家文化所提倡的仁爱、正义、诚信、民本、大同等思想心怀仰慕,其行为准则多与儒家思想相符合。从傩戏渊源来说,傩戏源于中原文化,中原文化对侗族傩面具的渗透是不可忽略的。明清时期实施了“改土归流”制度,汉族的文化、经济、技艺、商贸对侗族地区的发展建设起到了极大的促进作用,侗族在与汉族通婚、通商过程中,汉族文化也在侗族生活区域得到广泛传播,使侗族文化呈现多元化的发展特征,因而,侗族傩文化也在文化交融中不断互嵌与发展。例如,在侗族傩戏剧目中有侗族传统的《盘古会》《背盘古喊冤》,也有汉族的傩戏剧目《古城会》《关公教子》①。傩戏中的《桃园三结义》倡导儒家思想的“义”,《过五关》歌颂的是“英勇”,在傩戏戏文里更多表达的是对神灵的崇拜与虔诚,对英雄的敬仰与尊重,所表达的情感自然淳朴。

侗族傩戏神灵中也存在着代表汉族文化的神灵,诸如“灶神”“关公”等。神灵面具的刻画凸显立体的脸部特征,五官轮廓分明,凸眼大鼻头,嘴大而饱满,其雕刻工艺与汉族技艺有异曲同工之处。从傩面具典型纹样来看,面具发冠部分大量采用祥云纹样,祥云在汉族文化中有着吉祥、高升的美好寓意,在周晚期,楚地祥云纹样逐渐形成主流的装饰风格,其纹样体现在侗族傩面具上,从细节即可以看到楚文化的遗存。侗族对汉族文化的兼容并蓄还体现在对共同的神灵敬畏上,“雷神”“土地公”“关云长”都是侗族、汉族共同祭祀的神灵,“雷神”“土地公”为管理自然现象的神,保佑百姓风调雨顺;“关云长”是世俗神灵,亦是民间守护神,驱逐邪恶和灾祸,保护百姓家宅平安。侗族和汉族都是传统的农耕民族,长期的共处共存的文化空间,缔造了相同的文化特征,形成了民族间一定类同的文化形貌,体现在了侗族傩戏面具中。

在汉族文化体系中,盘古是创世之神,这与侗族民间文化里的盘古形象大体相似,都是天地万物的开辟者,是人类共同的始祖。在汉族、侗族文化中关于盘古的故事、戏曲流传较广。再者,“三国”的典故源于汉族文化,在侗族傩戏“咚咚推”中也存在关于三国的傩戏。例如,《关公捉貂蝉》《桃园结义》《天府掳瘟,华佗救民》《云长养伤》等,至今流传的侗族傩戏“咚咚推”的戏目中,还保留着7处较为完整的三国傩戏,这些史料在一定程度上说明了在历史的长河里,侗族与汉族文化有着交融共通的关系。

(三)侗族“人神合一”的精神理念

一切人类的文化现象和精神活动:如语言、神话、艺术和科学,都是在运用符号的方式来表达人类的种种经验[4]。侗族傩戏面具是侗族意识形态的符号体现,从民族内涵反映出侗族的生活生产理念。侗族具有很强的家族观念,他们将飞山公杨再思和盘古奉为傩神,把侗族始祖姜良尊为傩公,姜妹尊为傩母,对“傩公”“傩母”等傩神的祭拜与敬仰都是对自然崇拜的文化传递。

侗族属于传统型的农耕民族,“靠天吃饭”的生存状态使侗族对神存有必然的敬畏之心,同时,又祈盼着神对自己的眷顾,试图通过仪式与神灵进行对话。这些思想直接外化表现在侗族傩戏面具中,构建出一种戴上面具是神,摘下面具为凡人的“人神合一”的精神理念。侗族的傩神由先祖神灵、宗教神灵和世俗神灵组成,这种人神共建的现象,是在特殊的原始生存环境下,由侗族的自然崇拜和自然融合而形成的。表现出一种“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶”(《易·干文言》)的文化心理[5]。初始,侗族先民在开疆拓土的同时,面对极为恶劣的自然环境,对不可对抗的自然、神灵心存依仗,因此衍生出傩仪、傩祭等祭祀行为,傩面具所指示的神灵也形成泛化的现象。一方面,侗族对不同层次的神灵有着极为崇敬的敬畏之心,祈求他们对自我生存的庇护;另一方面,侗族又希望拥有对抗自然、改造自然的自我力量。他们将傩面具人格化,希望以此同化自然的力量,逐渐产生出大量的神灵角色,先祖神灵、宗教神灵和世俗神灵的出现形成了“人神共列”的现象。在侗族自然崇拜的傩仪、傩祭、傩戏中,他们对神灵既心怀恐惧,又心存敬畏,表演者戴上傩面具,通过仪式中的行为、唱词和音乐的表达完成神灵与世俗的对话,强调人与神的互动,以此借助神的旨意传达指令、赋予力量、驱逐邪祟,同时也进行道德伦理的宣讲。侗族傩戏的表演不仅具有祈福驱邪的功能,还能参与到侗族人民的生产生活中,起到世俗教化的功能,成为侗族人民生活生产的日常指南。傩戏的戏文、唱词涉及广泛、内容丰富,由于侗族有语言无文字,只能通过口口相传的傩戏将侗族自身的文化传承下来,傩戏面具逐渐成为世俗与神灵之间的桥梁,成为侗族“人神合一”独特的精神意识表达。

“当人们日益摆脱温饱等生存危机的时候,以歌功颂德为外在表象的祖先英雄祭祀也就出现了,甚至有的可以取代率先兴盛的农耕祭祀,但其根基却仍在那不可磨灭的农耕文明。”[6]侗族和其他民族一样有着极强的家族观念,北侗族人民将侗族始祖姜良、姜妹遵奉为傩公和傩母,将盘古和飞山公杨再思遵奉为傩神,傩公傩母、飞山公杨再思、盘古的庙宇常年香火不断,供奉虔诚,在“咚咚推”的祭祀仪式和傩戏剧目中多为关于他们的颂唱。共同的信仰和祭祀活动增强了侗族百姓之间的家族凝聚力。

三、结语

湘西侗族傩戏“咚咚推”是侗族人民独有的一种戏剧,最初为侗族人民集体祈福驱灾辟邪的傩祭仪式,现发展成为侗族世代相传的戏剧形态,傩戏面具作为侗族“咚咚推”的表演道具承载着侗族文化,拥有独特的民族文化价值。我们可以从面具的物质层面,窥见侗族文化的本源及其民族文化属性,侗族傩戏面具是信仰文化、民族文化融合的产物,它体现了民族审美的逻辑,诠释了侗族“人神合一”的情怀,是侗族历史长河的文化观照。面具的存在赋予了傩戏生动的内涵,呈现出侗族傩戏多元文化的功能,具有较高的艺术价值和社会属性。随着科技的高速发展,具有传统特色的侗族傩戏面具的传承面临着严峻的考验,保护性研究可促进侗族傩戏面具未来的生存与发展。

注释:

①其余剧目包括传统祭祀性剧目2出:《跳土地》《跳小鬼》;民间故事剧10出:《盘古会》《癞子偷牛》《土宝走亲》《杨皮借锉子》《驱虎》《老汉推车》《背盘古喊冤》《刘高斩瓜精》《锣鼓不响》《菩萨反局》。

参考文献:

[1]杨世英.侗族傩戏现状令人忧[N].中国文化报,2011-04-26(6).

[2]黄小明,胡晶莹.舞祭:广西民间祭祀舞蹈文化田野考察与研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2012:175.

[3]朗格.情感与形式[M].刘大基,等译.北京:中国社会科学出版社,1986:533.

[4]余达喜.傩:一种泛文化现象[C]//“卧龙人生”文化讲演录(第一辑).南昌:江西人民出版社,2011:214.

[5]刘雨亭.从农耕信仰到祖先崇拜——《诗经》周人祭歌中文化流变的探源性阐释[J].齐鲁学刊,1999(2):16-22.

作者简介:葛慧,硕士,湘南学院副教授。研究方向:非遗文化研究。