摘" 要:本文深入探讨了汉代画像石墓篆书题刻的艺术特色。首先概述了汉代篆书的发展背景,包括对秦朝篆书的继承、隶化过程以及装饰化趋势。通过对汉画像石墓篆书题刻的分类研究,揭示了其在隶化过程中融合其他书体元素,形成独特的汉代篆书风格。文章将篆书题刻分为小篆类、缪篆类和杂体篆类,并分析了刻工在篆书题刻中的装饰性作用,指出不同风格对整体艺术效果的影响。汉代篆书在继承传统的基础上,通过隶化与装饰化的创新,展现了书法艺术的多样性与复杂性。研究为理解汉代篆书书法艺术的多样性和复杂性提供了新的视角。

关键词:汉画像石;题刻;篆书

基金项目:本文系2023年河南省哲学社会科学规划项目(2023CYS050)研究成果。

汉代社会“崇儒尚鬼”,人们深恐亡者“魂孤无依”,因此,西汉中后期,厚葬之风蔚然成风,不仅流行于上层社会,也渗透至民间各个阶层。在这一背景下,人们深信壁画及画像能庇佑亡者,助其魂灵速归,故而在墓室中广泛运用壁画装饰,形成了独具魅力的汉代墓葬艺术。汉画像石作为这一艺术的杰出代表,其丰富的图像内容不仅为我们研究汉代社会风俗、意识形态、历史史实以及文化艺术提供了珍贵的实物资料,更在书法艺术领域占据重要地位。画像石墓中的刻石文字,作为汉画像石墓不可或缺的艺术元素,其书法艺术水准高超,表现形式独特,是汉代书法艺术的重要组成部分。然而,多年来,这些石刻文字往往被作为画像石内容研究的辅助材料,鲜有人从书法艺术本体的角度对其进行深入探讨。本文旨在以汉画像石墓中的篆书刻石为研究对象,在汉代复杂多变的文字环境中,从书法艺术本体的视角出发,对汉画像石墓中的篆书题刻进行细致的分类与分析,进而揭示其书体融合的情况以及所凸显的装饰特性。通过对这些篆书题刻的深入研究,我们不仅能够更好地理解汉代书法艺术的发展脉络,还能进一步探索其在汉代社会文化中的意义与价值。

一、汉代篆书概况

秦汉之际,书体经历了显著的变革。根据书体演变的脉络和现有的历史材料,汉代篆书的发展走向可以大致归纳为三类。首先,是对秦朝篆书的直接继承,保持了小篆的基本特征和风貌;其次,是在隶书演变的过程中,篆书也经历了一定程度的隶化,尽管这种隶化并不完全遵循隶书的典型演变路径;最后,篆书逐渐脱离了其实用性,转而向装饰化、艺术化的方向发展,形成了独具特色的汉代篆书艺术。

(一)秦朝篆书的延续

秦始皇统一六国后,为了消除各地的文字差异,他下令实行文字统一。丞相李斯等人对当时流行的篆书进行了规范化改造,创造出了庄严规整的小篆。在现存的《泰山刻石》和《琅琊台刻石》的原拓残本中,我们能够领略到这种静谧端庄、笔画圆匀、结构对称的秦篆艺术魅力[1]。 尽管秦始皇统一了文字,但在实际的社会应用中,秦朝并未完全摒弃其他书体。相反,为了满足不同场合和需求的需要,秦朝保留了多种书体。据许慎在《说文解字叙》中的记载,汉初人们所见到的秦朝书体共有八种,涵盖了从古朴的大篆到实用的隶书等多种书体[2]。这些书体在汉朝时期依然得到了保留和应用。这一点在《说文解字叙》后文引述的《尉律》中得到了佐证。根据《尉律》的规定,学僮十七岁以上需要背诵九千字的籀书,并且还需用八种书体进行测试,方能成为官吏。这不仅体现了汉朝对书体书写与使用的重视,也说明了秦朝多种书体在汉朝的延续。

在汉朝得到延续的多种篆体中,小篆仍占主导。但随着时间的推移,其书写风格与秦小篆相比已经有所变化。例如,西汉早期的石刻《群臣上醻刻石》与《鲁北陛石题字》展现了较为纯正的小篆字法,但与秦小篆相比,笔画曲线更为简练,形体略短。这反映了汉代书法家在继承秦小篆的基础上,进行了创新和发展。随着西汉昭、宣时期的到来,新书体逐渐成熟,官府往来公函多采用新体书写。然而,在一些铜器铭文上,如《阳信家钟铭》《文帝九年句鑃》《成山宫渠斗铭》等,我们依然能够见到字法上比较纯正的小篆。这显示了秦小篆在汉代依然具有一定的地位和影响力。

(二)隶化的篆书

篆书的隶化过程可以分为两个阶段。首先,是书体从篆书向隶书演变时形成的过渡阶段,这一阶段的书体既保留了篆书的特点,又融入了隶书的元素,形成了独特的书体样貌。这种书体通常被称作“古隶”,它存在于字体自然演变的序列中,具有明显的时间性特征。其次,是隶变结束后,隶书的书写习惯和风格对篆书产生深远影响。在这个阶段,书写者在创作篆书时,可能会不自觉地引入隶书的笔法和结构,使篆书作品呈现出隶书的特征。这种影响有两种表现形式:一种是无意识的模仿,即在书写篆书时,不自觉地受到隶书笔势和结构的影响,使得篆书作品在笔画平直、篆体扁化或杂以隶笔等方面表现出隶书的特征;另一种是有意识的融合,即书写者有意识地将篆书和隶书的特征结合在一起,创造出既有古意又富有装饰美的书体。

以王莽摄政期间为例,他主张复古秦篆[3],但如《新莽嘉量》这样的作品,虽然垂脚长舒、字形修长、篆法纯正,却明显受到了隶书的影响。与秦小篆相比,《新莽嘉量》的字形更加工整方正,笔画方折多为直线,这既体现了对秦篆的复古追求,也展示了隶书风格对篆书书写的影响。这种有意识的融合,在书体的书写和使用中开辟了汉篆的装饰化路向,使篆书在保持传统魅力的同时,也展现出了新的艺术风貌。

(三)装饰化篆书

汉字,作为以象形字为主的文字系统,本身就蕴含了浓厚的图画性质。这种性质在殷商时期得到了显著的体现,当时的人们对鬼神持有敬畏之心,因此青铜器上的题铭常采用图形文字,以象征特定的文化内涵。到了西周,随着礼乐制度的兴起,祭祀时铸造的器物上的铭文不仅具有宗教意义,还发挥了教化民众功能。通过器物的形状、纹饰与铭文的结合,达到了感化人心的目的。春秋战国时期,汉字进一步融入了器物的整体装饰中,特别是在装饰器物方面,鸟虫篆等特殊的字体形式成为这一时期的独特风格,如中山王鼎和越王勾践剑等器物上的铭文就是这一时期的典型代表。

进入汉代,汉字在装饰领域的应用达到了一个新的高度。在延续前朝文字制度的同时,篆书依然保持着其抽象图画性质和装饰特性。与此同时,随着儒家思想体系的深入发展和谶纬之风的盛行,人们开始更加积极地使用文字来装饰各种器物与建筑。当篆书逐渐退出实用领域后,它更多地被应用于器物、石刻等载体上,发挥其独特的装饰功能。无论是瓦当、砖文还是铜器,都常常可以看到篆书作为装饰元素的存在。

在装饰化过程中,汉篆会根据被装饰的器物或石刻的形状和布局进行变化,如点画的简省、增添、盘曲,以及结构的夸张等。这种变化在印章和碑额中的装饰化篆书中表现得尤为突出。装饰化篆书的书写方式相对自由,不受拘束,受到隶书的影响,有时在篆书碑额中会出现篆隶字法交织的现象,如《张迁碑》碑额中的“故、君、表”等字就带有明显的隶书特征,其中“故、谷”等字的右侧笔画还受到了隶书波磔的影响。这种篆隶交融的现象,不仅展示了汉字书写的多样性,也体现了书法艺术在汉代的高度发展。

二、汉代画像石题刻书体考论

汉代篆书的隶化现象因程度各异而展现出丰富且独特的书体面貌,这导致了后世学者对其书体分类存在不同意见。例如,在《榆林碑石》一书中,编者将一系列墓葬纪年刻石的书体归为篆书①,而郑立君在《汉代画像石题榜隶书艺术研究》一书中则对这些刻石的书体提出了不同的分类。针对这些争议,笔者认为这些题刻应当归类为篆书,原因有以下两点:

首先,大多数研究者将含有隶书部件或隶字的文字材料视为篆隶杂糅现象。其中有张敏把篆隶杂糅现象分为两种,一种是文字演变历程中篆书到隶书过渡的篆隶杂糅,一种是隶书成熟后因某种需要而追求古雅的篆隶杂糅[4]。后者在书写中的书体选择主观上倾向于篆书,笔者认为这种书写应属于篆书范畴。从搜集的画像石篆书题刻中看,八处有纪年刻石时间均在西汉之后。考虑到西汉之后无厚葬之风的背景,其余无纪年的画像石题刻的造立时间应为东汉时期。东汉隶书已广泛应用于社会生活各方面。然而,这些书体分类有争议的画像石题刻并未充分体现新书体的特点,反而倾向于选择古老的篆书进行书写,因此可以判断这些包含篆隶特点的题刻属于篆书范畴。只是因为无法完全摆脱新型书体的影响所以当中又有隶书特点。

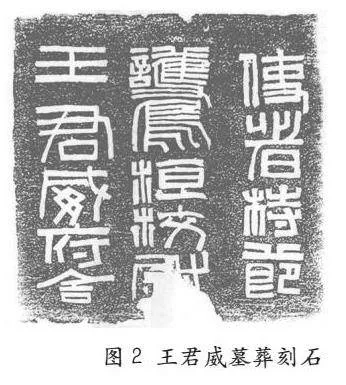

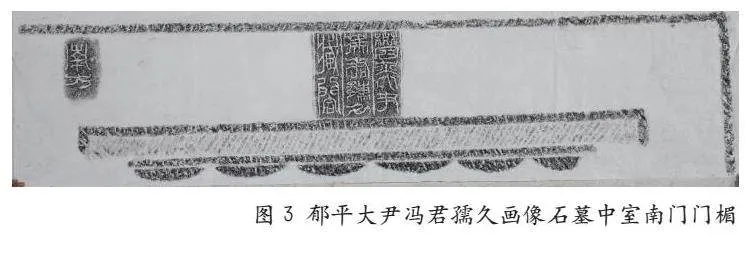

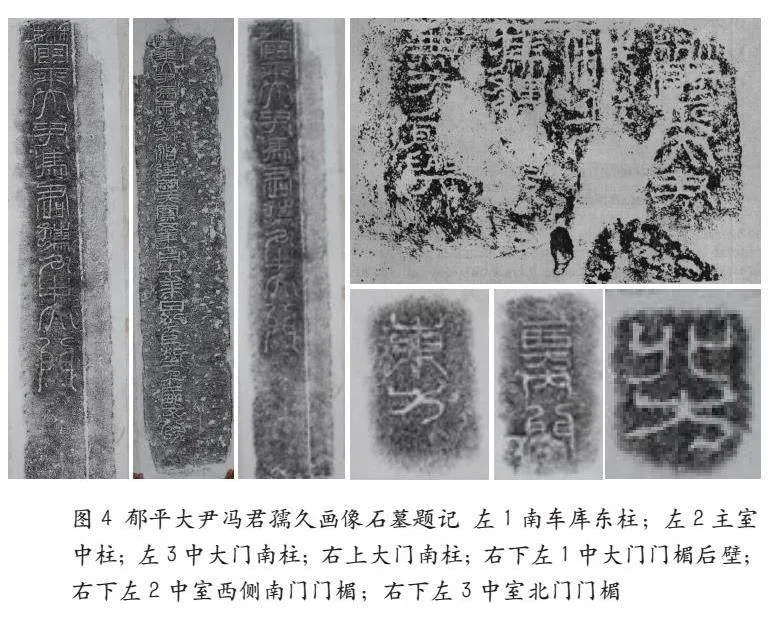

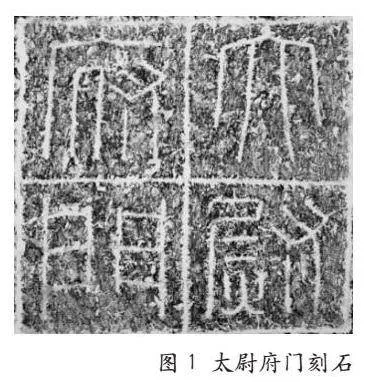

其次,在汉代,入印文字被特别称为缪篆,它源自小篆,但吸收了隶书的特点,笔画更加平直且粗细一致,为了适应印面的布局需求,有时需要增添、减损或盘曲笔画[5]。当前出土的汉画像石墓室门楣上,如《王君威墓葬刻石》《太尉府门刻石》和《郁平大尹冯君孺久藏阁》等,书体均为篆书,并且这些文字以印章的形式进行布局。《郁平大尹冯君孺久画像石墓》墓中题刻不止一处,其中“天凤五年刻石”论者为篆隶杂糅,与门楣“郁平大尹冯君孺久藏阁”和“天凤五年刻石”当中重复的内容篆法完全一致,这证明这些题刻实际上都是缪篆。由此可知,汉画像石墓中题刻文字书体有使用缪篆的可能性与合理性。此外,从西汉出土的文物如《阳信嘉钟铭》和《成宫渠斗铭》中,我们可以看到铭文采用了扁方的文字结体,这与铜器的外形相配合,也表明缪篆的使用并不局限于印章这一单一载体,而是逐渐扩展到了其他领域。

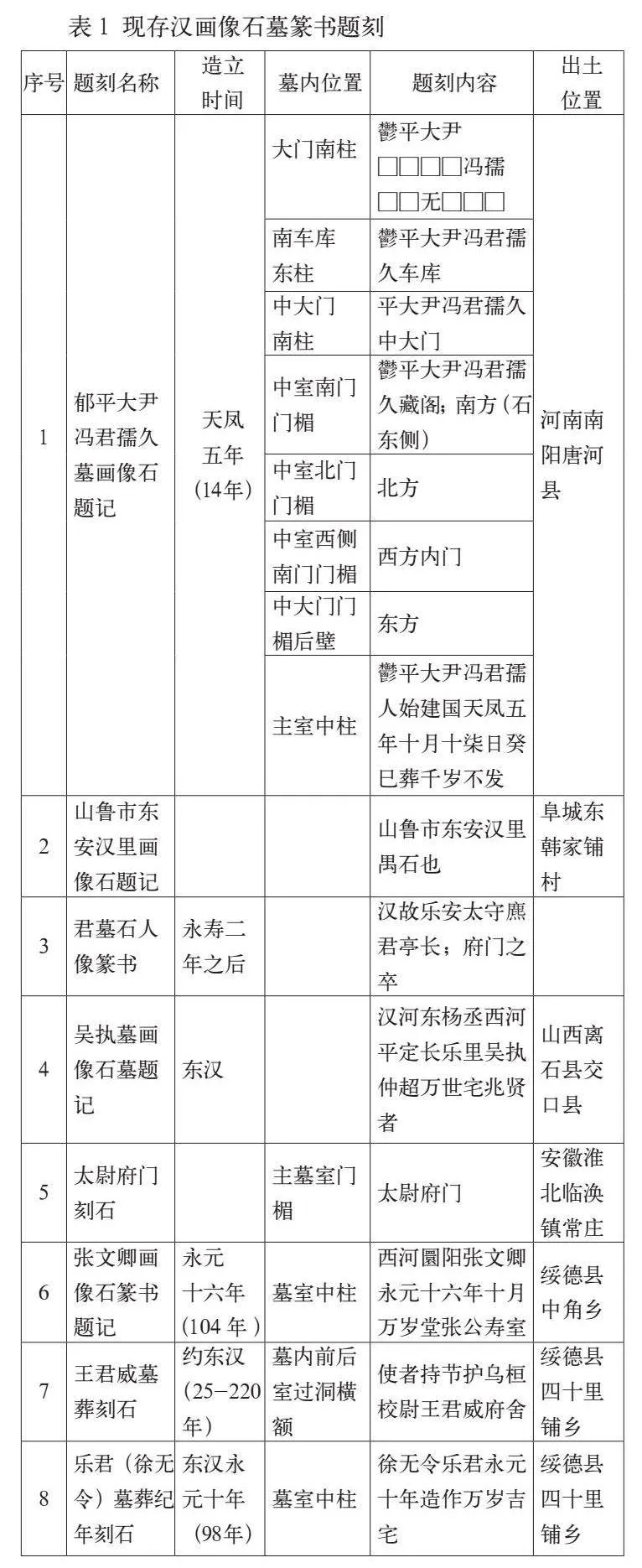

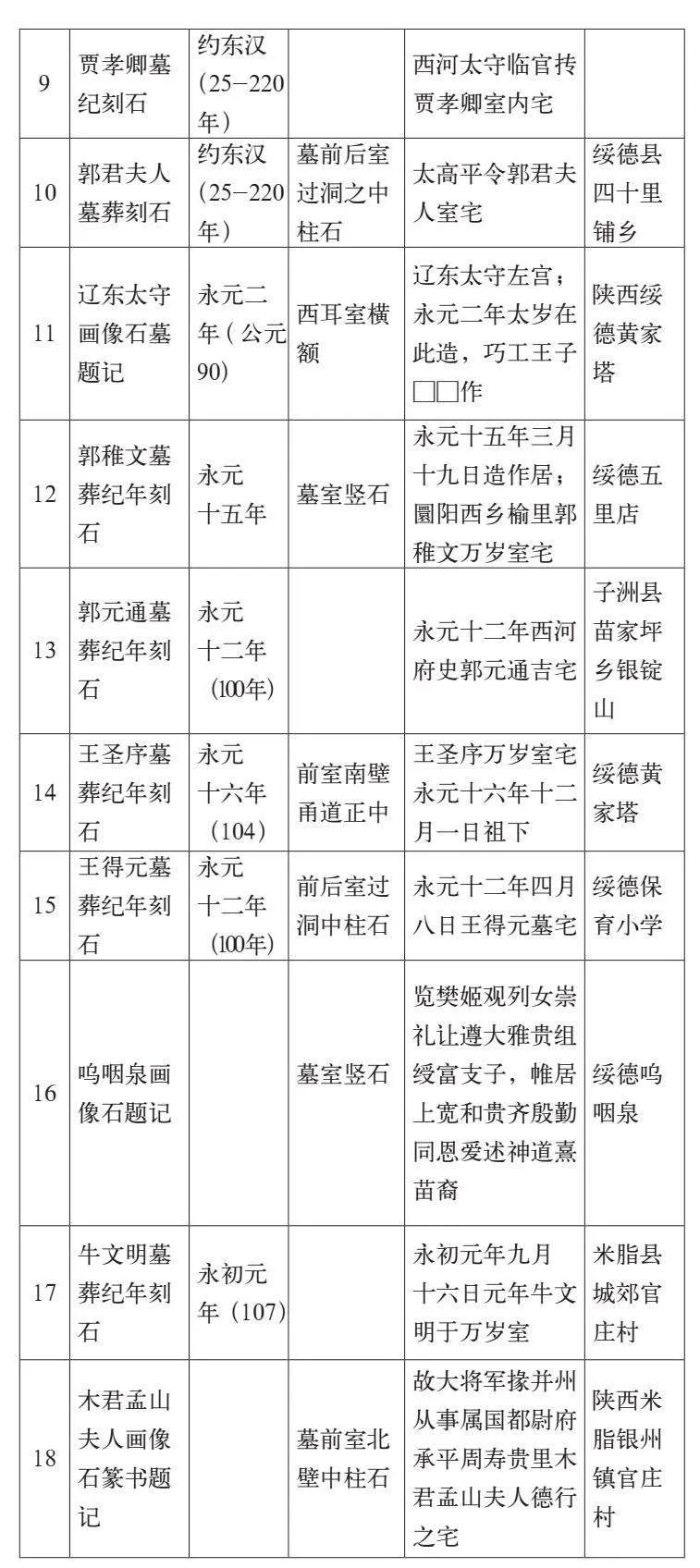

综上所述,汉代篆书的隶化现象虽然复杂多样,但通过对历史背景、文字特点以及使用场景的综合分析,我们可以清晰地认识到这些题刻应归类为篆书,特别是缪篆这一特殊的篆书形式。根据这一观点,现存汉画像石墓篆书题刻共有18处(如表1)。

三、汉画像石墓篆书题刻分类

汉朝的文字制度承袭了秦朝的基础,多种书体并行发展,共同推动了汉字文化的繁荣。这一时期,汉字经历了从篆书到隶书的转变,并在此基础上孕育了楷书、行书和草书的萌芽,书体的丰富性和复杂性达到了前所未有的高度。随着书体的演进,汉朝的书法艺术也进入了其黄金时期。书法家们不仅继承了前人的书法传统,更在探索与创新中寻求突破,形成了独特的艺术风格。这种艺术上的繁荣不仅体现在传统的书写材料如简牍、丝绸之上,更在坚硬的石头上绽放出了绚烂的艺术之花。

王莽新政时期,大司空甄丰等人对文字进行了校勘和改定,提出了“六书”制度,“及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文。时有六书:一曰古文,孔子壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈所作也;四曰佐书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟虫书,所以书幡信也。”[6]尽管有了“六书”这样的文字规范和分类,汉朝的书法艺术并未因此受到束缚。相反,在多种书体并存、互相影响的环境下,书法艺术得到了更为自由的发挥和创新。特别是在篆隶书体交替的过程中,隶书呈现出多样化的发展,各种风格层出不穷。同时,楷书、行书和草书的雏形也在隶书的使用与发展中逐渐孕育出来。这种复杂交织的文字环境为汉代画像石题刻艺术提供了丰富的创作土壤。

汉代画像石题刻正是这一时期的杰出代表。它不仅展示了汉字书写的艺术魅力,更通过石刻这一特殊的形式,将汉字与图像、历史、文化等元素紧密地结合在一起,形成了独特而丰富的艺术内涵。这些画像石题刻以其独特的风格和内涵,成为研究汉朝文化、艺术和历史的重要载体。下面,我们将以汉画像石墓篆书题刻的主要风格为基准,将其分为三类进行详细探讨,以进一步揭示汉代多种书体之间互相影响的复杂关系。

(一)小篆类

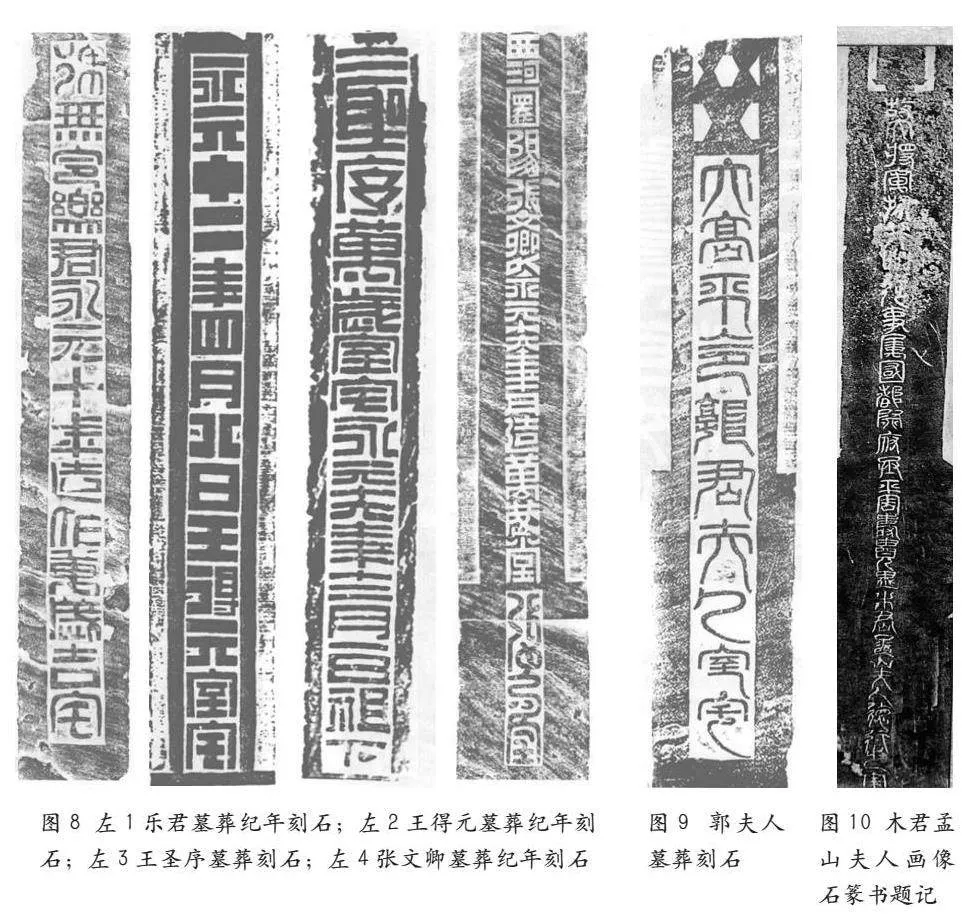

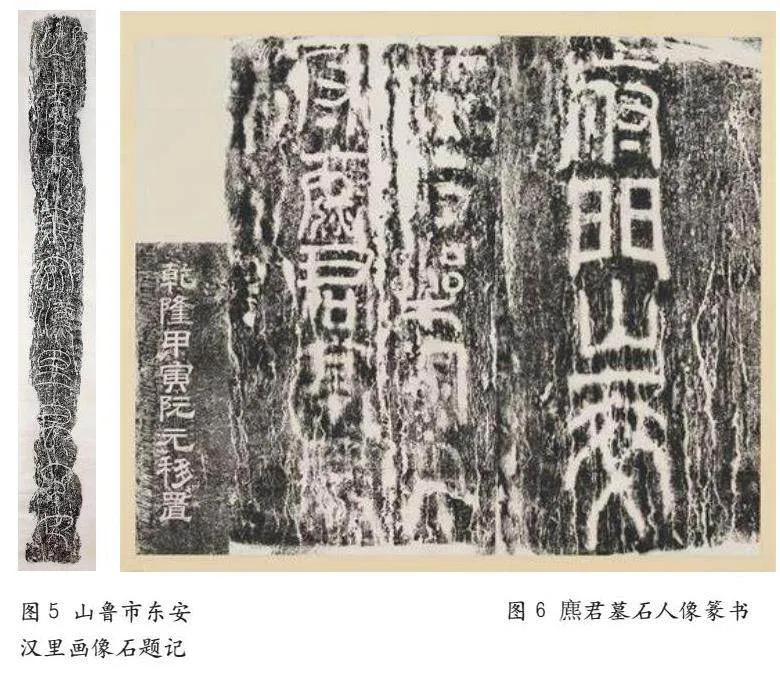

《山鲁市东安汉里画像石题记》的碑文“山鲁市东安汉里禺石也”独具风格。在对此石中的篆书与《说文解字》及先秦文字进行对照时,发现“鲁、市、安”三字的篆法均源于古文,而“东、汉、里、禺、石”则采用了小篆的字法。特别的是,“也”字的字法来源尚不清晰。此外,起首的“山”字以细线双刻的手法呈现,这在画像石题刻中并非孤例。实际上,隶书画像石题刻中,因隶书捺脚肥厚的特点,阴刻画像石隶书题刻中常使用双刻来表现笔画的形态,如《张文思为父造画像石题记》所见。

值得注意的是,古文“山”字的写法在中间底部呈厚重的块状,而小篆“山”字则中间竖下行分作两个笔道。此石中的“山”字采用古文写法并以细线双刻,既保留了古文“山”的外形,又通过双刻手法使得整体在章法上达到了和谐统一。该石刻用笔婉转,篆意浓厚,但在结字上显得较为宽绰,其形体仍然难以摆脱隶书扁方特点的影响。除了“山”字外,其余字在笔画上粗细均匀,与秦小篆的用笔风格一致,且更为细劲内凝。这两方面的特点使得这块石刻呈现出较为突出的小篆风格。

另外,《麃君墓石人像篆书》中的两石人像铭文字体大小虽不尽相同,但风格统一,形体修长,均体现出小篆的字法。整体虽因磨泐而残损较多,但仍能清晰看出字中笔画曲直相掺,字形方整,这同样受到了隶书的一定影响。

(二)缪篆类

缪篆类汉画像石墓篆书题刻具有两种典型的布局:汉印格局与单列竖式。

首先,以汉印格局为特色的题刻中,唐河冯君孺久画像石墓室的横额“郁平大尹冯君孺久藏阁”以及《王君威墓葬刻石》和《太尉府门刻石》均采用了方形印章的形式。这些石刻中的文字吸收了隶书的意趣,笔画平直,字形方正,体现了“篆法与隶相通”的特点。《太尉府门刻石》石刻不仅具有边栏和十字界格,其笔画布置均衡,直中带曲,整体呈现出严整肃穆的风格。而《王君威墓葬刻石》则无界格,字分三列,大小错落有致,笔画起讫处的刀痕清晰可见,其中间一列的残破并非刻意为之,与上部排叠紧密的“护、乌”两字形成了有趣的呼应。这种题刻不仅在字法、雕刻技法上与汉印相似,其章法也自然天成,与汉印风格相类。

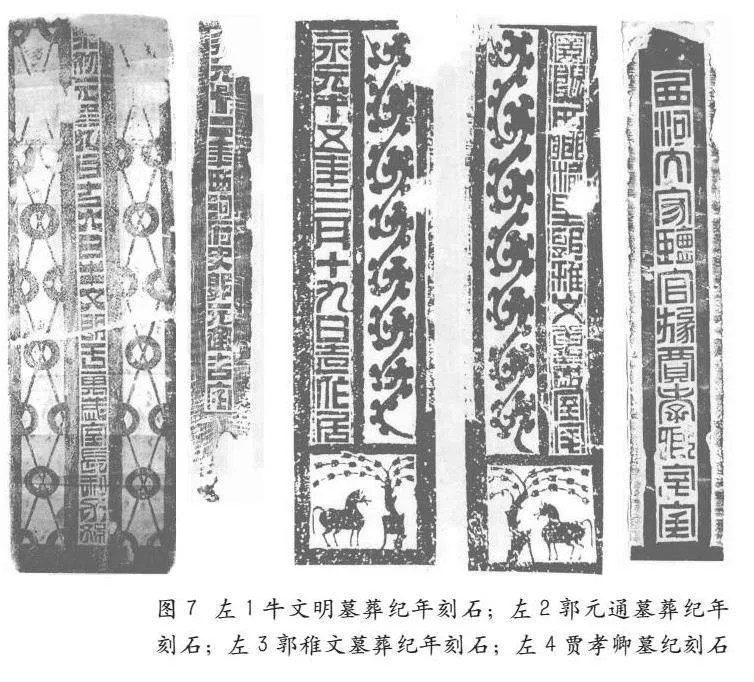

其次,以单列竖式为特点的题刻则广泛见于唐河冯君孺久画像石墓中的其他几处题刻,以及《牛文明墓葬纪年刻石》《郭元通墓葬纪年刻石》《郭稚文墓葬纪年刻石》《贾孝卿墓纪刻石》《乐君墓葬纪年刻石》《王得元墓葬纪年刻石》《王圣序墓葬刻石》和《张公寿墓葬纪年刻石》等画像石题记中。这些石刻的文字上下紧密排叠,多数文字被压缩为扁方形,用字较为随意。部分文字甚至直接采用了隶书的笔法。隶书波磔的出现,是对解散篆体后单一笔画形态的一种审美选择,成为隶书的装饰手段。陕西出土的汉画像石墓篆书题刻便展示了这一特点,它们在发挥装饰功能的同时,不拘泥于传统的篆法,既运用了隶书的笔法,也采用了隶书的装饰美化手段,如笔画末尾的上挑状。

随着隶书从古隶逐渐演化为成熟规范的汉隶,它也在自我解体,向着新的体式发展。这一过程中的过渡体式被称为“草隶”。同时,赵壹在《非草书》中提到的“隶草”,则是指未经充分整理、自发意义上的潦草化的隶书。这两种体式都描述了隶书在快写时产生的连笔现象。例如,《郭元通墓葬纪年刻石》中的“通”字,《乐君墓葬纪年刻石》和《张文卿墓葬纪年刻石》中的“造”字,其走之底的写法以及简省程度,无疑受到了当时隶书快写风格的影响。

(三)杂体篆

杂体篆,作为一类以小篆为基础,线条装饰感强烈、外形奇诡的篆书,其种类多达三十二体,包括鸟虫篆、悬针篆等。在汉画像石题刻中,我们可以发现其中四种代表性类型。

1.玉筋篆,作为秦篆的一种,以其笔画肥瘦均匀、起止圆浑的特点著称[7]。在《张公寿墓葬纪年刻石》下方,我们可以看到“张公寿室”这四个篆字,它们笔画遒劲婉畅,圆润温厚,具有典型的“玉著”“玉筋”之感。这些字的字法与古文字相近,但部件相对简略,如“公”字可能是俗体字的写法。在形体上,这四个字上下紧密排列,笔画部件之间巧妙穿插避让,显示出强烈的设计感。这种字体在汉代的使用凸显了篆书在特定场合下的功能性。

2.悬针篆,其特点是线条中段粗细一致,末端呈现锋利的针状[8]。在《郭夫人墓葬刻石》中,我们可以观察到这种悬针篆的鲜明特点。其笔画起笔呈“折刀头”状,棱角分明,转折处外方内圆,而纵向笔画下垂处则中锋收笔,形成悬针状。正如王愔《文字志》所述:“悬针,小篆体也。字必垂画细末,细末纤直如针,故谓之悬针。”这种书法风格源于战国时期的东六国文字特点,特别是楚简文字和三晋地区出土的侯马盟书中所见的针尖收笔现象[10]。而《郭夫人墓葬刻石》的笔画形态与稍晚的《天发神谶碑》相类,或许可以视为后者的先导。

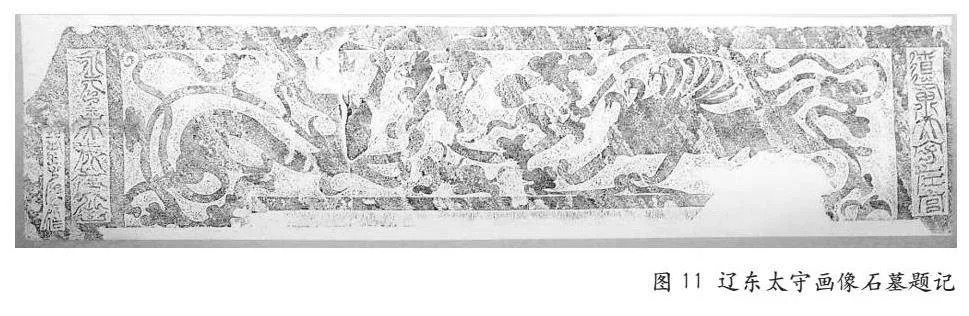

3.鸟篆,是一种有意模仿鸟的形状对篆书进行修饰的字体,旨在增强文字的美感[11]。在《辽东太守画像石墓题记》中,我们可以看到笔画中装饰着异形图案,这些图案实际上是抽象的鸟形。鸟篆起源于先民对鸟的崇拜,通过抽象或具象的鸟、虫形状来装饰文字。汉代“西王母信仰”的盛行,使西王母图像经常出现在画像石墓中,而西王母身边常伴有“鸟”的形象,这反映了当时人们希望墓主灵魂能够飞升的愿望。因此,《辽东太守画像石墓题记》中的鸟形装饰正是这一信仰的侧面体现。

4.倒薤篆,其特点在于起笔和收笔都尖锐[11]。在《木君孟山夫人画像石篆书题记》中,我们可以看到这种篆书的特点。虽然该题记主要采用小篆字法,但其中也包含了一些故意盘曲的笔画,并掺入了异于小篆的部件,使篆字显得奇古。在用笔上,部分笔画以尖峰起笔收笔,略显“薤叶”状。此外,该题记中的“夫、人”等字还展现出了从简牍墨迹中汲取的疏放用笔特点。

这四种杂体篆在汉画像石题刻中展现了不同的艺术风格和特点,体现了篆书艺术的多样性和丰富性。

四、汉画像石墓篆书题刻刻工的装饰性

汉代是隶书的鼎盛时期,隶书在此期间逐渐成熟并确立为正体,同时也在日常应用中不断演变。汉画像石墓中的篆书,便是隶书与杂体篆相融合的产物,其在结体和用笔上均展现出独特的装饰特性。不仅如此,这种装饰手法还深刻地体现在刻工技艺上。

汉画像石墓中的篆书题刻可分为细笔和粗笔两种风格。粗笔题刻如《张公寿墓葬纪年刻石》和《呜咽泉画像石题记》等,采用阴刻手法,笔画饱满粗壮,整体上呈现出“满”的格局和厚重肃穆的气度。而另一些如《牛文明墓葬纪年刻石》《郭元通墓葬纪年刻石》等则采用粗笔阳刻,同样展现出厚重粗壮的笔画,使得整体布局饱满。值得一提的是《王圣序墓葬纪年刻石》,其笔画平直细挺,风格近似于方正规矩的汉朱文印。粗刻风格的作品多追求整体“饱满”的效果,有的笔画粗细均匀,空间分布匀称;有的则笔画粗细对比强烈,通过改变笔画原有的形态来达到饱满的视觉效果。这种风格在陕西地区尤为突出。

细笔阴刻的代表作品包括《山鲁市东安汉里画像石题记》和《太尉府门刻石》。其中,《山鲁市东安汉里画像石题记》的笔画纤细婉转,宛如游丝般轻盈,其起首的“山”字采用细线双刻手法,既保留了古文“山”的外形,又使整体章法和谐统一。而《太尉府门刻石》则字形方正,笔画细劲挺拔且规整,空间布置匀净,给人以沉静之感。结字工整,如“太”和“府”顶部笔画一方一圆,展现了劲挺与柔和并存的独特美感。

此外,汉画像石墓中的篆书题刻还需经过书写和刻制两道工序。刻制手法的不同对整体风格有着重要影响。《王君威墓葬纪年刻石》中的刻工率意,笔画的起始落刀处刀锋痕迹清晰可见,运刀过程中的线条变化起伏展现出了雕刻时的节奏感与刀趣。而在《郭元通墓葬纪年刻石》和《乐君墓葬纪年刻石》中,受到隶草快写影响的笔画在雕刻时却表现得十分严谨克制,呈现出不同的艺术效果。

五、结语

汉代篆书艺术的演进与创新,不仅体现了对秦代篆书传统的继承,更彰显了隶书影响下的隶化趋势与装饰化特色。汉画像石墓中的篆书题刻,作为汉代书法艺术的重要组成部分,其风格与形式的多样性,反映了汉代社会文化与审美观念的丰富性。通过对汉画像石墓篆书题刻的细致分类与分析,我们可以清晰地看到,汉代篆书在继承秦篆的基础上,经历了隶化与装饰化的发展,形成了小篆、缪篆及杂体篆等多样化的书体风格。这些风格不仅在书法艺术上有所体现,也在刻工技艺上形成了粗笔与细笔的装饰性差异,进一步丰富了汉代篆书的艺术表现力。汉代篆书的发展,不仅为后世书法艺术的繁荣奠定了基础,也为理解汉代社会文化提供了宝贵的视角。

注释:

①《榆林碑石》一书中,编者将《郭元通墓葬纪年刻石》《乐君(徐无令)墓葬纪年刻石》《王得元墓葬纪年刻石》《郭稚文墓葬纪年刻石》《张文卿墓葬纪年刻石》《王圣序墓葬纪年刻石》《呜咽泉画像石题记》的书体归为篆书。而郑立君在《汉代画像石题榜隶书艺术研究》一书中则认为《王圣序墓葬纪年刻石》《郭元通墓葬纪年刻石》《郭稚文墓葬纪年刻石》《王得元墓葬纪年刻石》这些题刻的书体为美术隶书,《徐无令墓葬纪年刻石》《郭稚文墓葬纪年刻石》《张文卿墓葬纪年刻石》《呜咽泉画像石题记》中即有篆书又有隶书。

参考文献:

[1]徐利明.中国书法风格史[M].郑州:河南美术出版社,2009.

[2]华人德.中国书法史两汉卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[3]李煜华夏.汉代石刻篆书研究[D].杭州:中国美术学院,2018.

[4]张敏.汉代碑刻篆隶杂糅现象研究[D].福州:福建师范大学,2018.

[5]徐蕾.摹印篆的隶书化研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2014.

[6]陈梦家.中国文字学[M].北京:中华书局,2011:103.

[7]王绍尊.篆刻述要[M].太原:山西人民出版社,1991.

[8]程渤.“杂体篆”与“杂体篆”入印——试论历代印人对篆书别体的审美流变[J].西泠艺丛,2016(2):32-38.

[9]马明宗.汉代铜镜铭文中的悬针篆及其书法艺术[J].中国书法,2021(4):156-161.

[10]任道斌,李世愉,商传.简明中国古代文化史词典[M].北京:书目文献出版社,1990.

[11]刘绍刚.杂体书与战国竹书文字的用笔——战国美术体研究之一[J].出土文献研究,2014(0):1-26.

作者简介:邓笛,南阳师范学院助教。