摘" 要:盘扣是极具特色的中国传统服饰元素之一,种类繁多,寓意丰富,具有装饰性和功能性。随着时代的变迁,盘扣在现代服装设计中依旧扮演着重要角色,其独特的东方美学设计理念,为现代时尚注入了传统韵味。文章通过对文献资料、图像档案和实物样本的综合分析,追溯了盘扣造型的历史演变轨迹,并运用皮尔斯符号学的理论框架对盘扣的造型语义进行深入研究。研究旨在唤起公众对传统手工艺的关注,为盘扣艺术的传承与创新提供理论依据,拓宽盘扣在现代服饰中的应用思路。

关键词:盘扣;皮尔斯符号学;传统服饰

盘扣也称为盘纽,是绽放在中国传统服饰上的独特美学符号,具有固定衣襟或装饰的作用。盘扣从造型、色彩、材质、寓意等方面流露着中国民俗文化的绚丽多彩,在中国服装史上留下了浓墨重彩的一笔。关于传统盘扣的研究,冒绮从“西风东渐”的视角对民国盘扣造型艺术及流行变迁进行研究,谭世刚、冷静从盘扣的历史背景、艺术表现以及传统盘扣的创新与发展等方面展开研究;朱玲敏、赵明对于传统盘扣的造型结构进行梳理与研究。他们的研究成果为盘扣艺术的发展提供了合理的理论支撑,但目前关于盘扣的研究没有从皮尔斯符号学这个角度出发的。一个符号,它可以是图形、文字、声音等,因而盘扣的造型也是一个符号。符号即意义,无符号即无意义,也就是说,符号学即意义学。皮尔斯提出符号的三分构造,即再现体、对象和解释项。符号的三元组成保证了皮尔斯符号学的开放性。本文将盘扣造型与皮尔斯符号学理论相结合,并将皮尔斯符号学的三分构造融入盘扣造型的艺术特征中进行解析,在传播盘扣艺术的同时,呼吁更多人关注传统手工艺,以期为盘扣艺术在现代服装中的应用与创新提供一定的借鉴。

一、盘扣的发展历程

盘扣是中国传统服饰文化的象征,具有悠久的历史和丰厚的文化底蕴,盘扣的造型也随着朝代的变迁而发生变化。本文简要梳理了盘扣造型的发展与变化,为后续盘扣造型的研究提供依据(如表1)。

盘扣的起源大致可以追溯到远古时代的缝衣打结,那时的盘扣尚未成形。春秋战国时期,服装以曲裾深衣、直裾单衣和襦裙为主,穿着时腰间以丝带打结固定服装。据考古推测,在战国末期就已有一头用皮条或布条扎系成的套(襻),一头系结成疙瘩,用时把小疙瘩系进套里褡裢起来的褡襻[1]。秦朝时期盘扣造型结构基本成型,从兵马俑二号坑出土、现存兵马俑博物馆的跪射俑保存完好,其皮甲上的褡襻十分清晰,呈现一字型。唐朝时期,由于社会稳定,文化和经济得到了充分发展,此时的盘扣已经出现了较为完整的形制。日本正仓院内珍藏着一件极为珍贵的历史服饰——唐代大歌绿绫袍,根据袍身留存的墨书记载,其为天平胜宝四年(752)日本东大寺大佛开眼会一位名叫“田上王”的乐生在表演宫廷乐曲“大歌”时所穿的服装。大歌绿绫袍的盘扣缝缀于衣里襟缘,与衣表同料,扣颈较短,保存完好且面料精美,具有极大的研究价值。盘扣被普遍使用是在南宋时期,南宋的素纱圆领单衫由唐圆领袍发展而来,在圆交领处使用盘扣,腋下系带,盘扣与系带配搭使用,系带为主,盘扣为辅[2]如江西德安南宋周氏墓出土的素罗褙子。元代盘扣在服装上得到了普遍应用,如甘肃漳县元代汪世显家族墓出土的菱花织金锦抹胸,其盘扣呈花朵造型。明代服饰在沿袭传统系带方式的同时,服饰剪裁日趋合体,主要体现在上装部分变得更加贴身窄瘦。在前襟的设计上,不同于以往完全依靠系带固定的模式,开始引入了金属或贵重材质制作的纽扣,也就是所谓的“子母纽扣”,它们的主要作用是装饰和辅助固定衣襟,定陵遗址出土明孝靖皇后的洒线绣蹙金龙百子戏女夹衣,就使用了金嵌红宝石盘扣。清代,随着满族服装窄袖筒身的发展,盘扣得到了前所未有的广泛应用与发展,如氅衣、马褂、坎肩、短袄、汗衫、长衫等各种日常服饰上,从简单的功能性附件转变为极具装饰性和民族特色的服饰元素。清代因满族窄衣文化的盛行,衣襟上的系带被盘扣取代,造型多为一字扣。因满清宫廷贵族男女服饰极为华丽,其服饰上的盘扣也多用贵重材料制成,如金属、珠玉等。现存故宫博物院的清嘉庆年间的湖色寿山福海暗花绫袷衬衣,襟缀铜鎏金錾花扣四,一字型的盘扣造型清晰可见。

随着清朝的没落,盘扣也迎来了它的鼎盛时期——民国时期。旗袍的诞生为盘扣的发展创造了有利条件,那时的盘扣造型结构产生了极大的变化,常见的有一字扣、蝴蝶扣、菊花扣等。盘扣的清新灵动与旗袍的雅致相衬相映,是民国时期服饰一抹独一无二的中国色彩。

二、视觉文化符号的构成解析

(一)符号学理论

符号学的起源可以追溯到20世纪初期。符号学是研究事物符号本质、意义、发展变化规律,以及符号与人类多种活动之间各种关系的学说[3]。关于符号学的定义,赵毅衡在《重新定义符号与符号学》[4]中提出符号学是“关于意义活动的学说”,由此进一步说明符号的用途是表达意义,意义也必须用符号才能表达。符号学理论及方法在各个领域中都有广泛应用,对于盘扣造型的分析也具有重要的指导作用。

美国哲学家、逻辑学家皮尔斯是符号学最主要的创始人之一,他创造了大量的符号学术语,其中大多数被沿用至今。皮尔斯将符号学较为简洁地描述为关于符号的形式学说,对于符号学的界定更加直截了当。他还提出了符号意指的一系列三分式,即再现体(reprensentamen)、对象(object)和解释项(interpretant)。再现体是符号的可感知部分,是符号的物质形式;对象是符号所代替的部分,它作为内容存在于符号中;解释项是符号所引发的思想,是解释者心灵的一个认知。皮尔斯符号学的三元关系与索绪尔理论相比,更为主要地强调了符号表意展开延续的潜力。例如,一个凤凰盘扣,凤凰的造型是符号;凤凰整体给人似鸟的特征,这是符号的对象;凤凰造型给人以吉祥、美好、太平、高贵之感,使人们联想到皇权的威严与民族文化的辉煌,即符号的解释项。

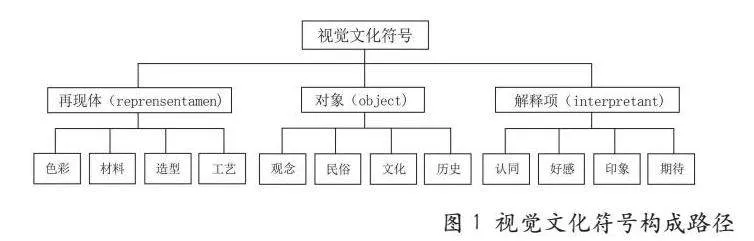

(二)视觉文化符号构成路径

视觉文化符号的构成过程是将不同层次的意义进行符号化的过程,进而实现从抽象理念到具象视觉形态的转化,这一过程对于盘扣造型的解析具有重要意义。根据皮尔斯符号学理论,我们可以从皮尔斯符号学三元关系的角度来研究视觉文化符号的构成路径(如图1)。再现体代表符号的物质形式,在盘扣造型中具体体现为色彩、材料、造型和工艺等要素;对象则是符号所代替的部分,在盘扣造型中指的是观念、民俗、文化和历史等要素;解释项是符号所引发的思想,在盘扣造型中表现为受众所产生的认同、好感、印象和期待等情感或行为。

从皮尔斯符号学的三元关系出发,探析视觉文化符号的构成路径,有助于进一步研究与梳理盘扣造型的符号系统。

三、基于皮尔斯符号学的盘扣造型研究

传统盘扣的造型具有独特的视觉特征,从皮尔斯符号学的三分构造来看,可以将盘扣的造型视为再现体,盘扣造型的内容视为对象,盘扣造型所传递的信息视为解释项。一颗小小的盘扣,其背后通常有着美好的寓意,它清晰地反映了中国传统服饰在发展过程中的民风民俗、审美情趣、文化内涵等。

(一)盘扣造型的再现体

盘扣的发展经历了很长一段时期。在此发展过程中,盘扣的造型在实用简洁的基础上,增加了更多装饰趣味。由于新时代民族文化意识的觉醒,盘扣这一集功能与装饰作用为一体的服饰配件也受到了更多现代人的喜爱,逐渐成为一种时尚元素,如现在极为流行的“新中式”服装,大多数都使用了盘扣这一元素,从M essential22春夏高级成衣系列(如图2、图3、图4)的服装中可以看出盘扣与时尚元素的交融,别具一格。当我们看到盘扣时,最直观的知觉信息就是其基本材质为棉麻、丝绸等,但如今随着服装材料的不断发展,盘扣的材质也在增多,如塑料材质、金属材质和树脂材质等。盘扣使用的材质不同,其风格也不同。盘扣制作复杂、耗时久,每一颗盘扣都凝聚了手工艺人的心血和情感。但随着工业化的出现,机器批量生产代替了传统的手工制作,这使手工盘扣的发展陷入了困境。

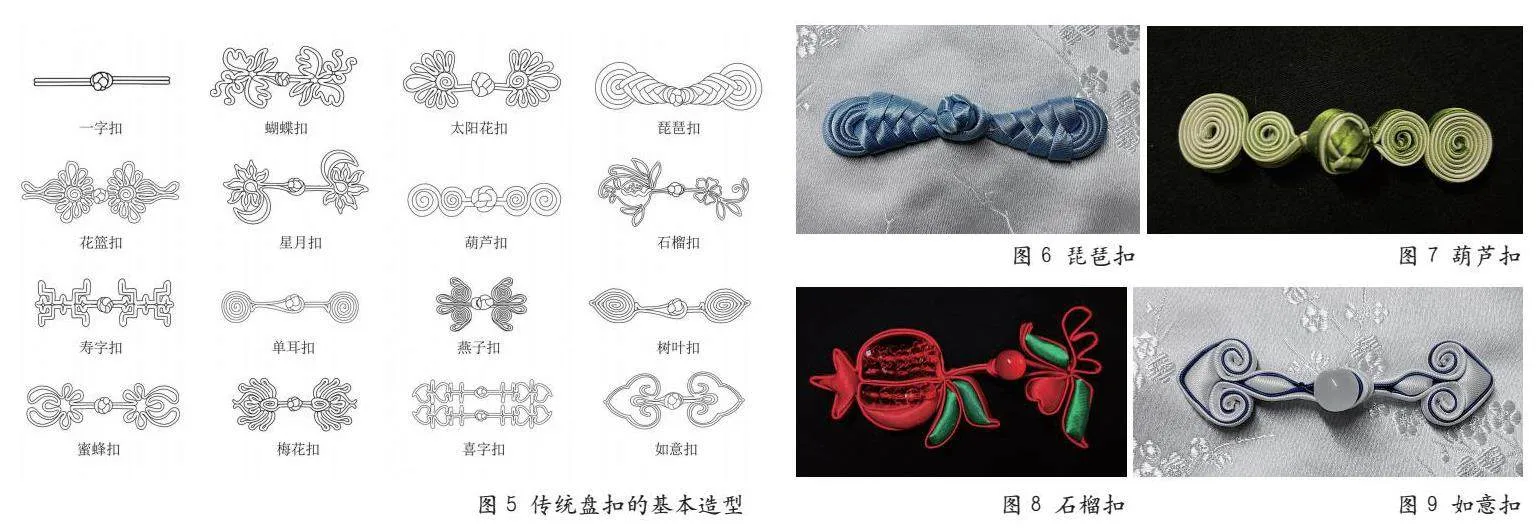

符号是这样一种东西,对于某种心灵来说,它可以代替另一种东西[5]。皮尔斯将再现体分为三类:第一类是质符,它作为符号的一种品质,是具体化的。盘扣给人的整体感觉是较为优雅、精巧,是旗袍服饰的点睛之笔。尤其是民国时期,由于独特的时代环境,旗袍盛行,这为盘扣的发展提供了极大的空间。盘扣不仅是旗袍上优美的符号,还是中华传统文化的代表符号之一。第二类是单符,它是作为符号的一种实际存在物或者事件。单符只能根据自身的品质成为符号,它包含几个质符。盘扣造型丰富,常见的有一字扣、蝴蝶扣、太阳花扣、琵琶扣、花篮扣、星月扣、葫芦扣、石榴扣、寿字扣、单耳扣、燕子扣、树叶扣、蜜蜂扣、喜字扣、梅花扣、如意扣等(如图5)。盘扣造型的题材不仅包含了植物和动物,也有文字甚至是神话中的神兽等,展现了丰富多样的文化内涵。盘扣凝聚了古人的审美追求,它既体现了中华民族的沉稳与大气,又呈现出高雅和谐的审美观。第三类是型符,型符作为符号的一种法则,通常是由社会共识确立起来的。只有经过人们的认可,型符才具有意义。盘扣造型所蕴含的美好寓意,如希望和祝福,虽无实体存在,却通过与近音、同音事物的联系传递着深刻的情感,这正是符号的独特魅力所在。

(二)盘扣造型的对象

在符号学理论中,“符号”被定义为能够代表一个可感知的实体,或者在某种程度上是抽象的、甚至是无法具象化的概念。符号与其所指代的对象之间的关联,既可能源自符号本身固有的属性,也可能基于符号与对象之间预先存在的关系,或者是符号与特定解释项之间的联系。皮尔斯根据符号与动力对象之间的关系,将符号分为像似符号(icon)、指示符号(index)和规约符号(symbol)三种。这些符号类别仅能再现或描述对象,但并不提供对象的全面认知。因此,符号作为信息传递的媒介,其意义并非固定不变,而是在特定文化和语境中不断演变和重构。

像似符号是指那些因其外观、特性或某些方面与所代表的对象具有相似性的符号。然而,并非所有象似符号都能代替任何对象,它们通常是基于特定的相似性来指代对象。盘扣造型的题材大多来源于日常生活中的事物,并且通过象征表意、寓意传情和谐音借喻的方式来传递信息。琵琶扣(如图6),因其形状与乐器琵琶像似而得名,它代表了人们对幸福美好生活的追求和向往。琵琶与水果“枇杷”同音,有家庭团圆美满之意,又因外表颜色金黄,果实成熟之时满树皆金,被视为吉祥之果;葫芦扣(如图7)就是根据葫芦形状改良而来,葫芦谐音“福禄”,是吉祥富贵的象征;又因葫芦藤蔓绵延,结子繁盛,所以也具有多子多福的美好寓意。直接传达观念的唯一方式就是借助像似符号,像似符号有一种“再透明性”,能够让我们快速联想到视觉上的相似,盘扣造型的表意也正是借助了像似符号。

在符号学中,指示符号的功能在于其与所指对象之间存在直接的因果关系或物理联系。由于指示符号受到其对象的直接影响,它们之间必然共享某些属性或状态。这种共享的属性或状态使得指示符号能够有效地指向或暗示其对象。自古以来,人们便有以花的品质来象征、隐喻人格的习惯,梅兰竹菊就是典型代表:梅花坚韧不拔,兰花淡泊高雅,竹子虚心直节,菊花素雅高洁。人们从梅兰竹菊所蕴含的品质中看到了自己的理想人格,故而在诗画中对它们进行描绘,希望自己也能够拥有梅兰竹菊的品格,这就是指示符号的特征。盘扣造型体现了时代的审美观念、风俗习惯等因素,被赋予了一定的观念和象征意义。石榴多子且外表颜色鲜红,寓意多子多福、日子红红火火,深受人们欢迎。《北史·魏收传》中就记载了一个有关齐安德王高延宗娶妻以及石榴象征子孙繁衍的故事。石榴造型除了在盘扣中有所应用(如图8),在明清时期的瓷器上也有广泛应用,它包含了人们对于子孙兴盛、生活美满的期盼,也在一定程度上反映了当时的民风民俗。

规约符号是依据一定的规则或约定来指示其对象的符号。这些规则通常源于人们对一般概念的共识和联想,正是这些规则赋予了规约符号其指示性。因此,规约符号与其对象之间的联系,并非基于直接的相似性或因果关系,而是建立在社会共识和文化约定之上。服饰是身份的象征,盘扣作为服装的配饰时,要更加考虑盘扣造型的寓意与穿着者身份及出席场合是否相呼应,如春节配如意扣(如图9),如意是我国传统的吉祥物之一,有吉祥如意、事事顺心等含义。在民间,每逢新年之际,将如意作为礼物赠予亲朋好友,以表示美好的祝愿。老人寿诞时配寿字盘扣(如图10),寿字扣有福寿绵长、寿与天齐之意,是对老人由衷的祝福。古时候人们称过寿的老人为“寿星”,亲戚友人前来祝寿时所携带的礼物也多为寿面、寿桃、布匹及带寿字的糕点等,这是中国千百年来的传统,有些习俗甚至被当今社会沿用。规约符号从本质上来说是一种再现,它使符号表意更加准确有效。

(三)盘扣造型的解释项

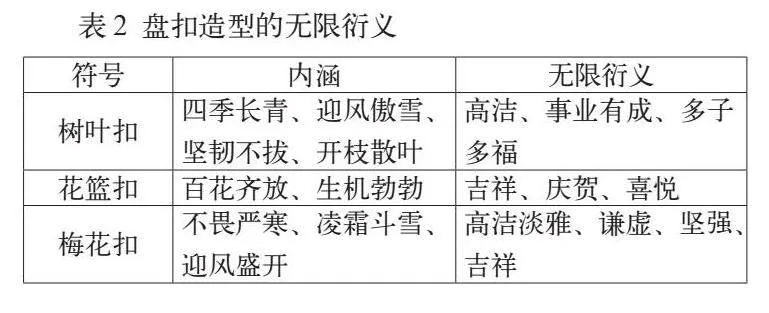

符号在解释者的心灵中创造了某种东西,这种东西是由符号创造出来的,且符号的对象也通过某种间接或相关的方式创造了这种东西。符号的这一产物,称之为解释项(interpretant)。一个解释项,必须开始另一个符号过程,符号的意义必然是“可解释的”,但要解释意义,就必须用另一个符号。符号过程,定义上不可能终结,因为解释符号的符号仍需要另一个符号来解释。皮尔斯从解释项推出的“无限衍义”(infinite semiosis)概念,正是他比索绪尔理论的开阔之处。对于盘扣造型的解释,同样是层层递进的,其衍义不会终止。此处列举了三种盘扣造型,它们分别是树叶扣(如图11)、花篮扣(如图12)和梅花扣(如图13),并对其表意过程进行分析(如表2)。

四、结语

符号学经过不断发展,已逐渐成为文化课题研究不可缺少的理论方式之一,为盘扣造型语言的解析提供了合理的研究思路。随着我国传统文化的传播,以及不断坚定文化自信,盘扣也被越来越多的人所喜爱,在服装上也越来越常见。近年来,以盘扣为代表的具有中华特色文化符号的服装元素在礼服、婚纱、休闲服饰等现代服饰中的应用屡见不鲜。盘扣的应用使服装在不失时尚感的同时,也保留了鲜明的东方韵味,每一处细节都体现了中华传统文化的魅力。盘扣作为中华传统文化的代表性符号,凝聚了中华民族的智慧精华,传承着我国的历史文化。本文以皮尔斯符号学为理论基础,从再现体、对象、解释项对盘扣造型进行解析,旨在建立清晰完善的盘扣造型符号系统,传播盘扣艺术。通过对盘扣造型的研究,了解其背后的历史文化、审美取向,对传承传统手工艺、弘扬中国服饰艺术具有非常重要的理论意义和实践价值。

参考文献:

[1]冒绮.民国时期盘扣的造型艺术及流行变迁[J].丝绸,2021(5):94-100.

[2]朱玲敏,赵明.中国传统盘扣造型结构的演变[J].丝绸,2017(6):73-80.

[3]杨蓓,钟玮,张婉玉.基于符号学的凉山彝绣图形设计与创新实践[J].丝绸,2020(3):118-125.

[4]赵毅衡.重新定义符号与符号学[J].国际新闻界,2013(6):6-14.

[5]皮尔斯.皮尔斯:论符号[M].成都:四川大学出版社,2014.

作者简介:褚尚淼波,中国计量大学艺术与传播学院硕士研究生。

通讯作者:倪旭前,中国计量大学艺术与传播学院院长,教授、博士生导师。