摘" 要:自后现代主义设计风格出现以来,设计界逐渐重视传统文化的传承,不断探索富有地域性、文化性的建筑设计形式与风格,试图为当代建筑的“美”寻求答案。苗族传统民居建筑符号种类繁多且内涵丰富。本文以建筑符号学的角度为切入点,从符义、符构、符用三个角度对湘西苗族传统民居建筑符号进行了分类并释义,通过案例佐证在现代设计中建筑符号的实践手段以及方法的可行性。苗族传统民居建筑符号的研究对现代地域性、文化性的设计以及传统文化的传承意义非凡。苗族传统民居建筑符号的研究为现代建筑风格提供理论参考,也为传统建筑文化的保护与传承提供新思路,更为现代设计方法提供了新的答案。

关键词:苗族传统民居;建筑符号学;建筑符构学;建筑符义学;建筑符用学

基金项目:本文系2021年湖南省哲学社会科学基金项目“湘西苗族传统木构民居的活化利用研究”(21YBA116)、2021年湖南省教育科学“十四五”规划课题“立德树人背景下课程思政融入高校艺术设计专业课程的路径研究”(ND215014)、2021年湖南省普通高等学校教学改革研究项目“立德树人视域下室内设计课程思政教学模式研究与实践”(HNJG-2021-0656)阶段性研究成果。

建筑作为一种物,提供了人生存居住的空间;作为一种符号,其承载了一个民族的历史、信仰、民俗等文化。近年来建筑行业中“功能至上”教条不断发展,导致各地城市之间建筑风格呈现出趋同的态势。另外,部分建筑设计方案直接将西方建筑符号元素进行复制、移用,使建筑本身流失了滋养其的地域文化,从而导致建筑失去内涵与美观。代表着湖湘民居文化的湘西苗族传统民居建筑,因其就地取材、因地制宜的建造手段、独特的文化性等诸多优点,吸引众多学者的研究探索。研究湘西苗族传统建筑符号应用,有助于保护湘江流域传统文化,为当代设计风格趋同化的现状破局。

一、湘西苗族传统民居建筑符号的概念及研究现状

(一)湘西苗族传统民居的建筑

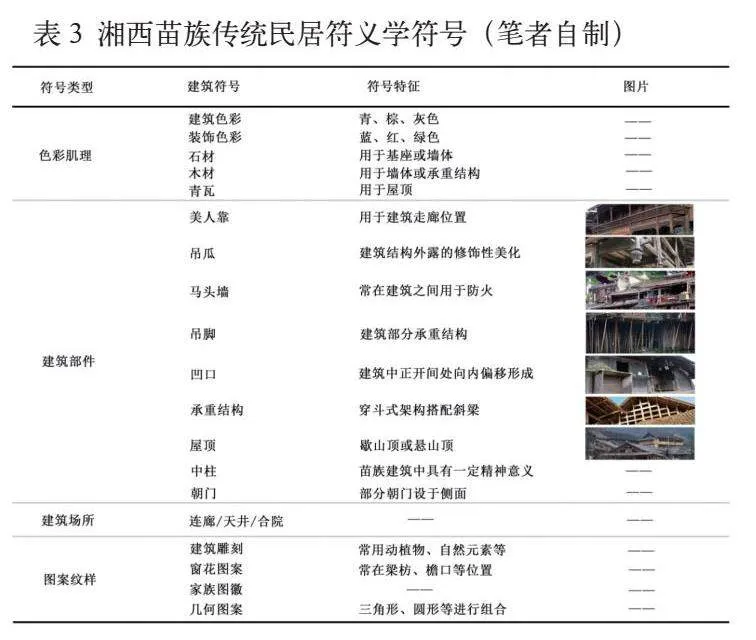

湘西苗族传统民居具有丰富的民族文化与独特的地理环境。从建筑位置来看,湘西苗族传统建筑布局有“依山型”和“傍水型”两种,“依山型”多位于向阳的山脊或山坡,“傍水型”大多选择在山脚下有水流经过的地方[1]49,苗族聚居地大多处于山区,用于农业种植的土地较少因此只有少数村寨建于平地(如表1)。苗族民居建筑主要由主屋、吊脚楼、附属屋(灶屋、畜栏、厕所等)、以及庭院四个组成部分。其建造材料多为砖木、石木,木柱木架构为承重结构,以穿斗式结合斜梁的建造手法最为常见。屋顶的结构形式多为悬山顶或歇山顶,多使用小青瓦覆盖其上,此外苗族民居建筑还承载着苗族人的许多祭祀活动。

(二)建筑符号定义

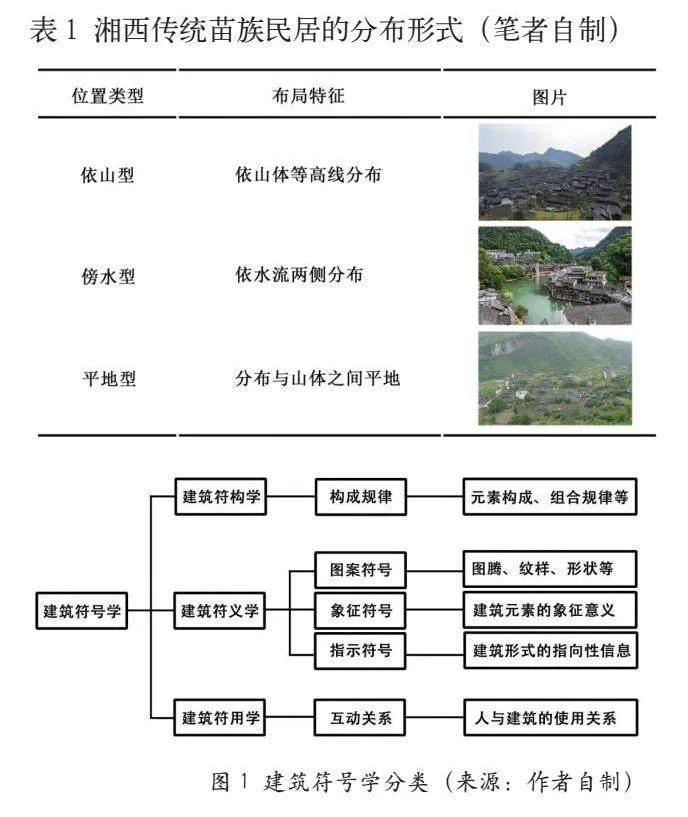

建筑符号学是一个研究建筑如何表达其“意义”以及人们如何解读这些意义的学科。从符号学的角度出发,建筑符号即将建筑的外观、材料、用途等从各自的使用功能中抽象出来,赋予其非建筑学的文化意义,形成一个类似于语言符号系统的意指系统。[2]建筑符号学在现代设计中的应用,可以向观者传递一定具有文化内涵、时代意义的信息,满足观者对新时代设计的审美需求。以皮尔斯的符号学三元论为基础,莫里斯将符号学分为三个部分,对应在建筑符号学中即:建筑符构学,其又分为表层结构研究与内部结构研究,主要研究建筑符号构成之间的组合关系,如建筑中的点、线、面、体的组合规律;建筑符义学即建筑所表达的意义,符义学中建筑符号又分为“图案符号”(符号本身意义)、“象征符号”(符号所象征的意义)、“指示符号”(约定俗成的指向意义);建筑符用学即建筑与人之间的互动关系,将人在建筑中日常生活动作习俗等提取用于建筑设计中(如图1)。

(三)湘西苗族传统民居建筑符号研究现状

关于湘西苗族传统民居的理论研究方面,唐冰、何俊萍在论文《浅析苗族民居建筑中的符号文化》(2023)中从符构学、符义学和符用学三个层面提取探析苗族传统民居建筑符号特征,并探析苗族民居符号内涵[3];张芸芸在论文《湘西传统民居建筑符号及其现代演绎的研究》中提出现代演绎性需要遵从时代、地域、经济、文化、实用、大众六个特性,并总结出意向抽象简化、材料重现、引借、夸张手法、比例缩放、解构方法、变形、残留等苗族传统民居符号现代应用方法[4];欧阳国辉、王强、何晔颖的论文《文化坐标视角下少数民族传统民居符号的保护与转化——以湘西苗族为例》中笔者通过对湘西地区已入选中国传统村落名录的16个苗族村落进行调研分析其聚落模式、与建筑特征。提出识别-转换-认同的符号应用方法[5]。综上所述,众多学者已经对苗族传统民居符号从多种角度进行深入的研究,但对于苗族传统民居建筑符号的整体梳理以及在实践上的对应研究较少,关于苗族传统民居符号的研究大多是从符义学角度切入,对于符构、符用角度的研究较少。

二、湘西苗族传统民居的建筑符号

(一)符构学符号特征

湘西苗族传统民居建筑多为石木、木质、砖木加上青瓦屋顶,也有少数使用夯土作为墙身。整体布局上多为依照地势而建,“依山型”建筑多依山体等高线排列布置。“平地型”苗族传统民居建筑在立面组成形式上主要有两种,其中一种建筑一般没有明显的基座,屋顶和墙身是建筑的主要构成部分,但从立面来看其屋顶比例较一般传统民居更大。另外一种为全干栏式建筑,底层架空用于养殖家畜或储物,立面形式上由屋顶、墙身、底层廊架三个部分组成。“依山型”与“傍水型”苗族民居建筑因地制宜,大部分为吊脚楼,干栏式结构,建筑多为一层或两层,屋顶、墙身、吊脚是其立面上的主要构成。苗族人民在建造时为增加建筑面积,采用“吊脚”这一结构用于支撑二层扩大的空间。因此在立面形式上部分建筑线条结构呈现倒“L”型,屋檐下一般有一圈柱廊,用于支撑屋面的出挑。苗族传统民居的屋顶形式多为坡屋顶,有双坡、四坡等多种形制。四坡的坡屋顶又分为两种,一种类似于中国古代的庑殿顶,一种类似于歇山顶。坡屋顶具有隔热散热、排水快捷等优势,在雨季时能有效地防止雨水积聚,同时在旱季时又能有效地隔热保温。

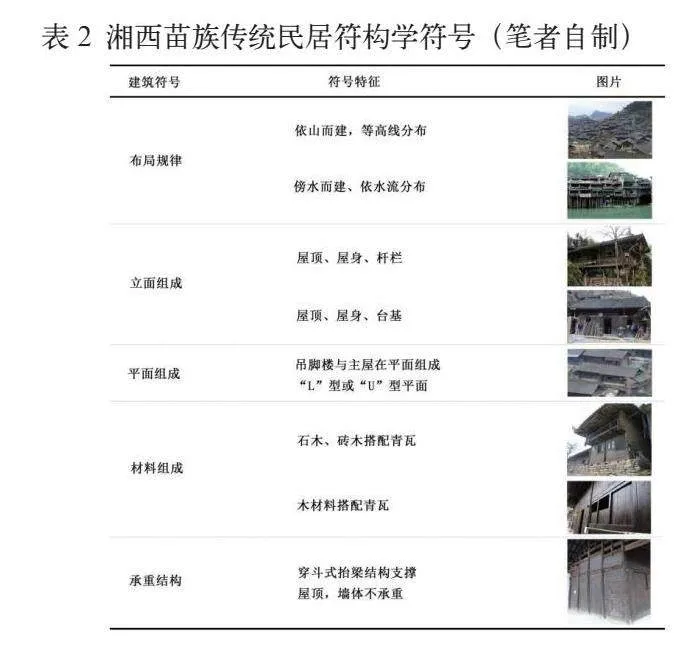

湘西苗族传统民居的构造有着中国传统木构建筑的共同特点——屋踏墙不倒,由木架构支撑屋顶,建筑墙身只起围合作用不参与承重.架构一般为穿斗式结构,但在此结构上苗族传统民居加上了“斜梁”使得建筑二层的空间得以扩充流通。在平面组成形式上,湘西苗族民居一般由主屋、吊脚楼、附属屋三个部分,吊脚楼与主屋在平面上成“L”型或“U”型。苗族传统民居建筑正面一般为三开间,中间部分向内偏移形成凹口,也被当地人称为“虎口”或“吞口”[1]56。室内部分之间没有明显的分界线,但功能明确,正中开间一般为堂屋、堂屋的左右开间一般作为厨房或杂物间,中部置有火塘,卧室一般设与建筑的后部(如表2)。

(二)符义学符号特征

1.图案符号与象征符号

湘西苗族建筑的图案符号是其文化内涵和艺术特色的重要体现。在苗族建筑中,图案符号通常出现在门窗、梁枋、檐口等显眼位置,常见的图案符号包括建筑的细部部件、各种动植物形象、几何图形以及具有象征意义的文字或符号。这些图案符号往往采用抽象化的表现手法,线条流畅、色彩鲜艳,具有浓郁的地方特色和民族风情。例如,蝴蝶、鸟、鱼等动物形象常被用来寓意吉祥、美好和幸福;而莲花、梅花、菊花等植物形象则常用来象征纯洁、高雅和坚强。一些图案还描绘了苗族人民的农耕、狩猎、舞蹈等生活场景以及苗族人民的宗教信仰和图腾崇拜,如龙、凤、麒麟等神话动物形象,它们被视为神圣的象征,具有保佑家族平安、繁衍后代的寓意。几何图形有圆形、方形、三角形、几何线条等,它们通过不同的组合和排列方式,形成了丰富多样的图案效果。这些几何图形往往代表着秩序、平衡和和谐,体现了苗族人民对生活的美好追求。

色彩作为视觉符号的一种,湘西苗族建筑在色彩运用上,也展现了独特的艺术魅力。建筑主要色彩多为传统材料的原始色彩,但鲜艳的色彩如红色、蓝色、绿色等也被广泛应用于建筑装饰中,这些色彩不仅使建筑外观更加醒目和生动,也寓意着热情、宁静和生机。此外,在湘西苗族建筑中,还常常可以看到一些具有象征意义的文字或符号。例如,一些建筑上的符号可能代表着家族的族徽或图腾。这些图案符号是苗族传统民居建筑中不可或缺的一部分,其蕴含丰富的建筑文化内涵。

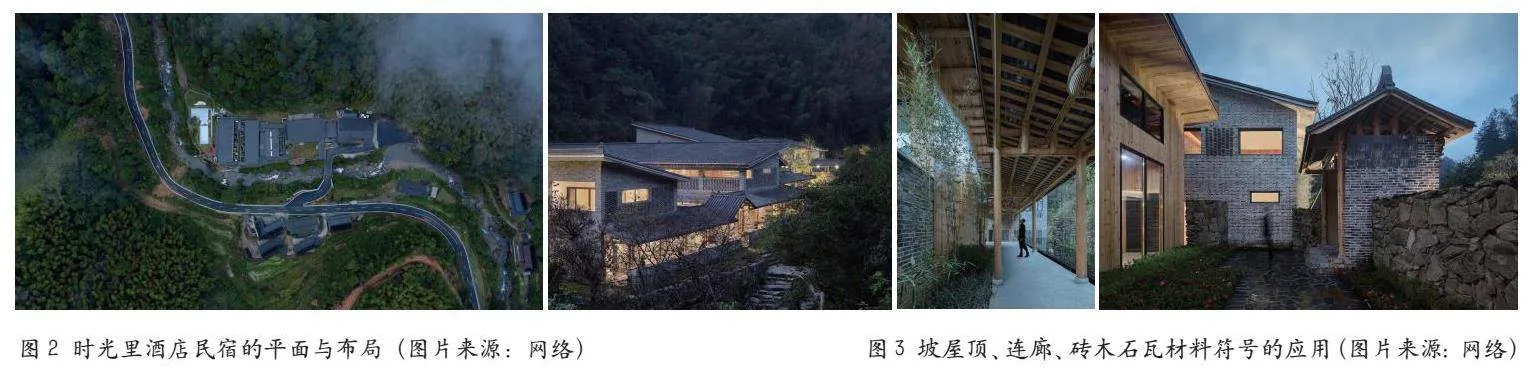

2.指示符号

空间指示符号在现代设计中运用较为广泛,湘西苗族传统民居在建筑的空间指示符号有朝门、马头墙(封火山墙)具有防火防盗的功能。另外还有火塘、天井、合院、连廊等符号,其都为湘西苗族建筑特有的指示符号(如表3)。它们通过形式、位置和组合方式,让观者在内心上让符号和该建筑文化本身进行一定联系。

(三)符用学符号特征

火塘文化是湘西苗族民居建筑中最具代表性的符用学特征之一,它是苗族农家做饭用餐、烤火取暖的重要场所,也是人们休息闲聊、进行人际交往和聚会议事的常用之地。苗族人多在这一场所祭祀祖先、神灵,火塘中架设的“铁三脚”被苗族尊奉为灶神,人们对此十分敬重,不能敲打、吐痰或把脚踏在上面,否则会被认为有辱祖先。此外,火塘还是苗族年轻人走妹行歌、谈情说爱、举行婚礼仪式的场所,这进一步体现了火塘在苗族社会生活中的重要地位。

另外,苗族人民在居住空间的分配与利用上也有着一定的使用规律。在苗族传统民居中,核心位置一般为长辈居住,而晚辈或客人的房间则可能位于较为边缘的位置。此外,男女也有各自的居住空间,这体现了苗族社会中的性别角色和家庭秩序。

三、湘西苗族传统民居符号的当代应用

在现代设计中,苗族传统民居建筑符号的应用已有大量实践成果,这些符号包括独特的布局,造型、结构、装饰色彩以及细部装饰构件等,它们被巧妙地融入到现代建筑中,为建筑增添了浓厚的民族特色。

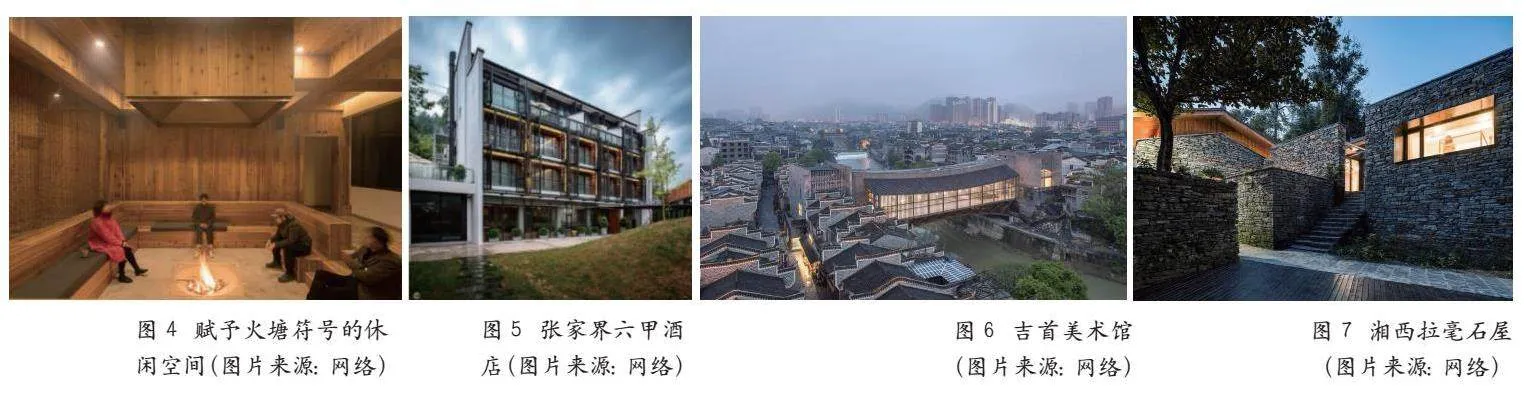

位于湖南省邵阳市绥宁县的黄桑自然保护区的时光里民宿酒店,从多个角度将苗族传统民居建筑符号应用于现代设计中。

从符构角度分析,方案位于山谷之间,建筑坐落在高低落差的场地上,布局规律遵循苗族民居建筑因地制宜依山而建的特性。关于建筑的表层结构,方案提取砖木结构搭配青瓦的立面形式这一传统材料的组合符号。在内部结构中,各建筑单元的承重结构均采用传统苗族民居建筑中的穿斗式结构这一符构符号。建筑的立面组成属于屋顶—屋身—台基这一组成规律但不同的是现代设计中改变了其间的比例关系。在平面组成中,酒店大堂作为主建筑单元与廊架以及周边附属建筑单元之间构成“L”型平面布局,在大堂前部形成院落,大部分苗族传统民居建筑便是此类平面布局(如图2)。

从符义学角度分析,建筑的色彩肌理亦为青瓦、灰砖、木材这些符号,材料与色彩肌理的沿用重组(如图3),配合现代设计不同的组合方式造就了富含传统文化特色的现代建筑。方案中也将部分传统建筑部件通过设计手段融入建筑。例如在传统苗族民居建筑中,凹口一般位于正开间中部,而方案将这一符号移动使用在餐厅建筑顶层中部。此外建筑还将传统的悬山顶、飞檐等符号进行简化使用。传统苗族民居建筑的长廊、院落、火塘等空间指示符号也运用在此方案中,但与前者不同的是,方案设计简化了部分多余的结构与材料,保留原有的空间感受,使得观者在空间中得以亲身感受传统建筑文化与现代设计之间的传承。另外,传统苗族民居建筑的窗花图案符号也在方案建筑中的部分墙体上得以再现,建筑得以获取更多采光。

从符号用学角度分析,建筑的室内装饰设计中,建筑巧妙地应用苗族民居文化符号中的“竹编”作为部分装饰部件,在餐厅部分的家具也使用传统的木质方形桌,装饰大多采用木质材料作为硬装,从空间上的使用复现苗族人民的使用规律与习惯,方案将火塘文化这一符号使用在休闲空间(如图4),在此空间人们围坐在火塘周边休息与谈话,方案将传统的使用功能赋予至空间中,人与建筑之间的使用关系也在一定程度上在现代建筑中得到复原。

此外还有许多丰富的现代建筑将传统苗族建筑符号融入设计,例如湖南省张家界的六甲酒店中的“马头墙”符号的沿用(如图5),吉首美术馆中的“风雨桥”符号的功能扩张(如图6),拉毫石屋中材料传统符号的沿用与解构(如图7),等等。它们都将传统符号转化使其获取新的功能或形式以更利于现代的使用。

通过以上实际案例可以得知,湘西苗族传统民居符号对于当代建筑设计具有非常广泛的应用价值。关于传统建筑文化符号的研究,即可以为现代设计提供新的灵感来源,也为传统文化流失问题提供新的保障手段。

四、结语

通过文章资料收集整理研究可知,文化符号的应用如今以成为现代设计的重要设计参考依据,符号语言运用在方案设计中,是传统建筑与现代建筑进行跨时空的对话。现代设计师孜孜不倦的对传统文化符号进行思考应用,通过直接或间接,抽象或具象、复现与重组、解构与重构等多角度对传统建筑符号进行现代应用。苗族是一个世界性的民族,聚居地分散在世界各地,不同的气候条件、文化元素也可能造就了不同的传统建筑形式功能,该文关于苗族传统民居建筑资料的收集局限于湖南省西南部,资料完整度还有待完善。但值得可提的是,如今关于建筑符号学的现代应用大多是单从符义学角度展开,但该文通过符构、符义、符用三个角度分别将苗族传统民居的符号学特征整理收集,从多个角度剖析了现代设计的符号学应用,通过实际案例从符号学的三个角度说明其可行性,为现代设计提供新的理论参考。虽然建筑符号学如今对现代设计提供了重要的设计理念依据,但建筑符号的使用过程中也需要注意相关问题,如符号象征不应该停留在表面形式的“像”上面,出现表面化、模仿和复制的倾向。[6]对于现代文化性建筑的审美评价,不能单独从形式、功能等单一方面分析,而需要从整体综合的角度来看待其价值。建筑符号的使用也需要在一定的基础地域文化特征之下,避免生搬硬套。

苗族传统民居建筑符号为现代设计提供了独特的文化元素和视觉语言。这些具有鲜明的民族特色和地方特色的文化符号,能够赋予现代设计作品以独特的文化内涵和视觉冲击力。不仅可以为现代设计提供灵感,还可以帮助设计师深入理解传统艺术精神和审美观念,从而在设计中融入更多的文化内涵和艺术现代性。在如今这个设计同质化严重,传统文化流失的时代。传统建筑符号的提取与应用无疑为现代设计出现的问题找到了新的答案。

参考文献:

[1]柳肃.湘西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:128.

[2]彭舟浩,柴凝.符号学视角下湘西当代地域建筑之美[J].城市建筑,2023(20):142-146.

[3]唐冰,何俊萍.浅析苗族民居建筑中的符号文化[J].华中建筑,2023(12):148-151.

[4]张芸芸.湘西传统民居建筑符号及其现代演绎的研究[D].长沙:湖南大学,2010.

[5]欧阳国辉,王强,何晔颖.文化坐标视角下少数民族传统民居符号的保护与转化——以湘西苗族为例[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2023(3):132-139.

[6]倪阳,方舟.对当代建筑“符号象征”偏谬的再反思[J].建筑学报,2022(6):74-81.

作者简介:

李智威,湖南科技大学艺术设计专业研究生。研究方向:环境艺术与景观设计。

樊衍,博士,湖南科技大学建筑与艺术设计学院副教授。研究方向:传统民居传承与创新设计。