摘" 要:本文选取部分经典山西传统寺观彩塑进行分析,以期探讨“塑”与“绘”之间的关系。总结塑绘结合的艺术表现手法,并强调其作用体现在增强视觉体积感、更好地突出形象特征、空间营造与氛围渲染三个方面。在山西传统彩塑艺术中,“塑”是“绘”的前提与基础,“绘”对“塑”进行辅助,塑绘结合的手法使彩塑作品达到了更好的呈现效果。以山西传统彩塑为代表的中国传统雕塑艺术在新时代中国雕塑教育体系下,其传承问题依然面临困境,笔者对这一问题阐述自己的感触与思考。

关键词:山西彩塑;塑绘关系;传承体系

在我国,雕塑是当代美术教育中十分重要的一门学科。直到19世纪末20世纪初,随着西方美术教育体制的引进,才逐渐确立为一种独立教学的艺术学科门类。随着20世纪中西方文化融合的浪潮,中国的雕塑家们留洋海外,学习西方先进的造型理念与教育体制,并将其带回国内。各大美术院校的雕塑系融合当时的中国美术教育现状建立起了一套较为完整的雕塑教育体系,并随着时代的变化不断优化、逐渐完善。在现代的雕塑教育体系中,随着对中国古代雕塑的不断熟悉与重视,这些属于中国的传统美术形式日渐在美术教育中体现出其独有的韵味。

中国传统雕塑经历了各个时期的发展,逐渐形成了充实的结构体系、较为完整的造型观念与表现手法以及丰厚的底蕴。山西传统寺观彩塑在中国古代雕塑众多的种类中逐渐崭露头角,被更多的艺术家及学者所关注。山西省现存历代寺观泥质彩塑一万三千余尊,山西彩塑从北朝时期开始,经过隋唐时期到清朝不断发展,形成了一套逻辑严密、完整的彩塑艺术体系。

近些年来,关于山西传统寺观彩塑的研究日益增多。这些研究,有从彩塑的工艺、艺术风格、时代特征等方面进行研究,也有部分学者从其创作者这一群体及传承体系等方面进行研究,这些内容为本文的写作提供了灵感与写作思路。如青年雕塑家张有魁2022年的博士论文《困顿与再生》[1],其研究集中于1979年以来山西晋中的彩塑工匠,探讨其传承与创新,为本文在山西彩塑工匠的传承问题上提供了很多参考。著名雕塑家胥建国《论中国彩塑艺术概念》[2]一文中,提出了彩塑艺术的“原发性”,并强调了自秦代兵马俑之后中国古代雕塑塑绘结合的表现方式。曾齐宝2016年博士论文《论中国传统雕塑中的塑绘一体》[3]中,从塑绘一体的角度出发,探讨其原因以及对中国传统雕塑进行品评。另有女性雕塑家魏小杰,其2014年博士论文《晋南唐宋元寺观彩塑样式研究》[4],对晋南地区的彩塑艺术按年代划分,对其传播轨迹、意义与影响等方面进行了综合分析与研究,为本文提供了较为全面的论述基础。

中国传统彩塑向来有“三分塑,七分绘”的说法,这句简单的口诀非常形象地表达了彩塑艺术中“塑”与“绘”的一个基本关系。而本文欲从“塑”与“绘”的角度出发,结合部分山西传统寺观彩塑经典作品,浅析二者的关系及具体表现,并对当下中国传统雕塑传承的现状进行简单概述,阐述自己的思考。

一、“塑容”

“塑”一字本义是指用泥土等做成人、物的形象,即“塑形”。山西传统寺观彩塑的制作过程是较为严谨规范的,这可能和中国古代雕塑的传承方式有关。中国古代雕塑历经几千年的发展与演变,雕塑塑造手法随着材质的不同而形成了独特的表现和传承体系。这种传承体系和我们所了解的西方雕塑教育体系大有不同,没有逐字逐句的课堂传授,更鲜有成体系的书籍记载,却在“口与口”“心与心”“手与手”之间流传开来,代代相传。在这过程中,有必须按照依式仪轨而进行的塑造雕凿,也必然会有遵从创作者自身而出发的灵光一现。并且,在彩塑的塑造活动中,传统泥质彩塑的训练和传承中师父带徒弟式的“言传”与“身教”是尤为重要的。“言传部分主要是师父对于传统泥塑制作时,面对人物、神兽等不同塑造对象,运用多年积累和流传下来的口诀与经验。身教部分则是师父教徒弟时候的示范,操作指导等诸多要求。”[1]

其中,口诀是在长时间的实践中总结出来的基本规律,而塑造不同的人物或动物形象时,为表现并着重强调不同的人与物的特点,所遵循的口诀是不同的。如“愁龙怒虎笑狮子”,从此句口诀的字面意义就能够看出,这是传统的彩塑工匠在表达时想要从情绪方面区分龙、虎、狮子三种神兽。再比如还有像“将无项,女无肩”等表现不同人物题材的口诀。佛教题材在整个山西传统寺观彩塑的艺术体系中,占有极大的比重,当然也会有属于其独特的塑造方法,“关于佛像的口诀比如有天庭饱满、地阁方圆、两手过膝,佛手要饱满、侍女手秀长。制作佛像是要和人物有区别的,彰显佛法庄严的前提要把比例关系控制的更为不同”[1]。

塑是完整的彩塑艺术的基础。传统彩塑活动需要从基本的骨架开始,经过复杂的环节逐渐塑成完整的泥稿模样。在此步骤中,创作者需要从整体出发,利用众多熟练的技法,把握好雕塑的造型、动态、神态以及众多的细节比如衣纹的处理、形体的饱满度等,才能创作出优秀并值得品味的彩塑作品。

二、“绘质”

绘,就笔者理解,是以一个表面为支撑面,运用各种工具与基本手法,去表现一定内容与意义的一个行为。在山西传统寺观彩塑的塑造中,“绘”这个行为在一整套彩塑制作流程中所占的比例是很大的,而其在一尊或一铺彩塑作品中承载的观念与作用则是更为巨大的。“绘”是中国传统彩塑中非常重要、独特的一种技法与表现形式。

山西传统寺观彩塑在开始塑造之前,会有“样稿”使工匠在制作过程中做到心中有数。而这个“样稿”可以是像当代雕塑创作中出现的“立体小稿”一样的三维存在,也可以是线描稿即粉本。古时工匠在塑像时一般都有粉本。粉本在彩塑的制作活动中可以起到确定形体、确定位置、确定颜色分布等作用。由此可见,“绘”在塑造活动中的第一步就起到了至关重要的作用。

在泥塑匠人将泥稿制作完成之后,彩塑匠人会在泥塑表面布彩、敷色,然后进行描绘。大部分彩塑作品或用金,或用沥粉,使雕塑外观呈现出华丽、凹凸起伏的立体效果。“绘”不仅是彩塑活动中极为重要的表现手段,更是让作品升华的一个必不可少的步骤。

三、塑绘关系

在传统民间彩塑中,“塑”与“绘”相辅相成,缺一不可。中国传统意义上的雕塑本就与西方雕塑长期带给我们的感受有所不同。西方雕塑强调立体、形体,强调完美的解剖关系,以至于我们经常接触到的西方雕塑多为没有过多亮丽色彩的精美人体形象。虽然西方雕塑早期也有着色,但仍然不影响希腊雕塑中对形体结构的关注远远超过对色彩的关注。而就中国传统民间彩塑而言,只有“塑”是远远不够的。中国传统雕塑的“塑”并不完全像希腊雕塑一样忠实于解剖关系与完美比例,但中国传统民间彩塑有属于自己的造型法则,其更强调“神似”而非“形似”,比如敦煌石窟中的彩塑力士像(如图1),正常的人体结构、肌肉、解剖在这尊造像整体的和谐中统统让步,但就雕塑本身而言,矛盾与统一体现得淋漓尽致。

而我们平时经常所说的“雕塑着色”和中国彩塑几乎是两个概念。对于中国传统民间彩塑而言,没有最后的装銮敷彩是不能算作真正意义上的彩塑的。而“塑”与“绘”的结合也为最后彩塑的呈现效果起到了无与伦比的作用。

1、增强视觉体积感

雕塑本体本就是三维的实体,自然会有随着光源的变化而产生不同角度的立体效果。而色彩随着光源产生的变化,为整个雕塑增加了更为丰富的呈现效果,还能在一定程度上增加其视觉上的空间占有率。以山西大同善化寺的两尊天王像为例,显而易见二者在感官上带给我们体积感与膨胀程度的差异(如图2)。

2、突出形象的特征

在表现不同的题材或者形象时,塑绘结合的表现手法可以让我们直观地感受到所要表现内容的差异,以更快的速度捕捉到其关键特征。比如在宗教人物题材的造像活动中,相近题材的造型往往有许多相似之处,而这时我们就要寻找能代表人物身份的典型特征来进行判断与辨别。

首先,在前期“塑”的过程中,泥塑匠人会将能代表其形象特征的一些要素通过精湛的技法表现出来,如山西晋城青莲寺释迦殿中佛坛前部左右两侧的两尊女身菩萨造像,其身份分别为我们常见到的文殊菩萨与普贤菩萨。但如果我们就其单体造像本身而分析,二者塑造手法、容貌特征、装銮仪态等都很相似,而其他特征如手势、衣饰细节等无法作为我们的判断依据。于是,古代的匠人将最能区别其身份的一个要素塑造出来,即坐骑(如图3)。

其次,在后期“绘”的阶段,除了对部分已经塑好的形体进行着色来进一步区分形象之特征,比如山西长子县崇庆寺的十八罗汉,通过肤色的描绘使得我们能直观感受到不同人物的民族特征(如图4)。而更重要的是还要通过“绘”的手法去辅助前期“塑”的造型。比如上文所提到的青莲寺两位菩萨造像在前期塑形过程中只会将衣服上的褶皱、叠压等关系梳理出来,而细致的衣服纹样会通过后期的装銮描绘出来(如图5)。除此之外,有时天王的胡须、眉毛、铠甲等也要通过“绘”的方式进行补充。有学者曾提到“在中国文化形态和思想观念下,从事雕塑者在身份和地位上要比从事绘画者低得多,甚至都没有对雕塑和绘画进行严格地区分。比如所谓的塑列画苑现象”[3]。可见,中国传统民间彩塑中“塑”与“绘”的关系一直是极其密切的。

3、空间营造与氛围渲染

除了上文中从单体彩塑的角度进行分析外,我们还能从更加宏观的角度去理解感受彩塑中塑绘结合而产生的效果。首先,壁画作为一种绘画表现方式会直接参与到整个艺术空间中。像山西传统寺观彩塑往往并不会只有造像单独存在,从观看与欣赏的角度出发,建筑本身、彩塑以及四周的壁画构成了一个有机的整体。从塑绘关系的角度出发,我们无法只研究彩塑造像本身而忽视壁画的存在。如山西平遥镇国寺万佛殿可以非常直观地感受到壁画与彩塑结合带来的空间感与氛围感(如图6)。可惜由于壁画的不易留存或者一些其他原因,我们现在在很多山西传统寺观中已经看不到壁画这一重要的艺术形式了。

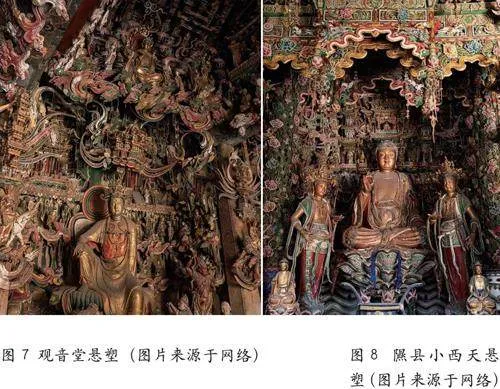

其次,在山西传统寺观彩塑中,除常见的壁画与圆雕彩塑相结合的方式外,还有更加别致的艺术形式,比如悬塑或者说是壁塑形式的彩塑作品。由于悬塑的塑造极为不易且耗时,中国悬塑留存下来的并不多,而山西却有不少寺庙保留了较为完整的悬塑作品。如山西长治观音堂悬塑数量众多,题材丰富,满殿尽显绮丽(如图7)。还有山西隰县小西天的佛教题材悬塑,在有限的空间内创作出了无限的佛国景象,仿佛一处富丽堂皇的“极乐世界”(如图8)。山西平遥双林寺的彩塑极为精彩,上千尊彩塑以连环画的形式展现出了一套完整的佛国故事,“天衣风动,满壁生风”。除以上这些,山西省内还有其他优秀的悬塑作品,比如汾阳太符观昊天殿内保存完好的道教题材的彩塑;新绛福胜寺弥陀殿内的渡海观音像美轮美奂,制作极佳,以及长子县崇庆寺地藏殿的天宫楼阁悬塑等等,皆为悬塑中的精品。为了表达宗教故事的完整性以及视觉上的递进之感,悬塑往往需要上下前后层层叠压的塑造,彩塑匠人们利用各种巧妙构思才能营造出高低有别、错落有致的空间感以及璀璨夺目、妙不可言的氛围感。

四、当代传承创作的思考

在雕塑学科日益发展的今天,山西传统寺观彩塑得到了学界更多的关注。但在其传承上依旧面临着困顿的局面。一方面是因为从古至今中国传统彩塑的传承媒介主要是“言传身教”,使得其几乎没有系统的文字记载流传下来;另一方面,在观念快速发展、生活日渐富裕的今天,大部分人不需要像前人一样将自己寄托在像宗教这样的完美理想国中。因此,虽然现在山西省或者全国范围内依旧有人从事传统彩塑行业,但做得更多的可能是复制和模仿,而无法超越。

现如今,数字技术发展日新月异,彩塑这种传统工匠式的手艺面临着更大的冲击,传统彩塑匠人会在部分程度上被技术代替,这将导致部分匠人为了生存而不得不转型或转业。当然,数字科技也会带来颇多好处,比如以前是通过摄影来记录传统的造像,如今可以直接进行三维扫描,将完整的形象保存成三维图像进行打印,这种记录方式更加直观与全面,也为近些年流行的数字博物馆提供了很好的技术支持。

“在中国现代美术学院的教育实践中,中国古代雕塑始终是重要的教学内容之一,各美术学院雕塑系都不同程度地开设了相关课程,为传统艺术精神的传承与发展进行着有益的探索,并取得了丰富的教学成果与经验。”[5]而像山西传统寺观彩塑这样的内容会在不知不觉中影响到如今雕塑学子的日常学习,进而影响其雕塑创作。但就目前而言,我们对于传统的挖掘、研究与学习还远远不够。中国传统雕塑作为中华民族巨大的文化遗产,为后人的研究与创作提供了巨大的土壤,著名雕塑家何鄂曾在一次对话中提到:“传统就是前人的创造,今天的创造也将成为明天的传统。学习传统,就是学习前人的创造,学习传统的最终目的就是为了创造”[6]。因此,我们需要紧跟时代的脚步,用实践去更好地理解、借鉴、传承中国传统雕塑,使其在新时代的洪流中焕发生机。

五、结语

本文前两个部分对“塑”与“绘”进行了简要的阐述与分析。在第三部分选取了部分山西传统寺观彩塑作品作为讨论对象,阐述塑绘结合的基本关系,并强调其重要性。在中国传统彩塑艺术中,“塑”是“绘”的前提与基础,“绘”对“塑”进行辅助,并对整个作品起到增强视觉体积感、更好地表现形象特征、空间营造与氛围渲染的“点睛”作用。目前,像山西传统彩塑一样的中国传统雕塑艺术的传承依旧面临着各种冲击,而当代美术教育对传统艺术的探索、学习与研究远远不够。这就要求我们用长远的眼光,对这些中国传统雕塑形式进行主动地再认识,不断完善中国当代雕塑教育体系,让中国传统雕塑艺术随着当代艺术的发展再现生机。

参考文献:

[1]张有魁.困顿与再生——1979年以来山西晋中传统彩塑工匠研究[D].杭州:中国美术学院,2022.

[2]胥建国.论中国彩塑艺术概念[J].雕塑,2022(5):90-91.

[3]曾齐宝.论中国传统雕塑中的塑绘一体[D].杭州:中国美术学院,2016.

[4]魏小杰.晋南唐宋元寺观彩塑样式研究[D].西安:西安美术学院,2013.

[5]王志刚.熔古铸今——在全国重点美术学院中国传统雕塑教学交流研讨会上的思考[J].美术观察,2016(5):5-8.

[6]郅敏,何鄂.“创造”是传统文化的精髓——何鄂的雕塑人生[J].美术观察,2016(6):39-42.

作者简介:任若凡,郑州大学美术学院硕士研究生。研究方向:雕塑。