摘" 要:本文主要研究如何通过食物设计实现“美食之都”的建设目标。首先介绍了“美食之都”的建设目标和评价维度,并说明设计在创意城市建设中的作用。然后在阐述食物设计的基本概念和研究范畴的基础上,归纳了食物设计在“美食之都”建设中的五种设计面向和实施路径,并通过案例说明设计师可以通过面向食品、城市农业、服务、市民意识的设计,实现“美食之都”所要求的产业发展、环境保护和地方传统文化传播等建设目标。

关键词:创意城市;食物设计;一带一路;美食之都

美食促进了民心相通[1],是“一带一路”建设的亲和剂和润滑剂,它能突破语言、地域和文化的差异,促进各国民众的交流。随着“一带一路”建设的发展,代表不同地域风味的美食呈现在沿线国家的餐桌上,在推动农业,制造业和餐饮服务产业发展的同时,也带来了美食节等文化活动。美食消费带动城市经济增长,文化传播和社会可持续发展的能力受到了各国政府和民间组织的重视,因此联合国教科文组织将“美食之都”列为“全球创意城市网络”七大主题之一,旨在通过传播具有地方特色的美食文化,推动城市的可持续发展。在我国,澳门、成都、北京等多个地方政府为了申报和建设“美食之都”,出台了一系列政策支持美食相关产业的发展。同时,设计师也通过参与美食文创、产品服务系统设计和社会创新等工作投身到“美食之都”的城市建设中。设计,尤其是食物设计的介入,不但丰富了市民的饮食体验,增加了城市的“烟火气”,也为城市环境治理、产业升级和城市品牌营造等议题提出了新的解决方案。

一、研究背景:“创意城市美食之都”的建设

(一)“一带一路”背景下我国“美食之都”建设的背景、意义和设计着力点

2004年联合国教科文组织发起“全球创意城市网络”活动,设立了包括设计、美食、文学在内的七大“创意之都”主题。不同于上海,北京,柏林这样体量巨大的“设计之都”,我国的“美食之都”澳门,潮州,扬州和顺德的人口和资源都相对较少,入选创意城市不仅由于自身传统文化的历史积淀,也得益于地方政策的支持。在“一带一路”背景下,“美食之都”的建设对我国中小城市有着多重意义:在文化传播层面,提高了中华饮食文化在世界的影响力,不但促进了民心相通,也提高了“美食之都”市民的地方归属感;在经济发展层面,推动了中餐产业的发展,使得更多中国美食“走出去”;在城市建设层面,“美食之都”评审标准要求城市在发展过程中保持文化多样性和生态环境的完整,促进了城市的可持续发展和多元文化的融合。因此我国多地开展了“美食之都”的申报和建设,并根据本地资源特色出台了一系列政策,力图将美食创意融入城市的经济、文化和社会互动系统中[2]。

除了政府主导的自上而下的城市建设,当地餐饮业、农业、旅游业乃至文创产业的从业者也自下而上地开展美食特色社区建设,美食文化活动,非遗烹饪技艺传播等活动响应“美食之都”的建设。在这些创意活动中,设计师不但在食品包装设计、展示设计和品牌设计等文创赛道发力,也在服务设计、社会创新等方面有所建树。

(二)“美食之都”建设:评价指标、地方政策和创意产业

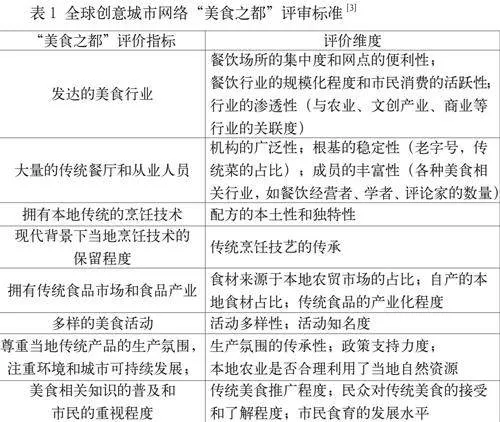

联合国教科文组织于2004年10月提出“创意城市网络”计划,初衷是通过建设创意城市来保护文化的多样性,因此“美食之都”的评价指标特别重视城市的文化积淀和支持其地方文化发展的产业基础,一共有八项指标和19个评价维度(见表1)。

“美食之都”的评价指标为地方政府指明了城市发展的方向。北京,澳门,顺德等地对标“美食之都”的评价标准制定了城市发展方案,包括《推动北京餐饮业高质量发展加快打造国际美食之都行动方案》,《市政府关于推进扬州“世界美食之都”建设的若干意见》等。各地的政策内容虽有不同,但都提出借助创意产业建设“美食之都”。如北京市提出“推进老字号与知名设计企业合作开发文创产品”,推出“北京美食手信”,“升级产品形象、研发国潮新品”等。这一方面是因为扎根于本地文化资源的创意产业可以为城市转型升级、空间重塑和治理创新带来更多可能[4],另一方面创意城市作为“文化的容器”也可以为创意产业提供丰富的创意要素和发展空间,比如在澳门的美食特色社区、特色店、美食年活动等,不仅向游客和投资者展示了当地的美食文化,还为文化创意工作者提供了舞台和工作机遇。所以“美食之都”不但是城市文化的名片,也是创意产业发展的重要载体。厉无畏进一步指出“美食之都”作为创意城市,需要通过文化创意和科技进步推动城市发展,不但要有创意的餐饮文化活动,还要有创意农业、创意旅游以及创意设计的包装、餐具、炊具等[5]。

为了实现创意、技术和文化的融合,设计师将传统美食与现代技术结合,在打造具有地方特色和吸引力的美食和相关产品的同时,也在探究设计赋能农业、旅游业和制造业,实现跨界融合的路径。如在顺德的“预制菜+休闲潮尚+文化创意”的产业发展规划中,设计师通过展示设计,美食节活动策划和“寻味顺德”视觉标识系统设计等工作,推动了多个产业的跨界融合。可见,“美食之都”的建设需要设计行业、文化界、科技界以及农商工各界人士的协同创新,这和“食物设计思维”所提倡的跨学科系统性创新的理念相一致。因此,本文将探索通过食物设计推动“美食之都”建设的路径。

二、“美食之都”指向下的食物设计

(一)食物设计的概念梳理

食物设计作为新兴的设计领域,目前尚没有明确的定义[6]。国际食物设计师协会发起人Francesca Zampollo博士将设计思维的方法引入到食物设计实践中,并提出“食物设计思维”(Food Design Thinking)的概念和“食物设计定义2.0”[7],认为设计师应该从食品、餐具、服务和环境可持续等八个不同的角度开展食物设计的研究。代尔夫特大学设计学院食物设计研究所负责人Schifferstein教授在归纳Zampollo等人的论述[8]基础上,将食物设计定义为针对食物和饮食的设计实践和设计研究[9]。+86食物设计联盟创始人设计师池伟认为食物设计是通过审视食物和人、环境、社会的关系,改善人类的生存、社会关系和生活方式等多个层面的“大设计”[10]。武汉理工大学的王静认为食物设计包括两类:以客观事物为对象的食品形态、烹饪工具、餐具和用餐环境的设计,以及以食客的主观体验和行为作为干预对象的设计[11]。

总而言之,当前学者都认为食物设计是以食物、社会与环境之间的关系为研究对象,将食物视为文化载体和产业链的带动者,通过包装、营销、运输、空间、服务等设计来创造新的饮食体验并推动社会可持续发展的实践活动。

(二)食物设计的研究范畴

关于食物设计的研究范畴,不同的学者从自身学科角度和设计实践经验出发,提出了各自的观点。早在1997年Marti Guixe首次提出食物设计这一概念时,就提出应该在设计中关注食物生态、食物政策、食物科学以及食物浪费在内的整个食物生产消费链议题。中央美术学院的景斯阳提出食物设计涵盖了饮食、烹饪、体验、生态、农业和系统设计[12]。严洁,张凌浩等人认为食材的种植和加工处理、食品的运输销售、菜肴烹饪乃至厨余垃圾的回收利用等,都属于食物设计范畴[13]。代尔夫特大学设计学院的Youngsil Lee博士等人在归纳前人食物设计研究的基础上,归纳出7个食物设计面向:农业、食物加工、营销和配送、厨房管理、政策和习俗、食客、饮食场景。可见,食物设计的研究范畴包括了从食材生产、食品加工、推广宣传活动、烹饪和餐饮服务等食品相关产业链上的各个环节,而这些环节大多与创意城市的建设息息相关。

当前的食物设计涉及食物选择[14],社区农业,包装,服务[15]和进食体验的研究较多,而关于城市建设的研究较少。既然食物设计是处理食物、环境和社会三者关系的设计实践,那么在“美食之都”这样的城市环境里,应该如何通过设计构建人、食物与城市之间的关系?本文通过分析食物设计在城市发展方面的案例,挖掘食物设计在“美食之都”建设过程中的设计着力点和实施路径。

(三)“美食之都”建设背景下食物设计的面向和路径

作者基于Youngsil Lee博士的食物设计面向理论框架,对食物设计的案例进行了收集和筛选,案例选择标准包括:属于食物设计的范畴;有利于实现“美食之都”的建设目标;案例发生的地点在单个城市。作者然后对收集的案例进行分析和聚类,得出五类食物设计面向并归纳其实施路径如下。

1.面向城市农业的设计。设计介入农业,尤其是城市社区农业和郊区农业的历史由来已久。比如米兰理工大学设计学院Meroni教授主持的“哺育米兰”项目,通过设计一个包括了农夫市集、农业公园旅游和种植体验以及社区农场的产品服务系统,满足了民众对高品质食品的需求并振兴了米兰南部农业区的经济,推动了城市可持续发展[16]。同济大学娄永琪教授很早就在上海崇明岛开展了基于郊区农村和农业的“设计丰收”项目并建立都市农业体验中心,并提出设计师可以通过建立小而互联的都市农业系统来建构可持续发展的城乡关系[17]。这些设计实践以农产品为媒介,通过空间、产品和服务的设计,建立了良性的城郊互动,不但发展了当地农业及相关服务业,也丰富了市民的饮食体验。

2.面向社区空间的设计。用餐不仅是为了满足生理需要,也有社交、休闲或娱乐的目的[18],因此城市中的用餐场所往往是复合了多种功能的综合体空间,承担着满足居民社交娱乐需求和社区可持续发展的功能。中央美术学院周子书主持的“地瓜社区”打造的曹家巷社区综合体功效空间,把社区闲置空间改造为居民公共食堂,不但设计了糖油果子铺、咖啡厅等餐饮空间(如图1),还邀请传统手工艺者复刻盖碗茶、糖油果子等传统美食。“地瓜社区”通过邀请当地居民进行协同设计,针对社区发展的痛点提出涉及食品、空间和服务的系统性解决方案,从而实现了延续民间饮食文化、保留本地餐饮产业等“美食之都”建设目标。

3.面向服务的设计。包括美食旅游,厨余垃圾处理,智慧农贸市场等涉及美食体验,销售和加工处理等服务创新。如广州的“食物银行”PDT小站,通过募集临期食品并分发给有需要的人,减轻食品浪费导致的环境污染问题;西班牙和德国的“社区冰箱”也是通过将多余食物通过公共冰箱分享给其它社区成员减少浪费。此类设计包含了两种实施路径:一种面向食物产业的终端用户,以创新的服务模式来解决食物消费与城市环境之间的问题;另外一种则致力于挖掘食物的新价值及其商业模式,如Marije Vogeizang的食物疗愈服务(如图2)。

4.面向食品的设计。包括了食品及其包装,器具的设计。如中国美术学院胡方设计的“豆腐西施”,设计输出除了豆腐本身外还包括了食品包装、制作工具、饮食空间陈设和餐饮服务等。设计师将传统美食所承载的美学、文化和价值观,通过包装、餐具的设计元素或人与食物间的互动传达给食客,为食客带来不同维度的饮食体验。

5.面向市民食品认知的设计。包括了以推广美食文化,提高市民对美食认知为目标的美食节等创意活动,美食主题展览和美食博物馆的设计等。如Sharp amp; Sour工作室举办的濒危食物展览和食物货币展览(如图3),展示了食材,食物和环境间的联系,以此来让市民了解其饮食方式和自然环境之间的关系。在首尔的韩国泡菜博物馆和德国乌尔姆面包文化博物馆,设计师也通过展示设计、服务设计和媒体设计为市民提供认知体验,带领观众能深度了解食物对社会和环境的影响。

三、结语

美食无国界,美食不但是民心相通的先行官,亦是贸易通畅的带路人。一个城市从美食名城到“世界美食之都”的建设过程,也是当地美食文化和产业走向“一带一路”沿线各国的旅程。除了作为城市对外的名片,美食也是城市发展的内在驱动力。餐饮业作为典型的劳动密集型产业,不但用工量大、工时长,而且资金和技术门槛低,对从业者的包容性强,其派生的外卖业务是我国最大的就业蓄水池。美食所带动的餐饮、服务、文创等产业的发展对保障就业率、维护城市社会环境的稳定起正面作用。因此,开封、北京都在积极申报“美食之都”,希望通过美食推动城市发展。

设计可以发挥食物在文化传播、引导健康生活方式等方面的作用,而如何通过食物设计推动城市可持续发展并实现“美食之都”的建设目标,是“一带一路”背景下设计师的时代命题。然而,当前食物设计的研究大多还停留在食品设计和餐饮服务方面,对食物产业链与城市环境保护间的关系,以及食物与市民生活方式方面的研究还比较缺乏,还需要设计师从更多维度挖掘食物设计在“美食之都”建设中的着力点。

参考文献:

[1]吴婷婷,邓靓琪.弘扬美食文化:城市认同建构与城市品牌对外传播[J].科技传播,2019(7):188-191.

[2]程小敏,魏胡婷,宫润华.基于品牌个性理论的扬州“美食之都”品牌塑造[J].美食研究,2023(2):41-50.

[3]詹一虹,程小敏.全球创意城市网络“美食之都”:国际标准与本土化实践[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2016(6):76-86.

[4]陆恒,冯诗琪.基于创意产业和创意集群的创意城市发展研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2015(4):83-86.

[5]厉无畏.创意城市之发展转型中的美食成都[J].团结,2010(6):27-29.

[6]Lemke M.,de Boer B.Setting the Stage:Disgust as an Aesthetic Food Experience[J].Design Issues,2022(3):20-33.

[7]Zampollo F.,Peacock M.Food design thinking:a branch of design thinking specific to food design[J].The Journal of creative behavior,2016(3):203-10.

[8]Zampollo F.Welcome to food design[J].International Journal of Food Design,2016(1):3-10.

[9]Lee Y.,Breuer C.,Schifferstein H N.Supporting food design processes:Development of food design cards[J].International Journal of Design,2020(2):51-64.

[10]池伟,赞波洛.+86 Designer100 食物设计[M].北京:化学工业出版社,2023.

[11]王静,方兴.基于眼动追踪技术的食物设计视觉体验研究[J].包装工程,2020(20):169-173.

[12]景斯阳.后碳背景下食物设计的四维转化[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2022(5):198-203.

[13]严洁,张凌浩,Corino G.社交媒体在食物设计中的潜在应用[J].创意与设计,2022(2):23-28.

[14]Schifferstein H N,Lemke M,Vegt N J.Enhancing desirable food behaviors by increasing or decreasing disgust:Designing and testing infographics[J].International Journal of Design,2023(3):41-61.

[15]Farias L,Soares C, Bursztyn I,Cipolla C.Designing a sustainable collaborative food service for entrepreneurs in a university environment[C].proceedings of the Service Design and Innovation Conference,F,2023.

[16]钱晓波,钟芳.设计与社会创新策略:米兰南部农业公园项目介绍[J].装饰,2016(11):115-117.

[17]马谨,娄永琪.新兴实践:设计的专业,价值与途径[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[18]李志阳.基于食品美学的餐饮空间室内设计[J].食品与机械,2023(4):246-247.

作者简介:

殷亮,博士,北京理工大学(珠海)讲师。

神雨丹,博士,北京理工大学(珠海)讲师。

基金项目:本文系2020年度国家社科基金重大项目“一带一路背景下的国家设计政策研究”(20ZD10);2024年度广东省哲学社会科学规划一般项目“粤菜非遗文化的数字创意设计与传播研究”(GD24CYS32)研究成果。