摘" 要:体育博物馆建设能高效传承体育运动文化,将情境体验赋能垒球专项博物馆设计,有效满足如今参观者对博物馆展陈多维体验式需求。本文首先从情境预想角度进行设计定位,确立突出体育竞技特征,以优化展陈形式为设计目标。其次在情境解构下进行信息提取,强调设计初期对体育信息符号进行获取与凝练。最后在情境重组下进行符号要素整合,依据符号聚类分析,展开符号重组转化。整体策略从情境预想、情境解构、情境重组三层逻辑出发,结合南京工业大学江苏省女子垒球队发展间获得无限荣光这一契机,展开基于情境铺陈、情境构建、情境体验的实践思考,强调垒球运动精神的剧场性空间建构,优化参观者在情境体验中的情境感知归属,为体育类博物馆设计提供新的设计思路。

关键词:情境体验;体育类博物馆;情境构建;顿悟

一、情境体验与体育类博物馆建设

(一)情境体验

情境在汉典中表意为在一定时间内各种情况相对或结合的境况、情况。哥伦比亚大学教授Schilit首次将“情境”概念引入设计领域,并将其定义为人所处的位置、客观物体以及事物和人的联系[1]。体验一词来源于拉丁文“Experientia”,有“去验证”或“去证明”的意思[2]。梅洛·庞蒂在《知觉现象学》中强调“一切体验都是感觉”[3]。体验强调主体在场域中的主观感受,在感官系统的具身实践下,达到情感上的“顿悟”,具有在场性和感性色彩。情境体验设计即以主体需求、关键情境因素出发,设定特殊环境。主体在情境体验下,实现情感顿悟,引发的新思维、新行为继而又反馈于情境[4]。参观者对空间情境的外在感知激发内在心理,空间记忆在大脑的存储下,时间将过往认知经验与物质环境并行,从而达到体验。情境体验赋能下的空间设计区别于线上展览视觉层面的智性体验,综合调动观者的记忆、联想、情感,利用人们对场所元素的具象化提取与感知,从而形成个性化的空间体验。

(二)体育类博物馆建设

新时代发展背景下,人们对于健康生活的高质量需求,极大地促进了城市体育运动空间的发展[5]。我国的体育博物馆前期起步晚、中期发展慢、后期增速快[6],呈现出多元联动、多维拓展的新动态[7],这也充分体现出体育类博物馆建设的发展潜力。体育类博物馆在实际发展中存在诸多不足:一是场馆整体社会影响力欠佳[8],缺乏一定的大众基础;二是藏品展示方式单一[6],数字互动方面较弱,缺乏对体育博物馆功能的定位和思考[8];三是多样化功能的单项类体育博物馆欠缺,国内关于垒球博物馆展陈建设以及相关的研究较少[9]。有学者也提出创新性的解决办法,其一:融入口述历史的方式,倾听历史的声音[10]。其二:开发体育衍生产品,提供个性化产品[9]。其三:探索“数字体育博物馆+”发展模式,革新交互场景[11]。国外关于体育博物馆的系统研究并不多见,研究主要集中于中外体育博物馆的对比和介绍国外著名的体育博物馆、名人堂。例如,朱海明在《国外体育博物馆》文章中,详细介绍了多个国外专项体育博物馆的详情[12]。

(三)情境体验赋能体育类博物馆的特性与可行性

博物馆是展示物与活动起源、发展以及未来展望的重要场所。在体育文化背景下,博物馆成为了人类体育活动的记载者和传播者。情境体验立足于参观主体需求与体育情境要素,将体育文化进行分解与重构,提取体育运动符号,将其转译融于空间情境,实现区别于它类文化博物陈列的空间体验,参观主体通过具身实践,联系过往运动记忆与经验,实现情感上的共鸣与顿悟。体育类博物馆丰富了主题博物馆的常规类别,使得博物馆主题特征更为显著,其次作为具有身体性、参与性的体育,易于让人体会“动态性”的感觉。情境体验的融入,使得体育氛围情境更易于被感知,体育文化特性也更好被彰显。

二、垒球运动的发展与南工女垒精神:缘起与荣光

(一)垒球运动的发展

因缘际会,和合而生。垒球运动起源于19世纪80年代的芝加哥,由棒球运动衍生而来。相传在1887年的一场美式橄榄球的赛后庆祝运动中,两个学生一个抛掷手套,一个下意识地击打棍棒,这一动作间的交往可以说是垒球运动的前身。1926年制定了统一的赛事规则,1933年美国业余垒球协会成立了这项击打类运动,它被正式命名为“Softball”,后来逐渐流行于世界各地[13]。随着时代的进步,垒球专项体育活动也逐步完善,拥有更为国际化的规范,并渐渐发展为全民健身活动的组成部分。

百草萌动,传入中国。在20世纪初的远东运动会上,他国垒球队在会上做出表演。不久之后,垒球运动开始被引入我国,具体可以追溯到20世纪二三十年代,由在美留学生正式将此项运动带回祖国。初期,垒球运动被立项为表演项目,后被列入正式比赛项目,再发展为参加国际赛事。在前期的探索下,中国逐步斩获佳绩,如月之恒,如日之升,成为拥有强大垒球经验储备的一支世界垒球劲旅。

(二)南工女垒精神:缘起与荣光

南京工业大学江苏省女子垒球队,最初建立的契机便是与体育总局签订了“体教融合、省队校办”的协议。2003年队伍正式成立,在创建初期面对没有场地、器材、专业人员的困境,“然遇困而求知,困知而勉行”。队伍积极发扬“锐意进取,不断挑战”的精神,致力于改善诸如技术人才培养、团队默契、高水平谋略等方面的不足。垒球队在困知勉行的过程中,获得无数荣光。自2010年至今,女子垒球队创下连续十年包揽一类赛事“十二连冠”的历史,连续三届夺得全运会冠军。在多年的建设中,垒球队经历了从无到有,从幼苗到茂树的过程,这期间逐渐凝练形成了“奉献、拼搏、坚韧、协同”的女垒精神,以全情投入、锲而不舍、自强不息、锐意创新的态度,缔造冠军之师。以无数次的挥棒接球,高强度的训练,高质量的谋略,彼此的团结协作,成就卫冕传奇。女垒精神是女垒体育实践的最高产物,以“女垒精神”为核心的女垒文化活动集知识、技能、情感、态度、价值观于一体[14]。

三、情境体验赋能下体育博物馆设计策略

(一)基于情境预想下的设计定位思索

体育博物馆设计的最终目标是优化展陈形式与主题内容体验,突出竞技运动的速度动感与竞技精神。设计前期基于整体性思维综合考虑宏微观因素,确立空间形式功能、主题情境营造目标即情境预想,这一过程是更好构建情境解构与情境重组的基础。从宏观、微观角度探究体育类博物馆设计前期的认知框架,宏观角度如环境保护、经济造价、社会发展等,微观角度如场地现状、体育文化、人群需求等,在不同维度下运用定性词汇进行初期情境思维导图的描绘。宏观维度如环境保护层面需践行可持续发展理念,设计实践中可充分利用太阳、风、植物等自然属性,为不同人群提供生物气候舒适体验,减少使用不可再生能源设备。经济发展层面需考虑建造与技术体系的适宜性,注重可持续设计策略的可实施性。社会发展层面体育文化的传承与体育精神的弘扬至关重要。微观维度从体育文化主题营造层面出发,空间中的形、光、色、质等“软”环境因素构建主题归属的桥梁,将体育文化的速度感、拼搏感要素与空间的软环境元素融合,从而实现主题营造。从人群需求层面构建情境体验用户画像,服务对象包括以深入研究体育文化为需求的专业人士;以追忆竞技荣光为需求的体育运动者;以丰富体育文化、注重体验与休闲为需求的大众参观者,依据服务对象个性特征,形成空间情境功能定位。博物馆展陈设计强调体验的发展趋势下,结合情境预想进行目标定位,高效把握情境解构与重组层面的侧重要点,逐层深化体育博物馆情境的科学认知,在感悟体育文化精神层面提供方向性引导。

(二)基于情境解构下的信息提取

情境解构在设计中表现为对体育运动文化初期信息的认知转译,强调信息归类与分解、符号获取与凝练。情境构建依赖空间每一具象性物质形态的表达,包括空间形式与序列、色彩韵律与肌理质感等元素的艺术性加工。索绪尔在语言符号系统中提出“能指”与“所指”的概念。“能指”即可外在感知的物质性显性符号,“所指”指的是显性符号背后的象征含义、精神色彩与隐喻内涵。在符号的初期甄选阶段,依据“能指”“所指”语义,可将体育运动主题因子分为显性物质因子与隐性文化因子两类。物质因子主要涉及运动器械、运动场地、竞技荣誉成果等,文化因子主要包括运动历史、竞技精神、社会效应等,从其中选取易感知的图像性符号、具有表征义的指示性符号、基于观众共识的象征性符号,进而从体育博物馆的主题情境预想进行符号聚类分析,将散状的原始符号围绕情境构建框架进行聚类整合,将结果进行级别和侧重点区分,寻求体育类博物馆建设的优先探索层级。符号解构中可采用一物多用原则,展现个体符号的多功能性,如提取兵乓运动中的球拍符号,其一可将球拍作为空间陈列中具象关联元素,其二可在视觉感知需求下提取色彩,其三可在空间互动需求下提取球与球拍间碰击音效。同时,符号筛选中遵循着情境预想下主题营造的目标,保持情境主题的一致性与系统性。

(三)基于情境重组下的符号要素整合

情境重组是基于情境解构下依据符号聚类分析的结果,进行符号重组转化并与空间叙事节点适配。情境不是静态的,不是一成不变的,会随着用户行为和心理状态持续变化[15],故而体育博物馆情境体验设计需融合具身实践与思维联想下的综合感知,对内容的多维度展示需要具有灵活性。情境预想下的主题定位需考虑空间情境整体性的叙述主线与单元情境系统性的组合方式,从而满足参观者动态持续性的情境需求。整体性叙述方式包括线性叙事视角、非线性叙事视角、多重视角叙事等。单元情境的叙事方式可运用全知视角、限知视角、纯客观视角叙述,限知视角更具有真实性和体验感,更易于观众进入情境体验中。体育博物馆展示设计中可运用线性叙事方式,依据体育历史发展逻辑顺序设置空间叙事节点,在主题情境目标下将符号聚类结果与单元节点相联,运用联想与同构、虚实相生、沿用与复刻的符号转译手法,展开对体育外显与内显符号的创新转译,将转译成果运用至每一空间叙事节点处的空间形式、材质、色彩肌理的呈现和表达,从而促进参观者在体育文化空间中的感知唤醒,通过空间动线、节点任务引导行为触发,实现对整体氛围情境的顿悟。

四、情境体验赋能下的垒球专项博物馆设计实践

(一)情境铺陈:路径选择

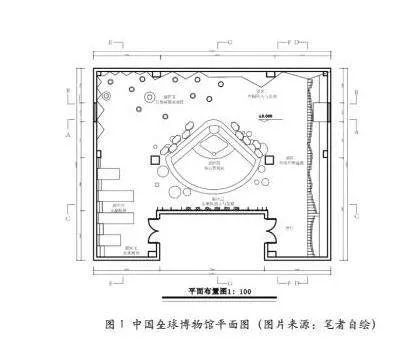

情境体验赋能下的垒球博物馆设计以宏观、微观角度构建博物馆情境体验目标定位框架。宏观角度如环境保护层面,尊重项目原场地室内空间的自然光通道,辅以智慧人工照明技术,便利照明调节与管理。饰面涂料选择上,选用不含挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、重金属等有害物质的微水泥涂料。经济发展层面,项目原场地面积共228平方米,整体面积较小且经济成本投入不高(如图1),需避免复杂的建造体系,减少大型异形装置体设计,贯彻一物多用原则,即依据单元体组合多变适应多空间节点的展示需求。社会发展层面强调对垒球运动的文化推广,增强其社会影响力。微观角度细分情境铺陈路径选择,空间展示模式上,原场地呈现“凹”形,故而整体设计进行围合中心式展示模式,充分运用室内立面区域进行静态展示,场地中心成为空间展陈叙事的高潮节点;空间功能区划分上,依据人群需求用户画像的角色现状,设立垒球运动文化发展展区、垒球荣光奖项展区、垒球运动互动体验区、垒球精神顿悟区以满足垒球运动专业竞技者、文化研究者、业余爱好者、大众参观者的多元化需求。垒球文化宣扬方面立足于南京工业大学垒球文化与女子垒球精神,从世界、中国垒球发展、南京工业大学江苏省女子垒球队发展进行展陈叙述。整体空间情境以展现“奉献、拼搏、坚韧、协同”的女子垒球精神为核心,以经年发展中所获的无限荣光中感悟其精神魅力为情境构建的核心目标,展开情境铺陈,为后续情境构建与情境体验提供方向性指导。

(二)情境构建:感官演绎

整体的设计实践以垒球运动拼搏奋进精神铺陈于空间情境氛围中,以参观者在其中顿悟垒球荣光与竞技精神为设计目标,基于此展开情境解构,从物质与文化因子对主题聚类符号展开甄选,并依据空间节点展陈需要进行情境重组,从视觉、听觉、触觉层面进行感官演绎。物质因子选取彰显垒球运动主题性的器材形体符号,如垒球、垒棒、垒球场。文化因子选用体现垒球运动精神的隐形符号,如国际化且特点鲜明的运动历史、全场热烈肆意的胜利欢鸣、队伍竞技交流运动间的碰撞。基于此空间视觉层面,运用复刻手法将二维垒球形态特征与缝线覆面纹理直接沿用于序厅的空间形态中,直接点明主题。垒球棒保留其特征的同时,融入装置几何流线的整体构建思维,简化概括置入女垒荣光奖项的展示节点中。地面铺装上,将垒球场直角扇形形态置入核心展区中,产生主题领域性的同时呼应空间展陈核心韵律。垒球运动历史文化主采用赛事图片结合文字要点进行静态展板设计,肆意的胜利欢鸣整体意蕴联想胜利飘扬的旌旗,将赛场中胜利的喝彩与寄托胜利之意的扬帆的旌旗进行情感同构,最终以物化的旗帜造型形成展陈空间中核心装置节点。色彩层面作为直接影响参观者感官感知的第一语义,整体氛围强调胜利荣光意蕴的表达,故而选取蒸腾着胜利极温的红色为空间色彩基调,与象征坚韧的黑色与协同团结的白色调和。材质肌理层面选用富有艺术肌理的微水泥涂料与主题下其它装饰材料和谐统一,参观者触摸时感受肌理质感下的主题氛围。听觉层面,将队伍竞技交流间球与棒的碰撞声置入垒球运动交互体验区中,便利参观者融入情境。

(三)情境体验:剧场性空间建构

情境铺陈环节强调垒球运动主题营造目标,情境构建将符号应用于空间视觉、听觉、触觉的感官演绎中,情境体验环节强调剧场性空间节点的建构。垒球博物馆空间展陈内容呈现世界垒球运动发展、中国垒球运动发展、南京工业大学江苏省女子垒球队发展历史、女子垒球队所获荣誉奖项、女垒精神的线性叙述逻辑,每一逻辑节点适配单元叙事空间,参观者于单线绕行中感知剧场性空间情境,在剧幕间感悟垒球历史与胜利荣光(如图2)。开篇以“碰击”剧幕情境引入世界历史的叙述,以“方体”长短急促的空间序列变化将垒棒击落垒球物理运动轨迹可视化,并将垒棒形态与世界垒球发展历史节点相关联形成静态展板展示。接篇以“奋力一击”视觉情境语言承载着中国垒球发展重要节点内容。单元剧场情境高潮篇“顿悟荣光”,以方体聚集形态象征胜利的旗帜承载着女子垒球队卫冕的无数荣光,并于装置下方设置休息区域,参观者于站坐间领略荣光风采。地面铺装运用垒球场直角扇形元素,区域间参观者休憩中的触点行为即可产生垒球飞出效果并搭配垒球碰撞间的音频效果,形成多元的互动情境体验。紧接“穿梭垒林”剧幕通过参观流线的引导,邀约观众主动介入穿梭垒林单元剧幕的生产过程,空间意义由“既定”成为了“生成”[16]。终篇“激荡”,以交替式几何形体形态里程碑式呈现“奉献、拼搏、坚韧、协同”的女子垒球精神,静态展板设计中融入波浪的层层变化,强化精神激荡下的精神顿悟。以线性空间叙述逻辑串联开篇、接篇、高潮篇、续篇、终篇单元剧场情境节点,从而服务于参观者整体垒球精神文化主题情境的感知生成。

五、结语

随着体育产业的快速发展与国民健康意识的提高,垒球运动呈现出积极的发展趋势。南京工业大学江苏女垒作为中国垒球运动的重要力量,从建立初期至今一路成长,获得了无限荣光,本文基于此以情境体验赋能垒球专项体育博物馆设计,有效传播运动文化精神。本文从情境营造的三个维度即情境预想、情境解构、情境重组展开策略探究。情境预想层需以整体性思维综合考虑主题营造目标,从宏观、微观角度思索体育博物馆设计前期构建框架,以定性词汇聚类分析情境解构与情境重组层面的侧重点。情境解构体现从显性物质因子与隐性文化因子角度对主题研究对象初期的符号提取与转译,同时需要考虑情境营造目标。情境重组层则以目标框架构建与符号解构为前提,依据空间叙事主线实现对空间叙事节点符号的整合。随后进行垒球专项博物馆设计实践,从宏观层考虑垒球自然光通道、环保饰面材料的运用以及设计体系的模块化轻简化。微观层充分依据场地结构与人群用户需求,整体设计语言的核心在于以垒球精神营造为目标展开情境铺陈,接着通过对垒球运动器材形体符号的复刻与简化、垒球运动精神隐性符号与物化符号同构,进行感官演绎。最后以线性叙述主线串联空间剧场性单元叙事节点,强化垒球专项博物馆空间主题的被感知性。

参考文献:

[1]刘文云.基于情境体验的儿童防性侵手机互动游戏设计研究[D].杭州:浙江工业大学,2020.

[2]王来云.乡村民居改造中的情境体验空间设计研究——以松阳织编艺术村设计为例[D].济南:山东艺术学院,2022.

[3]梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001.

[4]王松华,杜星儿,刘杰.基于情境体验的智慧社区设计策略研究[J].低温建筑技术,2023(1):14-18.

[5]李勤,尹志洲,田伟东等.基于功能需求的旧工业建筑体育空间再生设计策略研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2020(5):709-716.

[6]王欣宇,柴王军,李健康.体育强国战略目标背景下我国体育类博物馆发展路径研究[C]//中国体育科学学会.第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(体育社会科学分会).山西财经大学,2022.

[7]杨竞.人类命运共同体视域下体育博物馆传承发展体育文化的实践与展望[J].体育科学,2019(4):23-28.

[8]覃琛.“参与式博物馆”理论框架下体育类博物馆公众教育功能思考与实践——以中国体育博物馆品牌活动“体育六艺”为例[C]//国家体育总局体育文化发展中心,中国体育科学学会体育史分会.2021年“一带一路”体育文化学术大会论文摘要集.国家体育总局体育文化发展中心,2021.

[9]贾靖.基于IPA模型的体育类博物馆游客满意度研究——以国际乒联博物馆和中国乒乓球博物馆为例[D].上海:上海体育学院,2020.

[10]桑培虎.口述历史推进体育类博物馆创新发展研究[J].体育文化导刊,2021(1):40-46.

[11]张学领,李博.体育博物馆数字化可持续发展的逻辑理路、现实困境与纾解之道[J].体育科技文献通报,2022(10):220-223.

[12]许宏悦.高校体育博物馆教育功能研究[D].苏州:苏州大学,2020.

[13]于汇莉.中国垒球运动发展现状研究[J].四川体育科学,2015(6):80-84.

[14]施东莉.“大思政”格局下高校校园体育文化的思政教育功能研究——以南京工业大学“女垒精神”为例[J].科教文汇,2022(24):38-40.

[15]刘沈虹.情境体验视角下的精致露营系列小家电设计[D].无锡:江南大学,2024.

[16]贺诚,黄建成.观看、场域、体验:当代博物馆展示空间中的剧场性建构[J].东南文化,2023(3):147-154.

作者简介:

徐新来,南京工业大学艺术设计学院硕士研究生。研究方向:艺术与科技。

郑曦阳,硕士,南京工业大学艺术设计学院教授。研究方向:环境艺术设计及其理论、展示设计。