摘" 要:随着生活、工作的数字化,人们出现视疲劳的频率和比例越来越高,但主动检测的意愿却不高。游戏的趣味性和互动性能够带动用户的检测积极性。通过游戏自动检测视疲劳,既能为用户提供方便又能加强其自主检测意识,进而能达到普及视疲劳检测的目的,并能提高用户对于护眼的重视。首先通过文献回顾了视疲劳眼动仪检测的可行性;然后,采用半结构访谈对15位专家(眼科医生、程序员、设计师与设计学科高校教师)进行数据采集,形成了25042字逐字稿;接着,使用扎根理论对文本进行三阶段编码分析(开放编码、主轴编码、选择编码),归纳出了125个初始概念、45个副范畴、12个主范畴;最终,形成了3个核心范畴,得出了视疲劳检测游戏的设计要素,并构建了视疲劳检测游戏设计策略,为用户提升视疲劳自主检测意愿的游戏应用设计提供了参考。

关键词:视疲劳检测;扎根理论;设计策略;眼动仪

基金项目:本文系福建省引进台湾高层次人才“百人计划”项目(GY-S21081)阶段性研究成果。

在长时间使用电脑或其他智能设备后,会出现眼部不适、干眼等视疲劳症状[1]。如果长期处于视疲劳的状态中却不进行检测或专业治疗,可能会进一步导致眼球产生严重病变。现有客观的眼科医学检查手段多为验光检查,更进一步的专业眼科检查则需要昂贵的精密仪器且操作复杂。对于用户来说,进行一次视疲劳检测十分耗时,因此,视疲劳的检测无法广泛普及。于是,寻求客观、准确且简便的视疲劳检查方法是多方共同的期盼。基于科学研究及临床工作中对眼球运动的大量观察发现,眼球运动对维持人类清晰视觉至关重要,因而对眼科疾病的诊断和定位具有重要意义[2]。眼动追踪设备能够精确识别异常注视、扫视等,进而定位病变位置[3]。国内外关于眼动追踪技术的视疲劳检测应用研究都取得了一定进展。利用眼动追踪技术可以获取客观的眼动数据,判别视疲劳的状态[4]。严肃游戏的发展将游戏这一形式与医疗行为结合,逐渐成为一种研究的热点,旨在通过游戏的趣味性提高用户的检测意愿,帮助用户更好地达到检测效果。因此,对视疲劳检测进行游戏化的研究具有重要的意义。

一、研究概念与现状

(一)计算机综合征与视疲劳概念

自从2019年新兴冠状病毒疫情以来,网络教学和会议逐渐常态化。现代的阅读和学习方法、休闲娱乐方式对智能设备的依赖性升高。视疲劳也呈现出低龄化的趋势,18岁以下的青少年儿童的视疲劳患病率从疫情前的10%~20%增长至50~65%[5]。美国验光协会AOA(American Optometric Association)将计算机视觉综合症(Computer Vision Syndrome,CVS)定义为使用计算机相关的眼部症状与视觉问题的结合,其症状的产生是由于个人的视觉能力不足,眼睛无法舒适地执行计算机任务。Rossignol等人报告称,每天在VDT(Visual Display Terminal,视觉显示终端)上工作超过4小时的人,计算机视觉综合症的患病率会显著增加[6],因此,许多人容易出现与视觉有关的症状。近视问题会增加计算机视觉综合症或数字眼疲劳(Digital Eye Fatigue, DEF)症状的严重程度。在长时间视疲劳的状况下,眼球可能会产生病变。

(二)眼动仪识别视疲劳

基于科学研究及临床工作中对眼球运动的大量观察发现,眼球运动对维持人类清晰视觉至关重要,因而对眼科疾病的诊断和定位具有重要意义[7]。眼动追踪设备能够精确识别异常注视、扫视等,进而定位病变位置[8],能够作为一种客观衡量眼球运动的工具,辅助神经眼科医生诊断疾病。利用眼动追踪技术可以获取精准客观的眼动数据,探究眼动发生的机制、发育过程及不同眼动类型代表的临床意义[9]。国内多名学者都对眼动指标判断视疲劳进行了深入研究。耿磊,梁晓昱和肖志涛等人使用了深度学习的方法对眼睛状态进行识别,以此来判断人体疲劳状态[10]。而随着家用眼动仪的普及,眼球追踪技术从临床研究的应用范围扩大至面向普通用户的研究[11]。近年来对于眼动仪检测视疲劳的研究主要集中在驾驶疲劳检测上,如申南玲①以及王海晓,丁旭,吕贞等人[12]的文章。其他接触式传感器因在身体部位佩戴不同的仪器可能会干扰受试者的注意力,并影响其安全驾驶的能力,而使用非接触式的眼动仪能够尽可能排除这一干扰情况。因此,眼动仪应用在检测视疲劳是合适的方法,并具有便利性。

(三)游戏化检测与眼控要求

游戏化被视为一种激励因素,可以提高个人对训练、检测过程的参与度,鼓励自我健康管理。Achtman等人设计了康复活动的一般材料和游戏材料的满意度对比实验。结果表明用户更喜欢带有游戏性的训练材料,这意味着患者更倾向于游戏化的康复过程。从医疗管理的角度看,游戏化能够促进检测过程中的自主性和引导性[13]。本研究所提出的视疲劳检测主要是基于眼动技术出发,因此要额外考虑对视觉材料的精确识别,且要尽可能地减少对用户额外的视觉负荷。在眼动控制的界面中,使用图形用户界面(Graphical User Interface, GUI)元素可以有效地引导用户执行眼球运动任务,并能够提高交互准确性,降低认知负荷。Weelden等人研究指出,过多的颜色和纹理会导致用户的高认知处理负荷。在字体和颜色的使用上,在一个区域使用两种不同的字体或强烈的颜色可以引起用户的注意,但使用太多不同的字体或颜色会让用户感到疲惫和烦恼[14]。Kumar等人认为与传统的界面相比,眼动控制的界面需要具有更大的交互式组件,以适配低精度的眼动追踪系统[15]。Niu等人通过实验确定了不会造成眼睛产生过多负担的最佳交互元素的大小、形状和距离[16]。实验结果表明:在纵横比为16∶9,原始分辨率为1920px×1080px、像素间距为0.2745mm的屏幕条件下,当交互组件的尺寸大小为120和160px时视觉搜索任务最为容易,而当大小为80和100px时则更为困难;抽象的图标会比具体的图标的实验难度更高,这意味着具体图标更有利于眼睛控制交互的表现;视觉任务在243px的距离上难度最小,在459px的距离下难度最大,因此,视觉任务的难度随着距离的增加而增加。在上述的研究中,主要针对眼动控制界面中的不同元素,如何在不增加视疲劳的情况下进行更精确的眼动识别,然而,关于如何对眼控游戏的综合视觉设计却并未涉及。

综上所述,多项研究已证实用眼动追踪技术检测视疲劳的可行性与前景[17]。但多数的研究主要集中在评估眼疲劳的程度,探讨了不同眼动指标对于视疲劳的判别效果,却并未对用户自主检测的行为进行研究,同时缺乏对于具体的视疲劳检测游戏的设计策略。因此,本研究旨在引入游戏化检测,增加视疲劳检测过程中的乐趣,从而消减用户对视疲劳检测的抗拒心理;并通过扎根理论收集并分析视疲劳检测游戏的影响因素,构建相关理论框架以提出设计策略;最终对视疲劳检测游戏提供设计指导,进一步推广视疲劳检测,并拓展视疲劳检查的游戏化应用范畴。

二、扎根理论与数据收集

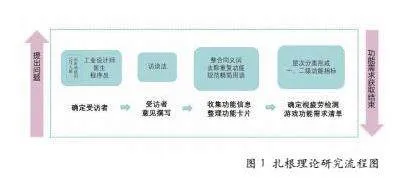

扎根理论(Grounded Theory)是一种定性研究方法,旨在在经验资料的基础上建立理论,强调自下而上将资料不断浓缩,通过比较分析和抽象化,构建概念范畴和理论模型。本研究采用扎根理论的研究流程(如图1)。

访谈专家包含了眼科医生与程序员。同时,考虑到本研究是为了利用以视觉效果为主的游戏形式进行检测,故纳入具有丰富视觉设计经验的设计师与设计学科的高校教师。文章通过对9名设计师,2名程序员,2名眼科医生,2名设计学科高校教师,共计四个群体的15位专家进行深入的半结构式访谈,收集其对利用游戏这一形式完成视疲劳的眼动检测的看法与建议,从而构建起视疲劳检测游戏的设计策略模型。

三、编码与理论模型构建

根据对视疲劳检测、眼动技术和游戏化的文献分析形成的半结构式访谈大纲,主要包括视疲劳症状、游戏化检测动机、游戏视觉设计元素三大区块,共12个题项。本研究让受访者畅所欲言,以展开对视疲劳检测游戏的思维发散与联想,并在征得其同意后全程录音,最后将专家意见材料整理为25042字逐字稿。

(一)开放式编码

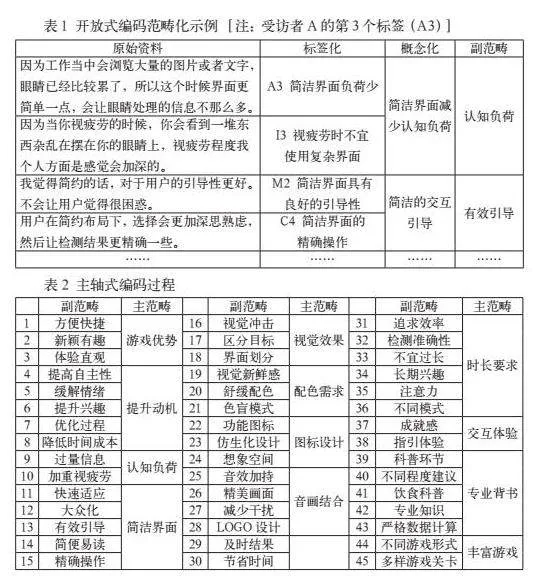

开放式编码是指对资料的词句和片段进行抽象化和概念化的过程:对每个语句进行贴标签并赋予概念,再与原始资料进行不断比较、整理形成范畴。初步编码形成了125个初始概念,组成了45个副范畴(如表1)。

(二)主轴式编码

主轴式编码在开放式编码的基础上,继续对数据进行编码分析,发现各范畴之间的潜在关系。本研究在开放式编码的基础上,通过分析45个副范畴的内涵,对多个意义相同的副范畴进行合并,最终形成了12个主范畴(如表2)。

(三)选择式编码

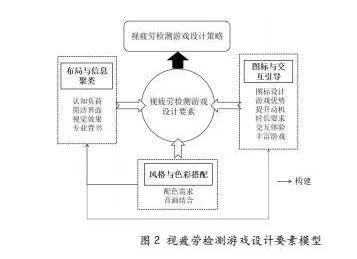

在选择性编码阶段,本研究对主轴编码所形成的12个主范畴进行了进一步归纳和整合,以从中提炼出更加系统的核心范畴,最终形成了3个核心范畴,分别是布局与信息聚类、风格与色彩搭配、图标与交互引导,进而构建起视疲劳检测眼动游戏设计策略理论模型(如图2)。

(四)饱和度检验

扎根理论要求研究者对构建出的理论进行饱和度检验,以验证对材料的提炼是否可信且充分。完成三级编码后,对预留的2份访谈资料作为饱和度检验的材料进行分析,可以发现剩余材料中没有再出现新的概念,已构建的模型在剩余材料中仍适用。由此,可认为本研究提出的视疲劳检测游戏策略在理论上是饱和的。

四、视疲劳检测游戏化设计策略阐释

(一)简单清楚的布局与信息聚类

视疲劳检测游戏界面需要承载不同种类的信息,这会使用户难以快速区分想要知道的信息。在疲劳状态下,过于复杂的界面可能会加重用户视疲劳,导致其难以判断视觉信息。而简洁的界面更具有良好的指引性和大众性。尽量减少干扰因素能够避免用户进行误操作。简洁界面可以采用不同的间距实现不同种类的信息聚类,可以使用视觉元素的距离来表示信息之间的关系;简洁界面的每个区域之间应有适当的留白,可以运用空白区域造成的距离引导玩家的视觉流,从而增强其视觉层次以及信息流方向,让玩家更快速地找到他们想要获取的信息;简洁界面也可以用相同的线条和形状构建不同的“容器”,可以使用“容器”将同组信息框定在某一个区域,利用不同“容器”的视觉层次来区分可交互性与优先级,以减少用户的认知负荷。

在视疲劳检测之后,根据视疲劳的情况提供相对应的科普知识也被纳入了眼疲劳的游戏设计中。将科普知识融入交互流程中,在等待过场中或游戏结算页面中展示不同的护眼科普,可以使用户无意识地学习相关知识。使用相对应的信息聚类手段,能够使用户在不知不觉中掌握护眼知识,从而达到促进用户心理层面护眼动机的目的。

(二)整体和谐的风格与色彩搭配

视疲劳检测游戏由许多界面构成,风格或色彩过于花哨都会造成不必要的视觉负荷。而营造统一的视觉风格不仅依赖视觉单元之间的搭配,还需要色彩的配合。色彩的情感定位是首位。结合视疲劳检测游戏的设计目的,首先要考虑的色彩效果是温和的、舒适的,不能带给用户过多的紧张感和严肃情绪。色彩的和谐是指在界面中的色彩在色性、面积、位置等分布上达到对比和强度都相当的平衡感。在视疲劳检测游戏的配色选择上,在准确区分背景和主体的情况下,需要不会加重视觉负担的颜色,并需要避免使用高饱和度的纯色和大面积的深色色块。不当使用高纯度的颜色和深色可能会加深视疲劳的状态,不利于用户情绪的放松。大面积的深色色块会在游戏环境中营造出一种压抑、严肃的氛围,而过于深沉的配色会使用户加重心理负担,带来一定的情绪负荷,也不利于缓解用户检测时的紧张情绪。

游戏界面色彩的节奏和韵律感是界面美感表达中不可缺少的重要因素。在界面中,颜色按照一定的规律反复出现或者是依次呈现,会产生类似乐理概念中的节奏和韵律排列。例如,通过色相、明度、纯度和一定的形状、面积按照光谱或色阶的顺序依次排列(顺序可以是从大到小、从强到弱、从冷到暖等不同的等差或等比渐变)可以起到增加层次感、空间感的作用。想要进一步利用色彩达到风格上的统一,可以利用色彩关联。配合的色彩之间进行呼应,你中有我,我中有你,以形成配色中的整体性和协调性。

(三)清晰明了的图标与交互引导

图标在游戏交互界面中起到非常重要的引导功能。功能的可视性越好,越方便用户发现和了解游戏的游玩方法。在视疲劳检测游戏视觉设计中,直观又有趣的图标会使游戏画面富有想象空间。利用图标进行相应的指引,可以让用户快速上手游戏,从而降低用户的焦虑。丰富又有趣的LOGO设计会在第一时间吸引到用户,激发起用户游玩兴趣。良好的交互体验能够在用户操作系统时及时给出反馈,以便用户能够正确地继续下一步游戏操作。在用户进行了正确操作后,可以利用不同的视觉图标奖励和刺激用户的积极性,带给用户一定的成就感和满足感。整体游戏的交互流程不宜过长,因为流程过长可能会使用户的兴趣下降,也有可能会加重视疲劳的程度。但是,需要利用良好的交互指引和足够的学习时间使用户理解检测游戏的方式。游戏的游玩形式是游戏的核心主体,可以采用多种不同的游戏关卡,以提升趣味性。有效的交互不仅仅是视觉上的元素配合;适合的音效也能够配合操作,实现“双通道”配合,从声音层面向用户传达信息,进一步减少用户的认知负荷,从而达到轻松快乐的游玩体验。

五、结语

随着视疲劳症状的普遍化,用户对于视疲劳检测与医疗需求也会不断提升。本研究通过文献回顾分析了采用眼动技术检测视疲劳的可行性与游戏检测的前景,收集了相关专家的建议,使用扎根理论对收集到的资料进行分析与研究,构建了视疲劳检测游戏设计策略模型。游戏应用设计在保证游戏趣味性的同时,通过视觉设计上的和谐有序、层次分明,可以减少给用户带来额外的认知负荷、操作负荷和视觉负荷。后续的研究工作将进一步探索设计实践,以验证设计策略的有效性。

注释:

①申南玲.典型驾驶场景中驾驶员眼动差异及感知规律研究[D].西安:长安大学,2023.

参考文献:

[1]张桂欣,王玮,杨剑英.眼科门诊职业人群视疲劳现状及影响因素调查[J].华南预防医学,2024(2):138-142.

[2]尤佳璐,惠延年,张乐.眼球运动及眼动追踪技术的临床应用进展[J].国际眼科杂志,2023(1):90-95.

[3]陈庆荣,周曦,韩静,等.眼球追踪:模式、技术和应用[J].实验室研究与探索,2012(10):10-15.

[4]杨晓楠,王帅,牛红伟,等.眼动交互关键技术研究现状与展望[J].计算机集成制造系统,2024(5):1595-1609.

[5]中华医学会眼科学分会眼视光学组,中国医师协会眼科医师分会眼视光学组.中国视疲劳诊疗专家共识(2024年)[J].中华眼科杂志,2024(4):322-329.

[6]Rossigno A M K,Morse E P,Summers V M,et al.Video display terminal use and reported healthe symptoms among Massachusetts clerical workers[J].Journal of Occupational medicine,1987(2):112-118.

[7]尤佳璐,惠延年,张乐.眼球运动及眼动追踪技术的临床应用进展[J].国际眼科杂志,2023(1):90-95.

[8]陈庆荣,周曦,韩静,等.眼球追踪:模式、技术和应用[J].实验室研究与探索,2012(10):10-15.

[9]尹洁.先天性特发性眼球震颤的手术治疗及眼动仪在疗效评价中的作用研究[D].昆明:昆明医科大学,2012.

[10]耿磊,梁晓昱,肖志涛,等.基于多形态红外特征与深度学习的实时驾驶员疲劳检测[J].红外与激光工程,2018(2):69-77.

[11]周明,彭菲菲,李孟牛,等.基于眼动追踪的弹幕视频老年视觉注意与交互机制研究[J].装饰,2023(11):89-93.

[12]王海晓,丁旭,吕贞,等.基于注视行为特性的驾驶人分心负荷评估[J].华南师范大学学报(自然科学版),2022(4):7-17.

[13]Achtman R L,Green C S,Bavelier D.Video games as a tool to train visual skills[J].Restorative neurology and neuroscience,2008(4-5):435-446.

[14]Weelden L, Cozijn R, Maes A,et al.Perceptual similarity in visual metaphor processing[C]//2010 AAAI Spring Symposium Series.2010.

[15]KUMAR M,WINOGRAD T.GUIDe:gaze-enhanced UI design[C]//Extended Abstracts Conference on Human Factors in Computing Systems.DBLP,2007:1977-1982.

[16]Niu Y,Tian J,Han Z,et al.Enhancing user experience of eye-controlled systems:design recommendations on the optimal size,distance and shape of interactive components from the perspective of peripheral vision[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2022(17):10737.

[17]陈田,蔡从虎,袁晓辉,等.基于多尺度卷积和自注意力特征融合的多模态情感识别方法[J].计算机应用,2024(2):369-376.

作者简介:李若茜,福建理工大学设计学院设计学专业硕士研究生,研究方向为工业设计。

通讯作者:吴正仲,博士,福建理工大学设计学院设计学专业教授,主要研究方向为产品设计、疗愈设计、感性工学。