摘" 要:在当今时代园林景观的发展中,人们对于园林的景观营造更注重视觉艺术的审美与体验,在造景手法的视觉层次方面追求形式逻辑的完整严谨,空间层次方面追求无界与延伸感,从而形成透明性的视觉效果。文章基于透明性原理,从视觉和空间角度探讨园林景观营造的内在逻辑与思维。发掘透明性理论从古典园林到现代园林的继承与发展,思考如何在未来园林空间中不断完善透明性理论,并在传承中对其进行创新。

关键词:透明性理论;园林景观;空间延伸

文章主要基于以下两点问题展开研究:其一,现代社会中人们对园林景观审美水平的提高,趋于同质化的园林景观设计已不能满足人们的审美需要。其二,受西方园林景观形式的冲击,我国传统园林的文化内涵和形式逐渐削弱,中西方园林景观的融合发展并没有取得有效性的进步。文章试图从西方透明性理论的视角切入,研究并分析中国传统园林景观的设计形式和语言,探讨现代园林景观与未来新时代园林景观的发展方向。

据中国知网数据库与外文数据库中检索的“透明性理论”主题研究显示,这一研究概念正处于持续被探讨的状态。从内容方面看,针对这一概念的界定较为宽泛,且研究主题大多集中在建筑领域,很少被使用在景观话语体系中。从研究方法来看,仅有较少文章对透明性理论进行深层剖析。文章研究的创新之处在于将透明性理论运用到园林景观的领域中,并分别剖析透明性理论的物理层面和现象层面,从古典园林到现代园林的应用发展,再到新时代园林景观的未来展望,论文结构采用横向纵向的不同分析,带给读者更明确更直观的研究内容。

文章旨在探讨“透明性理论”在园林景观中的传承与创新,特别是园林景观在空间和视觉角度上的创新,从而满足人们对于新时代园林景观的要求。文章以“透明性理论”在中国不同时期的园林景观中的发展为线索,分析“透明性理论”在园林景观传承中的问题,尝试将其完善并结合时代特色进行创新,以达到新时代园林景观在视觉、空间和审美艺术方面的要求,并以此推动新时代园林景观的应用和发展。

一、透明性理论的出现

透明性理论是柯林·罗(Colin Rowe)和罗伯特·斯拉茨基(Robert Slutsky)在对功能主义、现代主义的形式单一模式化提出质疑,并试图探索形式与空间的更多模式与逻辑的基础上所提出的理论概念。在书中,作者认为透明性存在两种不同逻辑的形式,一种是“物理透明性”,另一种则是“现象透明性”[1]120。“物理透明性”是指视觉上、建筑材料上的透明性,是光线透过物体时产生的视觉现象,关注材料、光线所带来的物理性质[1]120-122。例如,玻璃材质的通透,能够在视觉上起到延伸空间大小、模糊空间边界的效果。“现象透明性”是指空间中的两个形象相交叠时,不依赖于建筑材料、光线等物质表象来体现互相渗透,依旧保持其独立性与完整性,关注结构、层次所带来的空间现象。例如空间的结构、层次与变化所体现的空间的多义[2]。

透明性理论的产生,其源头可追溯至绘画艺术界。在20世纪初的立体主义绘画中,《亚威农的少女》《静物》《共时的窗子》等都是这一流派的代表作品。《亚威农的少女》也是第一张被认为有立体主义倾向的作品,它批判否定了以三维空间为创作主要目的的传统绘画,开启了多重视角下的绘画艺术[3]。例如,格里斯的《静物》就体现了现象透明性,画面中斜向网格与垂直网格的交叠形成了浅空间,物与物之间的分解与重构交织在画面中,相互渗透而不凌乱,为画面增添了波动感。德劳内的《共时的窗子》则体现了物理透明性,画面中运用几何化的形式表现,并通过分解、重叠来捕捉光线的折射和反射,形成物理上的透明。

在建筑艺术中也可见透明性理论的运用。例如,著名的包豪斯校舍是典型的具有物理透明性的范例,该建筑立面运用了大片的玻璃幕墙,利用物质材料体现其透明性的特点。同时在空间层次上的设计较为简单,在视觉上给人直接、通透的感受,与德劳内的《共时的窗子》有着异曲同工之妙。而勒·柯布西耶的加歇别墅则是典型的体现现象透明性的范例,虽然该建筑的立面也使用了玻璃材质,但并未强调玻璃的透明属性。该建筑的空间布局相互交错,强调空间秩序,前后空间有开有合,收放自如。空间相互渗透、穿插,给人带来丰富的有透明意象的视觉效果,犹如格里斯的《静物》。该建筑能够使观众产生丰富的空间视觉与心理体验,并且引发多重解读。透明性理论不仅存在于绘画和建筑艺术中,而且在古典园林的意境营造和造景手法中得到了继续延伸[4]。

二、透明性理论在古典园林中的运用

(一)物理层面

在古典园林中,物理层面的透明性大多体现在门、窗或孔洞的营造上,漏景、透景与障景的手法也蕴含其中。园林中,窗的各式各样的造型,不仅拥有丰富的视觉效果,而且通过光线穿透作用下投射的光影给空间增加意境,使得内外空间融合通透。而窗上的玻璃材质,也因为光线的折射和反射形成透明的意象,对人的视觉、行为产生影响,形成神秘感,并在视觉上对空间产生延伸的效果。虽然窗内与窗外被窗户分割为不同的空间,但窗户的花纹样式、玻璃以及孔洞却为两个空间提供了可连接的桥梁。人们透过窗,以窗为框,空间如同画一般镶嵌于花窗之中,诱导人的视觉,并让人对另一空间产生好奇与联想,引导人游览于园林之中,探索画中的美景,空间的边界也同时被弱化。而古典园林中的门多分为两类,即实木门和棋盘门。实木门一般在进入建筑的正门或后门使用,而框架上装木板、加以穿带方格的棋盘门则是古建筑中最常见的门样式。在棋盘门中,又有好些花样制式,比较常见的是苏州园林中的“隔扇门”,主要用作居室或堂屋,由“抹头”“隔心”“腰环板”“裙板”四个部分组成。如宋代建筑的隔扇门一般是四抹隔扇,而明清的隔扇门一般为五抹隔扇。“隔心”部分同样采用透、漏的手法使得空间与空间之间具有一定的通透与延伸[5]。

(二)现象层面

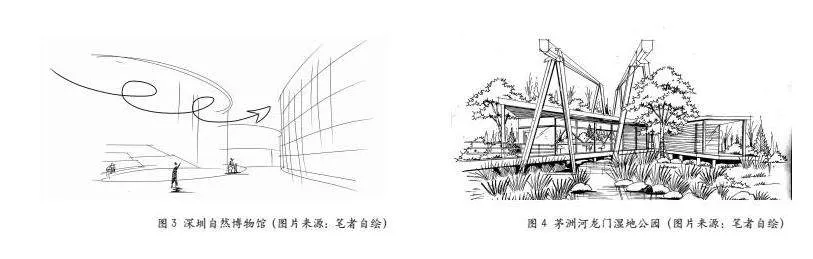

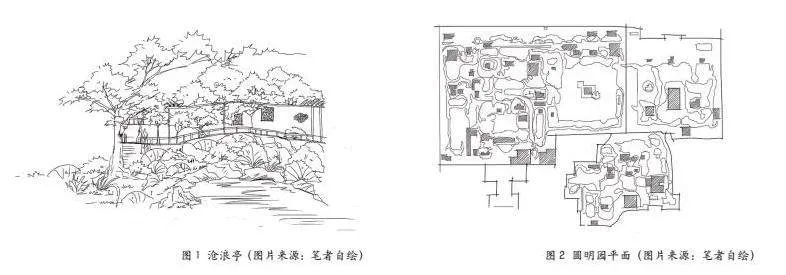

在古典园林中,现象层面的透明性则体现于空间的营造上。园林空间中的“透景”“漏景”“障景”等手法表达出多层次的空间,处处体现“看似有界,实则无界”的空间与意境。古典园林中,空间与空间之间的开与合、收与放,营造出现象层面的透明性,使人适应看似处处皆边界的空间形态的同时,发现前方还有曲径可以通幽,因而不会感受到自身已经处于园林边界。例如沧浪亭的复廊(如图1),复廊通过一双跨在廊墙两侧的廊檐,将园内的山和园外的水紧紧地衔在了一起,造成了山、水互为借景的效果。复廊的漏窗设计也将园内园外的景色共享,形成互通互融,空间上交错重叠而又相互可见,沟通园内、外的山水景观,使水面、池岸、假山、亭榭融为一体。而圆明园中的空间布局(如图2),有曲径通幽,也有广袤无垠,空间变化丰富。园林在轴线的框架下,将大空间分割为多个小空间,但依然保持通透的格局,空间与空间之间相互交融、相互渗透,园中景色若隐若现。

三、透明性理论在现代园林中的运用

(一)物理层面

在现代园林景观中,物理层面的透明性体现在玻璃、穿孔板等新型材料上,并且运用手法更为广泛、多样。它不仅运用于建筑,还运用于景观小品、雕塑、构筑物等。相比于古典园林,现代景观中对于玻璃的使用更为简洁直接,虽然少有繁琐的花纹样式,但足够通透、开敞、大气,多用于建筑外立面、构筑物等。同时穿孔板在保留透明、透漏特性的同时,造型样式更为丰富,为空间的营造增加“犹抱琵琶半遮面”的意境。穿孔板大多用于景观小品、景观雕塑等。例如深圳自然博物馆(如图3),该项目位于风景秀美、蓬勃活力的坪山燕子湖片区。燕子湖片区风景如画,集聚岭南地区独有的山、林、田、湖、草等多元自然要素于一体,生态基底条件优越,是建设自然博物馆的绝佳场地。其下沉广场是室内的植物世界展览空间与坪山河景观生态系统的交汇点,大片玻璃幕墙将室内外的空间融合,延伸了空间,弱化了空间边界感。同时,展览和生态系统的混合空间极大地增加了博物馆的覆盖面,可以让游客以更生动的形式观察自然世界。

(二)现象层面

在现代园林景观中,现象层面的透明性体现在空间整体的布局、结构上,以及局部的穿插、遮挡等空间关系上。表现手法更为复杂多样,多见于社区、公园、景区等。结构的穿插与遮挡等手法有着立体主义画派的画面结构和诸如加歇别墅等建筑的现象透明特性。空间的变化更为丰富,现象层面的透明性运用也更为广泛。例如茅洲河龙门湿地公园的设计(如图4),通过基础设施的提升来实现空

间环境的改善。生态的活化与路径的沟通是场所感的重要来源,公园通过路径串联让游客体验空间游走中的故事性,同时实现滨水景观叙事性与城市基础设施的透明叠加。这两个要素的叠加既体现了横向界面的透明性,也与场地本身的水平延展性有关,包括了从整合场地环境使得视觉上的通透与漫游路径衔接贯通的意义拼贴,到场地中重要基础设施建筑学设计的嵌入,以及切割、重组和整合的设计过程[6]。

四、透明性理论在现代园林中应用存在的问题

(一)物理层面

首先,现代园林继承了古典园林的基本手法,也对材质的选取范围有了扩大和增加,但在生态、智能方面仍有较大的发展空间。其次,由于社会发展迅速,现代园林对物理材质的设计应用逐渐趋同和片面,与园林本身的空间营造联系并不紧密,面临失去特色的危险。最后,现代园林在材质的使用上缺乏对空间深层次的探索与挖掘,同时场所精神与空间记忆的营造较少。

例如成都香港置地·西元的景观设计。该设计的理念新颖,手法运用流畅,社区内多处景观节点运用物理透明性理论,在视觉上给人直接、清晰的感官效果,延伸了空间感。但其手法仍有局限之处,在材料的选取和应用上有待深入挖掘。该设计在材料选取的运用方面以玻璃、纱线面料为主,展现了新中式风格典雅奢侈的气质。如纱质窗帘的运用既能在视觉上呈现物理透明性的效果,让帘后的景色若隐若现,引发人的好奇与想象,又能够贴合新中式风格的古典风情,在一定程度上展现出一种空间记忆。但诸如此类的表现手法较少,该项目其它的景观节点主要采取以透明玻璃为主的营造手法,不能完全展现中式风格的古典与故事感。

(二)现象层面

首先,现代园林虽然在现象层面也有继承和延续古典园林中现象透明性的表现手法,但其大部分仍处于视觉效果和行为引导方面,对于五感及其它方面的手法的运用依然有所欠缺,仍有较多发展空间。其次,现代园林大多将现象透明性应用于小空间以及园林构筑物、景观小品、景观节点之间的空间关系中。园林中,建筑与景观、景观与景观、构筑物与景观之间大的空间关系中的表现手法并不明朗,未来可在更多领域的空间关系中寻求突破。

例如成都新希望旭辉锦官天樾(大区)的景观设计。项目采用“立体、交互、融合”的极简手法,运用流动的景观动线串联六大生活空间,通过社区能量环延续场域功能,在森林中成功建造一处充满现代活力的艺术居所,一处与自然共生的温度社区。该设计的主要节点在中轴线上依次排列组合,串联成线,环环相扣,形成空间与空间之间的相互融合交错,体现出现象透明性的特点。但该项目的空间营造依然以行为引导和视觉为主,缺少五感中其它方面的表现手法,较为简单片面。该项目也缺少空间上的叙事感,空间的丰富性和场所精神的体现还需要更深入的挖掘[7]。

五、透明性理论在新时代园林景观中的发展

(一)物理层面

在新时代园林中,材质的选取在持续继承古典园林和现代园林艺术的基本表现手法的同时,更需要突破玻璃、穿孔板、纱布等停留于视觉表面效果的表现手法。物理层面的透明性,要求表现手法不再片面化,而应当深入研究新型材料,运用智慧、低碳、环保、生态、可持续的绿色材质,建设绿色节约型园林,真正做到人与自然和谐发展。同时应当多研发采用智慧、智能材质,在视觉效果或智能调节方面提供科技创新,建设智慧型园林。

除了材质的选取,未来材质的应用也将不再趋同化,不再简单片面,而越来越具有生态特性、地域特性、文化特性、历史特性。园林也不仅仅只是人们的休憩空间、游乐空间、观景空间,而更注重场所精神的表达,建设地域文化型园林。在未来,物理层面的透明性在园林景观中的应用依然具有举足轻重的地位。随着科技的发展变化和物理材料的不断挖掘,其作用远不止于园林中的视觉营造和行为导向,更为整个园林的生态、智慧设计提供更多可能。因此,物理层面的透明性在园林中的价值远比人们想象的更多[8]。

(二)现象层面

新时代园林在空间的营造上继承古典园林中的透景、漏景、框景等手法,延续现代园林中的穿插、遮挡、重叠等引导视觉和行为的空间营造手法。未来更应创新发展,运用现象透明性理论营造空间时,应当注重听觉、味觉和触觉的营造手法,从视、听、味、触、智五方面,建立五感园林。在现象层面的透明性方面,应当挖掘更多的空间营造手法,并不限于视觉和行为引导,从而使空间更富有层次,具有多方位立体的感官效果。

此外,空间的叙事性、地域性、生态性、智慧性在未来的发展空间还有很多。空间的营造不止是为了体现其带给人心理上的神秘感、行为上的诱导以及视觉上的多样,更多的是追求空间的整体布局或局部穿插等空间关系中所需要的园林叙事、地域、生态、智慧等特性,并以此拓展园林中“现象透明性”的意义。其不限于空间关系,而更在于空间关系所带来的附加价值,如园林空间与当地历史脉络的联系、园林本身与当地文化民俗之间的融合发展、园林空间中的植物与建筑的互融、园林空间中与当代科技智慧的融合创新等。因此,在未来园林的发展中,现象透明性对园林空间关系如叙事、地域、生态、智慧等特性的挖掘和探究都具有指导意义,能够为未来的包容型、智慧型的园林发展提供思路[9]。

六、结语

文章论述了从立体主义绘画时期至今,透明性理论经历的多年变化与发展。从立体画派的点线面之间的关系,到早期建筑艺术中建筑空间之间的关系,再到中国古典园林的造景手法与小空间的起承转合,最后到如今现代园林景观中的建筑与建筑、景观与景观、景观与建筑等多方复杂的空间关系,透明性理论的实际运用已不再局限于绘画或建筑艺术,而在园林、景观等多学科领域发挥其作用。文章重点探讨了“透明性理论”在不同时期园林景观中的应用特点及其在现代园林景观中应用的问题,并基于问题与时代特点,针对“透明性理论”更好的传承与创新方向,提出新时代园林景观的视觉、空间和审美的应用方向,对于新时代园林景观的应用与发展有着借鉴意义。

由于该研究重点在于景观空间解读及设计方法理论系统的创新,在实践验证和设计反馈方面仍显不足。研究过程中对各种案例的解读,更多的是一种批判性思考后的理论总结,因此无法获得主体在其中的直接反馈,这也有待于今后在实践中进行持续反复的论证。此外,在之后的研究中,也需要进一步关联跨学科的理论,形成学科间的对话。

参考文献:

[1]施济光.景·深:江南园林造景的透明性解读[J].美术大观,2020(7):120-122.

[2]段合洋.江南园林现象透明性及应用可行性探析[J].现代园艺,2023(21):105-107.

[3]朱骁铖.浅析透明性理论在现代主义绘画中的体现[D].杭州:中国美术学院,2022.

[4]李馨全.透明性理论及其在当代建筑中的应用探析[D].青岛:青岛理工大学,2012.

[5]肖龙斐.江南古典园林的现象透明性分析——以拙政园、留园为例[J].城市建筑空间,2022(3):124-126.

[6]张存敏.广义透明性视角下的多义空间辨析及策略研究[D].大连:大连理工大学,2020.

[7]韩艺宽.再读透明性[D].南京:南京大学,2015.

[8]叶宇琦.广义透明性视角下的既有建筑空间更新设计策略研究[D].长沙:湖南大学,2021.

[9]施济光.理性的引导:城市园林景观表达中透明性理论的解读[J].美术教育研究,2020(22):93-94.

作者简介:

李汶洁,西南林业大学园林园艺学院风景园林专业硕士研究生。研究方向:规划设计。

通讯作者:李煜,西南林业大学园林园艺学院高级工程师。研究方向:规划设计。