摘" 要:本文基于全球少子化趋势加剧及其对中国社区儿童成长环境的深远影响,探讨应对儿童活动空间不足、社区资源分配不均、社会化机会减少等问题的有效策略。通过在地实践调查、问卷数据分析以及多层次的数据整合,全面分析了中国当前儿童成长环境的现状,并结合国内外相关研究成果,提出了以儿童参与为核心的空间设计策略,构建家庭、学校、社区协同作用的框架。研究结论表明,通过强化社区对儿童成长的支持、优化儿童参与的空间设计,能够有效缓解少子化背景下的社会问题,为构建儿童友好型社区提供了理论参考和实践指导。

关键词:少子化;社区;儿童成长空间;儿童友好;参与式设计

基金项目:本文系江苏省研究生科研与实践创新计划(SJCX24_0436)研究成果。

随着少子化趋势在中国的逐渐显现,2023年全国出生人口降至902万人,出生率为6.39%,显著低于2018年水平。这一趋势对城市发展产生了深远影响,人口红利减弱、劳动力短缺及公共服务压力增加成为挑战。在快速城市化进程中,社区建设更多关注成年人口和老龄化需求,儿童成长空间的规划与发展却常被忽视。尤其在高密度城市,儿童活动空间与绿色空间严重不足,无法充分满足其多样化的成长需求。资源分配不均的问题进一步加剧了儿童成长空间的缺失,社区规划对儿童需求的支持力度依然不足。

为了应对这些挑战,国家在“十四五”规划中提出建设100个儿童友好型城市的目标,目前已有54个城市入选。然而,尽管这一举措表明政府在改善儿童成长环境方面的努力,但现实中仍存在儿童活动空间不足、资源分配不平衡等问题。为此,本文通过实地调研与设计实践,分析了少子化背景下中国社区儿童成长空间的现状及问题,并借鉴国内外相关研究,提出了一套以儿童参与为核心的优化策略框架。该框架强调家庭、学校与社区的协同合作,通过探索、规划、设计等环节提升社区对儿童成长的支持力度。本文不仅为少子化背景下中国儿童成长空间的优化提供理论和实证依据,也为政策制定者和城市规划者提供了创新的设计思路与实践路径,助力儿童友好型社区的建设。

一、背景研判

(一)城镇化“下半场”,少子化的显露

根据国家统计局2023年数据显示,我国城镇化率已达66.16%,标志着城镇化进入“下半场”。从国际城市发展的经验来看,城镇化率达到60%以后,城市问题便纷至沓来[1]。随着城镇化的快速推进,人口结构问题日益凸显,少子化趋势逐渐加剧。出生人口大幅下降,儿童人口占比持续减少(如图1)。这一现象由多个因素推动,如生育堆积效应的消失、育龄妇女数量减少、抚养成本上升[2]。预计到2030年,我国出生人口将进一步降至不足1000万。国家卫健委在《谱写新时代人口工作新篇章》中指出,人口负增长将成为未来常态,少子化和老龄化双重压力对社区公共服务的需求提出了新的挑战[3]。

基于皮亚杰的认知发展理论,儿童在不同阶段对社区环境的感知和参与有显著差异。因此,随着少子化的加剧,社区建设应更加重视儿童的需求与空间参与。少子化不仅意味着儿童数量减少,还意味着每个儿童成长环境的质量要求更高,这对现有的城市规划提出了新的要求。当前,儿童成长空间的规划需要从整体资源分配转向精准的空间干预,以更有效地应对少子化时代的特殊需求。

(二)少子化时代,儿童成长环境的现状

2009年联合国儿童基金会指出,社区和家庭是儿童成长的核心空间,直接影响其健康发展。Lutz(2008)研究表明,少子化与教育水平的提高密切相关,随着生育率的下降,社会必须更加关注儿童成长环境,尤其是社区公共服务的均衡配置。

少子化问题在国际范围内已对多国儿童成长空间产生显著影响。例如,日本东京23区的儿童户外活动空间在2010年至2020年间缩减了约15%,空置学校和公共设施被改作老年人设施,削弱了儿童活动和社交机会。韩国独生子女比例从2000年的42%上升至2018年的55%,导致儿童孤独感和心理健康问题增加。意大利南部地区独生子女比例上升至39%,约45%的儿童表示经常感到孤独,比十年前增加了12%[4]。这些国家的经验表明,少子化带来了空间资源竞争和儿童心理健康危机。

在中国,少子化对儿童成长环境的影响逐渐显现。尽管政府推出了《城市儿童友好空间建设导则》,在深圳、武汉等地推进儿童友好型社区建设,但实际落实中儿童活动的空间仍然有限,常与成人或老年人共享,缺少专门设施。社区作为重要的社会化空间,其规划和资源分配对儿童成长的生活质量具有直接影响[5]。

综上所述,国际社会与中国都面临少子化对儿童成长环境的挑战。国际研究侧重于心理健康和空间资源竞争,而中国则更注重解决资源分配不均的问题。未来研究应结合国际经验和中国实际情况,进一步优化儿童成长空间。

(三)儿童成长空间营造,少子化的针灸

在少子化背景下,中国逐步探索出“针灸式”策略,以精准干预和局部调整推动整体儿童成长环境的改善。2021年发布的《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》明确提出,以儿童需求为导向,结合社会各方力量,通过局部突破实现整体优化。这一策略强调在特定城市和社区进行有针对性的空间优化,以有限的资源有效满足儿童多样化的需求。

2022年发布的《城市儿童友好空间建设导则(试行)》进一步提出了儿童优先、普惠公平等的3个原则,明确从城市、街区、社区3个层级、10个要点、37个要求出发,逐步打造儿童友好型空间体系。这种从上至下的层级规划,在特定社区、街区的局部试点和示范项目中进行精准干预,逐步形成更大范围的影响。针灸式干预不仅聚焦局部的试点与示范,更在推动更广泛的儿童友好空间构建中发挥关键作用。

儿童与空间互动,在空间中活动,儿童的成长空间是儿童能动性的见证,也是社会生活建构的产物[6]。Hart的“参与阶梯”理论支持了儿童需求导向的设计理念,指出通过让儿童及其家长参与设计,能够确保干预更具针对性,避免与实际需求脱节。“针灸式”策略之所以能够应对少子化,是因为它通过精确瞄准儿童成长环境中的关键问题,以小规模的干预带动整体优化,特别适合资源有限、需求多样化的情境。参与式设计则进一步提升了这些局部干预的效果,使其更符合儿童的实际需求。

二、案例与切入点

本文将基于联合国儿童基金会提出的“儿童友好城市”理论框架进行研究,强调在城市规划中优先考虑儿童需求,创造包容、安全的成长环境。通过分析国内外相关案例,探索如何在中国的少子化背景下,优化社区儿童成长空间的营造。

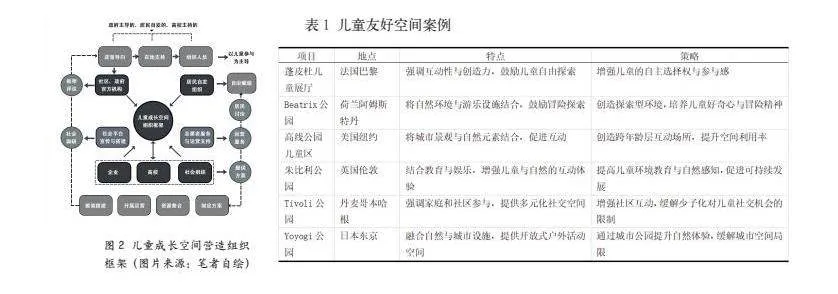

(一)国际视野下的儿童成长空间研究

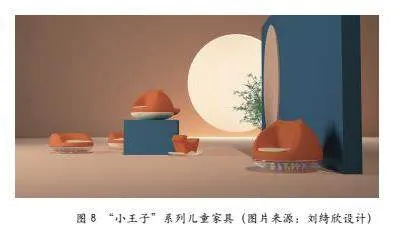

在全球少子化背景下,儿童成长空间的设计方式正发生深刻变革,社区儿童成长空间的重要性日益凸显。Millard和Wheway在1997年出版的《儿童游戏:促进在家附近玩耍》一书中提出“家门前两个街区范围的空间对于儿童非常重要”[7]。国际上的许多设计实践已开始优先考虑儿童的个性化需求,注重结合自然与城市环境,提供更多自由探索和互动的空间。法国、荷兰、美国、英国等地的项目通过多功能、开放式的游戏区域,增强了儿童与社区、自然的联系,促进了儿童的社交和全面发展。这些设计为应对少子化带来的挑战提供了有力参考,指引了儿童友好型空间的优化方向(如表1)。

(二)我国儿童成长空间研究的切入点

随着我国城镇化进入“下半场”,人口结构的变化,特别是儿童数量的减少,使得每个孩子的成长环境变得更加重要。因此,基于儿童友好的理念,强化儿童视角的介入,成为我国儿童成长空间研究的重要切入点[8]。儿童作为社会的未来,社区发展与服务必须围绕保护和培养他们进行规划和设计。

社区是儿童生活中最亲密的环境,它承载着难以忘怀的情感记忆,对儿童的身份认同和地理归属感至关重要,展现了儿童与周围环境的紧密关系[9]。2023年发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划》提出建设15分钟生活圈,以满足居民日常需求;同年,教育部等部门发布的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》强调了社区在协同育人中的重要性,明确了学校、家庭和社会的职责分工与协同机制。因此,强化“家校社”一体化是研究儿童成长空间的关键,需要学校、家庭和社会的共同支持,为孩子们营造一个多元、互动、友好的社区成长环境。

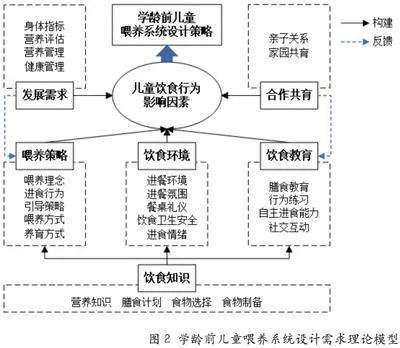

综上所述,在我国当前城市化进程中,儿童成长空间的营造面临着人口结构变化带来的挑战,因此要形成政府把控,社会力量发起,居民参与的三方联动的组织模式(如图2),从而帮助儿童建立身份认同和归属感。

三、少子化背景下社区儿童成长空间调研

(一)以社区游憩为主导的成长空间调研

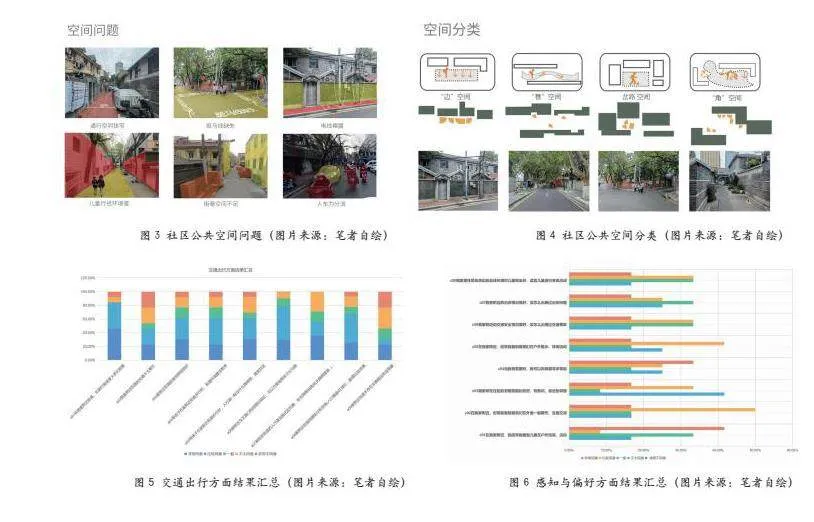

本文采用问卷、调研与访谈相结合的研究方法,围绕“一米高度”视角下的社区儿童成长空间展开调研。针对以社区游憩为主导的成长空间进行实地调研,通过儿童视角去记录社区中的空间环境,感受社区公共空间所能带给他们的体验。本研究选取了南京市内四个典型社区(兰园社区、梅园社区、大行宫社区、大影壁社区)作为研究对象。样本包括不同年龄段和性别的儿童及其家长,共计100名儿童和80名家长参与了此次调研,探索并发现社区内公共空间存在的问题(如图3),对不同空间进行分类与归纳(如图4)。通过对现场游憩空间的调研不难发现,这几个社区在道路通行空间、道路安全、公共空间等方面都存在不同程度的儿童不友好的情况。由此可见,南京市梅园新村街道内的社区,在儿童游憩成长空间的建设与营造上仍有可研究与改善的地方。

(二)以环境感知为主导的成长空间调研

儿童在传达社区空间活动体验时,往往受自身表达能力的限制,特别是在与陌生人交流时,可能因紧张难以准确表达其真实感受。然而,当面对熟悉的亲人时,儿童通常表现得更加轻松,能够更清楚地传达自己的真实想法。此外,亲人也往往更了解儿童的真实需求和偏好。因此,本研究在以环境感知为主导的成长空间调研中,采用了访谈和问卷相结合的方式,主要对儿童的家长进行调研。

调研结果显示社区交通环境在家长群体中引发了广泛关注(如图5)。特别是在“街道交通的繁忙程度”与“人行道设施的完善性”两个方面,负面评价尤为突出。约70%的受访家长认为,社区内交通安全存在较大隐患,限制了儿童的户外活动范围,并影响了他们独立出行的能力。相比之下,在交通设施完善度较高的社区,家长的交通安全满意度明显更高,这也使得儿童能够更自由地参与户外活动。因此,社区交通规划的优化与安全性提升成为改善儿童成长空间的关键要素。

尽管少子化趋势日益显著,本研究发现社区内儿童对公共空间的利用率依然较高(如图6)。与那些户外设施匮乏的社区相比,公共空间设备丰富、规划合理的社区,儿童的户外活动频率和使用率更高。这表明,即便在少子化背景下,儿童对户外空间的需求仍然强烈,但现有社区公共空间的设计和功能配置无法充分满足这些需求。

本研究采用了“一米高度”的儿童视角,精准反映儿童的实际体验,且通过参与式设计方法纳入儿童主观反馈,与传统成人视角相比,更好地捕捉了儿童真实需求。家长还普遍认为社区氛围和安全感对儿童健康成长至关重要,积极的邻里互动提升了儿童的归属感,与缺乏互动的社区相比,这类社区更有助于建设儿童友好型环境。

四、儿童参与式的社区成长空间营造方式

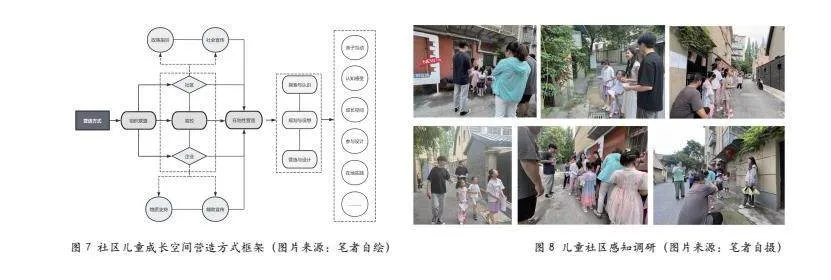

在少子化背景下,儿童成长空间的营造被视为应对人口减少和社会资源分配不均的有效手段。为验证这一思路,笔者团队在社区内展开了一系列基于儿童参与的在地实践,结合社区、高校和企业的力量,通过引导儿童主动参与和表达,构建适合社区的成长空间框架(如图7)。

(一)探索与认识

基于皮亚杰的认知发展理论,儿童通过感官体验理解世界,因此营造必须围绕儿童的感官需求展开。在调研社区空间的过程中,儿童通过行走、触摸和观察社区,形成对环境的初步认知(如图8)。以感知为基础的设计策略强调了儿童在空间中的主体性,同时借助用户体验设计(UXD)理论,将儿童的感知反馈作为设计输入。调研显示,儿童对社区中植物、建筑和公共设施的兴趣直接影响了他们的使用频率和满意度。这与空间心理“环境效应中的“个体对空间的感知会影响其行为模式与互动方式”观点不谋而合。因此,通过这一环节,验证了感官体验对儿童空间使用的促进作用,证明了儿童成长空间的设计不仅是物质环境的建构,更是社会化过程的重要载体,适应少子化背景下儿童需求的变化。

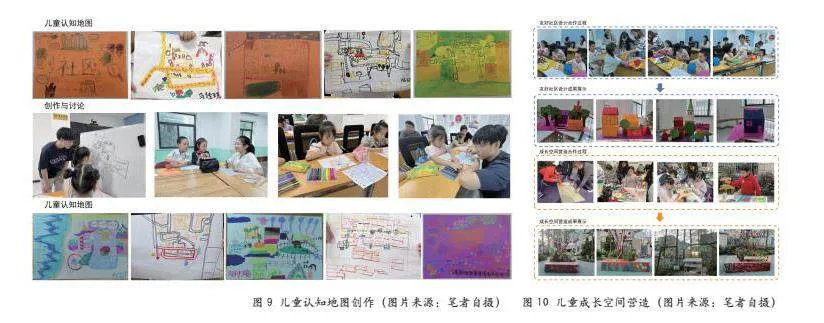

(二)规划与创想

马斯洛的自我实现理论指出,人类有追求自我表达和被认可的内在需求[10]。儿童在空间中的参与不仅能增强他们的归属感,也有助于培养他们的社会责任感。在讨论与畅想类活动中,团队通过Co-Design方法,引导儿童绘制设计草图,表达他们对社区的设想。结果表明,儿童希望社区拥有丰富的绿化、色彩鲜明的建筑和安全的公共设施,而这些需求也反映了当前社区绿化率低、设施不完善等问题(如图9)。通过儿童的参与规划,能够帮助我们更好地识别和解决社区空间中被忽视的需求。这一过程不仅提升了设计的创新性和可行性,也进一步佐证了通过精准的空间改造来解决少子化背景下儿童成长空间的策略有效性。儿童的参与使空间设计更符合其实际需求,同时减少了传统设计模式中由于儿童需求被忽略而造成的资源浪费。

(三)营造与设计

在实践类活动中,儿童亲自参与了从二维规划到三维空间设计的全过程(如图10)。这一环节通过让儿童动手实践,帮助他们将此前在探索与规划阶段中积累的认知转化为实际设计。研究表明,儿童在社区营造中的直接参与,不仅强化了他们的空间主人翁意识,还能显著提高社区空间的使用频率和满意度。这种自下而上的参与式设计方式与社会学行动理论中的“个体在特定社会结构中的行动能够反过来影响并优化结构本身”观点相符。通过儿童的参与,社区成长空间的营造不再是单向的资源投放,而是社会资源与使用者需求之间的动态互动。这种互动正是应对少子化背景下资源紧张与儿童需求多样化的有效路径,表明通过局部精准干预提升空间质量的“针灸式”策略在实践中的可行性。

通过这些在地实践,笔者团队不仅验证了儿童成长空间在解决少子化问题中的重要作用,还展示了这种“针灸式”策略如何通过儿童的积极参与与实际需求的回应,推动社区资源的合理配置与有效利用。儿童成长空间的营造不再仅仅是物质环境的优化,更是一种社会化的策略,通过精准的局部干预,逐步解决少子化背景下的社区活力不足与儿童资源不均衡问题。这一模式表明,社区层面的微观干预能够产生广泛的社会影响,有助于构建更加可持续的儿童友好型社会。

五、结语

本文在实践中验证了“儿童友好城市”理论框架在中国少子化背景下的应用效果,但在实施过程中也发现了一些问题。例如,如何在城市化快速发展的背景下保持儿童友好空间的长期可持续性,仍然是一个有待解决的问题。此外,尽管参与式设计在提升儿童空间认同感方面效果显著,但在实际操作中,由于儿童表达能力的限制,设计师如何有效引导儿童参与仍需进一步探索。未来的研究可以进一步深化对少子化背景下儿童成长空间设计的理论探讨,特别是在不同文化背景下,如何因地制宜地应用和发展“儿童友好城市”理论。

参考文献:

[1]王凯.城市更新:新时期城市发展的战略选择[J].中国勘察设计,2022(11):17-20.

[2]李文凯,任群罗.我国少子化现状及原因分析[J].西部学刊,2024(1):159-164.

[3]裴梦晓,贺道远.我国少儿体适能培训存在的问题与出路探索[J].当代体育科技,2023(1):186-189.

[4]INNOCENTI Research Centre.Research Report on Low Fertility and Child Mental Health Issues in Southern Italy[R].UNICEF,2021.

[5]余炜楷,唐威,彭迪铭,叶创基.儿童友好社区营造策略与规划建设实践研究——以广州市为例[C]//人民城市,规划赋能——2023中国城市规划年会论文集(19住房与社区规划).中国城市规划学会,2023:222-232.

[6]闵慧祖.数字时代儿童成长空间的困境及其化解[J].当代教育论坛,2024(2):19-26.

[7]王璇,吕攀,王雪琪,田皓允,张斌.儿童友好型社区户外游戏空间营造研究[J].中国园林,2021(A1):62-67.

[8]黄河,刘志强.少子化背景下的儿童设计理论与实践研究[J].设计,2023(4):98-100.

[9]刘悦来,王嘉颖,谢宛芸,崔灵楠,毛键源.儿童参与式社区规划路径及策略框架探索——以浦东新区东明路街道为例[J].时代建筑,2023(4):69-75.

[10]彭耘,何云凤,徐万超,宋燕.基于马斯洛需要层次理论的儿童成长与儿童公共空间设计[J].中国住宅设施,2023(1):34-36.

作者简介:蒋子豪,南京信息工程大学艺术学院艺术设计硕士研究生。

高原,南京信息工程大学艺术学院副教授。

编辑:雷雪