摘" 要:羊皮鼓舞是羌族重要的舞蹈形式之一。释比是羊皮鼓舞表演的核心角色,决定着舞蹈的内容与形式,肩负着传承民族文化的使命。释比独特的服饰是释比身份与地位的象征,而释比冠帽是释比服饰的重要组成部分。为了更深入、全面地解读羌族文化,选取川西北地区具有代表性的四件传统释比冠帽作为样本,采用比较研究、田野调查与文献分析的研究方法,从形制与色彩角度出发,对释比冠帽展开分析,揭示其所蕴含的艺术特征以及思想内涵。羌族释比冠帽具有形制上原始质朴与色彩上强烈单纯的艺术特征,这些特征展现的是羌族人民在长期生活实践中形成的审美观,蕴含着羌族人民自然和谐的共生观念与万物有灵的信仰观念。

关键词:释比;帽冠;艺术特征;文化内涵

基金项目:本文系2022年教育部人文社科西部边疆规划基金项目“藏羌彝走廊中民族服饰文化比较研究”(22XJA760001)阶段性研究成果。

羌族的历史可以追溯到三千年前,它在漫漫历史长河中创造出了许多优秀的艺术与文化,是拥有着丰富的非物质文化遗产的古老民族之一,在中华民族的形成与文化发展方面发挥着不可或缺的作用。羊皮鼓舞,是手持用羊皮制作而成的单面鼓,击鼓起舞,边唱边跳的民族舞蹈,是羌族文化中极具代表性的祭祀仪式舞蹈,通常由巫师释比主持。在2008年6月经国务院审定,羊皮鼓舞被收录入国家级非物质文化遗产名录[1]。它作为羌族非物质文化遗产的典型代表之一,承载着羌族长久以来的文化观念,是羌族无字的书,展示羌族人民丰富多彩的精神生活,传承羌族珍贵的民族文化内涵。

释比又称为端公,是羌族人民在生活中不可缺少的一部分,是现代羊皮鼓舞的源头。在羌族地区举行的各种祭祀或习俗活动中,无不以舞蹈贯穿始终,这些活动都必须由释比主持,他是缺一不可的主角,对舞蹈的内容和形式起着决定性作用[2]。释比在日常生活中的装束与普通羌族民众相同,仅在重大仪式时才会身着具有民族特色和地域特征的盛装,这对巫师形象的塑造起到不可替代的作用。在古羌族释比的类别上,曾有白释比和黑释比之说,据实地走访调研,发现这种区别日渐淡化,大体根据地域来区分,分为南释比和北释比[3]。当前的研究重点多聚焦于释比服饰的图案设计,而对于释比服饰中的帽冠部分,相关研究不仅数量有限,且缺乏系统性的深入探讨。

本研究采用比较研究法、田野调查和文献分析法,选取川西北地区最具代表性的南、北释比帽冠作为研究对象,深入探讨羊皮鼓舞中释比帽冠的艺术特色,以及其形制和色彩中所反映的羌族文化。文章系统地梳理了羌族释比帽冠的形制、色彩特点和思想内涵,构建一个完整的释比帽冠符号体系,旨在揭示羌族独特的艺术表现形式,为羌族文化研究提供一定参考,并推动非物质文化遗产的传承与创新。

一、羌族释比帽冠的形制特征

服饰是社会文化现象的反映,是区分族群的标志。由于每个民族的生活环境、风俗、信仰、审美等方面的差异,服饰的材料、样式、色彩、图案、配饰、制作工艺等也千姿百态,风格迥异[4]。羌族在其特殊的地理环境和人文风俗的影响下,逐步孕育出了具有自身特色的帽冠形制。

(一)南释比帽冠的形制提取

猴皮帽是南释比所戴的帽冠,是释比身份的重要标志,在羌语中被称为“冉达”。猴皮帽的诞生源于一则神话故事:天神阿巴木纳带了很多在各种祭祀场所用的经书,休息时他睡着了,醒来时,所有的经书都被一只山羊吃进了肚里。正着急时,树上的金丝猴对他说:“你快杀掉山羊,用山羊皮制成鼓,做法事的时候,敲起羊皮鼓,经文就会脱口而出。”此法果然灵验,阿巴木纳为感激金丝猴,就佩戴金丝猴皮帽[5]。传统的猴皮帽是用整张金丝猴皮制作而成,但是现在金丝猴已是国家濒危保护动物,所以有的猴皮帽是用羊皮代替制作的。由于传承方式和地理位置的差异,不同地区猴皮帽的样式和装饰纹样各不相同。

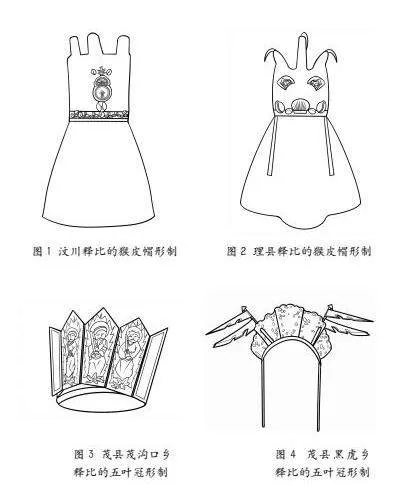

如汶川释比王治升所戴的猴皮帽无帽檐(如图1),该帽冠的整体形状下圆上扁,自上而下分三层构成。最上层是由金丝猴皮卷成的冠峰,中间高,两侧略低。在猴皮帽的中层中央,镶嵌着一枚刻有“赏”字的圆形银牌,银牌上方缝制了带有羊头图案的银质饰品以及两个海贝作为点缀。帽冠的底层则以数枚贝类呈水平弧形排列装饰,后部有一块猴皮延伸至腰部以上。而理县释比所戴的猴皮帽冠略有不同(如图2)。其冠峰是由三根羚羊角制作而成,帽冠中心区域缺少“赏”字银牌、羊角银饰以及海贝装饰,其两侧中心位置嵌入了由多种颜色布料层叠制成的眼睛图案。帽冠的下层装饰则采用了三枚大小不一的贝壳和两枚海螺,其中较大的一枚贝壳位于正中,两枚较小的贝壳分列两侧,而两枚大海螺则安置在两侧。此外,帽冠在脸颊两侧各垂有一条红布带,既可以作为帽带固定帽子,同时也起到了装饰的作用。

(二)北释比帽冠的形制提取

五叶冠也被称作五花帽,是北释比所佩戴的帽冠。根据20世纪70年代在巴蜀地区出土的铜器上的图案来看,五叶冠早在三千年前就已经存在,一般由七块木片、铜片或牛皮片制成。每片冠叶的上半部分呈三角形,下半部分呈梯形,正面由五片画有真神的冠叶通过一条布带串联固定,两侧各有一块直角四边形冠叶。五叶冠的造型与外来文化有着紧密的联系,其外观与道教的“五老冠”和佛教“五方佛法冠”颇为相似,只是冠叶上刻画的人物形象有所不同。据茂县茂沟口乡释比肖永庆的口述,认为五神分别是女娲、太上老君、元始天尊、北方真武祖师和太阳神[6]。

释比肖永庆的帽冠设计中,冠叶的连接手法独具匠心,采用的是将布片环绕并包裹整个帽冠一周的方法。冠叶采用黑色打底,冠叶边缘设计成火焰形状,冠叶的中心绘制着真神的形象,这些真神脚踩莲花,头上裹着黑布,表情各异,手持着各种神器,穿着宽袖长袍,在他们的头部后方,还绘有圆形的圣光(如图3)。释比任永清与释比肖永庆虽然都处于茂县地区,但因为乡寨不同,所佩戴的五叶冠又有些差异。茂县黑虎乡释比任永清的五叶冠,是由雕有镂空叶纹的五块铜片串联而成,铜片上没有刻画真神形象。五叶冠的冠叶通过缝纫固定于一根布带之上,并在佩戴者的面颊两侧垂落。最突出的不同在于,释比任永清的五叶冠在两端各装饰有一枚经过变形设计的云纹双面旗,这些双面旗由上下两层组成(如图4)。

(三)释比帽冠的形制特征分析

释比帽冠的造型装饰是羌族千百年来凝聚而成的视觉符号,体现了羌族人民独特的审美情趣和艺术风格。由于受到地域文化、审美观念和技术条件等因素影响,川西北地区南北方释比的服饰造型和装饰风格呈现出明显的差异性,各具浓郁的地域特色,但它们共同映射出一种原始质朴的形制风格。

如南释比所佩戴的猴皮帽,造型上大致保留了动物毛皮的自然状态,其缝制技法简单,在帽冠的装饰上运用了较多未经雕琢的贝类材料,透出一种古老而质朴的韵味。而北释比所戴的五叶冠,在造型上明显受到外来文化的多元影响,在装饰上仍保留了羌族独特的艺术风貌。例如,肖永庆的五叶冠,其冠叶的绘制简约而不失庄重,线条流畅而自然;任永清的帽冠上则插上了富有祭祀意义的旗帜,这些装饰都反映出一种朴素而自然的装饰传统。

二、羌族释比帽冠的色彩特征

色彩不仅能够激发人们的想象力和联想力,还具有象征性含义,能够传递信息以及表达和激发情感。一种颜色在经过漫长的发展之后,会被社会公众认同为具有某种象征意义,而此时这种颜色就会成为一种具有代表性的符号[7]。羌族在历史发展过程中,逐渐形成了一套独具特色的文化体系,其中色彩的使用不仅是视觉艺术的表达,更蕴含着深厚的文化和象征意义。

(一)南释比帽冠的色彩提取

南释比所佩戴的猴皮帽主要保留着动物毛皮的自然色泽,并未经过染色处理,而是通过各种装饰配件来增添色彩的多样性。例如,汶川地区的释比王治升所佩戴的猴皮帽,在色彩运用上以黄棕原色为主,未经过染色,而帽冠中心和下方则主要采用白色和银色作为装饰,银色装饰中还融入了少量的红色元素。帽冠的底部则以黑色为基底,并装饰有少量的黄色元素。理县释比所戴的猴皮帽同样以毛皮的原始颜色为主,但特点是毛皮上具有条状的花纹,底部不再是传统的黄黑搭配,而是改用了红色布带。在装饰品的选择上,除了传统的白色贝壳和银饰之外,还增加了红色、黄色、蓝色以及白色布块,这些布块被巧妙地设计成一对眼睛的形状,增加了帽冠的视觉效果和象征意义。

(二)北释比帽冠的色彩提取

北释比所佩戴的五叶冠在色彩上以黑色和红色为主调,同时在装饰上使用了多样化的色彩搭配。以茂县茂沟口乡释比的五叶冠为例,在真神画像的背景上运用红色以及黑色作为底部背景,真神头部后方的白色光晕有效地将人物与背景区分开来,底部的粉色莲花图案也起到了将人物与背景区隔的作用。真神的服饰在设计上大量使用了绿色和橘色,而在饰品的选择上则巧妙地加入了白色和金黄色的点缀,这样的色彩搭配创造出了丰富的视觉层次感,有效地突出了真神的形象。茂县黑虎乡的释比任永清所佩戴的五叶冠并未采用多彩的人物图案作为装饰,其色彩设计以铜片的自然原色为基调,装饰上辅以红色、绿色和白色的旗帜,以及黄色的布条,整体设计简洁而富有特色。

(三)释比帽冠的色彩特征分析

释比作为羌族文化的重要载体,不仅承载着羌族人民的情感和精神寄托,也体现了羌族的思想信仰和道德规范,这种文化背景深刻地影响了释比服饰的审美取向。释比帽冠在用色上遵循了羌族独有的文化现象和审美观念,在羌族人民的观念中,红色象征着活力和希望,代表着温暖、幸福和吉祥;白色象征光明与圣洁,代表着明亮与纯洁;黑色代表神秘和威慑的力量;黄色代表华贵;蓝色是天空的象征,代表平静和沉着[8]。

南释比的猴皮帽倾向于使用鲜明的黑白对比,给人以简洁明快的视觉感受。而北释比的五叶冠则更偏爱红与黑的对比色,以及红绿对比色,这些色彩搭配直接而鲜明,不借助于中间色调的过渡,形成了强烈的视觉冲击。尽管释比帽冠在色彩构成比例上存在差异,但总体上都倾向于使用大面积的纯色块,色调较为单一,并且频繁使用对比色和互补色,对比强烈,关系明确,反映出了强烈单纯的色彩风格。

三、羌族释比帽冠蕴含的思想内涵

民族民间服饰艺术是民族文化载体之一,是民族荣辱、社稷兴衰的文化象征[9]。通过对羌族释比帽冠的形制及色彩方面的研究,不仅可以了解到羌族的生产水平以及生产生活状况,还可以了解到在当时社会形态中人们的思想观念、审美观念、秩序观念、道德水平、行为标准和社会心理结构。

(一)自然和谐的共生观念

自然环境为人类提供了丰富的物质资源,激发了人类的创造力。羌族聚居区位于青藏高原的东部边缘,属于岷江上游地区,此区海拔差异显著,有着独特的高山地貌,因此羌族地区拥有极为丰富的自然资源,尤其是森林资源。羌族是一个以养羊闻名的游牧民族,羊是他们日常生活和生产活动的关键部分,几乎每个家庭都饲养山羊。羌族人民在长期的生产生活实践中,依据丰富的森林和动物资源,形成了自然和谐的共生观。“共生”一词来源于生物学,为了长期生存繁衍,自然界的生物尤其是微生物会与周围生物产生一定的联系,这是生物长期进化的生存智慧[10]。由于羌族人民在生活中经常与动物相伴,很少思考以人为主体,因此,他们认为自我与自然是一体共生的,人与自然应该和谐相处,没有人类作为高级动物所建立的优越感和自豪感。

对于释比帽冠中的共生观念主要表现在选材上,如金丝猴皮被选作帽冠的主要材料,而贝类或动物骨骼则作为装饰,这些元素共同赋予了帽冠一种原始而朴素的特质,体现了对自然之美的追求。选择羚羊角作为帽冠的冠峰,是因为羌族人民认为角蹄类动物与羊之间存在着血缘联系,具有一种特殊的神秘力量和灵气。此外,使用动物的皮毛为材料制作服饰的方法,类似于原始社会中利用动物的力量来展示权力和尊严的观念,体现出凶猛而野性的民族气质。在羌族历史上,猴皮帽、羊角帽、牛角帽以及熊皮帽等都曾是释比们标志性的帽冠,它们不仅是服饰的组成部分,更是羌族文化和身份的重要标志。

(二)万物有灵的信仰观念

生活在岷江上游的羌族族群从古至今一直保存着“万物有灵”多神祟拜的民间信仰,他们认为自然界中任何事物都有灵魂[11]。羌族主要信奉自然崇拜和祖先崇拜的神灵,被羌族人民普遍信仰的神灵有数十种。自然界神灵包括天神、地神、火神和树神等,其中天神木比塔是至高无上的,创造人类和宇宙万物,他同时又是羌族人民崇拜的太阳神和农业神。而祖先崇拜的神灵泛指家神,包括祖先木姐珠、斗安珠、家庭祀奉的男祖宗神和女祖宗神等。羌族人民在保留本民族宗教的基础上,还会吸收外来宗教,如道教、佛教、基督教等。

释比帽冠中的信仰观念在其纹饰设计上得到了充分展现。例如,猴皮帽上装饰的羊头图腾银饰,反映了羌族人民的动物崇拜观念;猴头帽的三叉帽峰则象征着对天神的敬仰,展示了羌族人民的天神崇拜观念;五叶冠冠叶上所绘制的真神画像则体现出羌族人民对外来宗教的接纳和融合。这些帽冠的设计和装饰都共同映射出羌族人民特有的自然崇拜和多神崇拜思想观念。

四、结语

释比帽冠作为释比服饰的重要组成部分,其艺术特征及内涵源于羌族地区独有的审美理念和思想文化。通过对川西北地区传统释比帽冠的形制、色彩以及其所蕴含的思想内涵的深入分析,可以揭示出在形制上,释比帽冠采用原始质朴的形制来凸显释比在羌族社会中的神圣地位,也反映了羌族对于自然和宇宙的敬畏。在色彩上,释比帽冠倾向于使用鲜明的纯色和对比色,形成强烈单纯的色彩风格,这种色彩搭配不仅在视觉上产生强烈的冲击力,也象征着羌族人民对生活的热爱和对美好事物的追求。在内涵上,释比帽冠体现出羌族自然和谐的共生观念与万物有灵的信仰观念,映射出羌族人民的世界观。本文以设计学的视角,从羌族释比帽冠外在的形式、色彩与其所蕴含的内在精神文化三个维度展开研究,以艺术的形式展现了羌族人民丰富的精神追求、文化价值观和社会结构。此外,这项研究也致力于为其他研究羌族释比的学者提供新视角,推动羌族文化的现代传承与发展。此项研究的目的是为了更深入地理解羌族释比帽冠的艺术特征和文化内涵,激发更多的学者和设计师对羌族文化的兴趣,推动羌族文化的创新和发展,使其在现代社会中焕发新的活力。

参考文献:

[1]中国非物质文化遗产保护中心,编.第二批国家级非物质文化遗产名录简介[M].北京:文化艺术出版社,2010:174.

[2]杨莉.论羌族民间舞蹈的原生形态[J].北京舞蹈学院学报,2006(3):46-48.

[3]邓丽英.羌族释比元素在动画角色造型中的应用研究[D].杭州:中国美术学院,2022.

[4]宋湲,徐东.中国民族服饰的符号特征分析[J].纺织学报,2007(4):100-104.

[5]易庆,陈康.古老的羌族羊皮鼓舞[J].中国民族,2007(7):57,74.

[6]张犇,张曦元.羌族释比服饰中“图像艺术”特色的艺术人类学阐释[J].民族艺术研究,2015(5):145-151.

[7]刘新雨.浅析视觉艺术中的色彩符号[J].新美域,2022(4):103-105.

[8]周巴.羌族民俗文化中的色彩运用[J].阿坝师范高等专科学校学报,2012(2):1-7.

[9]夏晓春,李洪琴,雷礼锡,陶轶.民族民间服饰艺术的文化符号象征[J].武汉科技学院学报,2008(3):32-34.

[10]段金玉.傣族“共生”观念的生态价值探究[J].兰州教育学院学报,2017(8):72-73.

[11]谭欣宜.汶川县阿尔村羌族羊皮鼓舞的民俗符号与文化认同研究[D].成都:西南交通大学,2014.

作者简介:

赵颖,四川师范大学服装与设计艺术学院艺术设计专业硕士研究生。研究方向:艺术设计、旅游纪念品设计。

何懿,四川师范大学服装与设计艺术学院艺术设计专业硕士研究生。研究方向:艺术设计、旅游纪念品设计。

通讯作者:刘海燕,四川师范大学服装与设计艺术学院副教授。研究方向:设计史论、民族服饰文化、旅游纪念品设计。