摘" 要:本文依托汉代箭箙的考古遗存与文献记载,系统分析了其类型、背负方式及其背后的文化影响。通过考古类型学分析,将汉代箭箙划分为方形与圆筒形两大主要类型,从形制、色彩、纹样等方面,对出土的箭箙文物进行分析。汉代箭箙不仅推动了汉代军事文化的发展,还对军事装备的标准化与多样化发展产生了影响。

关键词:汉代箭箙;考古发现;形制特征;文化内涵

汉代作为中国古代军事史上的关键发展时期,其军事技术的革新与演进达到了前所未有的高度。在这一背景下,箭箙作为至关重要的军事装备,其多样类型和独特背负方式反映了汉代的制造工艺与战争需求,蕴含丰富历史文化信息。当前,在国内外学界中,针对汉代服饰文化的探究,多数集中于日常服饰及汉元素的再设计与应用层面。与此同时,军事领域的研究往往聚焦于宏观战略、重大战役等方面。然而,对于汉代箭箙这一具体的军事装备,相关研究则相对稀缺。例如,在日常服饰研究方面,有学者深入探讨了汉代哲学观对于汉代着装特点和风格的影响[1];在汉元素再设计应用上,诸多设计案例展示了如何将传统元素融入现代时尚[2]。而在军事战略研究中,关于汉代军事布局和战略决策的分析屡见不鲜[3],但对于像箭箙这类具体军事装备的细致研究成果却为数不多。对汉代箭箙的深入研究,可为汉代军事史与考古学研究提供新视角和新见解。文章旨在系统梳理汉代箭箙的考古发现、基本类型、背负方式及军事地位,分析其历史文化内涵与军事技术价值,填补当前研究的不足。

一、汉代箭箙的考古发现

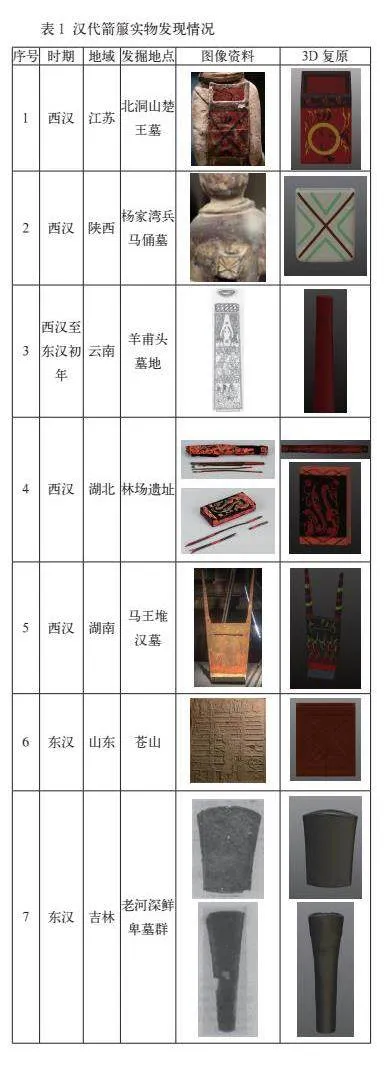

在汉代考古发掘中,发现了很多与箭箙相关的文物资料,资料类型涉及到:箭箙实物、兵戎俑等实物资料及提及箭箙的文字资料。其中兵戎俑的实物资料数量最多,种类也丰富(如表1)。故本文以实物资料为主要研究对象,以文字资料作为相关佐证。从时间范围来看,考古学者在西汉时期的遗址中发现的箭箙实物资料较为完整,出土的箭箙相关资料数量众多,东汉时期发现的实物资料较为稀缺,具有极高的研究意义。

文字资料中,古籍对箭箙有记载。“箙”是盛箭用的箭筪。《周礼·司马弓》郑注的“箙,盛矢器,以兽皮为之”[4]明确了箭箙的用途和制作材料。在《汉书·五行志下之上》中提及“萁服”:“檿弧,桑弓也。萁服,盖以萁草为箭服,近射妖也。”[5]《通俗文》曰:“箭箙谓之步叉。”颜师古注:“檿,山桑之有点文者也。木弓曰弧。服,盛箭者,即今之步叉也。”[6]这里的“萁服”和“步叉”指的都是箭箙,用于盛放箭矢。马王堆汉墓也出土了箭箙的实物,木质的箭箙两侧有突起的尖锥形木柱,从正面看呈现叉形[7],与古籍记载“步叉”相呼应。此外,椟丸是圆筒形的盛箭器皿。朝鲜平壤附近的汉乐浪郡墓葬中出土了一件椟丸实物,高72cm,外贴银箔,其中尚存箭镞[8]。《汉书》卷七十六记载:“被甲鞮鞪居马上抱弩负籣,如淳曰籣盛弩箭箙也师古曰鞮鞪即兠鍪也籣盛弩矢者也其形如。”注解“籣”即“盛弩箭箙[5]。《汉书》中的“延寿益传”曰:“延寿为东郡,令骑士兵车四面营阵,被甲鞮鞪居马上,抱弩负籣。”《注》:“籣,盛弩矢者也。其形如木桶。”[5]也是对圆筒形箭箙形状的描述。

综上,汉代箭箙的考古发现呈现出多方面特点。资料类型包括实物和文字资料,兵戎俑实物资料丰富,成为主要研究对象。总体而言,汉代箭箙的考古发现为研究其形制、功能及在军事战术中的地位提供了重要依据,但资料分布不均衡,需结合形象资料深入研究。

二、汉代箭箙的特点分析

通过表1能够看出,出土的箭箙在形状、色彩和纹样方面各具特色,但也存在一些细微的相似之处。

表1-1为北洞山西汉楚王墓出土的背箭箙俑。此箭箙为陶俑附属物,呈长方形,置于兵俑身后。箭箙具有一定厚度,以便容纳多支箭矢。作为彩绘陶俑的一部分,箭箙以红色作为主要色彩,给人以醒目之感;黄色和黑色则用于点缀或描绘特定图案,增添了华丽感。这些色彩的运用不仅使箭箙更加美观,同时反映了西汉时期的审美观念和色彩偏好。箭箙装饰有几何图案圆形和象征性图案云纹。云纹在当时代表着吉祥,反映了西汉时期的文化特色和信仰。

表1-2杨家湾出土的彩绘背箭箙俑背后的箭箙,同样为陶俑附属物,与徐州北洞山西汉楚王墓徐州北洞山楚王墓出土的箭箙略有不同却有异曲同工之妙。

表1-3羊甫头墓地出土的箭箙实物呈半圆形扁筒状,有盖且盖身拼合严密,通高49.6cm、宽12.8cm、厚4cm。半圆形的设计在携带和使用过程中更贴合人体,便于佩戴和存放。扁筒状的结构为箭矢提供稳定的存放空间,防止箭矢晃动和损坏。箙盖能有效地保护箭矢不受外界环境的影响,如灰尘、湿气等。盖身拼合严密说明制作工艺精细,确保箭矢在运输和储存过程中的安全。箭箙正面阴刻花纹,纹样共分五栏,第一栏两孔雀相对,中间上下各有一蚊虫;第二、四栏均为龙(蛇)纹;第三栏为虎牛搏斗;第五栏为人牛组合。各栏以平行线纹隔开,最外刻一周绹纹[9]。箭箙上象征力量的动物纹样用线条表现出其威猛的姿态,传达出箭箙作为军事装备所具有的力量和威严。

表1-4林场遗址出土的皮圆筒形箭箙为陶俑附属物,皮质,呈圆筒形状,有盖且盖身拼合严密,表面髹黑漆,其上绘红地黑彩,纹饰为凤鸟纹,箙盖上有单只凤鸟图案,六首,双翼,两足。箭箙残长30.5、盖径3.5厘米[10]。林场遗址出土的木方形箭箙同为陶俑附属物,木质髹黑漆,正面绘描金填朱茱萸花纹,背面底部刻字“四年内官造”,通高13.3cm、宽6.2cm、厚2cm,箙中以木板隔作前后两层,内盛箭[10]。

表1-5马王堆墓出土的箭箙为实物,为木质,呈上宽下窄的长方体形状,上端左右两侧有有突起的尖锥形木柱。箭箙上装饰有红色三角形组合的几何纹样,也有象征吉祥的黄色的云纹和象征权力的龙纹等,纹样较为简洁、抽象。

表1-6汉画像砖《兰锜图》中的箭箙为木方形,内有箭矢。

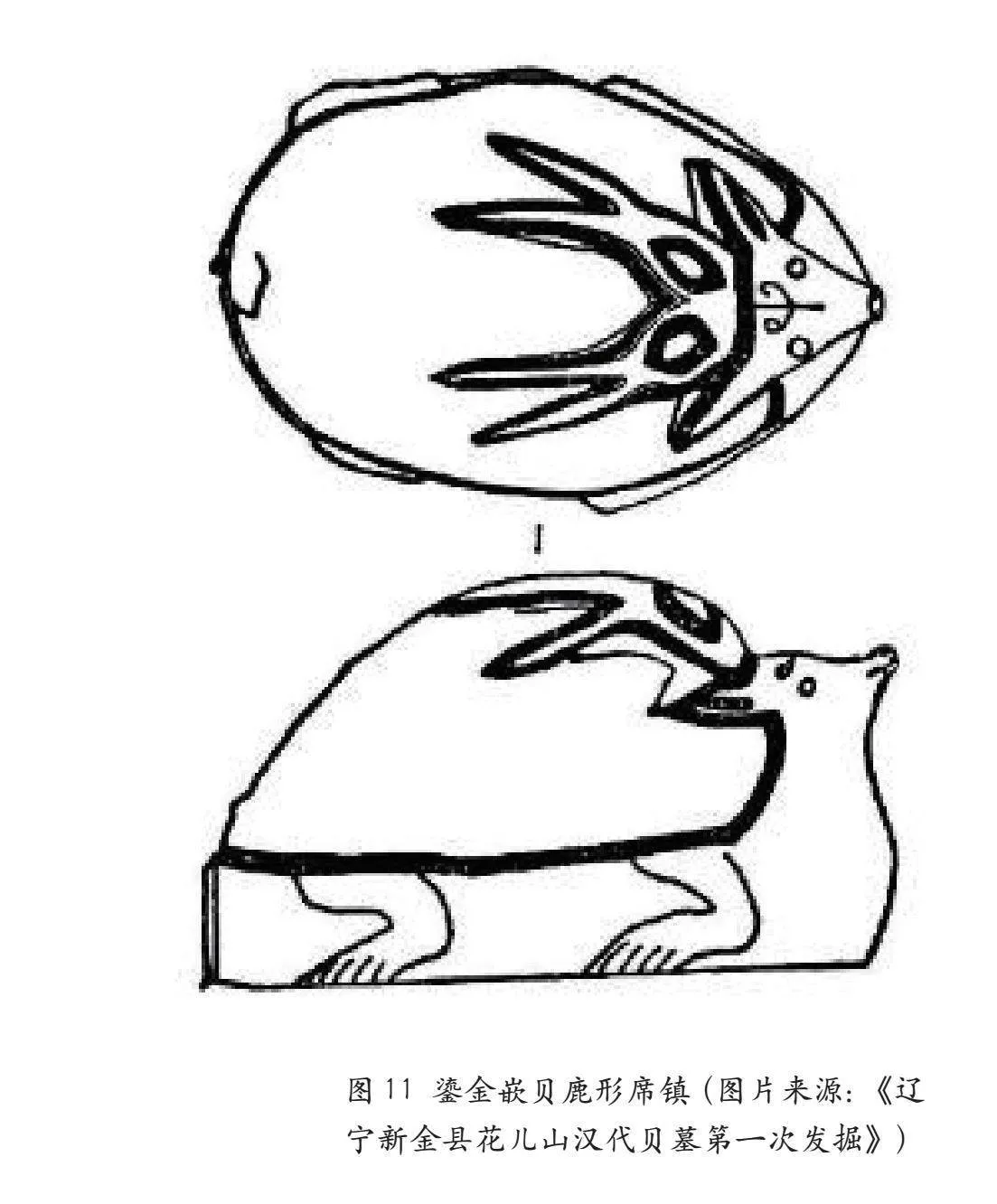

表1-7老河深鲜卑墓群出土了两件铁质箭箙,呈上宽下窄的扁圆筒形。

综上所述,汉代箭箙呈现出丰富的类型特点。在形制方面,可分为方形箭箙和圆筒形箭箙两大类。方形箭箙包括徐州北洞山楚王墓和咸阳杨家湾兵马俑墓的陶俑附属箭箙、湖北荆门林场遗址的木方形箭箙以及长沙马王堆墓的木质箭箙实物,圆筒形箭箙有云南昆明羊甫头墓地出土的半圆形扁筒状箭箙、湖北荆门林场遗址的皮圆筒形箭箙以及吉林榆树县老河深鲜卑墓群出土的铁质箭箙。这些汉代箭箙的考古发现为深入研究汉代的军事文化、工艺水平及审美观念提供了重要的实物依据。

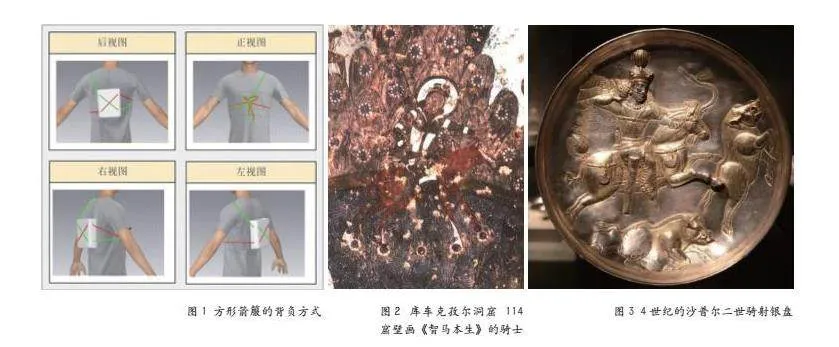

三、背负方式和人体关系

方形箭箙在汉代箭箙中占据主导地位,这种形状的箭箙结构稳固,容量大,可以装载较多的箭矢,适合长时间作战。方形箭箙的设计往往配备有肩带或背带,使士兵能够轻松地将箭箙固定在背部,便于在作战中随时取用箭矢。背负方形箭箙的陶俑附属物正面有“X“形交叉的绳子图案,左侧上方从左肩穿过,下方从左侧腋下穿过,右侧均从右侧腋下穿过,在胸前系结形成三角形。由于箭箙紧贴在陶俑背后,无法观察到箭箙的背带如何穿插。通过考察马王堆汉墓出土的木箙实物,研究发现木箙正面木板和侧面木板设计有钻孔,这些钻孔的功能在于穿绳以便于人们背负。基于上述发现推测,方形箭箙的正面四角与两侧木板上下共有8个钻孔,箭箙通过两根带子交叉穿过箭箙正面四角的钻孔,并将穿过四角钻孔的带子从对应侧板的钻孔穿出,在背负者背后形成稳定的“X”形结构。其中,左侧腋下与左肩各一根带子穿过,右侧两根带子共同从腋下穿过,系结于胸前,形成了一个稳固的三角形背带。这种背负方式的设计,不仅增强了方形箭箙与背负者之间的贴合度,提高了背负的舒适度,重要的是,通过背后交叉与胸前三角形绑带的结构,确保了箭箙在高速移动或激烈战斗中的稳定性。这种复原的背负方式不仅展现了古代工匠对细节的精致处理,也反映了古代军事文化中对于实用性和稳定性的高度重视(如图1)。

由于出土的汉代圆筒形箭箙较长,且形状不能像方形箭箙一样与后背紧密贴合。对于其背负方式的研究则借助相近时期同类型箭箙的背负方式进行推测。出土于陕西省乾陵唐章怀太子墓墓道东壁的壁画上的武士,腰间佩带箭胡禄。“胡禄”是唐代对一种梯形束脖式筒形箭囊的专属称谓。西域胡人地区最早的胡禄图像出现在库车克孜尔洞窟114窟壁画《智马本生》的骑士(如图2)身上,其右侧腰间佩带胡禄,该壁画年代约为4世纪中至5世纪末[11]。4世纪的沙普尔二世骑射银盘(如图3),图中萨珊诸王所佩戴的盛箭器在腰侧[12]。通过对唐代及以前时期文献和考古发现的综合分析,我们可以推测汉代圆筒形箭箙的背负位置应在腰侧,与同时期的方形箭箙相似,通过钻孔穿绳的方式固定在士兵身上。

方形箭箙和圆筒形箭箙的背负方式依据其形状与人体的关系而设计,可谓精妙。箭箙背负的设计不仅深化了对汉代箭箙的认知,也揭示了古代军事装备在设计与使用上的延续性与创新性。

四、汉代箭箙的价值

在《周礼·夏官下·司弓矢》中提到“仲秋献矢箙”,这里的“箙”即指箭箙,为盛放箭矢的器具,意味着箭箙的制造、管理和使用已经纳入到了官方的军事制度之中,成为了一种规范化的军事装备。同时,在军事仪式或献贡活动中提到箭箙,也反映了其作为军事装备的象征性地位。在功能性上,箭箙作为军事装备的一部分,其首要功能是盛放箭矢,方便士兵在战斗中快速取用。这种功能性使得箭箙成为战场上不可或缺的装备之一,直接影响到士兵的作战效率和战斗表现。其次,在实用性上,箭箙的设计通常考虑到了便携性和稳定性,使得士兵能够轻松携带并保护箭矢不受损坏。此外,《左传·昭公二十五年》有“公徒释甲、执冰而踞”,杜预注:“冰,椟丸盖。或云椟丸是箭筩,其盖可以取饮。”《后汉书·南匈奴列传》:“今赍杂缯各四百匹,弓鞬韥丸一,矢四发,遣遗单于。”李贤注:“《方言》云:臧弓为鞬,臧箭为韥。韥丸即箭箙也。”[13]可见圆筒形箭箙的箙盖亦可作为行军作战过程中饮水的器具。

综上所述,箭箙在军事装备中有重要地位,为后世学者勾勒出了箭箙在汉代军事体系中的基本轮廓。结合出土的一系列箭箙实物及相关军事遗存,证实了箭箙在汉代的存在应用,及其在军事装备中的核心地位。

五、结语

汉代箭箙的考古发现呈现出时间与地域的特点。西汉时期箭箙实物资料丰富,东汉则稀缺,地域涵盖江苏、陕西、云南等地。材质多样,有竹木、铁、陶等。基本类型分为方形和圆筒形。背负方式上,方形箭箙采用“X”形交叉绳系,圆筒形箭箙通过钻孔穿绳固定于腰侧。箭箙在汉代军事装备中地位重要,《周礼》记载表明其纳入官方军事制度,具有象征性。汉代箭箙的考古发现、类型、背负方式及军事地位,为研究古代军事文化提供了重要依据。

参考文献:

[1]张静,吕钊.汉时期哲学观对汉朝服饰审美特质的影响[J].西部皮革,2019(2):10-11,66.

[2]孙文涓,龚慧敏.汉服元素在现代服饰中的应用研究[J].纺织报告,2022(8):75-77.

[3]张志勇.汉代并州边防体系研究[D].济南:山东师范大学,2023.

[4]钱兴奇,谢秉洪,王华宝,校注.周礼[M].南京:江苏人民出版社,2019.

[5]班固.汉书[M].北京:团结出版社,2018.

[6]服虔.通俗文[M].湖北崇文书局,1875.

[7]长沙马王堆二、三号汉墓发掘简报[J].文物,1974(7):39-48+63+95-111.

[8]梅原末治,滕田亮策.朝鲜古文化综监[M].奈良:养德社出版,1948.

[9]杨帆.云南昆明羊甫头墓地发掘简报[J].文物,2001(4):4-53+2+1.

[10]范晓佩,汤学锋,黄文进,等.湖北荆门林场遗址西汉车马坑发掘简报[J].江汉考古,2022(5):29-48+2+145.

[11]中国壁画全集编辑委员会,段文杰.中国壁画全集:8[M].天津:天津人民美术出版社,1992.

[12]孙机.中国古舆服论丛[M].北京:文物出版社,2001.

[13]班固.范晔.后汉书[M].延吉:延边人民出版社,1995.