摘" 要:近些年来,在坚定文化自信的议题下,对我国传统纹样进行研究具有传承并发扬中华文化的现实意义。宋代折枝花纹样作为我国纹样中独树一帜的存在,对我国传统织物花卉纹样的发展起到了承前启后的作用,具有较高的研究价值。文章采用图像分析法、实物考察法、历史文献研究和理论文献研究法,从题材内容、构图形式、造型风格三个方面分析宋代织物折枝花纹样的艺术特征,并在此基础上剖析其中蕴含的取之自然、以理为意以及以少胜多的审美内涵。

关键词:折枝花纹样;传统纹样;宋代织物;审美特质

基金项目:本文系北京服装学院2024年研究生科研创新项目“宋代织物折枝花纹样的审美意蕴研究”(X2024-027)阶段性研究成果。

宋代作为中国历史上重要的转折时期,政治、经济与文化都极为繁荣,但与唐朝开放包容、雍容华贵的艺术风格不同,宋代文学艺术受政治上重文轻武、思想上崇尚理学的影响,呈现出理性、内敛、淡雅的特征。折枝花纹样作为起源于唐而兴盛于宋的纹样,在中国传统花卉纹样的发展上起到了承前启后的作用,对宋代折枝花纹样进行研究,有利于传承与发扬我国优秀的传统艺术文化。目前,国内专门针对宋代折枝花纹样进行研究的文献资料较少,由于折枝花纹样由折枝花鸟画发展而来,因此本文多借鉴宋代折枝花鸟画的相关研究,通过史料与文物分析宋代织物折枝花纹样的艺术特质与审美内涵,希望为后续的相关研究提供一定参考。

一、宋代折枝花纹样概述

折枝花的概念,可引用美术创作理论研究文章中的阐述:折枝是花卉画艺术表现中的一种形式,意指画花卉不写全株,只画从树枝上折下来的部分花枝,故名折枝花。“折枝”二字最早出现于《孟子》:“挟太山以超北海,语人曰我不能,是诚不能也。为长者折枝,语人曰我不能,是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。”[1]文中“折枝”意为折下花枝,可推断早在这一时期民间已有折枝的习俗,此时的“折枝”为“罄折腰枝”,指草木花枝被折断的形态,尚未形成符号内涵。折枝花成为一种艺术形象,较早记载于《唐朝名画录》中对于唐代画家边鸾的描述:“边鸾,京兆人。攻丹青,最长于花鸟折枝之妙……近代折枝花,居其首也。折枝花卉蜂蝶并雀等,妙品上。”这时折枝的概念从原本单纯的草木形态发展为了绘画形式中的图式,在古代汉语中“花”通“华”,花卉形象具有观赏价值的同时也被赋予美好的寓意,因此折枝花形象愈发受到世俗青睐,后逐渐发展成为装饰纹样,即截取花木的一枝或一部分作为纹样,这些纹样中通常包含花朵、花苞与叶子。

折枝花纹样在唐朝时期是主流纹样之一,但通常与其他纹样组合出现,尚未形成独立的形式。宋代折枝花纹样在唐代的基础上进一步发展,在审美观念的世俗化与市井文化兴盛的背景下,折枝花纹样逐渐发展为独立的装饰纹样。宋代折枝花纹样的题材内容丰富多样,使用范围十分广泛,不同器物与工艺下的折枝花纹样各有风采,在理学思想的影响下总体呈现出质朴素雅的风格。折枝花纹样在宋代形成了较为成熟的构图风格与搭配形式,并被后世沿用,在明代发展为折枝花鸟纹样,于清代得以进一步升华,成为清代最为常见的花卉纹样。折枝花纹样对我国花卉纹样乃至世界花卉图案的风格产生了无比重要的影响,是我国传统纹样历史上浓墨重彩的一笔,亦是我国传统艺术文化之瑰宝。

二、宋代织物中折枝花纹样的艺术特征

两宋时期,社会经济文化迅速发展,纺织机械技术的革新推动了宋代纺织业的繁荣发展,柳永《望海潮》道:“市列珠玑,户盈罗绮,竟豪奢。”纺织业的高度发达促进了宋代织物折枝花纹样的繁荣发展,并为其展现出独具一格的风姿奠定了物质基础。

(一)题材丰富,情寄折枝

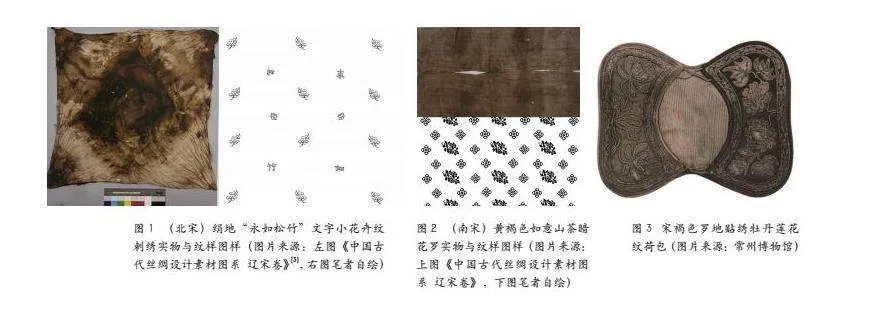

纹样是人类通过对客观事物进行主观加工、改造而形成的艺术形象,其题材与当下时代的物质存在及民风民俗紧密相连,因此,宋代折枝花纹样的题材多为当时流行并常见的花卉,如牡丹、梅花、菊花、莲花、山茶花等[2]。上述花卉种类之所以能够成为折枝花纹样的常见题材,不仅是因它们造型极具装饰美感,其背后所象征的情感寓意也是重要的原因。盛世之下的装饰纹样不仅要满足人们视觉上的审美需求,同时要承载精神上的情感寄托,如牡丹花寓意富贵吉祥;菊花寓意长寿安康、淡泊名利;莲花被视作“佛门圣花”,寓意吉祥等。花卉在纹样中有时作为单一的题材出现,有时则与其他元素组合出现,组合题材的纹样在视觉上更加奢华,所蕴含的情感色彩也更加浓郁。宋代文人思想使折枝花纹样出现“岁寒三友”松竹梅及其与文字元素搭配的题材,如“永如松竹”文字小花卉纹刺绣(如图1),绢地上绣“永如松竹”字样及小折枝花纹样,极具文人格调。花卉与吉祥符号组合的题材形式展现了人们对吉祥如意的祈愿,如出土于江西德安周氏墓的黄褐色如意山茶暗花罗(如图2),织物纹样呈山茶花与如意纹的组合,展现了宋人以折枝为载体祈愿吉祥的心情。宋代折枝花纹样的题材内容有意识地实现了视觉效果与情感寄托的兼顾,反映了当时社会对精神高度与审美意境并行的追求,以纹样为载体进行托物言志的述情,展现出了中国人的才情与浪漫。

(二)构图严谨,韵律明快

宋代格物致知的思想对纹样审美产生内在的影响,织物纹样构图呈现出严谨与规范的特点。宋代织物中折枝花纹样的构图与其装饰部位、装饰功能密切相关,其构图形式可分为三类:单独式构图、适合式构图、连续式构图。

1.单独式构图。单独式构图以图案作为独立的个体存在,没有外轮廓或骨骼的限制,可与其他元素组成复杂纹样形式。单独式构图的折枝花纹样常见于宋代缂丝作品中,以折枝花鸟为主题的缂丝艺术作品选一花枝作为主枝,不同角度的禽鸟与不同种类的植物以点缀的形式错落穿插其中,以小见大、以少见多,呈现出错落有致、虚实有度的视觉效果。理学精神所提倡的清淡严谨与宋代缂丝纹样的审美产生内在的逻辑关系,缂丝艺术的虚实相映、留白得当、节奏鲜明是宋人对世物思辨哲学的感受外化体现。

2.适合式构图。适合纹样是指根据轮廓或骨骼的限制与其形状适应的纹样。宋代织物中的适合纹样常出现在荷包等饰物上,如褐色罗地贴绣牡丹莲花纹荷包(如图3),荷包两侧各绣折枝荷花与折枝牡丹纹样,花朵与枝叶的走向、造型与性状在适合式的框架下与荷包的形状相适合,极具装饰美感。

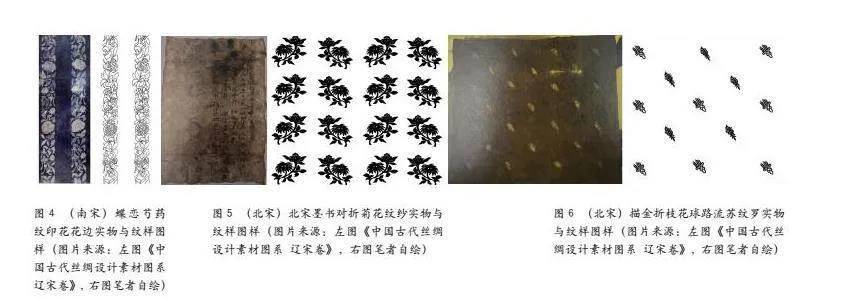

3.连续式构图。连续式构图下,宋代织物中折枝花纹样分为二方连续纹样和四方连续纹样。二方连续纹样是指一个单位纹样向上下或左右两个方向反复连续循环排列,产生优美的、富有节奏和韵律感的横式或纵式的带状纹样,亦称花边纹样。二方连续折枝花纹样常出现在宋代服装的襟、袖、领等部位,在工艺上多以刺绣为主。例如,福建出土的南宋黄升墓出土的蝶恋芍药纹印花花边(如图4),其折枝花纹样以枝茎为主体,由折枝芍药的花叶、灯球与蝴蝶组成,单位纹样内的折枝芍药朝向各不相同,灯球与花叶相辅相成,纹样在严谨的构图之下亦滋长着灵动与自由。

四方连续是由一个纹样或几个纹样组成一个单位,向四周重复地连续和延伸扩展而成的图案形式。四方连续式折枝花纹样在宋代织物中最为常见,循环往复的构图特征使其常应用于大面积生产的织物之上。四方连续的折枝花纹样的装饰元素在一个单位纹样内分散排布,互不连通。例如,北宋的北宋墨书对折菊花纹纱(如图5)以菊花为单一纹样元素,折枝菊花纹样通过调转折枝方向的方式使纹样在规范的构图形式下兼具错落有致的视觉节奏,规律排布的纹样具有“理”的规范性与严谨性,但灵活调转的花枝朝向为其增添了变化的趣味,在严谨之下展现韵律之美。

(三)灵动多姿,以物写实

宋代折枝花纹样在一定程度上承袭朝唐纹样及花鸟画造型风格,并在此基础上进一步发展,其造型特征可概括为两点:写实性与装饰性。

1.写实性。写实即真实地表现事物的特征,将认识对象进行物化。折枝花纹样的写实一表现在其形象,二表现在其视角。折枝花纹样形象上的写实,以写实摹缂宋院体院画的缂丝艺术的表现最为明显,其花卉造型秉承了宋画写生取象,以物写实的原则[4],最大程度寻求还原花枝真实的生动形态。与较为还原花鸟画意境的缂丝作品相比,织绣工艺下的折枝花纹样则更加古朴,但仍具有明显的写实特征,其造型虽有简化归纳,但不同花种仍保留了较高的形象辨识度,展现出宋人在纹样创作方面的能动性。

在视角方面,纹样的视角可以分为平视视角与俯视视角[5],这是从人眼日常观赏花卉的角度对花卉形象进行再现。平视视角指物体与人眼处于同一水平线,该视角下呈现出的花卉纹样造型趋于客观、真实,如出土于长干寺地宫的北宋墨书对折菊花纹纱(如图5),花卉造型为侧视菊花,花卉形象灵动秀丽,纹样结构层次分明。俯视视角是自上而下的观照视角,如出土于江苏南京大报恩寺塔地宫的北宋刺绣折枝花绢,织物绣有折枝小花纹样,纹样呈左右对称的两枝两花,花瓣与枝叶之间没有明显的遮挡关系,相对于平时视角,俯视视角下的纹样造型更加平面化,风格生动而质朴。

2.装饰性。宋代植物纹样功能观赏性质的转化及纺织业技术的发展,使纹样装饰语言更加丰富。宋代织物中折枝花造型多样,有独枝独花、独枝两花、双枝独花、双枝两花、多枝多花等,每种造型呈现出的装饰效果各有不同,北宋与南宋的折枝花纹样各自有着较为明显的风格特征。

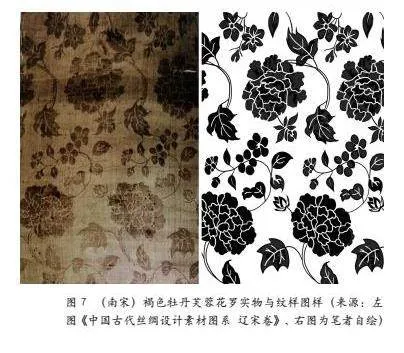

北宋时的折枝花纹样总体呈现简洁质朴、小巧精致的风格,花枝造型多以独花或独枝为主;单位纹样相互间隔较远,排列方式多见散点排列或二二排列,具有规范的对称之美。如南京大报恩寺塔地宫出土的北宋描金折枝花球路流苏纹罗(如图6),小折枝花与球路流苏纹呈二二排列,是北宋时期典型的装饰风格。南宋时期纺织业高度发展,为制作更加精细的织物纹样提供了物质基础。此时的折枝花纹样常以多种花卉或花卉与其他吉祥器物组合的形式出现,纹样布局更加饱满,造型也更加生动写实,出现了盛极一时的“生色折枝花”,如福建福州黄升墓出土的南宋褐色牡丹芙蓉花罗(如图7),纹样主体为牡丹与芙蓉的组合,两种花卉相得益彰,尽显花枝曼妙之美。“花卉装饰作为唐宋以来中国传统图案中最为盛行的题材,滥觞于魏晋,成熟于唐代,定格于宋代,并最终将宋代形成的装饰传统与载体格式延至明清,直至今日。”[6]宋代织物折枝花纹样的造型展现出宋人在装饰语言上的创意与智慧,折枝类纹样在织物中的造型风格与审美图式从此逐渐成熟,往后各个朝代的折枝花纹样皆在其框架下发展变化,可谓影响广泛而深远。

三、宋代织物折枝花纹样的审美内涵

宋代花鸟画的兴盛是宋代图像审美观念与美学思想的集中体现,由折枝花鸟画演变发展而来的折枝花纹样受到宋画的影响,其审美观点与宋画一脉相承。因此,本章节关于宋代织物折枝花纹样审美意蕴的研究多借鉴宋画的美学思想。

(一)格物致知,以理为意

宋代盛行的理学精神成为宋代审美的基点,不论是宋画还是纹饰,都具有浓厚的理趣。宋代理学家主张深入自然、感悟自然,在“物性相同,物我为一”的思想主张下,宋人探寻人与物的链接,诞生了“天人合一”“格物致知”的哲学观念。格物致知意为穷究事物的原理法则而总结为理性知识,美学概念下的格物致知主要体现在两个方面:一方面,它是一种向外求真的态度,通过观察、研究事物的本质与规律,通过把握事物的真理提炼出其形象与“美”的关联,这是“格物”;另一方面,它也是向内求善的态度,即通过对客观事物的观摩与表达,从而产生精神层面的共鸣,这是“致知”。宋人对织物折枝花纹样的创作与使用,正是观察与提炼事物的现实特征并对其进行情感内化的过程:从写实的角度出发,以主观对“美”的理解描摹其形态,赋予其精神上的思想情感,从而实现探索外部世界与提升内心修养的统一,是以织物纹饰为载体进行的托物言志。

(二)身即山川,心有林泉

“身即山川而取之”是郭熙在《林泉高致》中基于绘画所提出的观点:“学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。学画山水者,何以异此?盖身即山川而取之,则山水之意度见矣。”所谓山水之意度,就是山水的审美形象,郭熙认为绘画应对自然进行直接的观照,即“看什么”。他强调艺术家与观赏者都应具有“林泉之心”,即能够发现美的审美的心胸,想要创作美,首先应捕捉到美,于有限中见无限,于平凡中见不凡,从万千形态的事物中攫取最具美感的所在,使之夺造化之神,凝结自然美之韵致。[7]宋代织物折枝花纹样不论是造型风格还是题材内容都源于客观现实,宋人对纹样主体的捕捉以及纹样造型的处理——花卉盛放的形态、植物的生长规律、枝叶交错纵横的走势等等,皆体现出宋人“林泉之心”下对于自然花卉之美敏锐而到位的表达,反映出宋代折枝花纹样写实性背后的审美逻辑。

“身即山川而取之”亦包含从多角度对事物进行观照的观点,即“怎么看”。想要创作美,应对事物进行细致入微的观察,在观照之中创造审美意象,只有进行多角度的观照,才能对美有无穷的发现。郭熙认为,自然事物并非单一的平面,也非固定不变的存在,观照的角度与时节不同,事物所呈现的形态不同。因此,多角度的观照是必要的,宋人对折枝花纹样的描摹正是在多角度的观照视角下进行的:近看,远看,侧看,俯瞰;春看,夏看,秋看,冬看。宋人在细致入微的观照下发掘了审美的自然,并创造了审美的意向,不同视角下的纹饰各有风姿,或是花朵盛放、一枝独秀,或是枝叶纵横、花团锦簇,尤其南宋时期藏折枝纹样的出现,更加体现宋人观物视角之独特、装饰语言之精妙,展现出“身即山川而取之”观念中审美的自然与心胸。

(三)以少胜多,以简胜繁

宋代文化结构的变化与理学思想的盛行使宋代审美趋于平静雅致、含蓄内敛,使得宋代艺术形式去繁就简,呈现出弦外有音、画外有画的审美意境,苏轼《书陵王主簿所画折枝两首》是一首提画诗,其中有云:“谁言一点红,解寄无边春。”道出了折枝花鸟画以一两枝胜千万朵、画面有境而画意无境的意蕴,一个“简”字贯穿了宋代折枝花鸟画的美学观念,折枝花纹样也在绘画的影响下秉承以少胜多的审美观念。折枝花纹样之简,一在形式之简,从万千花丛中选取最富代表性的一枝,以一两枝代表千万朵;二在形态之简,花卉纹样的形象是对自然花卉形象的提取与凝练,以疏简的艺术形象凝花卉之韵致。[8]“简”的形象源于取舍的审美思想,以不完全表现完全,以小见大、以少胜多。潘天寿《听天阁画谈随笔》中云:“自然形象,为实有之形象,非画中之形象,故必须舍其所可舍,取其所可取。”道出艺术家在进行创作时,应以凝练的手法表达整体的韵味与意境。折枝花纹样正是对客观事物进行了删繁就简后处理的成果,宋人在风格写实的基础上将花枝的现实形象进行有选择的取舍,加入新的结构与秩序,如此才能使折枝花纹样具有凝练精华之神韵、动人心弦之美感。

折枝花纹样的形象虽秉承了简约之美,但它所蕴含的意蕴却并不简单,正所谓图有境而意无穷,其简洁的形象背后是宋人含蓄却饱满的情感。一节折枝所代表的或是这一枝花所在的季节,如苏轼诗中“一点红”与“无边春”,看似一枝独秀,实则花团锦簇;或是祈愿祥瑞的朴素愿望——以吉庆祥瑞为主体的缂丝作品,以及服饰中折枝花与吉祥器物组合而成的纹饰,都饱含宋人对吉祥美满的向往。折枝花纹样以连续式构图在织物中的呈现,又何尝不是一种万物生生不息、轮回无尽的宇宙精神的体现。折枝花纹样形简而意繁,展现了宋人在织物装饰上对简约之美的追求,是宋代“取舍”审美思想在织物纹饰中的体现,以纹饰的形式在织物上实现了少与多、简与繁的对立统一。

四、结语

源于传统花鸟画的折枝花纹样在宋代经济发达、文化兴盛的背景下繁荣发展,成为宋代最具代表性的纹样之一,高度发展的纺织业为折枝花纹样在织物中的发扬奠定了物质基础,为折枝花纹样在织物中实现更加丰富的装饰语言提供了物质保障,使得织物折枝花纹样在文化与经济发展的双重影响下形成了题材丰富、构图严谨、造型写实的艺术风格,对我国花卉纹样的发展产生了极为深远的影响。透过宋代织物折枝花的形象与旨趣,能够反映出宋代在理学思想影响下的严谨、质朴的审美意境,宋代折枝花纹样一定程度上展现出织物花卉纹样与宋代审美观点的内在逻辑关系,可为后续宋代织物纹样的研究乃至当今纺织品图案设计提供一定参考。

参考文献:

[1]万丽华,蓝旭,译注.孟子[M].北京:中华书局,2006.

[2]苏静.宋代织绣品中折枝花纹考析及其文化内涵[D].无锡:江南大学,2023.

[3]徐铮,蔡欣,赵丰.中国古代丝绸设计素材图系(辽宋卷)[M].杭州:浙江大学出版社,2018.

[4]金莹,林剑.宋代“格物致知”思想影响下的缂丝花鸟纹样艺术研究[J].设计艺术研究,2021(5):128-132.

[5]赵丰,蔡欣.中国历代丝绸艺术(宋代)[M].杭州:浙江大学出版社,2021.

[6]汪燕翎.唐人爱花和宋人爱花——浅谈唐宋花卉纹样的流变[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2003(2):97-100,63.

[7]回顾.中国丝绸纹样史[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1990.

[8]高阳.折枝花卉的审美特质[D].南京:南京艺术学院,2002.

作者简介:黄金美,北京服装学院硕士研究生。研究方向:服装设计与创新。

通讯作者:王群山,北京服装学院教授。研究方向:服装设计与创新。