杨博雅?杨雨千

《风味人间》系列纪录片自2018年开播以来就受到了广泛的关注。《风味人间》第四季更是延续系列前作的超高人气,引发了现象级热议,轰动海内外。现从微观层面的拟人化修辞表达出发,借助MAXQDA编码和质性文本分析方法研究《风味人间》第四季的解说词与视听语言,从食物的拟人化表达、风味矩阵的现实构成与微观修辞表达折射出的宏观形象构建三方面进行特点提炼,尝试梳理出高普适度的破题思路,从而助力国内纪录片创作者打造更具共情力的文化IP,以期实现中国纪录片产业在商业化、流程化等方面的高质量发展。

美食纪录片《风味人间》可以称得上是高品质的中国美食纪录片,刚刚开播便吸引了众多观众的目光。该纪录片延续了陈晓卿导演团队一贯的高水准,并在此基础上对美食的流变进行了更纯粹的演绎。《风味人间》这部美食大片拍摄横跨六大洲,视角独特、表达方式创新、情感多元,得到了海内外观众的认可。美食一向被认为是地域风情的名片,对凝聚民族认同也有着重要意义。本文通过研究《风味人间》系列纪录片在拟人化表达方面的突出特征,旨在直观探讨美食纪录片在宏观层面所体现出的国家形象建构。

研究设计

作为美食纪录片的主题,美食不仅是视觉的享受和味觉的满足,还能够寄托情感、交流文化,承载丰富的历史文化和地方特色。从内容架构上看,《风味人间》有意减少对人物的采访,突出对美食的呈现,通过对美食进行拟人化表达,自然生动地刻画出美食背后的人文故事。通过充满反差的视听语言将人带往“异乡”,以陌生唤醒乡愁,从而引发强烈的认同感。

基于《风味人间》第四季的特点,通过运用MAXQDA对其解说词文本进行开放式编码,并对其具备拟人化表达特征的解说词及对应的视听语言进行质性文本分析,现提出以下几个问题。第一,纪录片的拟人化表达可分为几个类型?第二,拟人化表达对纪录片传播效果的影响有哪些?第三,纪录片的影响力(移情式解码/共情/转文化传播)能够体现出怎样的中国纪录片创作者气质?这样的气质推广对中国纪录片产业会有哪些意义?

研究发现

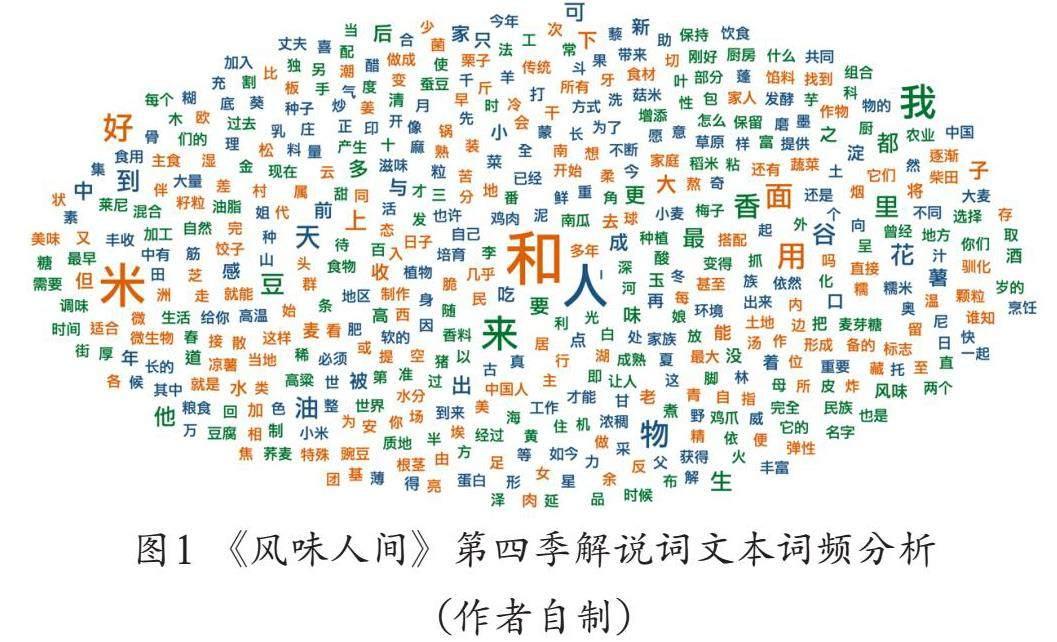

通过对《风味人间》第四季全部内容进行文字转录,删减广告语信息后,共计有33831个文本内容,经开放式编码后得到482个节点。借助MAXQDA的词云可视化功能对不相关的字词进行非索引编辑后,得到17231个单词,降重后得到6356个单词(见图1)。其中,字体大小反映频率高低,频率最高的词被置于中心位置。由图1可以看出“和”“人”“我”“米”“物”等字词比较显著,受此启发,本文在拟人化表达切入的基础上,着重关注与“关系”相关的表达,如“食物与人”“食物间关系”“食物与历史文明”等。同时,为避免视角局限,本文也纳入了纪录片对“非食物类对象”的拟人化表达分析,如厨具、地理气候、自然条件、民族风俗等。此外,对《风味人间》第四季所有拟人化表达编码进行整体归类,以期助力宏观层面的国家形象塑造。

从食物拟人化看“美食宇宙观”搭建

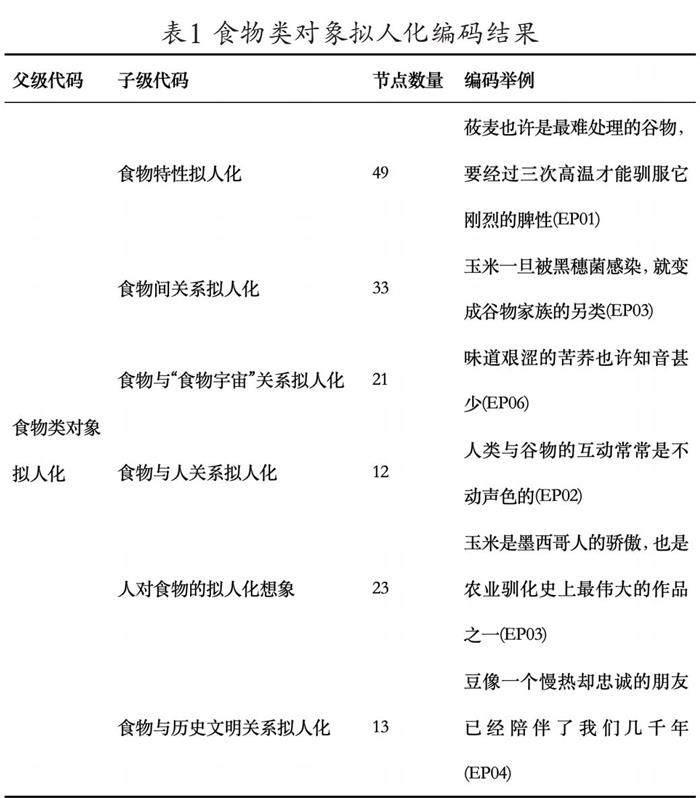

由经过开放式编码发现在食物类对象拟人化中,“食物特性拟人化”“食物间关系拟人化”与“人对食物的拟人化想象”比重较高(见表1)。这一编码类型的拟人化表达从食物人格赋予、食物与人的共同演进这两方面描绘出历史文明中粮食谱系流变,构建起《风味人间》的“美食宇宙观”。

“食物人格赋予”意味着要引导观众去“看见食物眼中的世界”。例如,在第一集麦浪涌万年的23:19—23:23时段中,解说词“莜麦,也许是最难处理的谷物,要经过三次高温,才能驯服它刚烈的脾性”和画面内容互相呼应,在观众眼中莜麦不再只是沉默的作物,而是一位有性格的人物角色(见图2)。4秒的解说词传递出四个意涵,分别对应四个画面内容,精准的蒙太奇剪辑与解说词共同刻画出莜麦的拟人个性,画面中的人物和莜麦的互动接触与“驯服”这一用词形成轻微反差,也给食物和人的关系增添趣味。

整体而言,拟人化表达对食物背后的人文意涵起到催化和强化作用。叙述者可以在某种元语言的话语中起作用,以标志出话语的衔接、关联、内在联系,即内在组织。由解说词串起的食物间的关系,贯穿为整部纪录片的叙事逻辑,为观众搭建起一个由食物担任主角的“美食宇宙”。每个食物角色并非完美无瑕,而是各有特点与脾性,在“美食宇宙”里充满生命力地认真栖居。《风味人间》意在探讨人类与作物共同相伴的历史,提倡享受生活之道,并努力把握农耕文明与桃花源式浪漫间的微妙平衡,尝试在理想主义的轻盈和现实烟火气之间找到恰如其分的落脚之处。

从非食物类拟人化看“风味矩阵”构成

非食物类对象拟人化表达的编码节点相对较少(见表2),但其对纪录片的情感表达不可或缺。通过纳入非食物类对象的拟人化表达,能够看到风味矩阵里更完整的世间百态。例如,在《风味人间》第四季第二集《稻香阡陌》中:“(上海)这座海纳百川的国际化都市,对来自全球的食物,也表现出接纳和包容”,画面具备整个纪录片系列特有的高剪辑率风格,从城市风光全景到美食近景刻画,不断变化的拍摄角度与丝丝入扣的解说直击观众的多重感官,在视觉、听觉、味觉上构成了上海的风味矩阵(见图3)。

从整体性拟人化表达看记录者气质定位

通过将所有具备拟人化表达特征的文本以词组为单位进行编码再整合,并基于语义学将其分为三类。其中“动词/动名词/状态性”占比最高(见表3),这在一定程度上说明,食物、非食物类与这些对象间的多元关系都被赋予了充分的流动感和能动性。名词和形容词性的拟人化表达则对饮食欲望和人性渴望进行了艺术化再提炼,让纪录片的观感富有温度。可以说,拟人化表达是从食物这一媒介对象跃迁到记录者想传递到“人性”这一层面的必要通道。

《风味人间》系列总导演陈晓卿曾在随笔集《至味在人间》中写道“我们的肠胃其实都有一扇门,是父母长辈给你的食物编码,无论你漂泊在哪里,门或许已经残旧,但一直等待你童年味觉想象的唤醒。《风味人间》从价值观、奇观、科技运用三个层面不断探索突破,画面看似充盈这色香味,实际却传递出“人情比美食更有嚼头”的深刻滋味。纪录片《风味人间》通过拟人化的表达,从媒介对象的故事挖掘出发,递进到媒介对象与世界的勾连,最后回归到民族认同的落脚点,这种创作思路提升了中国纪录片的国际传播力,打造出更具共情力的纪录片IP提供了极强的参考价值。

(作者单位:中国电子学会)