罗珺滢

社交媒体消除了用户与用户之间的时空限制与身份差异,使有共同爱好的个体在网络空间集聚,形成与传统社交全然不同的社群模式。现对哔哩哔哩的14位古典音乐爱好者进行半结构式深度访谈,并结合扎根理论,运用质性分析软件Nvivo14进行编码,探究流媒体平台中古典音乐爱好者社群的演化发展。

当前,流媒体已成为公众传播信息、交流思想和社交互动的重要渠道,各类视频平台长期占据各大应用榜单前列。与此同时,它们拓宽了古典音乐的传播渠道,并在网络空间内聚合用户,建构了社群体系。近年来,不少古典音乐博主不断以哔哩哔哩为平台产出原创内容,各个地方的交响乐团也纷纷在哔哩哔哩开通官方账号,定期上传科普视频与演出录像,并与不同领域的博主进行跨界合作,吸引了较多的用户。这些现象表明哔哩哔哩有效提高了古典音乐的传播力与影响力。

自媒体音乐传播正在从信息型音乐传媒走向关系型音乐传媒,社交媒介作为用户表达意见和分享信息的渠道,加快了不同信息主体在网络空间的集聚,而古典音乐依托社交平台的推送机制,实现了有效传播,用户以兴趣感知和情感认同为纽带集聚在社交平台。社交平台不仅为用户构建了全新的社交场景,也在古典音乐的内容生产和交流互动中构建了一个以用户为中心的社群,促进了内容的流动。在互联网时代,信息传播的主体不再是高度组织化的群体或单独个体,而是去中心化、跨越不同圈层的网络社群。它们是如何集聚在同一圈层,遵循怎样的互动逻辑,是本文探讨的核心内容。

研究设计

研究方法

扎根理论是社会科学中的一种系统方法论,主要通过深入分析实际经验资料,从原始资料中归纳实质理论,强调从底层数据中构建理论框架。而深度访谈是社会科学质性研究的一种主要方法,笔者通过与被调查者进行深入交谈,了解某一社会群体的生活经历和生活方式,探讨特定社会现象的形成过程,并提出解决社会问题的思路和方法。本文使用扎根理论,针对“哔哩哔哩古典音乐爱好者群体的网络参与行为如何影响社群建构”这一问题进行质性研究,通过对相关人士的深度访谈收集原始资料,使用NVivo14软件对资料进行分析、编码,提炼相关概念,总结理论框架。

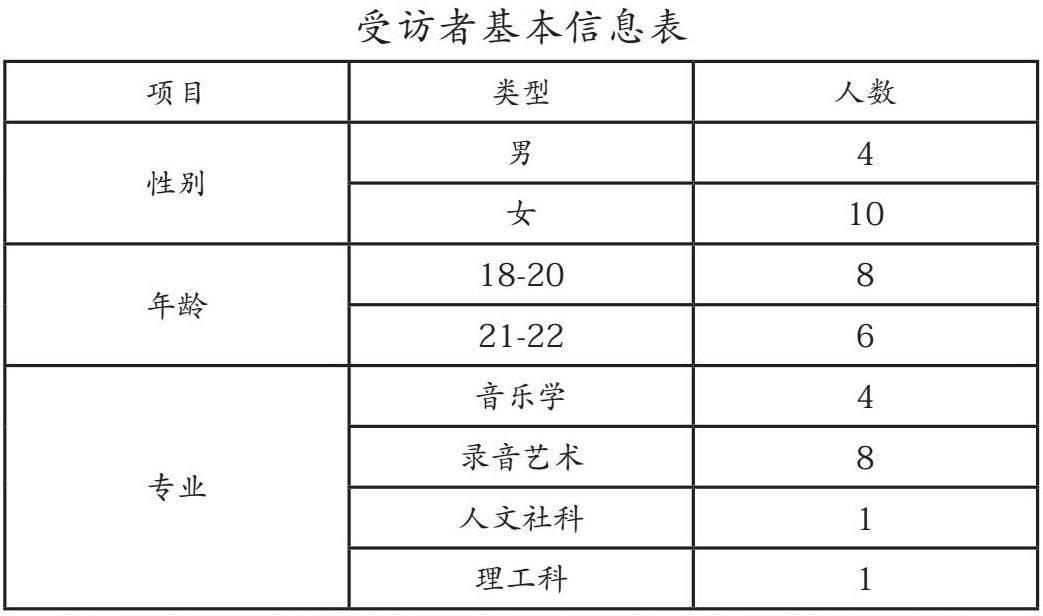

数据来源

本文通过目的性抽样方式对14名使用哔哩哔哩的古典音乐爱好者进行半结构式深度访谈,笔者遵循半结构式访谈原则设计了提纲,以“古典音乐类视频建构社群身份认同”为主题,以受访者的回答为导向展开深度访谈。受访者的基本信息如下表所示。

哔哩哔哩古典音乐爱好者社群生成及交往模型构建

第一,开放式编码。开放式编码为扎根理论研究中的一级编码,通过提取访谈对象叙述内容的关键词,为语句贴上标签,经过反复比对与整理筛选,合并得出初始概念。笔者从14份访谈材料中随机选取10份用于开放式编码,依据初始概念的内容对其进行整合,最终形成八个范畴。

第二,主轴式编码。在开放式编码的基础上,笔者对访谈材料进行归纳分类。主轴式编码为扎根理论研究中的二级编码。通过探究范畴之间的因果、时间等关系,笔者将八个范畴聚合为四个二级范畴。

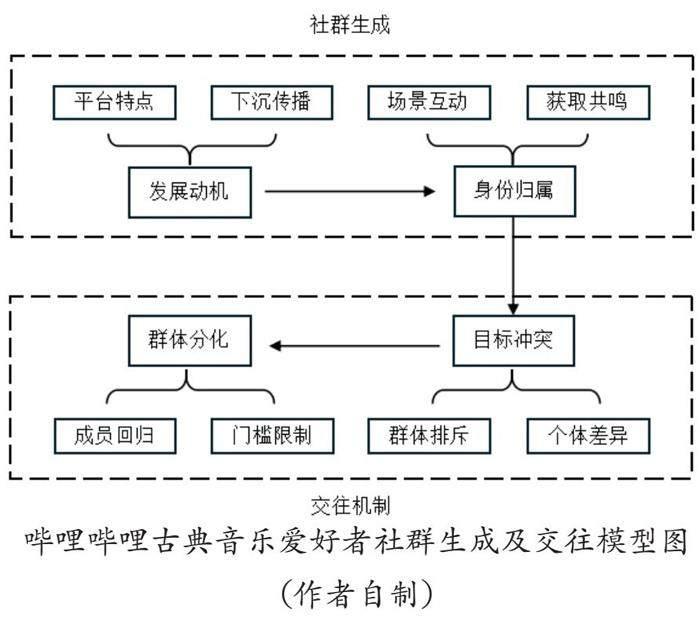

第三,选择式编码。在主轴式编码的基础上,笔者对主范畴进行更深度的提炼与分析。选择式编码为扎根理论研究中的三级编码。选择式编码着重关注研究问题和理论的核心概念,以深化对数据的理解。通过三级编码,最终搭建出“哔哩哔哩古典音乐爱好者社群生成及交往模型”理论框架,如下图所示。

哔哩哔哩古典音乐爱好者社群生成的内在机制

在网络社群中,人们建立了一种新型的社会关系——网缘关系。在这种关系中,双方以获取信息和情感交流为目的,以心理认同和一致的兴趣为黏合剂。哔哩哔哩中的古典音乐类社群成员在前期会因相同的兴趣爱好集聚在同一类视频下,但在加入的后期会出现一定程度的分化。由于他们个人的音乐素养与观看目的不同,在网络参与行为中也表现出不一样的特点。

平台集聚用户并形成社群

相对于数码、游戏、绘画等领域,古典音乐更注重现实体验,也更容易被赋予刻板和严肃的标签。在笔者进行编码的过程中,发现哔哩哔哩平台的下沉式传播为古典音乐社群的形成提供了良好条件。该平台的包容性使得古典音乐创作者能够摆脱传统创作模式,更容易接触更广泛的受众。与此同时,用户在古典音乐视频下的交流为创作者提供了及时的反馈,有助于其调整视频内容以更好地迎合观众的兴趣,保持作品的热度。

然而,在与14位受访者的访谈中,有6位受访者表示他们使用哔哩哔哩观看古典音乐视频主要是因为专业需求。这表明他们对哔哩哔哩up主的贡献度较低,平时不太参与粉丝活动和讨论。例如,A2受访者提到:“在别的音乐平台上搜索时只能听声音,不能准确看到现场演奏的细节。在哔哩哔哩中搜索同样的作品,有现场录像、专业解读,甚至还有不同类型的二创。” A7受访者认为:“只要我点进这样的视频一次,首页就会推送很多相关的视频,有时候都不用主动搜索,还是挺省事的。”A4受访者认为哔哩哔哩作为以长视频为主的平台,在正确表达古典音乐方面具有独特优势,但也筛选掉了一部分用户,“哔哩哔哩上大家做的视频都会正经一些,没有短视频那么碎片化,毕竟我觉得古典音乐入门还是要能看的完整才作数。但是,短视频更容易被刷到,也更吸引人,从播放量也能看出来,短视频更受大家欢迎。”这表明哔哩哔哩平台存在巩固用户忠诚度的优势,多样化的创作内容显著提高了用户黏性,并在一定程度上提高了社群成员的平均素质。

与此同时,A9受访者认为下沉式传播有助于吸引更多观众并普及古典音乐。他是以兴趣为动机的8位受访者之一,他表示:“自从我刷到类似双琴侠一类的up主后,首页就会不停地推送他们的视频,而且他们的评论区也很有趣。感觉在现实中能够以这种方式宣传古典音乐的人太少了”。从客观数据来看,年轻人作为主要的用户群体更倾向于娱乐向up主,这反映了娱乐类视频的受欢迎程度相对较高。

社群内身份认同的获取

网络社群依靠仪式化与风格化的表达来获取身份认同,从而集聚为网络青年亚文化圈层。有受访者表示,在社交方面受到现实条件的限制时,会转向哔哩哔哩寻找群体认同感以满足精神需求。例如,A4受访者认为:“只有在这个一亩三分地里,你跟很多人一聊发现大家都是干这个的,你是拉这个的我是吹这个的。但是在现实生活中,哪有这么多人学乐器呀,想聊也没法聊。”还有受访者认为互动是促进古典音乐传播的重要环节。例如,A12受访者认为:“我经常会跟着弹幕刷一些up主的梗,每次在别的分区视频下面看见这些梗的时候就觉得很神奇,也是一种出圈的方式吧。”

笔者通过访谈发现,大部分受访者不太关注视频是否符合专业严谨性,而偏向用娱乐的心态看待哔哩哔哩中的创作与互动,认为这些通俗易懂的传播手段能让更多人加入社群。例如,A13受访者认为:“我觉得娱乐向up主的接地气视频更能吸引那些路人入坑,打破他们对古典音乐的滤镜。”A2受访者认为:“平时接触古典音乐已经很严肃了,谁希望打开手机还是同样的内容呢?当然是有意思的二创更受欢迎,而且跟网友一块玩梗还是蛮有意思的。”这些受访者的态度都表明古典音乐区up主的创作遵循“符号化”原则,如调侃中提琴及其乐手已经成为古典音乐区创作的热点,这类视频一经发出必然收获可观的播放量与讨论度。

除此之外,部分受访者在观看现场演奏录像时也会浏览评论区,A10受访者表示:“我看纯古典音乐演奏比较多,评论区会有很多人进行科普或者演奏风格方面的讨论,我觉得对自己还是有点帮助的,有的时候也会改变我对某首曲子或者作曲家的态度吧。”可以看出哔哩哔哩古典音乐爱好者社群的氛围较为包容,不仅能容纳不同种类的作品,也能给予社群成员较高的讨论自由。这些视频传播的成果能反哺社群成员,从而改变他们对古典音乐的看法。

现实带来的群体分化

虽然互联网的发展为人们开创了一个空前自由的表达空间,但是在实际运作中,网络社群与现实社会群体密切相关,并成为影响现实社会发展逻辑的重要因素之一。有受访者曾经加入up主的粉丝群,发现该类粉丝群体的组成人员大多是有乐器学习背景的同龄人。A8受访者表示:“我进去之后发现,这不就是换了个地方讨论大家的专业嘛,只是在网上大家能畅所欲言,本质上活跃的还是我们这群人而已。”有9位受访者认为,古典音乐的门槛不会随着时间的推移而降低,音乐素养作为客观的需求条件,需要时间的积累与不断地学习才能获得。A14受访者表示:“从来不接触古典音乐的人,他们刷到这些短视频可能会有兴趣入坑,但是学没学过乐器和乐理知识,对于能不能看懂视频实在是太重要了,他们应该还是看乐子多一些。”

此外,不同古典音乐视频在哔哩哔哩的播放量存在差异。凡是与流行音乐或是其他带有热度的分区联动的古典音乐视频,其播放量基本以万为单位,少数视频能获得百万播放量;各大地方交响乐团上传的传统古典音乐类视频,播放量通常在百或千,极少数能破万。虽然,古典音乐类up主以降低古典音乐的门槛为目标创作视频,但形成的社群类型更趋向“粉圈化”,受众关注点逐渐从古典音乐本身转移到up主身上,真正转化为古典音乐爱好者的比例较低。

虚拟身份的特性是网络社群交往的一大特点,它能使用户忽略身份的差异性,在平台上自由发言。虽然社群让身份隐匿的个体能够自由表达和分享,但有受访者表示传统音乐社交更侧重专业认同。例如,A10受访者认为:“我不喜欢在网上交流,因为自己不知道对方是什么身份,也不知道他值不值得自己花费时间去交流。”在14位受访者中,仅有2位受访者会积极与陌生的社群成员互动。这说明具备乐器学习背景的人更看重线下交流,认为古典音乐不能抛弃传统媒介,社交媒体平台仅拥有拓宽传播渠道与提供交流机会的作用。对于古典音乐能否通过扩大受众面的方式进行普及,14位受访者无一例外表示,无论通过美育教育还是网络传播的形式,都希望能有更多的人深入了解古典音乐。

综上所述,哔哩哔哩古典音乐社群在网络社交的推动下,形成了一个充满活力的社群。哔哩哔哩平台的集聚作用、用户的互动和身份认同的获取相互交织,构建了一个独特而包容的社区。尽管存在着现实社会与虚拟身份的冲突以及社群内部的分化,但哔哩哔哩的平台机制以及用户的积极参与为古典音乐在互联网时代的传播提供了新的可能性。这一趋势表明,网络社交在推动古典音乐传播过程中发挥着不可忽视的作用,它为音乐领域的拓展和多元化发展作出了积极贡献。

(作者单位:中国传媒大学音乐与录音艺术学院)