颜莎莎

摘要:现以“忠信”“恭孝”“德礼”同构新时代大学生家国情怀三重视域的核心思路,对四川名人家风提炼归类,以“三苏”、刘光第和欧阳修为代表的四川忠信家风深化爱国情怀,以李密、杨慎为代表的四川恭孝家风树立家庭文明新风,以诸葛亮、陆游为代表的四川德礼家风涵养健全人格,为新时代四川家庭、家教、家风建设提供助力,构建家校合作的特色建设环境。

我国传统文化讲究“人必有家,家必有训”“正家,而天下定矣”。传统家风总体上涵盖立身、治家、敬业、处事等方面,尚俭抑奢、见利思义、公私分明、爱国济民等传统家规因家族传统与祖辈人生经历不同而各有侧重。四川作为中华优秀传统文化的重要发源地之一,在历史上出现了许多注重家风的名人,而高校校园文化建设会影响大学生的身心健康和高校的高质量发展。由于社会对四川特色家风资源的开发力度不足、家庭内部家风教育未成体系和大学生自身疏于实践等原因,高校的校园文化建设面临诸多困境。因此,有必要将四川名人家风融入高校校园文化建设。

四川先贤家风融入高校校园文化建设的必要性与可行性

必要性

文化强国指引文化强校。党的十九届五中全会明确提出到2035年建成文化强国,吹响了推进社会主义文化强国建设的号角。文化强国离不开文化自信。这是新时代新征程中推进社会主义文化强国建设的根本遵循。要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,传承中华优秀传统文化,增强文化自信,增强中华文明传播力、影响力,不断提升国家文化软实力和中华文化的影响力,需要加强对文化遗产的挖掘、整理和研究。

文化强校推动文化强国,对大学生而言,文化强校有利于培养其文化自信心与历史自豪感。大学生应以提高人文素养为己任,不断增强自身的文化底蕴。人文素养会潜移默化地影响大学生的人格与修养。高校校园文化重在使大学生明辨多元思潮、传承优秀传统文化、贯彻社会主义核心价值观。在这一过程中大学生能增强文化自信,成为校园文化的践行者,实现文化强校。对高校教师而言,文化强校可在专业学术研究领域营造传统文化的浓厚氛围,有利于教师的继续教育和自我教育。对高校而言,文化强校有利于打造校园文化名片、自主探索文化育人路径,整体提升高校精神建设成效,促进高校的高质量发展。在社会主义核心价值观引领下,坚持以人为本,将四川先贤家风融入高校校园文化建设,从生师校三个方面推动文化强国。

可行性

优秀家风丰富了传统文化的内涵,建设优秀家风是弘扬传统文化的应有之义。家风的特点强化了传统文化的作用,所谓“耕读传家久,诗书继世长”。家风既包括一个家庭的成员在待人接物上体现出的生活习惯,也包括家庭中代代相传的家训类典籍。培育时代新人需要深挖四川先贤家风中可与新时代融通的精髓,运用现代化手段建设社会主义新时代家风。

党的二十大报告明确指出,实施公民道德建设工程,弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设。家风的核心要义在于利国利家,四川先贤家风由当地民众世代相传而来,积淀了先贤一生的生活经验、学问思考和人生感悟,经历了社会环境的检验。因此,好的家风对子女成才、民风向善、政风清正和国家昌盛都有重要的作用。家风的核心要义与社会主义核心价值观相通。先贤提倡的优良传统与社会主义核心价值观中的国家、社会、公民三个层面相通,共同诠释了“家国同构”的家兴国泰、国泰民安。

四川先贤家风融入高校校园文化建设的困境及原因

困境

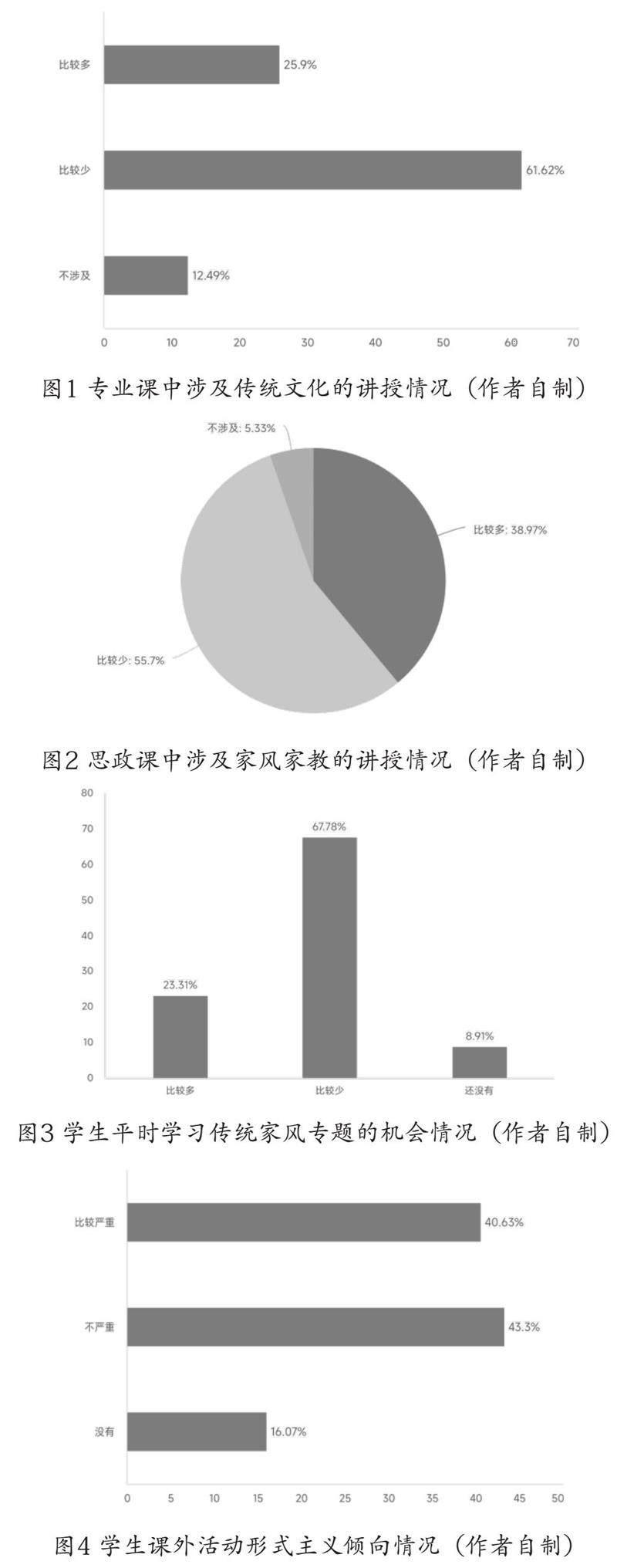

四川先贤家风融入高校校园文化建设的困境在于课内外教育缺少与家庭教育的结合点。笔者面向大学生随机发放调查问卷,通过分析收回的1200余份有效问卷,发现高校专业课较少涉及传统文化,如图1所示;高校思政课对家风文化涉及不够,如图2所示;高校尚未将思政价值元素与家风元素系统对应形成专题,如图3所示;学生课外活动倾向于形式主义,形式大于内容,结果重于实践过程,如图4所示。

原因

第一,社会对家风资源的开发力度不足。四川家风学术研究体系尚未形成多地共建格局。2020年,巴蜀家风家训学术研讨会在宜宾市南溪区举行,以此为范例,四川其他地区共同参与建设家风学术研究体系,在未来大有可为。四川举办的家风活动尚未常态化,未来家风建设活动的常态化举办大有可期。四川现有家风主题活动的吸引力有待提高,如四川15处家风主题展馆主要吸纳的是本地的参观人群,尚未形成规模化、积极互动的良好交流格局。

第二,家庭内家风教育未成体系。笔者通过分析收回的1200余份有效问卷,发现受访大学生家庭中普遍缺少流传下来的家风文本,超过半数的大学生家中尚无古人先贤、家风家训类的书籍,父母及长辈忽略了家风建设,其不良言行会对大学生的成长产生较大影响。

第三,大学生自身疏于践行家风。笔者通过分析收回的1200余份有效问卷,发现大学生主要以加分为目的参与校园活动,无心受到深度价值观教育的影响。由于远离家庭环境的约束,部分大学生的心态较为浮躁,既缺乏学术研究的精神,也缺乏阅读传统典籍的习惯与能力。

四川先贤家风融入高校校园文化建设的路径

新时代大学生家国情怀三重视域同构

1.忠信——弃不忠愚忠讲精忠,奠立志创业之基

《易·干》有云:“君子进德修业,忠信,所以进德也。”主忠信,人生才能有所主,方能有所进。大学生作为高校校园文化建设的践行者,不可不忠。而同样是忠,愚忠与精忠的区别不在于知识学问的多少或敬业苦干与否,而在于立身行事是否符合大义、利于万民。新时代的大学生应具备群众观念,注重以人为本,坚持正义,维护国家利益。

2.恭孝——弃不孝愚孝讲恭孝,树立身养德之本

孝文化被《孝经》称为“诸德之本”,起源可追溯至尧舜时代,形成于商周,在魏晋南北朝时期进一步深化,在民间具有深厚的文化基础,故大学生不可不孝。但不可愚孝,如果不论原则盲目服从,或者不顾实际一心满足父母,以牺牲个人身心健康为代价,则会影响社会的安定秩序。《论语》有言:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”大学生应恭孝,对父母要有恭敬心。

3.德礼——弃庸礼旧德讲贤礼,养向上向善之风

《论语》有言:“道之以德,齐之以礼。”文化建设的过程是对传统的去浊扬清,并与新时代结合发展的过程。例如,《弟子规》中“路遇长,疾趋揖。长无言,退恭立。骑下马,乘下车。过犹待,百步余”。过于强调尊卑观念,偏离了人与人在社会中正常的相处模式。再如,“谏不入,悦复谏,号泣随,挞无怨”。过于强调顺从、顺服,不适合当下人与人之间的相处状况。大学生应讲德礼,互相尊重彼此的生活方式,在家庭关系中不要强人所难,以免激化矛盾。

以四川忠信家风深化大学生爱国情怀

1.“三苏”家风之“六事”

苏轼在《谢除两职守礼部尚书表》有言:“其要不出六事:一曰慈,二曰俭,三曰勤,四曰慎,五曰诚,六曰明。”这既是为君之道,也是为官之道,更是为人之道。苏轼终身关心民生疾苦,尽力为人民多办事、办实事、办好事,这是他从政四十余年坚持的清廉、正直、勤政、爱民精神的外化,以立志勤学、自强不息的家风为源泉。由此可见,大学生应以“慈”深化群众观。以慈善奉献群众,以睦邻、助人、惠众的慈爱之心团结群众;以“慎、诚、明”自立自强,做到克己慎独,明善诚身。

2.刘光第家训之思欲为世有用显扬先人

中国近代史上著名爱国诗人刘光第,刘家“思欲为世有用显扬先人”的家训培育了刘光第报效国家的志向,在国家内外交困的艰难时刻,刘光第冒险上书光绪,后来投身于戊戌变法英勇献身。由此可见,大学生应培养历史使命感,尊重先烈英雄;培养社会责任感,提高为社会服务的自觉性,实现为世有用。

3.欧阳修家风之勤政敬业

北宋政治家、文学家欧阳修四岁丧父,母亲郑氏不畏孀居谋生的艰难困苦,在家中墙上悬挂《竹林七贤图》以勉励、教育欧阳修。欧阳修后作《七贤画序》,一生坚持勤政敬业、恪守清贫的作风。由此可见,第一,大学生应树立正确的就业观、名利观。应将服务意识和大局意识放在首位,进而用辩证的观点理解得与失。第二,大学生应培养底线思维。底线思维具有高度的哲学智慧,提醒大学生要从矛盾的角度一分为二地看待事物。

以四川恭孝家风缓解大学生家庭冲突

1.李密家风之《陈情表》

李密的祖母刘氏九十六岁高龄,年迈多病,李密以《陈情表》详细陈述了自己的家庭情况,恳请晋武帝同意其暂不赴诏,以回报祖母刘氏数十年的养育之恩,同时感谢晋武帝的知遇之恩,一片孝心令人动容。后刘氏去世,李密守孝完后入仕为官,敢作敢为不畏强权,得到百姓的拥护。由此可见,第一,大学生应知恩。在与家庭成员相处的过程中应常怀感恩之心。知恩是责任意识的体现,有利于培养大学生的家庭责任感。第二,大学生应图报。“能养”是孔子“孝”论的三重含义之一,即使自己尚无物质基础,也应以自己的实际行动回报父母的恩情。

2.杨慎家风之“四足”

杨慎是明代时期四川唯一的状元,居三大才子之首。自杨慎祖父杨春起,一门四世共出七位进士、四位举人、一位贡生,人称“一门七进士,宰相状元家”。杨慎于被流放云南前夕与妻子告别时亲笔所写“四足”家训,从居所、食物、娶亲、教子四方面强调了杨氏家风,如“只求他粗茶淡饭随时济。再休想鹅掌豚蹄,但得个不饥足矣”。由此可见,第一,大学生应对家庭环境有知足的心态,做到尊亲孝顺。第二,大学生应养成理性的消费观,恪守本分不贪求。

杨慎临终时以“临利不敢先人,见义不敢后身”作为自己一生的总结,并以此告诫子孙后代要重义轻利。义利之辩是中国哲学史上长期存在的问题,涉及道德修养与物质利益的权衡取舍。“弗辱”也是孔子“孝”论的三重含义之一,即不让自己的所作所为令父母感到耻辱。由此可见,大学生应在家庭关系中做到重感情,轻利益,不可分裂家庭关系。

以四川德礼家风涵养大学生健全人格

1.诸葛亮家风之《诫子书》

诸葛亮家风不仅对其子孙后代影响深远,对蜀汉崇尚节俭的社会风气也起了较大的引导作用。例如,其《诫子书》中“静以修身”“非宁静无以致远”讲宁静,“俭以养德”讲节俭,“夫学须静也,才须学也”讲勤学,“年与时驰,意与日去”讲惜时图强等。由此可见,第一,大学生应培养静气,拒绝浮躁;第二,珍惜时间,不轻易浪费韶光。

2.陆游家风之“先成人,后成才”

南宋著名文学家陆游的两个儿子都以为官清廉著称,不仅如此,其后人都具有忧国忧民的品质,这与陆游的家风不无关系。例如,“令熟读经学,训以宽厚恭谨,勿令与浮薄者游处”。意在告诫后人,孩子德行的培养要从小开始,成人第一,成才其次,应以宽厚恭谨教育孩子,杜绝孩子结交轻浮的人。由此可见,第一,大学生应广学养谦,培养宽容厚道的性格。第二,为人恭敬,处世谨慎,不可暴虐张狂。

3.杨慎家风之“四重”

杨慎的曾祖母熊夫人留下“四重”家训:“家人重执业,家产重量出;家礼重敦伦,家法重教育。”训言从工作、产业、礼仪和教育四个方面,教育子孙亲善和睦,兴家立业。由此可见,第一,大学生应树立家庭责任感,发挥自己的所长,为家庭的发展作贡献,不能懒惰求闲,虚度年华。第二,大学生应自觉遵守并建设家风,谦虚采纳长辈的有益人生经验,时刻进行自我教育和自省。

将四川先贤家风融入高校校园文化建设,是立足于全面推进中华民族伟大复兴战略的高度,紧密围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本的教育问题,着力培养能担当民族复兴大任的时代新人的重要举措和应有之义。

本文系2023年度四川省民办教育协会(研究中心)科研项目“四川先贤家风融入民办高校校园文化建设研究”(编号:MBXH23YB373)阶段性成果。

(作者单位:西南财经大学天府学院)