在信息快速传播的新媒体环境下,传统非遗类专题片的制作与传播方式已无法完全适配新媒体的制播方式。现探讨在新媒体环境下,非遗类专题片的制作与传播策略。以新媒体平台自制非遗题材专题片作为案例样本,分析以弘扬工匠精神为核心的非遗类专题片在新媒体环境中所面临的挑战,提出非遗类专题片自身的发展传播策略,旨在利用新媒体技术开拓新的路径、新的形式和新的表达,提升非遗类专题片的普及度和影响力,促进我国非物质文化遗产的广泛传播。

非遗类专题片的发展困境

首先,非遗题材专题片制作流程的同质化与固定化易造成受众流失。例如,非遗类专题片的文本框架、拍摄模式及后期素材的运用,都具备高度的规范性。相比于融媒体时代海量的信息资源和快速更新的碎片化信息,这类专题片在制作流程和制作时间上具有明显的劣势。非遗类专题片的制作已成为流水线式的固定化模式,导致相同类型的专题片反复使用类似的素材包装和配乐缺乏新意。受众长期接触相似度较高的视频模式,造成其对此类专题片的审美疲劳,加剧了专题片的受众流失。

其次,非遗题材专题片叙事形式单一化,使其在讲叙事件的开端、发展、结局具有可预见性,即在叙事中人物形象已具有标志性,易与观众出现距离感。在宏大叙事形式下的人物与受众处于被动接受的关系。

最后,非遗类专题片在传播模式上未能与新媒体平台快速传播特点相适配。在新媒体环境下,以手机、平板电脑为主的移动媒体终端在视频信息的传播上占据着重要的地位,呈现小屏化、碎片化、视觉化、微型化、互动化等特征。虽理念新颖,但在传播模式上与新媒体平台的模式不匹配,创作传播者机械化地将传统媒体播出的内容未经加工和处理,便移动至新媒体平台,并没有针对不同的媒体平台作出适当调整。非遗类专题片依旧以传统媒体“大屏化”的特点进行传播,其内容叙事的冗长忽略了新媒体平台微型化和小屏化的特征。

非遗类专题片在新媒体环境下如何破局,制作出既有高收视率又能适应新媒体平台传播的专题片是本研究的关键议题,现选取以弘扬工匠精神为核心的专题片为研究案例,分析和探索非遗类专题片在新环境下的制作路径和传播方式。

非遗类专题片的制作路径

面对传统工艺无人传承和创新的困境,新媒体环境下的非遗题材专题片以“弘扬工匠精神,创新传统手工艺”为核心,将新媒体平台的非遗专题片与传统宏大叙事的非遗专题片进行比较研究。探究新环境下非遗题材专题片在制作路径上发生的变化。

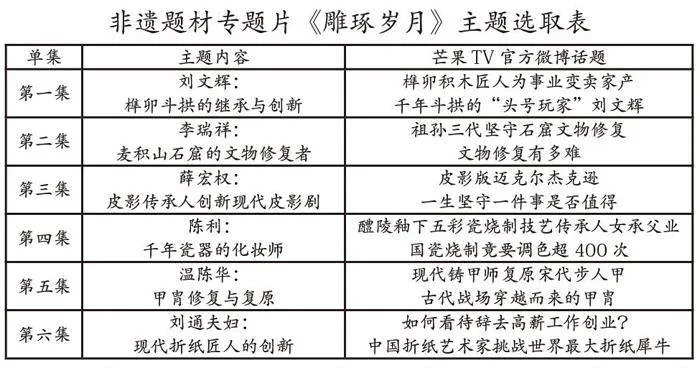

紧扣时代旋律的多样化主题

以芒果TV平台自制专题片《雕琢岁月》为例,该片以年轻人视角进行单集的题材选择,摒弃了“大而空”的主题。更多地以具有话题性的主题作为切入点,引发大众对传统工艺的讨论度。现整理该专题片的六集主题,具体分析阐述主题的选取和具有的创新性。

根据上表可知,非遗题材专题片在选取主题内容时不再局限于某一种传统工艺进行背景和传承的宏大叙事,而是以手艺人背后的故事为出发点进行叙述。主题内容的多样化还体现在涉及领域的多样化,从斗拱的建筑学原理到瓷器烧制的调色美学,再到折纸艺术的数学原理,主题的多样化扩大了受众的多样化。专题片的讨论度因受众讨论的增加而提高。从六集专题片的主题可以看出,非遗题材专题片《雕琢岁月》不仅是对传统文化的传承,更是对如何创新传统工艺的呈现。将传统技法和现代技术相互融合,融入现代化生活,是主题的共同所指。

去“脸谱化”的人物塑造

“脸谱”一词起源于戏曲表演,即遵循一定的绘画程式使用不同颜色的彩油在脸部化妆,将自己装扮成戏曲情节中需要的特定人物,称为“脸谱”。脸谱艺术是我国戏曲表演中的重要组成部分,脸谱使用的颜色和图案元素不仅对人物形象具有美化的效果,还在于色彩和图案本身所具有的符号意义,不同颜色和类型的图案所指不同性格特征的人物形象。“脸谱化”的概念沿用至今是指人物刻画的扁平化和简单化,人物形象缺乏复杂性和立体感。

专题片《百年巨匠·非遗篇》之《非遗传承大师季克良》正是运用了去脸谱化的创作方式,通过镜头语言,将酿酒传承者季克良塑造成有血有肉、形象立体的人物形象。在刻画人物的叙事过程中,编导把镜头更多的集中于工艺传承的艰难过程,以人物的真实背景出发,将传承至今的过程进行视听的再现,即重过程而非完美结果的展示。在以人物为主体的专题片中,注重人的生存状态和状态中最真实的人物情绪远比“神化”人物形象、单一地停留在完美、浮华的人物塑造,更具温度和价值。编导将叙事的侧重点放在酿酒的过程,从繁重的背糟工作到下沙发酵、周而复始的萃取,再到粮食精华的萃取,每一个步骤都是人物的一道关卡,人物的状态在影片中呈现波浪式的前进。传统的手艺以丰富立体的传承人为纽带,勾勒出古往今来中国传统文化的历史积淀和人情温度。

平民化视角的运用

专题片中的创作平民化是指以平民化的视角出发,在选题、拍摄和剪辑方面更多地加入平民意识。平民化的视角在非遗题材专题片中主要表现在以下几方面。

第一,摄影机采用平视化的视角和设定主持人交流互动的模式,加强了影片与观众的亲密度。以爱奇艺自制专题片《非遗美食》为例,在拍摄手艺人的过程中,摄影师采用平拍的角度将被摄对象与摄影机处于同一水平线,从物理层面上拉近观众和被摄对象的距离,让影片人物不再有居高临下的神化色彩。在平民化视角的建构上,该专题片还采用美食推荐官方式,用亲切、幽默的主持方式,带动非遗美食的讲述,打破了传统专题片片头固定、单一化的运用,从心理层面上拉近与观众的距离。

第二,领路人视角的运用。在《雕琢岁月》第一集《千年斗拱的“头号玩家”》的开头部分,编导以领路人的身份带领观众前往杭州文博会展区参观,由此引出榫卯斗拱传承人刘文辉的作品,运用平民化的参与视角和当下旅游Vlog的领路方式进行拍摄,增强了该专题片与观众的互动性和参与感,打破了非遗类专题片严肃枯燥的刻板印象。同时,运用主观化的平民视角能够沉浸式的带领观众感受我国精美的传统工艺品。

第三,解说词的口语化运用。在传统的专题片中,解说词常以严谨的第三人称的视角进行客观的场景描述,解说词的使用只是对视听语言无法解释的画面进行语言性的描述,方便观众更好地理解,不带有主观的情绪色彩。然而,《雕琢岁月》解说词的使用具有口语化特点,以第一人称平民化的视角进行解说,表达了当下内心的真实情感,具有幽默风趣的特点。以第一集的视频开头为例,文博会展厅内不同场景快速切换的过程则是使用“看我凌波微步,让你眼花缭乱”“这是刘姥姥进了大观园,本就不丰腴的钱包,今天怕是要瘦一大圈了”这样既形象又风趣的解说词来增强专题片的趣味性,让解说词不再是冷静客观的解释性说词,而是具有人情味的个人化表述。可见,新媒体环境下非遗类专题片在解说词的运用上从自我感受出发,将个人感受和工匠精神相互联系。

非遗类专题片的破局

创作内容和形式相统一的优质作品

媒体创作者应始终坚持“内容为王”的创作理念,好的作品要以优质的内容为主导,形式上的包装则是对好内容的锦上添花。从宏观角度来看,媒体作品传播至用户的过程受内容、介质和渠道的影响。媒体作品在以内容创作为核心的基础上,还要根据新媒体平台的不同特性定制适合的外在包装形式,把握内容和形式统一才能在破局中占据上风。现以《雕琢岁月》在抖音平台的制作传播为例。

首先,在内容时长上,抖音平台的编导将原六集,平均单集十六分钟体量的内容,以合集的形式整合成三十七集,平均每集四十五秒的先导短视频。与芒果TV平台不同的是,抖音平台编导灵活地将每集内容按照事件的时间节点进行整合,将主题的核心和事件的看点放大化,以此来吸引观众通过链接查看完整内容。内容长度的压缩和二次剪辑的灵活创作与抖音平台快节奏的视频内容相适应,精准把握短视频前五秒的黄金时间来让观众对视频进行停留,提高专题片的收视率。

其次,在美术包装上,由于流媒体平台的横屏与自媒体平台竖屏两者在画幅之间存在差异。因此,在横屏转竖屏的过程中,在包装上则是采用添加上下遮幅的方式来处理画幅的不统一。遮幅的设计是视频外观最直接的展现方式,基于对内容主体的把控。在包装设计上根据六个主题分为“红棕色、黄棕色、深棕色、紫灰色、蓝绿色、墨绿色”六大色系,同时,将主题中手工艺的视觉元素与相应的色彩相互搭配运用在遮幅中,突出了非遗传承的主题色彩,增强了短视频在抖音平台传播中的视觉冲击。

最后,在标题的使用上,受介质和传播环境的影响,抖音平台发布的视频的标题需要简洁、精准地呈现所要表达的核心信息,即突出主题的亮点和精准描述人物标签。例如,在榫卯斗拱传承人刘文辉的专题中使用了《车房卖了还能买!榫卯积木匠人为事业变卖家产》《中国版“乐高”榫卯斗拱积木你玩过吗》等标题,通过以上两个标题的例子可以看出,编辑运用年轻人的说话的口吻,挖掘人物背后的闪光点能够让标题具有吸引力,以此来提高该视频的点击率。非遗类专题片在新媒体环境中“破圈”仍需以优质的内容来打动观众,以主题的把控和人物的选择为核心。创作者的创作观念需与时俱进,创作出与新媒体传播模式相互匹配的媒体作品。

深化新媒体技术的应用

利用新媒体技术建立反馈系统机制是十分重要的一环,美国学者罗伯特·维纳在《控制论》中最早提出“反馈机制”一词。维纳认为,反馈具有能用过去行为调节未来的性能。“互动性反馈”是新媒体技术赋能的关键点,前文提到在传统的非遗题材专题片中,影片中的事件、人物通常处于被接受的关系,观众只能被动接受影片中所输出的信息,即单向传输,在新媒体环境下实现信息的双向传输是“破圈”的必经之路。例如,在芒果TV平台中,以弹幕的形式与同一时间观看的观众交流当下的感受是最为常见的互动模式。观众可以不受时间和空间的限制,在任何时间点实时地进行弹幕的发送,相比单向传播,“弹幕”互动的形式能更好地实现平台上的双向互动。在新媒体技术不断深化的媒体平台,简单的匿名式弹幕互动在流媒体的互动传播中已然不具备竞争优势,绘声绘色的形象互动是基于言语互动的再次升级。在流媒体平台操作界面上,观众可以选择影片中具体的人物头像进行弹幕的实时发送,在浏览人物头像的同时,能实时听取该人物的真人语音,在文字互动的基础上加入了图片和语音的多模态互动。

在互动性反馈的基础上建立具有标准化问答体系尤为重要,由于弹幕式的互动在讨论参与的过程中会掺杂闲聊成分,部分信息对影片内容的提升参考价值不大。而建立标准化的问答体系可以有效获取有价值的内容信息,创作者根据想要获取的信息设置专业性的问题,通过目标受众的反馈,在有效改进影片制作和传播策略的同时,也提升了信息整合的效率。建立反馈体系激励观众在社交媒体上通过弹幕、专门的讨论组和标签分享他们的观影体验、观后感、扩展阅读材料或参与互动问答,从而构建一个基于社区的观众参与环境。

打造“网红”手艺人扩大受众

非遗题材专题片以手艺人的创作故事为核心。因此,严肃的手艺人形象对于新媒体环境下的年轻人群不具备较强的吸引力,打造“网红”手艺人是爆款专题片进行社群传播的重要手法,而“网红”手艺人离不开自身的人设塑造。“人设”一词最早指小说、漫画中虚拟形象的人物设定,以作者理想化的形象进行人物背景、外貌造型的具体设计,以此使虚拟形象变得丰满。随着媒体技术的发展,现在的“人设”一词不单是人物形象的设定,而是延展到现实生活中,在特定场合中与受众互动的营销手段。笔者认为,非遗题材专题片中的人设不应对手艺人进行虚拟化的人物设定,而是合理运用社交媒体包装的方式放大手艺人本身所具备的人格亮点,用亮点作为传播非遗的首要标签。例如,《雕琢岁月》中釉下五彩的创新者陈利“千年瓷都的魔法师、化妆师”;坚守国酒酿造的季克良“茅台教父”等词汇,便是他们的人设标签。基于数字平台的关联推送的机制,观众通过检索此类话题标签便能看到与非遗相关的视频和讨论,以人物所具备的符号化特征作为微博、豆瓣等社群平台的标签进行话题性传播,扩大对非物质文化遗产的讨论热度。

在新媒体的动态环境中,非遗类专题片在制作和传播方面遇到一系列挑战,也是利用技术创新来扩大其影响力的机会。非遗题材专题片必须适应快速变化的媒体环境,提升互动性、创新内容、建立反馈机制、打造“网红”手艺人,增加其吸引力、提高观众参与度,从而提升非遗类专题片的传播效果,发扬我国优秀传统文化的价值与魅力。同时,创作者在新媒体平台流量的裹挟下应秉持着何种创作理念,塑造手艺人的性格特征应遵循何种真实性的原则,仍是非遗题材专题片在新媒体环境下需要思考的问题。