我国工业记忆正随着工业生产设备、场所和工艺的更新面临风险。基于信息资源建构工业记忆有助于进一步揭示工业遗产背后的历史和文化价值,从而完善现有的保护和开发实践工作,强化文化认同。首先,明确工业记忆的概念;其次,根据文化记忆理论探讨基于信息资源建构工业记忆的意义;最后,根据记忆体制和文化的四层次明确建构所需信息资源对象的类型和内容。

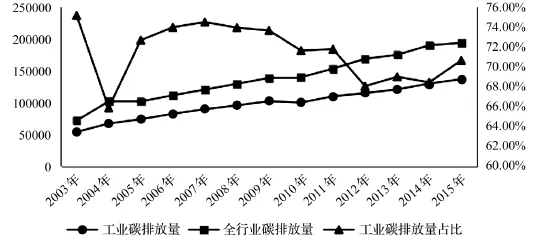

中华人民共和国成立以来,我国工业发展取得了辉煌成就,这些成就的外在表现为技术方面的创新和突破,内在支撑则是在发展过程中产生的“独立自主,自力更生”的中国工业精神和不断丰富的工业文化。但是,产业结构的调整和工业现代化的推进,使承载了老一辈工业人记忆的生产工艺、设备和场所不断更新,自动化和标准化使员工的工作趋向单一,相关的集体记忆和工业文化处于将被遗忘的困境。因此,本文提出基于信息资源建构工业记忆,从建构的资源对象方面开展研究。

目前,学界对于工业记忆的研究主要集中在以下领域。

一是建筑领域。张晓莉探讨了德国鲁尔区改造经验对我国的借鉴意义;张宪以无锡工业遗产为例,设计了其工业记忆的“记忆容器”;张梦娟从发掘场所精神价值的角度,探讨了保护传统工业遗产存在的挑战与机遇;邵冰根据城市记忆要素将工业遗产中蕴含的城市记忆元素分为两类,并分别提出了应用不同记忆元素更新工业遗产片区的方法。

二是工业文化领域。周晓虹基于三线建设者的口述资料,探讨了工业化叙事的历史意义;宋晓敏以唐山市工业文化为例,提出了记忆符号对于城市记忆研究的意义;李谦升根据集体记忆的视觉化理论研究了城市非物质化历史的公共性,并基于上海宝武型钢厂的案例,进一步探讨了如何挖掘城市工业遗存价值。

三是档案领域,以工业遗产档案研究为主。詹逸珂探讨了新旧动能转换背景下我国工业遗产档案再利用典型方式;张伟斌分析了破产改制国有工业企业档案对城市记忆的价值;费建梅从科学技术、历史文化、经济和教育研究等维度分析了工业遗产档案的价值,提出了包括树立工业遗产档案观念、各部门协同合作、立足多样开发方式、转变工业遗产档案服务理念和促进工业遗产档案传播共享等建议。

部分工业记忆研究主要集中在建筑和城市规划等领域,其研究重点是保护和利用建筑、景观等物质型记忆要素,较少关注工业遗产形成过程中产生的社会和经济问题,对文献、档案、口述资料等信息资源的利用不足。而基于信息资源建构工业记忆是收集、组织和利用工业档案史料、文献等资源的过程,既能够拓展当前工业记忆的研究思路,也可为学者研究工业遗产“背后的问题”提供丰富的研究素材。

工业记忆的概念界定

“工业记忆”的概念在现有研究中未得到明确界定,多是在工业遗产保护和开发利用研究中作辅助性表述。2006年,首届中国工业遗产保护论坛通过的《无锡建议》指出,“工业遗产”指具有历史学、社会学、建筑学和科技、审美价值的工业文化遗存,包括工厂车间、交通设施、相关工业设备及工艺流程、数据记录、企业档案等物质和非物质文化遗产。我国学者徐拥军等则进一步揭示了工业遗产具有的社会属性和文化属性,提出了“工业文化遗产”的概念。

从字面上看,工业记忆包含“工业”与“记忆”两部分。从广义上理解,此处的“工业”限定的是“记忆”所处的时代背景和社会发展阶段,可解释为工业社会或工业时代。从狭义的角度来讲,“工业”则是对“记忆”类型或者主题的修饰,可理解为工业生产生活。本文更倾向于采用狭义的定义,认为“记忆”并非个体的、身体的记忆,而是一种文化记忆。根据杨·阿斯曼的研究,文化记忆是一种集体记忆,它为许多人所共享,向这些人传递着一种文化的认同。其涉及人类记忆的“外部存储器”,使需要被传达的、文化意义上的信息和资料转移到其中。对于工业记忆来说,这种“外部存储器”所指的即是工业文化遗产,以及与之相关的其他记忆资源。

基于此,本文将工业记忆概念界定如下,工业记忆是关于过去工业生产生活的一种文化记忆,传递的是集体对于工业文化的认同,其物化的载体是工业文化遗产及其他与之相关的记忆资源。

基于信息资源建构工业记忆的意义

完善现有实践,促进记忆传承

从2017年至2021年,工业和信息化部陆续公布了五批国家工业遗产名单,合计195项。有作为北京冬奥会比赛场地的北京首钢遗址公园、成都“东郊记忆”景区等地方政府建设的工业遗存。这些都为工业记忆传承提供了实践基础,但关注重点以物质型记忆要素的保护和利用为主,对其背后的历史意义和文化内涵还有待进一步揭示。美国战争史研究者杰伊·温特认为,需要有人指出“记忆之场”的意义,并组织相关纪念活动,否则它就只是待在那里,凭空消失。基于信息资源建构工业记忆,正是通过收集、组织和开发工业记忆相关信息资源,挖掘工业遗产“背后的故事”,使其做到“形神兼备”。

目前,已有多地图档博机构正在开展基于信息资源建构工业记忆的有关实践。例如,杭州市档案馆通过持续推进企业接收、开展境外征集工作、加大民间征集力度、打造征集品牌等举措,馆藏得到极大丰富,涵盖了1949年10月至2000年杭州主要工业企业的档案。基于上述资源,杭州市档案馆推出了多项展览,如2013年推出的“杭州老工业档案史料展”,再现了杭州市工业从蹒跚起步到百花齐放的全过程;2016年推出的“杭州与海上丝绸之路”展览,展示了杭州历史上丝绸、茶叶、瓷器等商品的对外贸易往来和技术的迭代升级。

因此,基于信息资源建构工业记忆能够从更深层次揭示工业遗产的意义和价值。同时,以目前的工业遗存改造和活化互为补充,充分促进工业记忆的传承,进而丰富中国记忆的内容和内涵。

凝聚记忆符号,强化文化认同

扬·阿斯曼认为,文化记忆以一些固定的点为基础,在文化记忆中,过去是被投射到一些象征符号上,而非被储存起来。这些“固定的点”互为印证,形成记忆的网络,但“固定的点”之间的关联随着时间的推移和技术的革新不断减弱。因此,仅靠还原某个场景或者陈列某个设备,难以从整体上建构工业记忆。基于此,通过搜集、组织和利用各类与工业文化相关的信息资源,可以将工业记忆的象征符号重新凝聚在一起,最终形成一个群体甚至民族间的情感纽带。在法国社会学家阿尔弗雷德·格罗塞看来,无论是主动追求还是被迫塑造,有限制的身份认同几乎总是建立在一种对“集体记忆”的呼唤之上。其观点可以进一步理解为,文化认同是建立在文化记忆之上的。像“大庆”精神、“载人航天”精神等具有中国特色的工业文化,正是中华文化的一部分。因此,对工业记忆的建构实际上就是在强化对中华文化的认同。

建构资源对象

资源类型

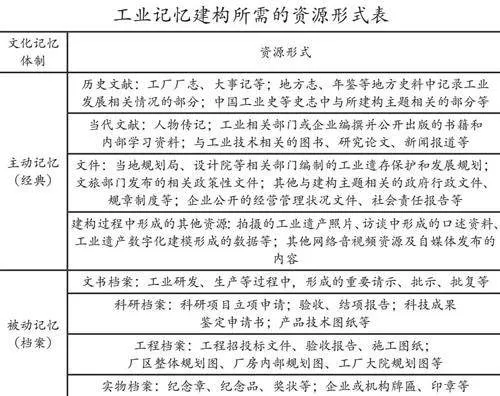

与其他类型的文化记忆相比,工业记忆所依附的象征符号更加庞杂,一项微小的技术突破,或是口传心授的生产技艺都有可能承载着一个群体的回忆。对此,可以通过对记忆体制的分析初步确定记忆资源的选取范围。阿莱达·阿斯曼将文化记忆体制分为主动和被动。前者指通过挑选程序确保某些文化产品在文化记忆中具有一席之地,形成的是“经典”;后者则处于“经典”和遗忘之间,等待着某种新的存在,具体体现为档案。通过对文化记忆体制的分析,结合工业文化自身的特点进行拓展,可以将建构工业记忆的记忆资源进行划分,如下表所示。

资源内容

如前文所述,本文研究的工业记忆是工业文化的记忆。因此,其记忆资源应能够反映文化的四个层次,即物质文化、制度文化、行为文化和心态文化,它们代表了文化的不同方面和表现形式,这也为记忆资源内容的选择提供了框架。

1.物质文化

物质文化是人类的物质生产活动方式和产品的总和,是可触知的具有物质实体的文化事物。它指的是人类创造的物质产品、工具、艺术品等在社会生活中的表现。这包括建筑、艺术作品、技术、器物等。物质文化反映了人们的生产、生活、审美和技术水平等方面的特征,是文化的重要组成部分。由于工业本就是对物质实体进行加工生产的过程,所以,在工业文化中,物质文化层的记忆资源数量最为庞大,是工业记忆得以体现的物质基础。因此,建构工业记忆首先要分析这一主题涉及的产品和生产加工设备等,并收集相关信息资源。

此外,自然环境和人为环境形成的场所可以营造人们对工业文化的归属感和认同感。GIS、三维建模、VR、AR等技术可以将这些场所或建筑景观转化成为数据加以呈现,为线上“记忆之场”的打造提供了可能。

2.制度文化

制度文化是人类在社会实践中组建的各种社会行为规范,也是工业文化的支撑。具体而言,制度文化指的是一定社会条件下形成的、具有制度性质的文化现象和制度体系。这包括政治制度、法律制度、经济制度、社会组织形式等。

在工业生产中,制度、规范、准则往往与安全、效率、质量相联系,而这些正是工业得以健康持续发展的关键要素。同时,大到国家关于某一工业门类的发展规划和生产设计标准,小到某一条生产线、某个班组的工作规定,都蕴含着这些制度所处年代或时期的时代特征,相对宏观的规划和制度,反映的是一个产业的发展或企业的变迁,影响的则是一个群体甚至是一代人的记忆。

3.行为文化

行为文化指的是人们在日常生活中的行为方式、习惯、礼仪等。这包括人们的社交行为、日常生活习惯、礼仪规范等。行为文化反映了人们的生活方式、价值观念、社会交往方式等方面的特征。

如果说,制度文化在工业文化中体现的是一种官方话语体系的、具有框架和约束作用的文化层次,那么,行为文化则更多体现的是“有人情味”的、“众声喧哗”的和非正式的属性,它们二者在工业记忆的建构中呈现互补的状态。行为文化是人际交往中约定俗成,以礼俗、民俗、风俗等形态表现的行为模式。学徒和师傅之间的协作、工厂大院邻里之间的互相扶持,都能够体现具有鲜明工业特色和时代特征的行为文化。在工业生产中,这种文化更像是一种在长期工作配合和集体生活中形成的惯例,是一种被视为自然的、“不言而喻”的默契,但也因此具有较少的书面证据资料,这就需要在工业记忆建构过程中采用一定的方法手段获取相关记忆资源。

保罗·康纳顿认为,行为文化或多或少属于非正式的口述史,是描述人类行为的基本活动,是所有社群记忆的特征。同时,口述资料在当前的集体记忆研究和记忆建构实践中,也发挥了重要作用。例如,我国学者陈仲阳则基于口述史的录音文本和单位制工厂档案材料分析了工厂大院的认同构成及其建构逻辑。因此,想要挖掘隐藏在行为文化中的工业记忆和集体认同,对口述资源的收集和利用不可或缺。

4.心态文化

心态文化是人类在社会意识活动中孕育出的价值观念、审美情趣、思维方式等主观因素,这包括人们的世界观、人生观、价值观等。心态文化反映了人们的思想观念、情感态度等方面的特征,即通常所说的精神文化、社会意识等概念,是文化的核心。

在工业文化中,心态文化是指“两弹一星”精神、“大庆”精神等从重大工业成就和突破中提炼,具有中国特色和正向引导作用的价值观念。这些精神往往通过典型人物和重要事件树立,以主动记忆机制为主,具体资源体现为工业史文献、名人传记等。此外,在诠释心态文化时,还应广泛收集普通参与者和相关人员在重要历史事件背景下的记忆,挖掘平凡人在工作中体现的不平凡的精神品质。

基于信息资源建构工业记忆是收集、组织和利用工业档案史料和文献等资源的过程,有助于拓展当前工业记忆的研究思路,并为工业遗产的活化利用提供丰富素材。此外,本文对工业记忆建构的设想还尚显宏观,对基于信息资源建构工业记忆的路径、工业记忆资源的具体组织方式等问题还未展开,这将作为下一步的研究方向。