摘要:荷包是中华民族传统服饰中随身佩戴的小包,造型各异、图案众多。在古代,少女们往往在十余岁就开始练习绣花,针线、布料伴随着她们的豆蔻年华。在青年男女恋爱、定情、成婚过程中,荷包往往成为爱情的“信物”,担负特殊的使命。在一个个精美的荷包里,少女们以自己最高的热情和联想把一幅幅美好生活的图景化作刺绣图案,美丽的图案含蓄地传达着她们内心深处的情感。很多少女经常一边精心制作荷包,一边低声吟唱,随着岁月的变迁,荷包成了中华民族传统民歌中的一个重要题材。以荷包为主题的民歌不在少数,云南弥渡民歌《绣荷包》与晋北民歌《绣荷包》就是其中经典的代表。

优秀艺术作品无一不是人类智慧的结晶,是创作设计和完美展现的统一体。经典民族音乐不仅单纯展现音乐,更是民族智慧的结晶。音乐创作是对声音的创作,音乐要有音乐性,也要有合理性。音乐创作者心中有音乐流动,能预见实际演出效果,再度创作(演奏、演唱)时才能有乐感、有情感。而作品所处的时代环境,创作者的信仰、自身性格爱好以及创作能力影响着音乐艺术创作。

五声性调式遍及世界各地,但不同国家、不同地域、不同民族、不同历史时代的音乐作品有不同的五声性音乐艺术风格特征,经典的民族歌曲有着不可替代的鲜明艺术特色。

我国音乐是以五声调式为基础的音乐,与书法、绘画等艺术一样,在艺术风格上讲究音乐的韵味处理,强调形散而神不散。我国更注重音乐的横向进行,即旋律的流动表现性。音乐语言简明洗练,音乐形象鲜明生动,表现手法丰富多样。

《绣荷包》是爱情题材的民族歌曲,年轻女子常常在缝制荷包的过程中轻声吟唱,将自己对爱情的向往、对恋人的思念、对美好生活的向往寄托其中,随着时间的推移,全国各地都有《绣荷包》民歌小调流传。

我国南、北地区的地理特征、人文语言、生活习惯等有着很大的不同,形成了风格各异的《绣荷包》。本文以云南弥渡、晋北两首经典民歌《绣荷包》作为研究对象,进行研究与分析,具有实用性、现实性、紧迫性。通过研究与分析,发现两部作品均具有鲜明的中国特色与不可替代的艺术特征。并以此一览中国近代民族五声性声乐经典名作的迷人风采,品味其历久弥新的动人魅力。

作品背景比较研析

云南弥渡民歌《绣荷包》

云南省大理白族自治州弥渡县,地处进入滇西交通的“十字路口”,古称“六诏咽喉”。下辖6镇2乡,即弥城镇、红岩镇、新街镇、寅街镇、苴力镇、密祉镇、德苴乡、牛街彝族乡,总面积1523平方千米,自古就是“茶马古道”上人们南来北往、东进西出的交通要地。其便利的地理区位优势,不仅带来了商业的繁荣,也使多元文化在这里交融、积淀。

弥渡是多民族迁徙、聚居之地,县域内居住有汉、彝、白、回、傈僳、佤、纳西、傣、哈尼、拉祜、壮、苗、蒙古、布朗、瑶、普米、布依等22个民族。这里的一砖一瓦、一草一木都留下了多民族文化交汇的印记。弥渡立体气候明显,冬无严寒、夏无酷暑,只有旱季、雨季之分。自然环境“一山分四季,十里不同天”,生活场景“隔箐叫得应,见面走一天”,造就了“唱歌水应声,隔山听得见”的人文景观。

“十个弥渡人,九个会唱灯”,弥渡是著名的花灯之乡、民歌之乡。弥渡民歌历史悠久、精彩纷呈。2011年5月23日,弥渡民歌经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录传统音乐项目类别。

晋北民歌《绣荷包》

晋北泛指山西省北部地区,包括三个地级市,从北至南依次是大同市、朔州市、忻州市。晋北地形比较复杂,东有太行山,西有吕梁山,两大山脉之间有南北狭长的盆地,北有大同盆地,南有忻州盆地。

其中大同市位于山西省最北端,北以外长城为界,与内蒙古自治区乌兰察布市的兴和县、丰镇市、凉城县毗邻,西、南与本省朔州市的怀仁市、右玉县、应县及忻州市的繁峙县相连。

朔州市位于中国山西省北部,桑干河上游,西北毗邻内蒙古自治区,南扼雁门关隘,地貌轮廓总体上是北、西、南三面环山,山势较高,中间是桑干河域冲积平原,海拔相对较低,属温带大陆性季风气候。

忻州市古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙古相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连,总面积2.5万平方千米,是山西省版图最大的市。截至2022年10月,忻州市下辖1个市辖区、1个县级市、12个县。

忻州市拥有佛教圣地五台山、“九塞尊崇第一关”雁门关等知名旅游景点;拥有“摔跤之乡”“中国八音之乡”“中国杂粮之都”“双拥模范城”“中国观光旅游投资竞争力百强城市”“国家历史文化名城—代县”“中国最佳生态休闲旅游示范城市”等城市名片。

歌词比较研析

一首民歌经典的歌词,就是一首优美的诗篇,彰显其独有的历史底蕴和丰富的文化内涵。或气势磅礴、惜字如金,或通俗写意,清新细腻,无不强烈展现诗词的力量与魅力。

云南弥渡民歌《绣荷包》与晋北民歌《绣荷包》均属于民歌中“小调”体裁,其歌词通过口口相传,形成比较固定的“唱本”。

云南弥渡民歌《绣荷包》

“小小荷包啊双丝双带飘,妹绣荷包嘛挂在郎腰。小是小情哥啊,等是等等着,不等情妹嘛还等哪一个,不等情妹嘛还等哪一个。荷包绣给小郎戴,妹绣荷包嘛有来由。哥戴荷包啊街前走,妹有心来嘛要哥求,妹有心来嘛要哥求。”歌词火辣而真情,同时表现了每针每线都凝聚着少女的心血,饱含少女的情思。歌词中衬词“嘛”的应用,展现了浓郁的云南方言特色。

晋北民歌《绣荷包》

“初一到十五,十五的月儿高,那春风摆动杨呀杨柳梢。三月桃花开,情人捎书来,捎书书带信信要一个荷包袋。一绣一只船,船上张着帆,里面的意思情郎你去猜。二绣鸳鸯鸟,栖息在河边,你依依我靠靠永远不分开。郎是年轻汉,妹如花初开,收到这荷包袋郎你要早回来。”歌词直白而热烈,与主旋律融合构成“分、分、合”(短、短、长)结构,水乳交融、浑然一体,生动地描写了少女为心上人绣荷包的内心活动。

歌词用“日期”“月份”“季节”串联发展多段内容,总体上分为两个五字句与一个七字句,两个五字句结构短小、气息急促,随后的七字句流畅综合、一气呵成,歌词含蓄而委婉。

歌曲主旋律比较研析

主旋律是歌曲的核心,其抑扬起伏、强弱变化、律动顿挫、节奏对比涵盖了歌曲的主要音乐内涵。每一首作品的主旋律都具有其首创性、唯一性,其情感情绪、速度力度、高低起伏、抑扬顿挫、句法气口、乐段乐句结构均有着独特的音乐风格和特征。

云南弥渡民歌《绣荷包》

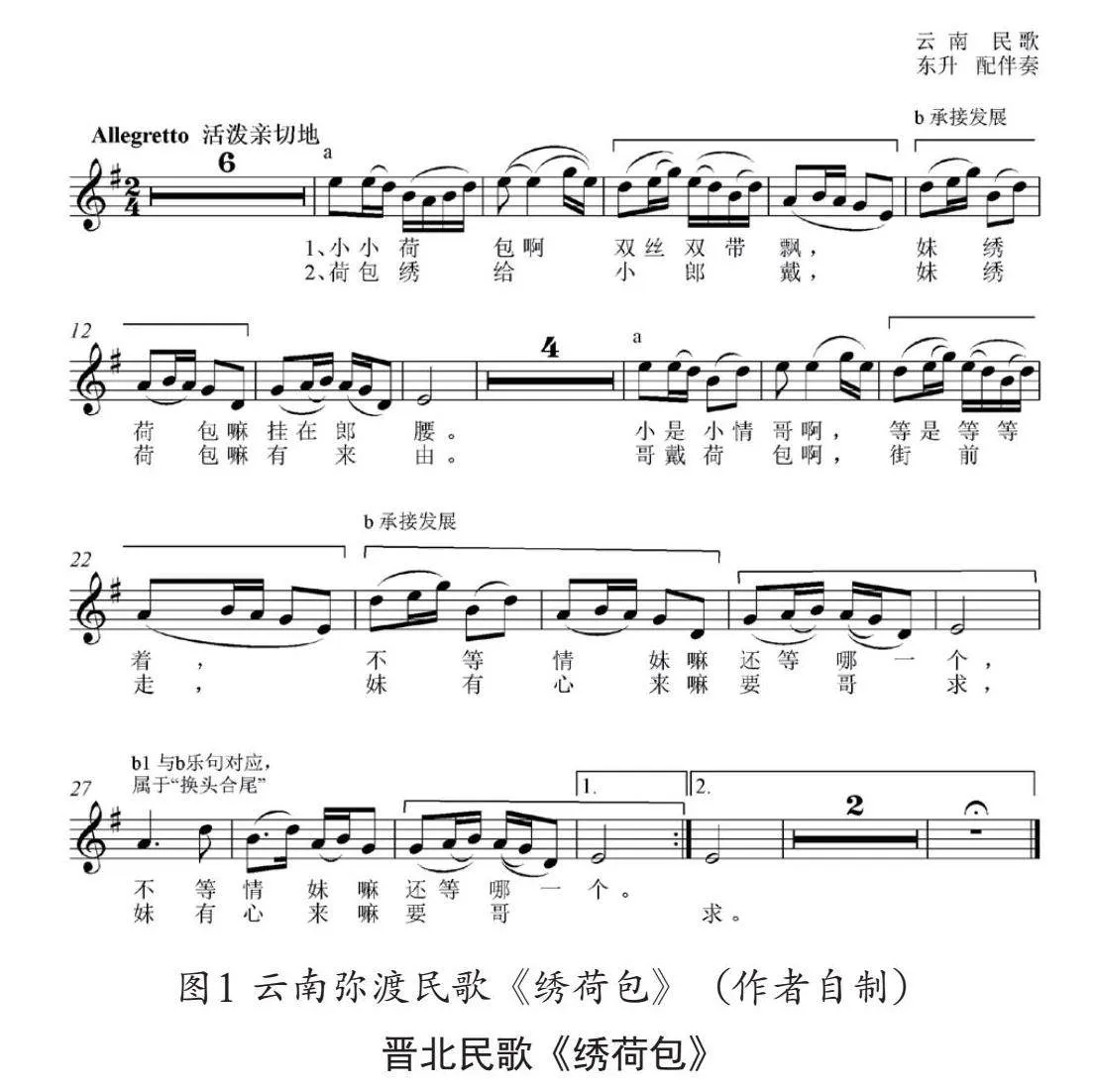

云南弥渡民歌《绣荷包》自诞生之后衍生出多种不同形式的版本,所有的传承者都或早或晚、或多或少为民歌的流传与完善起到了相应的积极推动作用。本文选取1981年出版的臧东升先生“钢琴伴奏版”云南弥渡民歌《绣荷包》作为研究对象。云南弥渡民歌《绣荷包》可以说是在云南音乐文化沃土中孕育生长的一枝奇葩。

云南弥渡民歌《绣荷包》以小快板速度、活泼亲切的情绪、强的力度开始,是一首轻快、率性的“情歌”,音调流畅而简洁。主旋律为纯五声羽调式,其直白迫切的外露情感、流畅委婉的音调进行,使作品格外精致典雅。

整体结构由两个平行乐段(第二乐段有结构扩充)构成复乐段,中间由间奏衔接。第一乐段为演唱第一段歌词,两句歌词两个乐句。歌声旋律两个乐句呈现4+4的对称平行,上、下a乐句、b乐句结构。其中,a乐句是起始,b乐句为承接发展。第二乐段(与第一乐段构成平行复乐段)由第一乐段双乐句结构,扩展为三乐句结构。第二段歌词的演唱完整重复了第一段歌词时的复乐段(第一乐段、间奏、第二乐段),除因歌词改变带来词曲结合上的些许变化外,在乐句、乐段结构上没有改变。在全曲欢快活泼的描绘性、叙事性情景中,音调轻松诙谐,音乐张弛有度,词曲水乳交融,“平淡”之中见“神奇”。

伴奏部分风趣而灵巧,为歌曲描绘意境、渲染气氛,成为整首作品不可或缺的“主线”,层层串联,丝丝入扣。穿插衔接、首尾照应。歌声主旋律动静相宜,大量跳音、断音不仅烘托出歌曲活跃、谐谑的情绪,也让整部作品更具描绘性、叙事性。整首作品情真意切、简洁精炼,音乐处理适度合理,展现动人魅力。

晋北民歌《绣荷包》

全曲速度中速稍慢,节拍为四二拍子。通过装饰音、小切分、十六分音符节奏型,乐曲节奏明快,结构规整。

主旋律为降b五声商调式(复前倚音中的还原A为地方音乐特色变化音),主旋律中的连续四度大跳,彰显鲜明的地域特色。音调高亢而富有张力,为上下两乐句构成的单一部曲式结构,上乐句高亢明亮,四个小节分为2+2结构,停留在二分音符上有明显“气口”。下乐句以切分节奏、连续纯四度上行开始,随即逐级下行,主旋律呈现对称的“拱形”结构。音调婉转深情,音乐结构综合性特征明显,整体为上乐句移低四度的变化模进。其音乐情绪更为深沉,凸显出少女对心上人思念。

全曲主旋律高低进行起伏跌宕,节奏松紧顿挫,情感淳朴感人。音调流畅悦耳、俏丽多姿、细腻动人。

歌曲演唱处理比较研析

云南弥渡民歌《绣荷包》

歌曲演唱应用云南弥渡方言,民歌的演唱体现出鲜明的云南弥渡地域文化特色。整个作品演唱富有叙事性、描绘性,音调流畅连贯、力度张弛有度。作品结构小巧精致却不单调safv2UnjpJ6zx90o3jpLuTCB93EN0fQfinEWwdDtQ1M=。演唱中要展现出云南姑娘大胆泼辣、敢于追求爱情的性格特点。

在伴奏部分发挥了钢琴“多声性”“颗粒性”性能特点,音响精致而连贯,风格统一而协和。简练而不简单的钢琴部分成为整首作品不可或缺的组成部分,为作品的完美呈现起到锦上添花的作用。

晋北民歌《绣荷包》

歌曲演唱应用晋北方言,使这首歌的语言和风格体现出鲜明的晋北地域文化特色和精华。演唱力求咬字准确、吐字清晰;气息流动自然、声音连贯集中统一;声音明亮甜美、充分表现小调体裁的音乐风格。

演唱歌曲的五段歌词要注意内容的层层递进、情感呈现张弛有度,最后的结束句速度突慢,结束在高八度主音,力度强烈、声音响亮而圆满。

华夏文明源远流长,其中广为流传的各民族、各地域的民歌是宝贵的艺术瑰宝。语言(方言)是一个地域的重要特征之一,而对不同地域的人们而言,往往面临既要保护传承,又要发展本地区的语言特性,以便慢慢融入现代社会。民歌属于声乐范畴,不同民族、不同地域的民歌,深受口头语言的直接影响。

云南弥渡民歌《绣荷包》与晋北民歌《绣荷包》由于地理环境、风俗习惯、人文风情等有较大差异,人们的生活经历、生活感受和情趣、演唱者的艺术处理等方面也不同,因而产生了不同的歌词内容、不同的旋律风格、不同的速度、不同的调式调性、不同的节奏进行和不同的艺术表情,也塑造了不同的音乐艺术形象,表现了不同的艺术情趣,展现出浓郁的地方艺术特色和乡土气息。

对立足于不同地域的两首经典民歌《绣荷包》进行比较性研析,既是研究近代民族五声性歌曲《绣荷包》的一个阶段性终点,也是传承近代中国民族五声性歌曲的一个新起点。对于经典民族歌曲的研究分析具有现实的学术价值和应用价值,是对中国五声性调式声乐经典名作的解析与传承。对中国音乐新创作、中国音乐鉴赏、中国音乐演唱与演奏等多学科建设,都将起到全方位的支持与补充。

经典民族歌曲研析充分展现了中国特色五声性音乐风格特征,课题研究从个体到整体、从局部到全部,力求论证中国特色五声性音乐的民族特征。音乐是感性的,也是理性的。经典民族歌曲都经过创作者、改编者的“潜心创作”与历史的“提炼升华”,经典中国音乐作品百炼成钢、脍炙人口、广为流传。同时应该看到,其中的许多作品并非一味追求新奇,也并非最为“时尚”,甚至有的经典名作还略显“保守”。但它们有一个共同的特征,即有丰富而强大的音乐震撼力和感染力,有浓郁而真实的生活气息,有天籁的声音。

当然,云南弥渡民歌《绣荷包》与晋北民歌《绣荷包》比较研究还存在诸多不足,如收集的民歌版本还不够完整,研究的深度、广度还有待加强。同时,由于比较研究具有长时期、多角度的变化性,有民歌本身的进化、不同版本差异所带来的影响,如当地生活环境、生活习惯、人口流动等因素的改变,故而针对研究对象的发展变化、自我更新,都需要在后期工作、学习中持续关注。

中国现代音乐未来的发展方向、音乐发展的速度取决于艺术家们不懈地开拓和探索,在多元化的时代,中国音乐创作也具有多元性。音乐是充满生命力的艺术,沧海横流、大浪淘沙,经典音乐作品是不会被历史遗忘的。

本文为“民族民间音乐舞蹈研究中心”资助项目(项目编号MYZC2023-2)。

(作者单位:四川轻化工大学音乐学院)