玻璃作为舶来品,深受各个朝代统治者的喜爱,但其本土制作鲜有出现,中国大规模生产玻璃器物始于宋代,发饰便是当时最重要的玻璃产品,这既源于宋人的高超智慧,也体现了中国与西方在手工技艺上的交流,彰显了更深层次的宋韵文化。

2024年,丽水市博物馆的开年大展“玻光璃语——东西方古代玻璃艺术展”,是为“玻璃”量身打造的一个专属舞台。展览相当成功,得到了多家国家、省、市官方媒体和自媒体的广泛关注,口碑爆棚,观众反响热烈。

展览分为“玻璃诞生”“闪耀西方”“丝路东传”“中国制造”四大篇章。展品来自世界各地,跨越多文明、贯穿全历史的费昂斯、玻璃类珠饰样品汇聚成完整体系。展览最终的高光落在风华绝代的“中国制造”之“宋韵匠心”单元,展示了100余件中国宋代玻璃发饰,按其使用方式分为玻璃簪、玻璃钗和其他玻璃发饰。

玻璃簪钗的起源与演变

簪钗的历史可以追溯至上古时代,人们劳作时,为了不受头发的影响,会将长发以一定的工具挽起,簪钗便在这个时期出现了。簪又称作笄,东汉许慎的《说文解字》中记述:“笄,簪也。”在古文诗句中,簪也称“搔头”,其出自汉代《西京杂记》中的“武帝过李夫人,就取玉簪搔头”。宋代,簪钗还出现在人们的婚丧嫁娶习俗中,《东京梦华录》中记载:“若相媳妇,即男家亲人或婆往女家看中,即以钗子插冠中,谓之插钗子。”

簪为单股,男女皆可用于束发,而钗为双股,是女性特有的饰品。在古代遗址的考古发掘中,考古专家发现了大量的骨质簪,最早可以追溯到河姆渡文化,目前考古发现最早的玉簪出土于商代妇好墓。《搜神记》中记载:“(晋惠帝时期)又以金、银、象、角、玳瑁之属……以当笄。”到了北宋时期,出现了玻璃簪钗,在掌握玻璃簪钗的制作工艺和原材料配方后,其制作成本大幅降低,而且玻璃簪钗的佩戴并不受等级制度的约束,上至贵族士大夫,下到黎民百姓皆可使用。作为发饰,玻璃材质和金银玉石相比,颜色更加鲜艳亮丽,且较为轻便,减小佩戴者颈部的压力。《宋史·五行志》中记载:“绍熙元年(1190年),里巷妇女以琉璃为首饰。”为抵制民间的奢靡攀比之风,官方也多次颁布禁奢令,民间禁止使用非常昂贵的珠玉,可用琉璃代之。《宋史》记载:“咸淳五年(1269年),都人以碾玉为首饰。有诗云:京师禁珠翠,天下尽琉璃。”

宋代玻璃簪钗的工艺美学

宋代玻璃簪钗的制作工艺精湛细腻,每一件作品都是工匠们心血和智慧的结晶。其不仅展现了宋代玻璃工艺的高超水平,也体现了工匠们对艺术的执着追求和深刻理解。这些簪钗以精致细腻的造型和独特的艺术魅力成了当时社会的一道亮丽风景线。

龙首簪和凤首簪

“玻光璃语”展览中,论尊贵当属龙首簪和凤首簪。在古代,龙凤图腾的使用受到严格限制。龙首簪(如图2)的簪身、簪脚与普通的直簪相似,簪头为龙头造型,采用模压制作,一般在龙头纹饰的上下方可以看到纵向的范线,有些制作精良的龙首簪还会用不同颜色的玻璃点缀龙眼,起到“画龙点睛”之效。本次展览选择了一件蓝色龙首簪和一件仿玉色龙首簪。龙首簪的造型整体较为素雅,龙首处微微弯折,线条流畅,符合宋人简约的审美。龙首簪是宋代男子的专用,一般用于帝王及皇亲国戚的束发冠上。

而凤首簪亦不常见,展览中这两件凤首双色玻璃簪(如图3),分别用蓝色和仿玉色制作簪身,簪头处呈直角向上弯折,采用局部热熔工艺与簪头连接。双色设计更加突出了簪头的凤首,凤首的喙处设有小孔,可采用金银丝搭配璎珞。凤首图腾为女性贵族专有,因此多以双股的凤首钗出现,也常成对使用。在创作玻璃簪钗中的凤鸟时,多以简单、流畅的线条,突出凤鸟的傲人形态,与金银簪饰的写实风格不同。

展览中的这对凤首簪设计巧妙,颜色采用镜像设计,蓝色和仿玉白色相间。这两种颜色是宋代玻璃簪钗的主要颜色,其主要区别在于助熔剂的使用。蓝色玻璃中加入了硝石,仿玉色玻璃则加入了铅,这两种助熔剂的使用可以追溯至西汉时期。广西合浦地区出土的汉代的玻璃器便加入了硝石,以至其成分中的钾元素含量较高,颜色多为蓝色、淡蓝色、湖蓝色,这与宋代玻璃簪钗的颜色基本一致。在长期的土壤侵蚀中,这种玻璃的表面会出现开片的龟裂纹,与西方钠钙玻璃的蛤蜊光有一定的区别。仿玉色的玻璃在西汉时期便开始广泛应用,主要作为玉石的替代品,比较常见的是中国南方出土的玻璃璧,常与玉璧混淆,最为典型的便是河北满城汉墓出土的仿玉色玻璃盘和玻璃耳杯。这两种配方的玻璃制作在东汉末年接近失传,直到宋代,工匠们才开始重新掌握。南宋赵汝适在《诸蕃志》中提到:“琉璃,出大食诸国。烧炼之法与中国同。其法用铅硝石膏烧成。”因此,蓝色和仿玉色的玻璃簪成了宋人的首选。

金饰玻璃簪

展览中的9只金饰玻璃簪(如图5)同样引人注目,蓝色玻璃与黄金的完美搭配,尽显贵族气质。这是一种直簪与镂空金饰相结合的玻璃簪,造型十分独特。用于包金的玻璃直簪通常比较粗壮,簪头三分之一处包镂空錾刻金饰,同样以金饰制作伞帽,扣在簪顶。簪顶的金饰多采用三重花瓣纹饰,造型更加立体,多见于菊花、莲花、牡丹等纹饰,侧面看似僧帽。

金饰的制作采用金片錾刻工艺,侧面多使用花卉纹饰,有梅花、百合、莲花、山茶、菊花等,也有鸳鸯、鲤鱼等动物纹饰。在制作时,金饰玻璃簪的黄金部分分为两个部分,首先,采用镂空錾刻工艺制作圆柱形套筒。这种套筒上大下小,采用整体制作,并非在金片上錾刻后焊接,因其没有任何焊接痕迹,所以推断焊接过程可能发生在錾刻之前。由于玻璃簪的两端粗细不同,所以加工好的黄金套筒可以轻松安装在簪子的顶部。其次,在簪子的顶部安装金花头,待安装完毕,将花头末端的小三角形向内弯折,便起到固定的作用。

玻璃花头簪

宋代,花头簪不仅仅是女子的发饰,男子同样需要佩戴簪子束发,在特定的时间还要佩戴鲜花。所簪之花的种类,根据官员品阶高低和官职不同,划分等级和类别。《宋史·舆服志》:“大罗花以红、黄、银红三色,栾枝以杂色罗,大绢花以红、银红二色。罗花以赐百官,栾枝,卿监以上有之;绢花以赐将校以下。”

查阅众多的考古资料,仅浙江东阳金交椅山宋墓出土的银鎏金花卉纹簪(如图6)与展览中的金饰玻璃簪风格类似,它采用高浮雕錾刻工艺,后以鎏金装饰。

玻璃桥梁钗

玻璃桥梁钗(如图7)同样是本次展览的亮点。桥梁钗,又称“接二连三式”,桥梁钗之名最早见于明永乐版《碎金》。其经局部加热、软化弯折形成,钗梁处每个折股称为一拱,呈单数出现,常见的有三拱、五拱、七拱、九拱,有些工艺复杂的桥梁钗可以达到十拱以上。桥梁钗的钗梁亦可采用竹节纹饰,纹饰集中在拱的位置。桥梁钗是宋代特有的发饰,唐代以前并未发现类似的玻璃钗与金银钗,而到了明代桥梁钗便“偃旗息鼓”,极少出现了,究其原因是“䯼髻”的出现。䯼髻是一种由金属丝编织而成的发罩,周边辅以花头簪、折股钗等简单的发饰,而这种大型的桥梁钗却没有了用武之地,逐渐退出了历史舞台。

目前,尚未在考古中发现宋代玻璃桥梁钗的踪迹,这与其体型大、易破碎的特点有关。我们可以参考浙江东阳金交椅山宋墓出土的金卷草纹十五拱桥梁钗(如图8),这是典型的宋代风格,卷草纹取代了竹节纹,拱数多达十五拱,由于易弯折,因此在靠近钗腿处用细金丝固定。目前,已知拱最多的钗为江苏江阴梁武堰宋墓出土的银鎏金桥梁钗,足有三十三拱。

宋代玻璃发饰的文化内涵

宋代是一个开放包容的时代,其疆域虽有限,但文化的“触角”已延伸至世界的每个角落。玻璃发饰作为这一时期文化交流的“使者”,承载着中国古代工艺的智慧与魅力,穿越千山万水,抵达异国他乡。

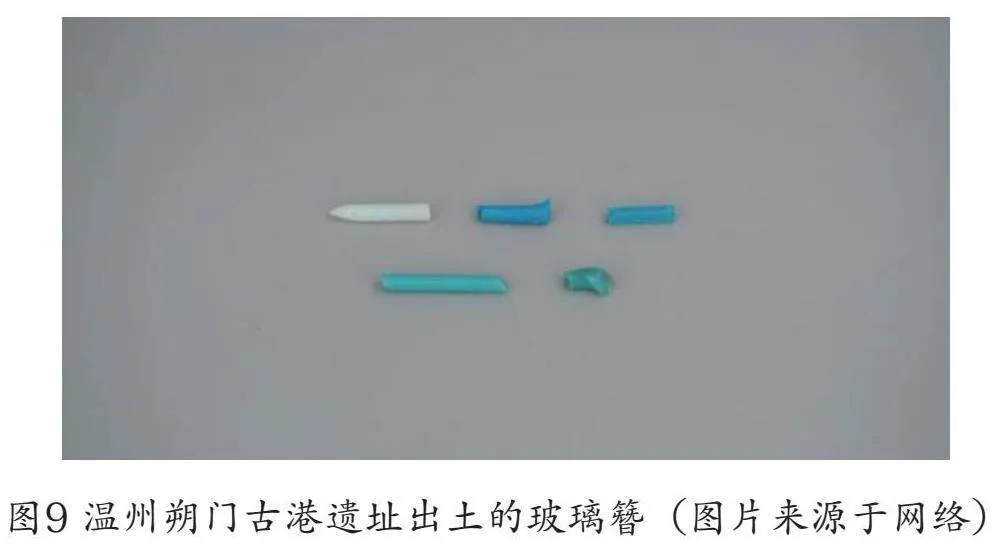

2023年度浙江考古重要发现中的温州朔门古港遗址,在其中发现了一组宋代玻璃簪残件(如图9),其制作年代约为南宋时期。温州朔门古港遗址包括码头、航船、航线、航标塔、城市、窑业等,是海上丝绸之路相关遗迹中要素完备的港口遗址。其发现填补了海上丝绸之路港口类遗产的空白,为我国海上丝绸之路申遗增添了一个典型样本。遗址出土了大量的瓷片,玻璃簪的数量比较少,宋代玻璃簪主要为中国本土制作,进入南宋后,制作地集中到了东南沿海地区。另外,在内蒙古赤峰地区,发现了大量玻璃簪碎片,可见当时贸易规模之大。

丝绸之路和海上丝绸之路,这两条古老而神秘的贸易通道,见证了宋代玻璃发饰的辉煌之旅。玻璃发饰随着商队的驼铃声和商船的风帆,一路向西,不仅为沿途各国带去了来自东方的奇珍异宝,更让外国友人领略到中国玻璃工艺的精湛与独特。海外诸国对宋代玻璃发饰的喜爱之情溢于言表,将其视为奢侈品,珍藏在王公贵族的宝库之中,成为彰显身份与地位的象征。同时,这些发饰成了外国工匠们学习模仿的对象,激发了他们对玻璃工艺创新的热情与灵感。

宋代玻璃发饰以其独特的文化内涵与审美价值,成了中华传统文化宝库中的一颗璀璨明珠。其不仅展现了宋代工匠们的卓越才华与非凡智慧,更反映了当时社会对于美的无限追求与向往。同时,作为文化交流的载体,其跨越时空的界限,促进了不同文明间的对话与融合,为后世留下了宝贵的文化遗产与精神财富。在今天的我们看来,这些玻璃发饰依然闪耀着迷人的光芒,引领我们穿越时空隧道,感受遥远而又迷人的宋代世界。

“玻光璃语——东西方古代玻璃艺术展”之“中国制造”篇章,向广大观众展示了中国宋代的玻璃自主制作工艺,其所涵盖的簪钗种类为全国之首。以其多样的造型、简洁的线条,向大家诉说着宋人的极简审美,也彰显了中国在东西方文化互鉴历史上的大国风华、艺术创新和文化自信。

(作者单位:丽水市博物馆)