摘要:目前,国内对于石湾陶塑瓦脊的保护修复相关的研究有限,尤其是对石湾陶塑瓦脊大面积的残缺进行科学修复、补配尚无成熟先例。现将石湾陶塑瓦脊作为研究对象,对当前大量文物保护修复的研究成果进行整理分析,结合石湾陶塑瓦脊特点,选择相符的材料制成实验样本进行老化实验,得出实验对照组的数值,通过分析优、缺点,选出目前与石湾陶塑瓦脊最相适的修复、补配材料。

石湾陶塑瓦脊修复补配现状

近年来,岭南地区部分建筑物的陶塑瓦脊只是简单地进行修补,没有采用传统技艺来修复,无法凸显陶塑瓦脊的原貌和神韵,在影响观赏性的同时,陶塑瓦脊的安全性受到影响。例如,王海娜在其著作中提到,香港和澳门的某些建筑,其陶塑瓦脊用陶泥或泥灰进行修补,未经上釉和窑烧,与原脊的人物风格不相符,部分残损的人物头部和手指经修补后,比例失调,神韵全无[1]。祖庙博物馆的三门石湾陶塑瓦脊也存在同样的问题,早期工匠使用水泥进行修补,无论造型还是颜色,都与原件相差甚远,经过多年的风雨侵蚀,已有老化脱落的趋势,亟须重新对其进行修复维护。

陶瓷大面积补配的材料与方法

目前,对大面积残缺的器物,陶瓷文物保护修复常采用两种方法进行补配。

一是用石膏进行补配。为了弥补石膏机械强度较低的缺点,可以在石膏中加入内容物作为支撑。李澜将棕毛放在两层石膏浆层中间,起到加固作用,可以增加石膏外模的承受力;柳东玉对一件汉代陶器文物进行补配时,用粗细适当的铁丝做内芯,外裹石膏,增加缺损部位的支撑力[2]。等石膏干透后,在表面进行加固,改善石膏易脱落、易受潮老化,以及酥粉、开裂的问题。周庆、李傲、傅亦民在各自的文章中采用了相似的思路对石膏进行加固,用有机溶剂调配环氧树脂稀溶液,或用环氧树脂胶混合滑石粉,或是单独用瞬干胶对石膏表面进行涂抹。加固后,石膏变得坚硬、细腻,敲击时发出金属声,十分接近原瓷器胎体。

二是用环氧树脂胶加填料进行大面积补配。盛经纬在文章中介绍了使用3A胶加滑石粉,配合细钢丝作为骨架,补缺大面积破损;陆隽尧将509胶混合滑石粉、紫外线吸收剂UV-P,制作成新的陶瓷配补材料,用于大面积补配,取得较好效果[3-4]。

补配材料的选择与组合

文物修复中的补配材料应遵循以下标准。第一,材料需在常温环境下展现良好的可塑性,便于迅速而轻松地塑形,且固化周期适中,既不过快也不过慢;第二,经干燥固化后,材料在常温条件下应保持形态稳定,其硬度与机械强度需与原文物胎体材质相近,以便于后续精细打磨处理;第三,材料表面有利于随色剂和仿釉材料的良好粘附。因此,在选择和制备配补材料时,需要根据修复对象和修复需求选择不同的材料配方,以达到最好的修复补配效果。

石湾陶塑瓦脊大面积残缺处多为整块泥板,残缺面积较大,没有支撑容易弯折。因此,选择在补配材料中加入粗麻布块,增加材料的抗弯曲强度。

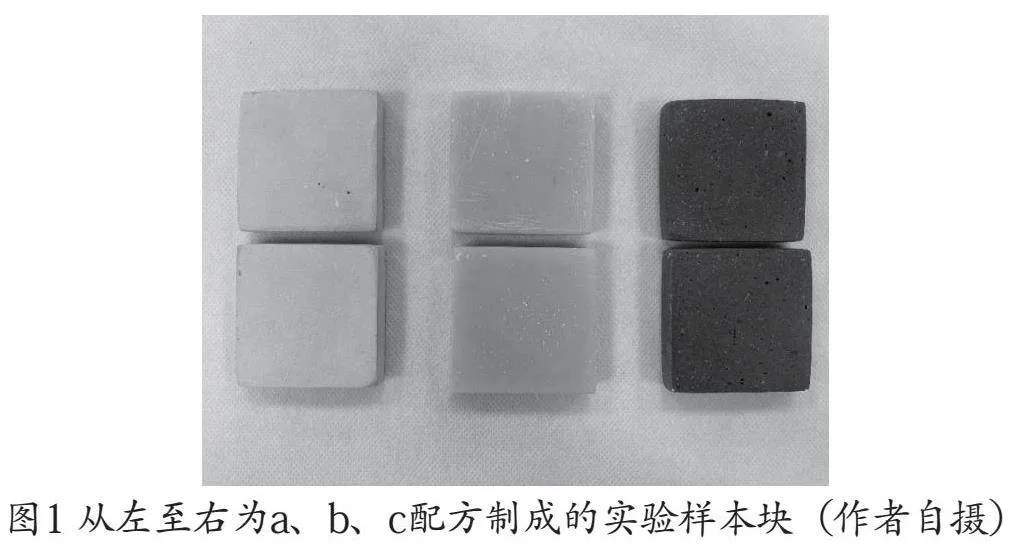

通过总结分析前人经验,修复团队在目前抗老化程度最强、耐候性最好,并且常用的修复材料中选择了齿科石膏、509胶、滑石粉,并根据石湾陶塑瓦脊的胎质和抗弯折的需求,选择加入陶土粉(由干燥的石湾陶土磨成粉末)、粗麻布块。修复团队拟定了以下3组材料配方,将3组材料分别制成样本,经过紫外光老化、高温高湿老化、硬度测试、弯曲强度测试后,对比得出实验样本的数值并分析优缺点,以达到选择石湾陶大面积补配最优材料的目的(如图1)。

3组材料配方如下:

a.齿科石膏+陶土粉+粗麻布块+外层涂抹509胶。

b.509胶+滑石粉+粗麻布块。

c.509胶+滑石粉+陶土粉+粗麻布块。

实验过程[5]

实验目的

根据石湾陶塑瓦脊保护修复材料的研究分析及使用情况,选取了齿科石膏、509胶、滑石粉、陶土粉、粗麻布块相互组合,制成3组样本,为深入探究环境因子对材料老化的影响,本研究实施了紫外光和高温高湿条件下的老化实验测试,采用强化实验条件,加速催化光照、温度和湿度等主要条件对检测样本的变化进程。进行老化实验后的检测材料,其色泽、观感均发生了改变。为进一步对变化进行定量分析,本次检测采用了漫反射光谱技术,该技术能以高效、快捷且精确的方式,测量材料表面在老化过程中的颜色变化量(△E)。值得注意的是,△E值的增大直接体现了颜色变化的显著性,从而便于在较短时间内观察到更为显著的老化色变效应,为材料的抗色变性能对比研究提供了有力支持。

实验条件

1.紫外光老化检测实验条件

将检测样本放置于紫外灯光源下方3厘米处,采用光源照射波长254纳米,室温条件下的老化时间分别设定为24小时、48小时、72小时、96小时。

2.高温高湿老化检测实验条件

温度设置50℃,相对湿度设置80%,老化时间分别设定为24小时、48小时、72小时、96小时。

实验仪器和样本

仪器:高低温交变湿热试验箱、紫外老化试验机、分光测色计、精密切割机、小型摄影棚、电子天平。

样本尺寸:每块体积为25cm3,共6块,分为3组。

实验结果

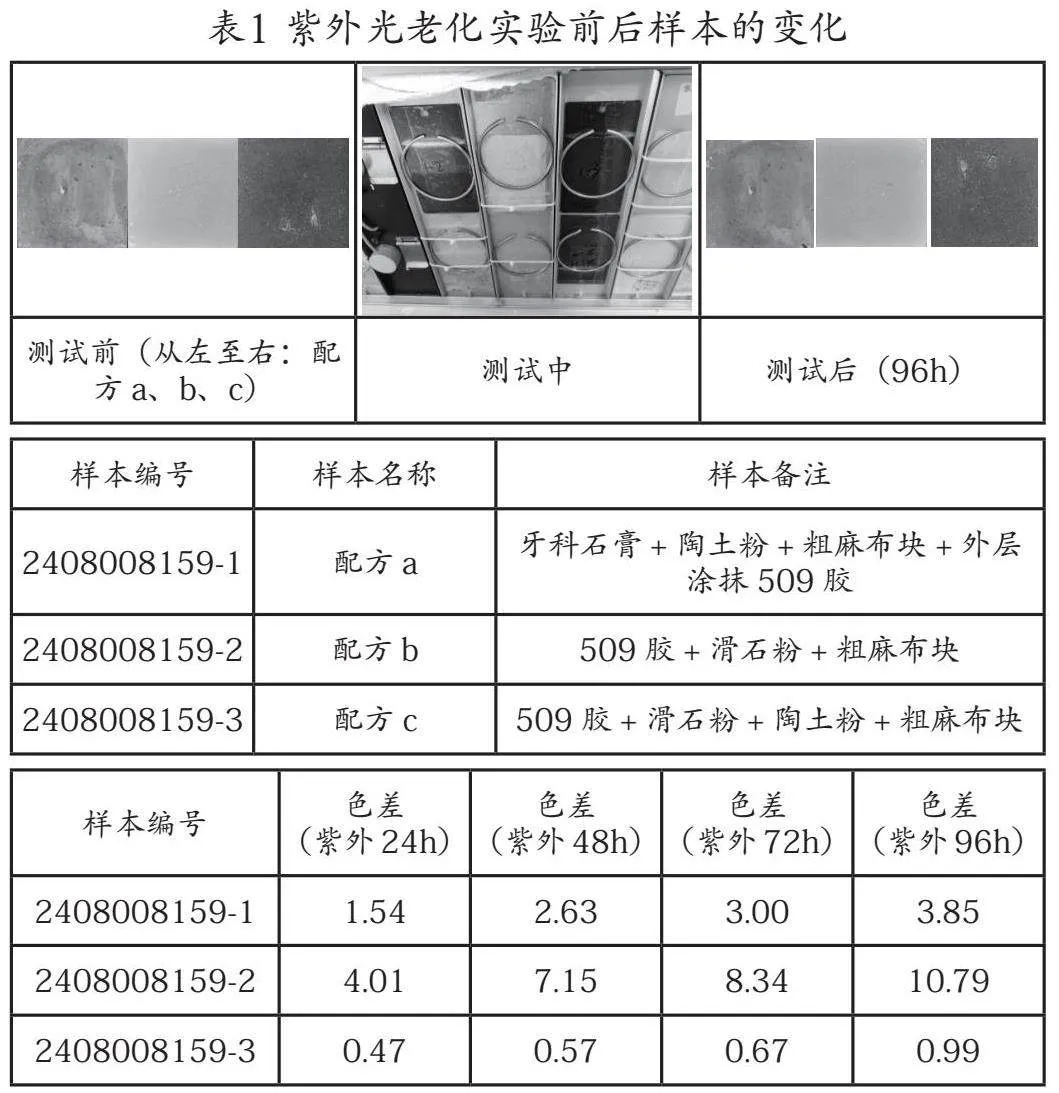

1.紫外光老化结果分析

在紫外光老化实验的条件下,各样本的外观颜色和色差值随时间推移,变化趋势如表1所示。观察可知,经历老化处理后,所有样本的色泽和观感未发现有明显变化。样本3的色泽和观感变化差异度最小,老化衰变时常为96小时,色泽和观感变化差异度为0.99;样本2的色泽和观感变化差异度最大,老化衰变时常为96小时,其色泽和观感变化差异度为10.79,是样本3的10.89倍。各类样本抵抗紫外光辐射色泽和观感变化差异度的顺序为:样本3>样本1>样本2。

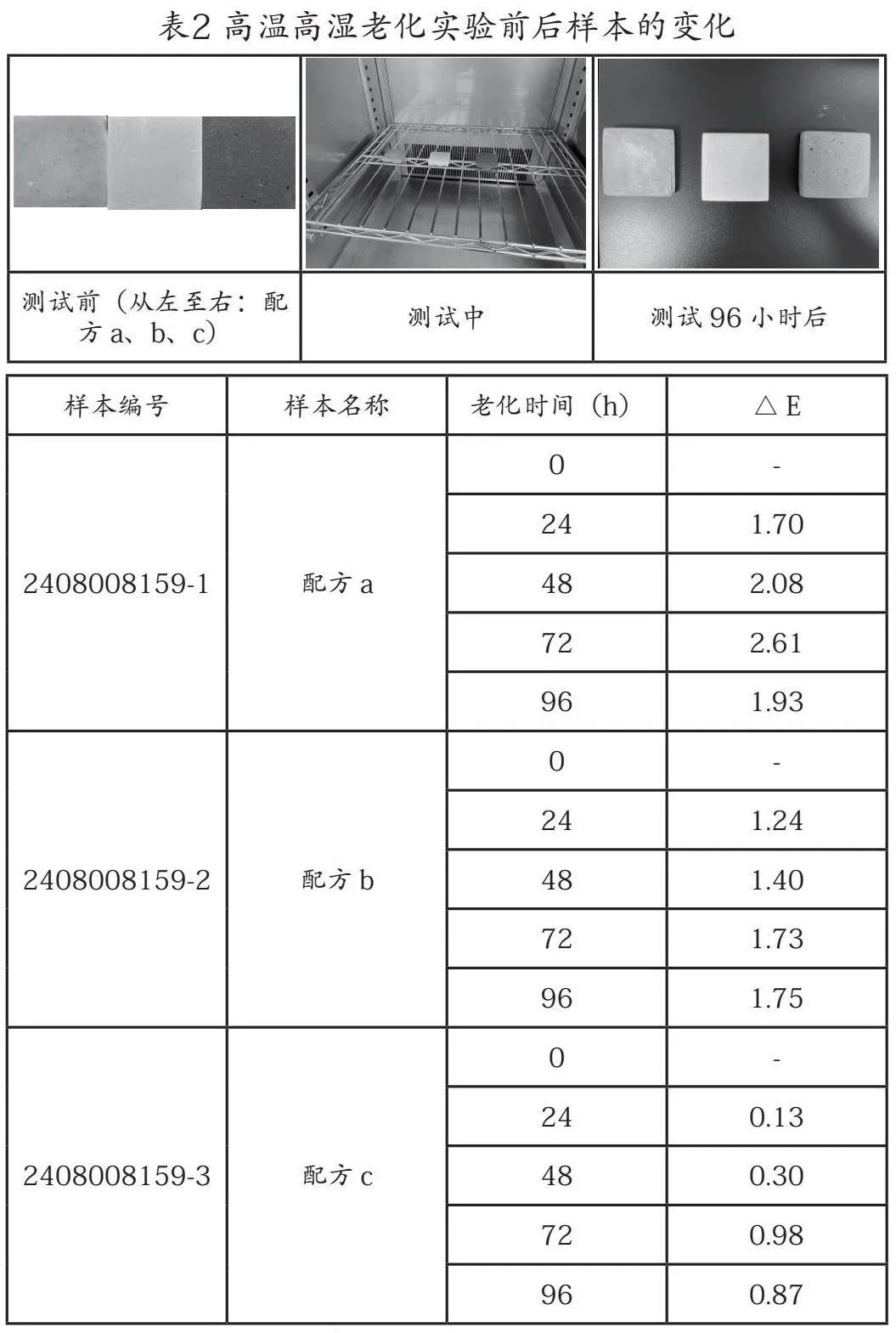

2.高温高湿老化结果分析

在高温高湿老化实验的条件下,各样本外观颜色及色差值随时间推移的变化趋势展示如表2所示。观察可知,经老化处理后,所有样本的色泽和观感未发现有明显变化。其中样本3的色泽和观感变化程度较小,老化时间为96小时,其色泽和观感变化最大为0.87;样本1的色泽和观感变化较大,老化时间为96小时,其色泽和观感变化最大为1.93,为样本3的2.22倍。各样本抗高温和高湿色泽和观感变化的顺序为:样本3>样本2>样本1。

修复实施应用

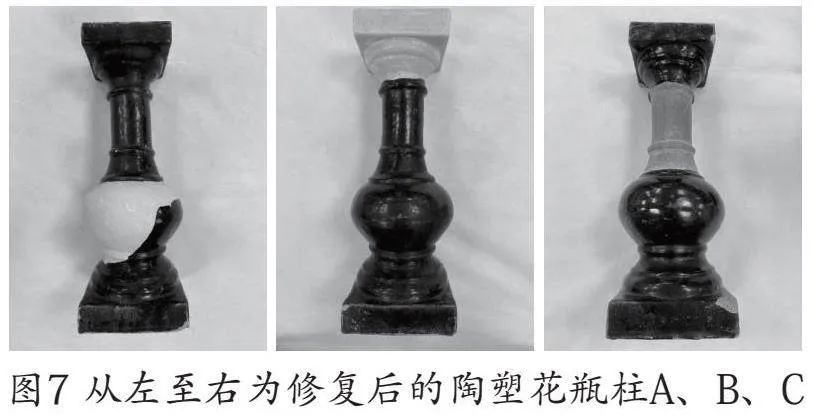

为证实上述三组材料在石湾陶塑瓦脊上的可用性,在此选择了三件石湾窑生产的建筑陶塑花瓶柱模拟石湾陶塑瓦脊修复实施过程,分别对三件石湾窑建筑陶塑花瓶柱标注A、B、C加以区分(如图2)。

陶塑花瓶柱A:用齿科石膏+陶土粉+粗麻布块+外层涂抹509胶进行补配。

陶塑花瓶柱B:用509胶+滑石粉+粗麻布块进行补配。

陶塑花瓶柱C:用509胶+滑石粉+陶土粉+粗麻布块进行补配。

在保护修复的实施过程中,将严格遵循“最小干预”“保持原真性”“可再处理”指导原则,根据器物的实际状况,设计具体保护修复操作步骤,包括病害调查评估、清理、粘接、补配、打磨、加固,确保整个实施过程的安全、可行和可靠。具体操作步骤如下。

病害调查评估

对病害进行全面分析。首先,需进行调查评估,并据此绘制详细的病害图;其次,对器物进行影像信息采集与基本信息记录,为后续的修复工作奠定基础;最后,制订修复方案。在着手修复之前,确保对器物所存在的病害有透彻且明确的认识,通过绘制的病害图,可以真实且精确地展现器物在保护修复前的病害状况及整体状态。

清理

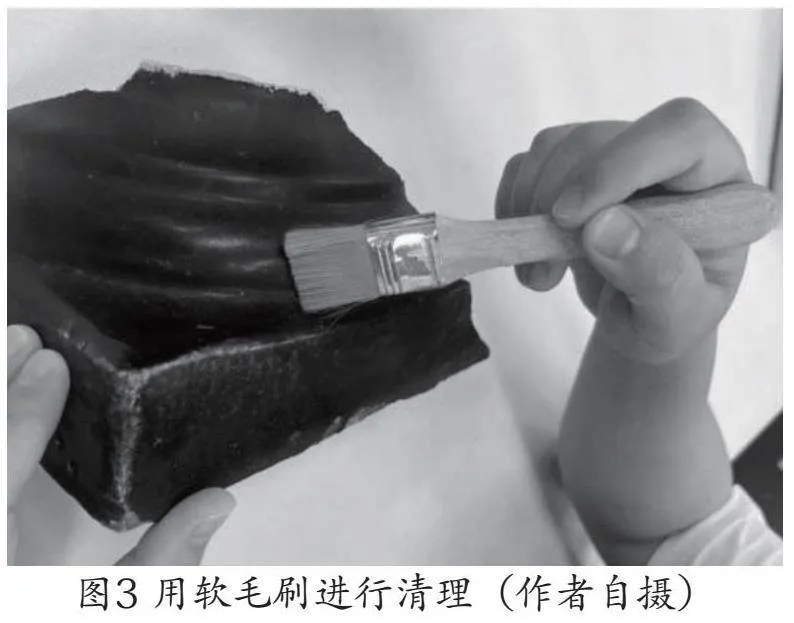

使用牙刷、软毛刷等工具,蘸取离子水对器物进行污垢清洗;用机械清理法(手术刀片)对表面附着物进行剔除;断面使用棉球沾取无水乙醇进行擦拭。清理完成后,将器物置于通风处,使其表面水分自然风干(如图3)。

粘接

遵循文物保护与修复领域的“可逆性原则”,在对陶瓷进行粘接之前,需先在其断裂面施加一层可逆性涂层。具体操作如下。

首先,准备两种不同浓度的B72丙酮溶液,分别为2%与4%;其次,用笔刷蘸取2%浓度的B72丙酮溶液,对陶瓷断裂面进行首次涂刷,待其自然干燥6小时后,使用4%浓度的B72丙酮溶液进行第二次涂刷;最后,将处理过的陶瓷置于阴凉处,干燥1天。

待完全干燥后,使用509胶按比例调配,薄而均匀地涂抹在陶塑花瓶柱A的陶片断面处,根据其部位、形状、自下而上进行粘接,再使用棉球沾取无水乙醇擦拭多余胶体,并且使用热熔胶作为临时固定材料。

补配

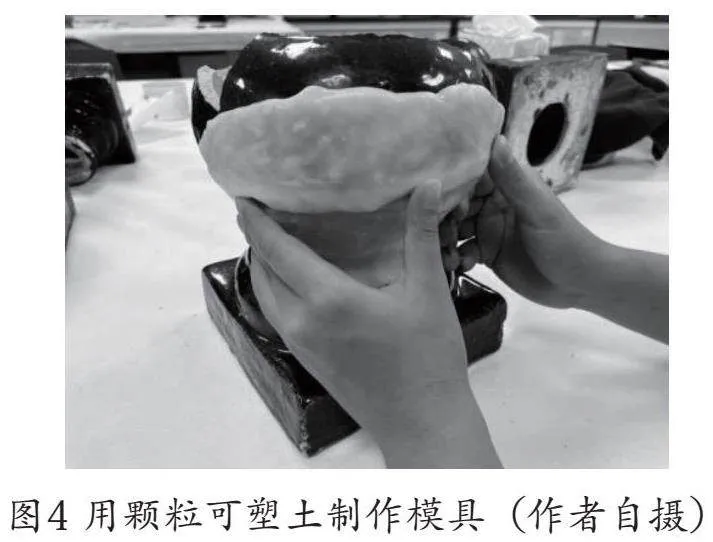

3个陶塑花瓶柱缺失的部分分别是头部、颈部、腹部,缺失面积较大,需要用颗粒可塑土制模。将颗粒可塑土用热水软化至透明,分别平摊在陶塑花瓶柱的头部、颈部、腹部,制作的模具面积要能覆盖残缺的面积,待透明的颗粒可塑土冷却,颜色变白,即可把模具取下待用(如图4)。

首先,对陶塑花瓶柱A进行补配,将做好的模具放在残缺部位观察器物弧度,看形状、面积、位置是否合适,确认无误后,在模具上涂抹凡士林脱模剂,混合石膏粉和陶土粉(比例1:1),将混合粉料和水按比例混合,浓稠度可适当调高,以防补配时浆体流动污染胎体。调好后用调刀先将一半浆体填充至模具,把粗麻布剪成块平铺在浆体上,再填充剩下的浆体。待石膏初步定型后对基本固定的石膏进行修整,再用稀浆体对石膏进行二次补配,将二次补配的石膏修整规整后,等候石膏干燥。

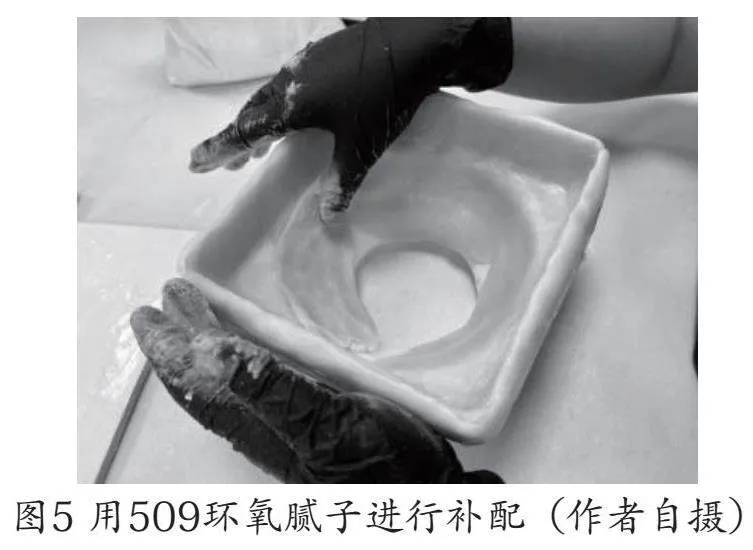

陶塑花瓶柱B和陶塑花瓶柱C都是使用509胶加入粉末状填料进行补配,操作过程相似。以陶塑花瓶柱B的补配过程为例,在白瓷板上添加适量的509胶、滑石粉,充分搅拌融合直至其变成“面团”状补配腻子,将一半的补配腻子填充至涂抹了脱模剂的模具中,把粗麻布剪成块平铺在补配腻子上,再填充剩下的补配腻子,均匀按压补配腻子表面直至光滑平整,室温下固化后脱模取出备用。陶塑花瓶柱C补配方法同上,填料把滑石粉换成1:1的滑石粉加陶土粉即可(如图5)。

将干燥后的补配件分别用509胶粘接到陶塑花瓶柱A、B、C缺失处,待胶体干燥后准备打磨。

打磨

补配工作结束后,需采用由低至高的目数砂纸,对补配区域逐步进行打磨。此过程旨在确保补配区与原始器物之间的过渡自然,表面平滑且无凹凸。为优化打磨流程,可初步使用手术刀大致修整补配件的凸出部分,随后以粗砂纸进行形态打磨,再用细砂纸精细加工,以确保补配区域的光洁度与平整度,最终实现补配部位与断裂面接口在触感上的完全一致,达到平滑无缝的效果(如图6)。

加固

石膏彻底干燥后,采用无水乙醇配制的509胶稀释液均匀涂布于石膏表面,持续涂抹直至石膏不再吸收液体。待509胶稀释液干燥固化后,即可实现加固目的,此举既能有效防止石膏因吸水而粉化,又能延缓石膏的老化进程(如图7)。

(作者自摄)

通过上述老化实验数据和修复实施应用效果可以得出结论,最适宜修复石湾陶塑瓦脊的补配材料是齿科石膏+陶土粉+粗麻布块+外层涂抹509胶这一组合。具有较强的抗紫外光老化和高温高湿老化的能力,并且在实际使用过程中操作最方便,修复效果最接近石湾陶塑瓦脊的胎体质感。

此次修复所使用的材料与从前相比有本质上的不同。从前,修复石湾陶塑瓦脊使用的材料以水泥灰浆为主,与文物本体的材质相差甚远;本次所选择的几种修复材料在各个环节展现了良好的适配性,具有取材便利、便于操作、易于推广的特点,能够很好地应用于岭南地区大量石湾陶塑瓦脊的修复工作。

石湾陶塑瓦脊大面积补配研究可以弥补目前研究领域的不足,为其提供大型陶器保护修复的案例。同时,还原器物的本来面貌,使馆藏文物发挥应有的价值,为其展示奠定基础,使珍贵的岭南传统建筑装饰技艺能够得到更好传承。

本次选用的材料虽已具备较好的耐候性及耐老化性能,但由于修复后的石湾陶塑瓦脊仍长期放置于户外,面对严苛的气候考验,任何一种保护材料都不是一劳永逸的。因此,修复工作结束后,我们还应该对这些材料进行长期监测,如果出现老化脱落现象需要及时处理。在今后的修复工作中,我们还需要对修复材料进行更深入地研究与应用,以期达到更好的保护修复效果。

(作者单位:佛山市祖庙博物馆)