现从理论角度出发,探讨在中国的艺术文化背景下,景观设计中的材料选择和搭配与中国艺术精神之间的关系,探究其如何呈现中国艺术精神的意象美。通过分析中国传统文化中的哲学思想、审美观念和艺术表现形式等,揭示景观材料通过物质化手段所传达的中国文化与艺术精神,并且探索中国艺术精神在当代景观设计中的运用与创新。

党的十八大以来,党中央曾多次谈及中华文化的重要性。“收百世之阙文,采千载之遗韵”,只有把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华优秀传统思想文化和当代审美追求结合起来,才能使我们在世界文化激荡中站稳脚跟。

中国传统艺术在历史长河中所诞生的无数绚丽的艺术作品皆反映了中华民族最深沉的精神信仰。中国式景观是继承了中国优秀思想和文化,且具有中国特色的景观。而景观材料作为实现这一艺术形式的重要媒介,是现代城市景观建设的重要基础,也是人类精神丰富性的直观释放途径,这促使我们突破单纯的物质性层面来看待材料本身,并从它同人类之间千丝万缕的联系中加以考察和认识。

景观中的材料

“材料”是景观设计中不可或缺的组成要素,是艺术表达的物质载体,是景观赋有价值性的体现。

先秦时期的《考工记》便提出“材巧工美”的原则,亦概括为“审面曲势,以饬五材”,表明了设计者对材料的特性应有所把握,并顺应其形、其势的变化来创作。由此可见,材料在设计中举足轻重的地位。材料是实现设计构想的基本元素,不同材料所具有的各种属性也是设计语言表达的灵感来源。在设计的过程中所采用的材料主要分为两类,一是自然材料,二是人工材料。

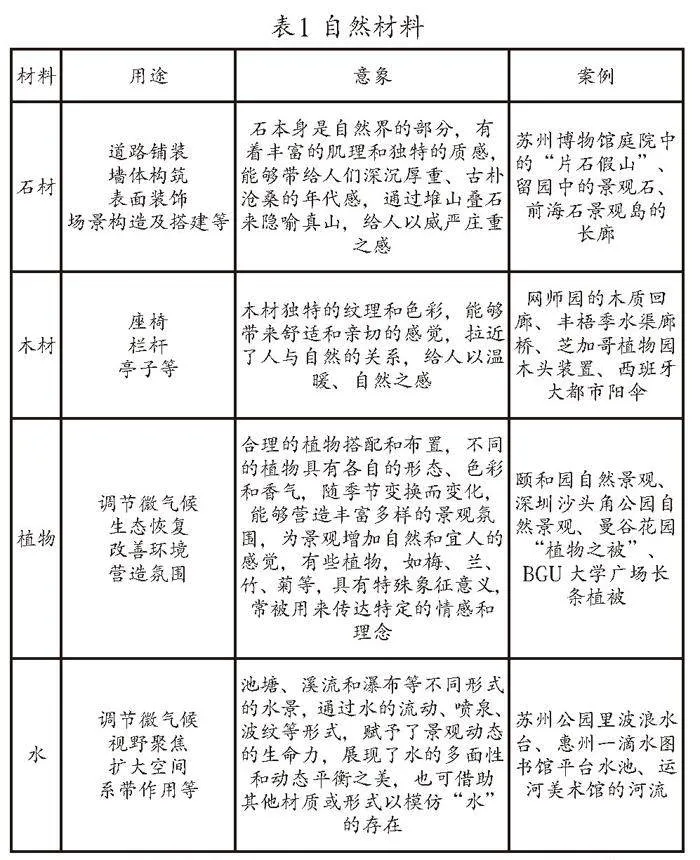

中国传统文化中提倡“顺其自然”的思想,因此,自古以来自然材料作为传统的材料是景观设计的首选,尤其在中国古典园林中得到空前的发展与运用。自然材料有着取材便捷、生态环保、贴近自然等特点,主要包括石材、木材、竹、藤、黏土、砂石等。不同的材质代表着创作者不同的情感表达和思想(如表1)。

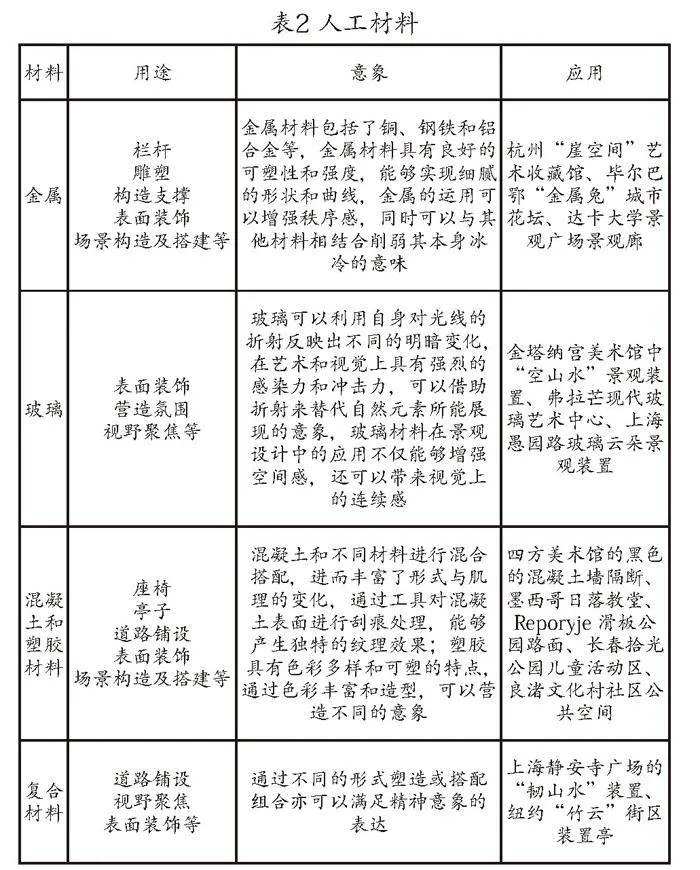

人工材料有金属、玻璃、混凝土和塑胶材料等。近年来,景观设计趋向于选用具备节能环保特性的材料,以避免资源被过度消耗,并优化生态环境。相较其他传统材质,复合材料在景观设计领域中愈发受到重视,主要得益于它们能够满足特定场所的需求。这类材料因其高度的可塑性、丰富的色彩选择,以及较为经济的成本脱颖而出(如表2)。

材料使用的多样使得景观形式有了更多的可能。汤因比曾说:“正是通过物质才有了非物质。”景观材料的选择和运用可以直接影响景观设计的美学表达和感染力,是设计的一种重要的表达方式。通过对材料的选择、审美价值和象征意义的运用,可以创造富有个性与特色的景观,将中国艺术精神具象化,展现材料所呈现的意象美。

对中国式景观的认知

中国式景观是继承了中国优秀思想和文化且具有中国特色的景观。涉及中国式景观,就不得不把中国艺术精神作为指导。中国艺术精神是指中国传统文化所蕴含的独特艺术特点和内涵,是中国人民长期实践和创造的精神财富,它贯穿中国几千年历史所形成的崇高的审美境界、审美理想。随着东西方文化、艺术的交流,西方艺术界逐渐接纳、借鉴、学习以及推崇中国传统美学观念,这既证明了中国传统艺术精神及美学观念的先进性与正确性,也凸显了中国文化、艺术精神、美学观念在世界文化与艺术领域的崇高地位。

由此可见,中国艺术精神作为一种精神指导、一种文化内涵和情感表达,可涵盖各个领域,在不同层面有所体现。在景观设计中,巧妙地将中国艺术精神与材料的选择和运用相结合,能够有效地传达中国文化的深厚底蕴及其独到的审美观念,从而增强景观设计的艺术表达和文化认同。

中国式景观的材料意象美

景观设计中,材料的选用不仅是设计的物质表达和物理属性的考量,更是一种深刻的文化和哲学表达,是文化精神的外在体现,即达到《长物志》中提出的“令居之者忘忧,寓之者忘归,游之者忘倦”的境界。彭吉象通过六个精辟的汉字“道、气、心、舞、悟、和”,提炼了中国传统艺术精神的内涵,将其放在景观材料的中国艺术精神依旧适用。

一是“道”。在中国传统艺术中,道家思想影响深远,道家哲学思想建立在关于“道”的理论基础之上。“道”的本质是无为而无不为,自然而然、合乎规律地生出天地万物。这种思想认为宇宙间的一切,包括艺术作品中的材料,都是自然的一部分,都遵循着“道”的自然规律。因此,在景观中,设计者在选择和运用材料时,应尽可能地保持其天然本色,让材料自身的特性与宇宙的自然法则相协调。二是“气”。“气”是涵盖了物质、能量以及生命力量的哲学意义。宗白华曾说《易经》的宇宙观,“阴阳二气化生万物,万物皆禀天地之气以生,一切物体可以说是一种气积”。“气韵生动”是“气”在艺术精神中的主要体现,这要求画作不仅要形象生动,还要有内在的生命力和动态美,这种美感是通过创作者对自然的深刻理解和体验转化而来的,使作品具有一种超越形式的精神性。徐复观曾阐述,“气韵生动”四字,正是“神”的观念的具体化、精密化。同样,在景观中,设计者可以通过材料的自然纹理、色泽和质感,表达生命的流动和变化,营造环境的“气韵生动”之感。三是“心”。中国艺术精神强调主体性,即创作者的内心世界及其情感的呈现,谓之为“心”。庄子将人之心称为“精”,将心的妙用称为“神”,合之为“精神”。材料的选择和处理方式往往映射了创作者的思想情感。通过对材料的精心挑选和巧妙运用,将创作者的情感和思想注入作品,使之成为传递精神信息的媒介。四是“舞”。中国传统艺术中亦有“舞”的精神,这种精神不只是舞蹈本身的律动之美,它还渗透于艺术创作的韵律和动态。在书法、绘画等艺术形式中常用构图疏密、笔墨浓淡等形式来控制作品整体的节奏和韵律。同样,在景观设计中,材料的布局和应用也追求流畅和节奏性的配搭,恰似舞蹈一般,呈现了动静相融的和谐美。五是“悟”。通过艺术创作感知和理解世界的真谛谓之“悟”,即领悟。材料的朴素和其独有肌理特点能够引导观者进入一种冥想和内省的状态,从而触及更深层的精神世界。六是“和”。“和”代表了中国传统艺术追求的和谐统一,“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”,所体现的儒家的审美思想便是恰到好处的和谐统一,这种思想影响至今。因此,在材料的运用上,创作者力求达到色彩、形态、质地等方面的平衡和协调,反映人与自然和谐共生的理念。

中国艺术精神对中国式景观设计中材料的选择有着重要的影响,融入了设计者的情感、哲理和文化内涵,使每个设计都成为传递中国传统文化和精神的载体。

中国艺术的特征不在于模仿或表征自然,而是超然于自然之上。意象思维是一种融感性与理性,形象与抽象为一体的哲学思维方式,是从形象中把握抽象的思维方式,意象美亦是基于此而产生。景观材料的意象美表达不是单纯地选取自然的材料,而是通过以下方式表达。

首先,可以通过景观材料的选择和搭配来实现。在景观设计中,选择与自然环境相协调的材料是首要考虑的。除了使用天然石材、木材等原始材料,利用植物和水景等元素,还可以根据环境的变化选取不同质感的材料,打造具有自然美感和人文氛围的景观空间,从而表达创作者精神的意象美。

其次,可以通过景观材料的形式和纹理来实现。巧妙地将不同的材质搭配,如北京运河美术馆,将石与水搭配起来,营造动静相宜、刚柔并济的效果。石墙与运河本身材质的不同构建了光影“迷宫”,亦是一种步移景异之态。因此,在景观设计中,通过选用形式或者材质截然不同的材料,可以碰撞出新的创意火花,打造别具一格的景观空间。

中国式景观的材料美实例

苏州博物馆将中国艺术精神以物质形式和新的表现手法展现给全世界。苏州博物馆利用苏州传统民居的特点进行外观设计,色调以黑白灰为主,传统的砖瓦结构用花岗岩和轻型的钢铁和混凝土进行重新诠释。除去建筑主体的独特魅力,庭院景观亦令人耳目一新。苏林园林里的叠山、假石、小桥流水、亭台水榭等,都在这里得到全新呈现。片石假山作为整个后园的亮点,是贝聿铭先生以米芾的《春山瑞松图》为灵感,以壁为纸、以石入画而设计的片石假山。但片石并没有选择苏州传统的太湖石,贝聿铭先生别出心裁选取了山东的泰山石进行加工切片,打造成山形的三角样式。为了营造《春山瑞松图》画中的效果,将打磨的片石用火枪加工处理,以颜色的深浅变化展现画中浓墨深浅的笔触。片石背靠白墙,面临清水,水中与石下辅以青色鹅卵石,远观白壁石绘,像极了一幅层峦叠嶂的水墨山水图。贝聿铭先生通过材料的选择和搭配,真正将米芾山水画中“平淡天真”和“意趣高古”等创作理念融入其中。

四方当代美术馆以中国传统绘画和园林为灵感来源,颜色选取黑白两色,一如中国水墨画。美术馆设计所有构筑物密而不死、疏而不漏、层峦叠嶂,以丰富的空间层次搭配的辽阔水域,将中国传统绘画和园林的平行透视、步移景异等变化用物质形式进行抽象传达。其庭院由一片平行透视的空间和黑色的混凝土墙构成,竹子被巧妙地贴置在混凝土模板上,从而形成有着独特立体肌理的片墙。竹模板混凝土墙由于自然地形地貌而参差错落,与之遥相呼应的是排排青竹,如同编织的纹理,整齐而富有节奏感,青竹与墙穿插围绕水池,整体正与中国山水画所追求的形断意连、虚实相生的意向所吻合。设计者通过材料色彩和肌理,搭配植物,将虚实相生、步移景异的变化发挥得淋漓尽致。

综上所述,材料作为景观设计的物质基础,不仅是对其物理属性的考量,亦是设计者思想和精神表达的重要载体,是意象美呈现的重要途径。中国式景观设计中,材料的选择和搭配离不开中国艺术精神的指导,中国艺术精神对景观材料的选择和使用产生了重要影响。景观材料在设计中的运用不仅仅是为了满足功能需求,更是艺术的表达媒介和精神传达的手段。通过探索景观材料与中国艺术精神的关系,以提升景观设计的艺术性和人文性,向中国式景观探索的道路不断迈进。

(作者单位:西南林业大学艺术与设计学院)