北京花丝镶嵌技艺作为国家级非物质文化遗产,在新的时期和客观环境下,其技艺的传承与创新面临诸多挑战。现通过对花丝镶嵌技艺的历史沿革、花丝镶嵌工艺的传承困境进行分析,探讨问题背后的深层次原因,提出北京花丝镶嵌技艺的传承与创新方法,着重现代传播路径。同时,结合新时期人们的需求,将传统工艺融入现代化载体,以彰显非物质文化遗产的核心价值并寻求北京花丝镶嵌技艺独特的发展之道。

北京花丝镶嵌技艺作为中国传统社会核心生产力的手工艺,承载着丰富的历史文化和民族智慧。在现代化的发展趋势中,不仅保留了其深厚的历史价值,更在现代社会中焕发出新的活力。正如费孝通先生所言“接受现代化过程是当前人类共同的命运”,本文主要探讨如何传承北京花丝镶嵌技艺的核心价值,以及解决当前非遗传承所面临的问题,寻找创新的发展方向,希望进一步推进非遗技艺在我国的传承与发展。

北京花丝镶嵌技艺的历史沿革

北京花丝镶嵌技艺经历了由简至繁、由粗至精的渐进发展过程。由早期的注重实用性逐步转变为注重装饰性,成为追求精致生活品质的一种标志,更是宫廷文化的体现,承载着古代社会的审美观念与独特的生活方式。

萌芽阶段

北京花丝镶嵌技艺的萌芽阶段可追溯至先秦时期。在新石器时代,人们开始使用镶嵌工艺装饰各种器物。例如,辽宁牛河梁遗址中的红山文化女神像便展示了早期镶嵌技术的应用。以北京市平谷区刘家河商代晚期墓葬中出土的金臂钏为例(图1),其与一同出土的金笄、金耳坠共同组成我国发现最早的成套金首饰,展现了金银器与镶嵌技艺的结合趋势。至春秋战国时期,花丝镶嵌制作技艺开始萌芽,并与各种制作技艺逐渐融合。

成熟阶段

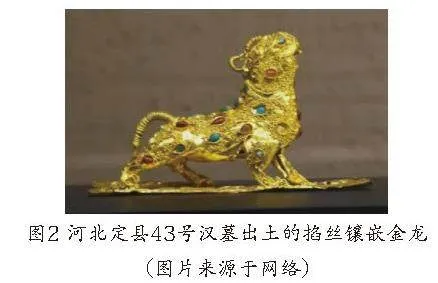

秦汉时期,形成了以花丝和镶嵌为主,结合錾刻、焊接等多种技艺的完整体系。东汉时期,以河北定县43号汉墓出土的掐丝镶嵌金龙为例(图2),其用金丝掐制成龙身和云气,再镶嵌宝石作为修饰,便是这一技艺成熟的生动体现,展现了当时金属制作技术的高超水平。

完善阶段

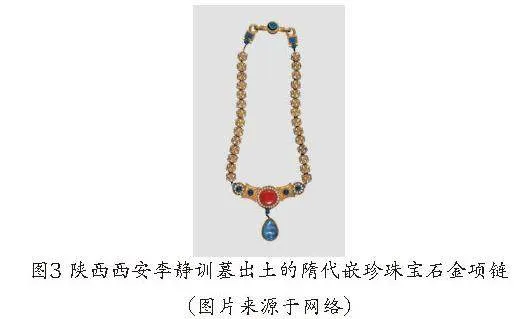

魏晋南北朝至唐宋元时期,我国的花丝镶嵌技艺得到不断完善。在陕西李静训墓中出土的隋代嵌珍珠宝石金项链(图3),汇集了花丝、镶嵌和焊接等多种工艺技术,充分展现了当时高超的制作技艺。唐朝时期,国家实力雄厚,经济繁荣,特设立官职与作坊,专供于金银器的制作。由出土的文物可见,每个朝代在制作工艺和风格上都有各自的特色和差异,为明清时期花丝镶嵌技艺达到顶峰奠定了重要基础并提供了丰富的技术积累。

繁荣阶段

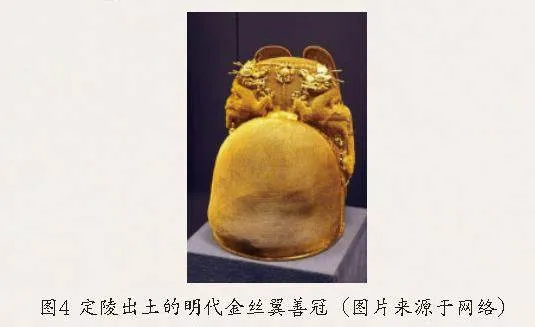

北京花丝镶嵌制作技艺在明清时期达到顶峰。明代银作局和清代造办处的设立,汇聚了全国顶尖工匠。明定陵出土的金丝翼善冠(图4),展现了古代花丝镶嵌技艺的巅峰水平。经过明清两代的进步与完善,最终在融合了各地文化特色和技艺精髓的基础上,花丝镶嵌技艺形成了独特的宫廷艺术风格,常用点翠和烧蓝等装饰工艺,使作品更加精美华丽。

北京花丝镶嵌技艺的制作工艺

花丝镶嵌是一种拥有悠久历史的传统金银工艺品制作技艺,古代一般以“金银细金工艺”统称所有与金银制作相关的技艺,花丝镶嵌一词是在中华人民共和国成立后北京的手工艺生产合作运动中产生的,属于“燕京八绝”之一,在我国传统手工技艺发展史上占有重要地位。首先,匠人们以金、银为原材料,利用金属良好的延展性,通过掐、填、攒、焊等手法,将金属拉成细丝,并精心编织成各种造型。其次,运用堆、垒、织、编等技艺,对造型进行进一步的修饰和完善。同时,巧妙地结合了錾刻、镀金、点翠、镂空以及珐琅等多种工艺技法,使得其整体显得更为精致和华丽,是一项集成性的传统手工技艺。

北京花丝镶嵌技艺从周朝至今,在两千余年的漫长发展过程中,融合了各个朝代以及不同地域的精巧技艺和制作特色,并随着丝绸之路的开拓吸收了国外金银器的异域风格与制作方式,在融会贯通的基础上逐渐发展成独具宫廷特色的制作技艺。2008年,北京的花丝镶嵌制作技艺被正式列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

北京花丝镶嵌技艺的传承与创新设计所面临的问题

技术人才短缺

目前,花丝镶嵌技艺传承人主要通过两种方式学习,一部分在年轻时就读于北京市工艺美术学校,毕业后就职于工艺美术工厂;另一部分则通过家庭作坊式学习,普遍年龄较大,许多已经被认定为国家级非物质文化遗产传承人的大师们现已步入中老年阶段,导致新一代传承人的培养工作明显出现了滞后的情况。尽管现有传承人技艺精湛,但其文化水平以及设计创新的能力有所欠缺。传统的师徒传承模式过于注重工艺学习,忽视了创新培养,使得产品市场竞争力下降。面对工艺复杂和市场有限的实际情况,年轻一代更加倾向于选择现代化的首饰制作技艺。因此,花丝镶嵌技艺的传承面临严峻挑战,急需吸引和培养具备创新精神和市场意识的年轻人才,以延续和发扬北京花丝镶嵌这一珍贵技艺。

产品缺乏创新设计理念

北京花丝镶嵌技艺作为宫廷艺术,以其奢华的用料、繁复典雅的纹饰和细腻精致的工艺闻名于世,是古人追求的极致“奢侈品”。随着时代的变迁,花丝镶嵌的设计却在当代陷入了停滞不前的困境。许多品牌和大师工作室的设计使得产品价格高昂,让人难以接受,并且过于繁复的纹饰和造型并不适合日常佩戴,使得花丝镶嵌首饰的实用性大打折扣。此外,花丝镶嵌工艺品本身的特点也为其带来了维护保养的难题。其细如毫发的花丝和复杂造型,一旦保存不当,容易出现变形和难以清洗的问题。而超声波清洗机可能导致焊点断裂和首饰变形,给佩戴者带来极大的不便。北京花丝镶嵌技艺在设计上过于传统,缺乏创新,未给使用者带来便利,导致其产品难以适应现代市场的需求和消费者的佩戴习惯。

核心技艺面临失传风险

首先,“核心技艺”这一概念是在2009年由原文化部首次提出,专门用来指代那些在非物质文化遗产中属于传统手工技艺范畴,并且经过世代传承的重要制作工艺。其次,对于北京花丝镶嵌技艺而言,其核心技艺主要包括“花丝”和“镶嵌”两种,以及掐、填、攒等技法,工艺相较于织绣或雕刻类工艺而言,可以称得上复杂繁多,并且每一步均需要人工投入大量时间手工完成,稍有不慎便可能前功尽弃。在现代快节奏社会中,受高效率与高利润的市场工业化冲击,人们开始追寻用更量产、成本更低的新型代替性材料模仿花丝效果,向消费者提供外观相似的产品。这导致北京花丝镶嵌的核心技艺逐渐被边缘化,其独特魅力与价值面临失传的风险。

社会普及度低,受众有限

北京花丝镶嵌工艺曾在相当长时间内更多地服务于古代上层社会,对于广大普通民众来说,可能感觉较为陌生且接触机会有限。随着时代的变迁,尽管这一工艺已经流入民间,但由于缺乏广泛的社会认知和宣传,许多人并不了解这种独特的工艺,许多家庭中也鲜有花丝镶嵌制品的身影,这在一定程度上限制了其市场影响力的扩大,难以顺利达成从“高端定制”向“广泛受众”的过渡。因此,当前面临的主要挑战是如何提升大众对花丝镶嵌工艺的认知度,拓宽其受众范围。

北京花丝镶嵌技艺的传承与创新设计方法

北京花丝镶嵌技艺作为中国传统社会核心生产力的手工艺,在传承与创新的发展趋势中,不仅保留了其深厚的历史价值,更在现代社会中焕发了新的活力。

传承人保护

花丝镶嵌技艺在2008年被列为国家级非物质文化遗产,由于其技艺的细腻与繁复,使得传承和推广面临了较大的挑战。截至2020年,全国范围内仅有约50位中国工艺美术大师致力于花丝镶嵌技艺的传承与推广,被媒体报道较多的传承人有被誉为“中国花丝镶嵌第一人”的王树文大师、北京东方艺珍花丝镶嵌厂传承研究室主任赵春明大师,以及白静宜大师、程淑美大师等。传承最紧要的任务在于从根本上解决“传承人”的问题,传承方式需要随着社会发展和生产方式进行改变,积极探索学院教育、职业教育以及社会培训等多种传承人培养的新模式,逐年增加培养的传承人数量,以此逐步改变后继无人的困境。此外,手工博主和爱好者也能通过自媒体平台推广花丝镶嵌技艺,增强公众对传统工艺的认知与兴趣。

传承方式

现有的花丝镶嵌制作技艺传承培养模式,在现代社会中逐渐展现了多样化的特点。针对不同人群和年龄段,传承策略被精心设计与实施,以确保这一珍贵技艺得以持续传承与创新。

第一,对于专业和职业传承人而言,传统的师徒传承模式仍是核心。注重技艺的口传心授,确保技艺的纯正性和传承的深入性。同时,现代教育体系的融入为传承人提供了更为系统的学习平台。例如,在职业学院等教育机构中设立花丝镶嵌专业课程,为学生提供从理论基础到实践操作的全方位学习机会,从而培养更多具备专业知识和实践技能的新一代传承人。第二,对于更广大的爱好者和初学者,多样化的培训课程和兴趣班更偏重于培养学员的兴趣和热情,主要传授基础技艺,并增加线上教学,打破地域和时间的限制,使覆盖人群更广。第三,国家对于青少年的传统文化教育与启蒙十分重视,在校园内开展科普教育,将花丝镶嵌技艺纳入学校的美育教学,让学生们感受传统文化的魅力。第四,社区文化活动成为传承花丝镶嵌技艺的桥梁,通过展览与体验活动,拉近公众与这一传统工艺的距离,激发其文化热情,吸引更多人参与制作,共促技艺传承与发展。同时,继续探索现代传播路径和创新传承方式,让花丝镶嵌技艺在现代社会中焕发新的生机与活力。

现代传播路径

1.与数码科技相融合

探索将北京花丝镶嵌技艺与动漫、影视以及互联网、VR、AR技术相结合,增强其艺术魅力。通过VR技术,重现花丝镶嵌工艺制作流程,模拟古代宫廷女性佩戴场景,让观众在三维虚拟世界中沉浸式欣赏工艺品的原貌与使用场景,获得视、听、触的真实体验。通过与科技元素相融的创新路径不仅可以提升花丝镶嵌技艺的吸引力,更为其传承与发展注入了新的活力。

2.合理使用网络平台

以花丝镶嵌的独特制作方式、材料磨具和精美效果为亮点,通过视频直播、微博、公众号等新媒体平台广泛宣传,激发网络舆论正能量。在保持传统线下传播的同时,新媒体的加入让非遗文化能够触达更广泛的受众,在推广的同时需要兼顾科教性和传承性。截至2019年,短视频平台上涌现了超过1200项的国家级非物质文化遗产代表性项目的展示内容,而与之相关的传统文化短视频数量更是惊人,达到了6500万条之巨。以此可见,网络平台已成为非遗文化传承与发展的强大助力,并且也为跨文化传播搭建起一座桥梁,使中国传统技艺得以走向世界。

3.与珠宝类产品相融合

我国在珠宝首饰的制造方面具有较为丰富的经验,随着科技的进步和人们审美观念的变化,北京花丝镶嵌技艺在材料、设计、工艺等方面都进行了创新,更加符合现代人的审美需求,成为人们在日常生活中也可以佩戴的饰品。其制造与销售模式也随之改变,由传统的“统购统销”,即生产方按照既定的款式和规格进行生产,再通过批发或零售渠道销售,逐步转变为“私人订制”模式,客户对于“独此一件”的个性化要求,使得几乎每一件花丝镶嵌作品都成为独一无二的艺术孤品,进一步提升了珠宝类产品的珍贵性。同时,多样的销售模式形成了不同的级别和档次,从高端定制到一般市场产品、从珍稀昂贵材料到新型替代性材料,满足了不同消费者的需求,既拓宽了市场又促进了普及推广。

4.推进收藏保护

推进北京花丝镶嵌的收藏保护需要综合多方力量。个人收藏家应珍视并妥善保管藏品;博物馆在发挥其展览功能的同时,应对花丝镶嵌进行深入研究、妥善收藏,并提供必要的保护措施,如结合数字化技术、虚拟现实等科技手段;国家层面应加大非物质文化遗产保护力度,为技艺的传承提供坚实保障。从个人、团体、国家层面推进北京花丝镶嵌技艺的收藏保护,确保这一宝贵的文化遗产得以延续和传承。

5.与平面化宣传相结合

平面设计是目前被广泛运用的宣传方式,可以利用视觉元素的创新与重构,将花丝镶嵌工艺进行简单的平面化、扁平化,将古老技艺的精湛与现代审美的独特相交融。通过精心设计的海报、插画、广告等平面媒介,以及平面设计衍生的文化创意产品,展现花丝镶嵌的独特魅力,吸引更多年轻受众,推动传统文化的传承与创新。

花丝镶嵌制作技艺作为一种传统的金银工艺品制作技术,拥有深厚的历史渊源。本文探讨了当下北京花丝镶嵌技艺在传承过程中遇到的各种问题,尝试在传统发展模式的基础上创新现代传播路径,促进非物质文化遗产的保护和传承,塑造传承千年的“文化自信”,也在现代技术的支持下,为保护手工制品类非物质文化遗产提供了宝贵的探索路径和启示。

(作者单位:北京联合大学艺术学院)