儒家文化中,友善被视为人际交往的基石,其情感内涵超越了表面的礼节,深入到对个体情感需求的关怀与理解。本文深入剖析了儒家友善观中蕴含的情感维度,揭示了其与现代社会情感关怀之间的关联,强调了情感关怀在构建和谐人际关系、促进社会和谐中的重要作用,以及进一步阐述了儒家友善观的情感关怀在当代社会的应用与价值。现代社会的生活节奏不断加快,人们往往忽视了情感交流的重要性,而儒家友善观提供了一种理论与实践并重的情感关怀路径。其强调在日常交往中展现真诚、尊重与理解,促进人与人之间的情感联结,对缓解社会压力、增强社会凝聚力具有不可忽视的积极作用。本文探讨了儒家友善观对当代教育、社会治理等领域的影响与启示。

在当今社会,人际关系的建立与维护愈发显得复杂而微妙。都市化进程、信息技术的飞速发展,以及多元文化的碰撞,都在无形中改变着人与人之间的交往模式。在这样的背景下,探讨儒家友善观的情感关怀取向及其当代意义,不仅是一种对传统文化的回溯与弘扬,更是一种对现代人际关系构建的深刻思考与积极实践。本文旨在深入挖掘儒家友善观中的情感维度,揭示其在现代社会情感关怀中的价值与启示,以此唤起人们对真诚、尊重与理解的重视,促进社会和谐与进步。

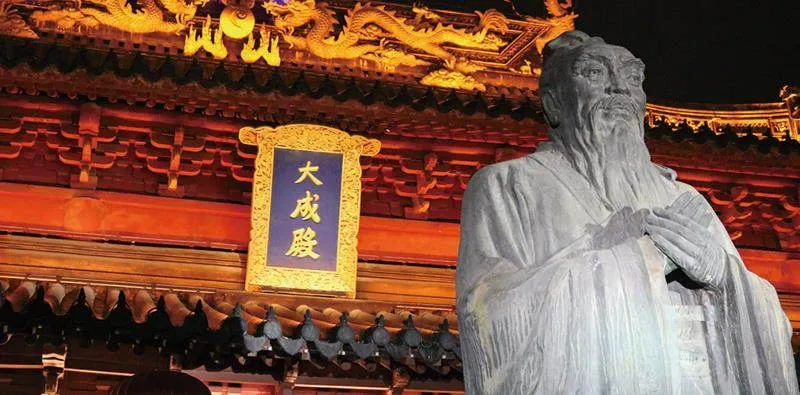

儒家文化,作为东方文明的瑰宝,其核心理念之一便是“仁爱”。仁,不仅仅是简单的“爱人”,更是一种情感的深度关怀,它倡导在人际交往中展现尊重、包容、同情与关爱。在儒家看来,友善情感的培养与表达,不仅仅是个人品德的体现,更是构建和谐社会的基石。通过日常交往中的真诚与理解,人们能够建立深厚的情感联系,这不仅有助于缓解现代社会中的疏离感,还为社会的稳定与和谐提供了坚实的支撑。然而,随着社会的变迁,人们的生活节奏加快,压力增大,情感交流的空间几乎被压缩,人与人之间的关系有时显得冷漠而功利。在这样的时代背景下,儒家友善观的情感关怀取向显得尤为重要。它不仅提供了一种理论框架,更是一种实践指南,教导人们如何在快节奏的生活中保持情感的温度,如何在日常的互动中传递温暖与理解,进而促进人际关系的和谐,增强社会的凝聚力。

本文将从儒家友善观的情感关怀角度出发,探讨其在当代社会中的应用与价值,特别是在教育与社会治理领域的启示。教育作为培养下一代的关键领域,承载着传承友善价值观、培养同理心与人际交往能力的重要使命。通过深入探讨儒家友善观的情感关怀取向,本文希望能够为当代社会提供一种理论与实践并重的情感关怀路径,不仅在理论上丰富社会主义核心价值观的内涵,也能在实践上指导人们如何在日常生活中践行友善、促进社会和谐,共同构建一个充满爱与理解的美好社会。

儒家友善观当中的情感内涵

在儒家学说的宏阔体系中,情感关怀占据着核心地位,它不仅塑造了个体的道德品格,更深远地影响着社会的和谐与稳定。本部分旨在深入探讨儒家友善观当中的情感内涵,解析其在现代社会中的价值与应用,以期揭示情感关怀的深层意义。

儒家友善观的情感关怀植根于孔子的“仁爱”思想,强调的是一种由内而发的真诚情感与行动。孔子曾言,“仁者爱人”,这一“仁”字,蕴含着深厚的同情、关爱与尊重。在《论语》中,通过“己所不欲,勿施于人”的黄金法则,孔子进一步阐明了友善情感的实践之道,即在人际交往中,应以同理心为基石,尊重他人的情感需求,展现真诚与理解。

儒家的“亲亲”与“尊贤”原则,进一步丰富了友善情感的内涵。孔子曰:“故为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者人也,亲亲为大;义者宜也,尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。”“礼”所维护的价值理念,就是仁义,其蕴含的价值追求就是“成德”“治世”。但“礼”又不是完全意义上的道德,只是在道德原则的基础上上升为法律化的条款。在儒家看来,“仁者人也,亲亲为大”中的“亲亲”,不仅是家庭内部的情感纽带,更是将家庭伦理推广至社会的桥梁,它要求个体在社会交往中展现对家人的挚爱,进而延伸至对周围人的关爱。而“尊贤”则强调了对德行与智慧的尊重,鼓励人们在友善交往中,展现对良师益友的敬重与学习,从而促进个人修养与社会正气的提升。

儒家的礼乐制度,是情感关怀实践的重要载体。礼乐包含了“礼”和“乐”两方面,其中,“礼”是各种礼节规范,“乐”是音乐和舞蹈。“礼”强调“有序”,其最初目的是维护阶级的优越地位和特权,彰显了中国古代社会的阶级性。“乐”强调“和谐”,一般受众为贵族。礼乐制度在《论语》中的体现很多。例如,《论语·先进》中云:“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。”“如其礼乐,以俟君子。”《论语·子路》中云:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。”《论语·宪问》中云:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”《论语·季氏》中云:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”《礼记·王制》中云:“命典礼考时月,定日,同律,礼乐制度衣服正之。”通过礼节与仪式,人们不仅能够表达对彼此的尊重与敬意,更在日常生活的细节中实践着友善的情感关怀。礼乐的实践,不仅限于形式上的遵循,更要求个体在内心深处抱有诚挚的尊重与理解,以此建立深层次的人际联结,促进社会的和谐与稳定。

在当代社会背景下,儒家友善观的情感关怀取向,愈发显现了其不可替代的价值。在快节奏与高压力的现代生活中,人们往往忽视了情感交流的重要性。儒家友善观强调在日常交往中展现真诚与尊重,促进人与人之间的情感联结,对缓解社会压力、增强社会凝聚力具有不可忽视的积极作用。它倡导的同理心与人际交往能力,不仅有助于个人情感的健康与成熟,更是构建和谐社会的关键。

儒家友善观的情感关怀取向,也为当代教育与社会治理提供了重要启示。在教育领域,儒家“以仁为本”的思想强调了情感教育的重要性,倡导培养学生的同理心与社会责任感,这对于塑造一个充满爱与理解的社会具有深远意义。在社会治理层面,儒家友善观的情感关怀取向,强调政策制定与执行中的人文关怀,促进社会公平正义,构建一个温暖而和谐的社会环境。

儒家友善观当中的情感内涵是其理论体系中不可或缺的组成部分,它强调在人际交往中展现真诚、尊重与理解,以此促进社会的和谐与进步。在快速变化的现代社会,儒家友善观的情感关怀取向,不仅是一种理论导向,更是人们在日常生活中践行友善的实践指导、构建充满爱与理解社会的行动指南。

儒家友善观情感内涵的当代性

儒家友善观的情感内涵作为儒家思想的理论精髓,穿越了千年时光,至今仍闪耀着智慧的光芒。在当代社会,儒家的“仁爱”思想及其情感关怀实践,不仅体现了文化的持续生命力,更在快速变化的世界中提供了稳定的情感锚点。本部分将深入探讨儒家友善观的情感内涵在现代社会的当代性,揭示其在个人修养与社会关系构建中的价值。

儒家情感关怀的个人层面影响

在儒家看来,个人是社会的基本单元,个人的情感状态直接影响着社会的和谐程度。儒家友善观强调个人的情感修养,提倡在日常交往中展现真诚与理解。在现代社会,这种观念尤为重要。面对信息过载、人际关系复杂化的挑战,人们在情感上越来越需要理解和关怀。儒家友善观的情感关怀,倡导在快节奏的生活中保持人性的温度,通过真诚的交往,不仅能够缓解个人的情感压力,还能够增进人际信任与和谐,进而构建更加稳固的社会网络。

儒家情感关怀的社会层面作用

儒家的“亲亲”与“尊贤”原则,不仅是个人情感修养的指南,也是社会关系构建的基石。在当代社会,儒家友善观的情感关怀取向能够促进社会公平正义,减少社会冲突。通过提倡相互尊重与理解,儒家友善观鼓励人们跨越文化、社会地位的差异,建立基于共同人性基础之上的普遍关怀。这种情感关怀不仅有助于缓解社会矛盾,还能够提高社会的包容性与和谐性,提升社会整体的凝聚力。

儒家情感关怀在教育领域的应用

教育是情感关怀实践的重要领域。儒家友善观中的情感关怀强调在教育过程中融入情感教育,培养学生的同理心与人际交往能力。在当代教育体系中,强调知识传授的同时,儒家的情感关怀提醒我们不应忽视情感教育的重要性。通过教育,学生不仅能够学习知识,更能够学习如何理解他人的情感,如何在社会中展现友善与尊重。这种教育方式,不仅有助于学生个人情感的健康发展,还能够为社会培养更多有道德感、有情感深度的公民,从而共同推动社会的和谐与进步。

儒家友善观的情感关怀取向,以其深厚的文化底蕴与时代适应性,为当代社会提供了一种情感关怀的哲学视角。在个人修养、社会关系构建与教育领域,其价值与作用不言而喻。在快速变化的现代社会,儒家友善观的情感关怀不仅是对传统文化的继承与弘扬,更是一种适应时代需求的创新与实践。通过深入理解与践行儒家的情感关怀取向,我们能够构建更加和谐、充满爱与理解的社会环境。

儒家友善观当中的情感内涵的意义及启示

儒家友善观的情感内涵深深地植根于“仁爱”这一核心价值之中,它强调的是一种源自内心深处的真诚情感与行为实践。在孔子的思想体系中,“仁者爱人”不仅是对个人道德品质的呼唤,更是对构建和谐社会的深切期待。孔子通过“己所不欲,勿施于人”这一黄金法则,进一步阐明了友善情感在人际交往中的重要性,即在社会互动中,应以同理心为基石,尊重他人的情感需求,展现真诚与理解。这种情感关怀不仅体现在言语上,更体现在行动中,是一种由内而外的自然流露。

儒家的礼乐制度,是情感关怀实践的重要载体,它通过一系列仪式与规范,不仅体现了尊重与敬意,更在日常生活的细节中实践着友善的情感关怀。礼乐的实践要求个体在内心深处抱有诚挚的尊重与理解,以此建立深层次的人际联结,从而促进社会的和谐与稳定。这种情感关怀的实践,不仅有助于个人情感的健康与成熟,更是构建和谐社会的关键。

儒家友善观的情感关怀取向也为当代教育与社会治理提供了重要启示。尤其是在教育领域中,随着素质教育和全面成长进程的不断推进,情感教育在教育领域中的作用也更加凸显,通过情感教育能够进一步培养学生们对社会的责任感以及对社会事件的同理心,这些情感素养的提升不仅仅是学生们个人成长过程中重要的一环,还对社会的和谐发展有着深远的意义。儒家友善观当中的情感内涵超越了时代的限制,为现代社会提供了一种情感关怀的哲学视角。它强调在人际交往中展现真诚、尊重与理解,以此促进社会和谐与进步。在快速变化的现代社会,儒家友善观的情感关怀不仅是对传统文化的继承与发扬,更是一种适应时代需求的创新与实践。通过深入理解与践行儒家的情感关怀取向,我们不仅能够构建更加和谐、充满爱与理解的社会环境,还能够提升人类社会的道德水准与幸福感。

在儒家友善观的引领下,我们得以洞见一种超越时空的情感关怀哲学,它不仅为个体提供了情感修养的指南,也为构建和谐社会奠定了坚实的基石。儒家的“仁爱”思想,辅以“亲亲”与“尊贤”的原则,以及礼乐制度的实践,共同编织了一幅人性光辉的画卷。在现代社会的快节奏与高压力背景下,儒家友善观的情感关怀取向显得尤为珍贵,它不仅为个人情感健康与人际和谐提供了理论依据,更为教育与社会治理带来了新的启示。

儒家友善观的情感关怀取向,不仅是对传统文化的呼唤,更是对现代生活挑战的回应。它提供了一种理论与实践并重的情感关怀路径,不仅丰富了社会主义核心价值观的内涵,也在实践上指导着人们如何在日常生活中践行友善,促进社会和谐。在儒家友善观的映照下,我们看到了一个充满爱与理解的未来社会的轮廓,这正是我们共同追求的理想境界。

儒家友善观的情感关怀取向穿越了千年,仍然闪烁着智慧的光芒,为现代社会提供了情感关怀的哲学视角与实践指南。在未来的日子里,让我们共同践行儒家友善观的情感关怀,构建更加和谐、充满爱与理解的社会环境,让“仁爱”的种子在每个人的心中生根发芽,绽放更加灿烂的人性之花。

(作者单位:中共铁岭市委党校)