摘要:永嘉医派作为中国南宋时期形成的地域性中医学术流派,是“浙派中医”的主要学术流派之一,其虽于明朝中后期湮灭无闻数百年,但仍对后世中医药发展有着深远影响。现采用了历史地理学的方法追溯医派的起源和流变,利用文献计量学方法分析了相关文献资料,同时考察了现代社会及教育体系中对该医派学术的传授和实践,旨在揭示永嘉医派的独特价值及其传承教育策略,防止历史断层的重演,期望为中医药学术的教育发展和文化传承提供参考。

中医药学作为中国传统文化的重要组成部分,其学术流派多样性是其生命力的体现。在众多中医学术流派中,永嘉医派以其独特的地域特色和学术价值,成为“浙派中医”中极为重要的一支。这一流派源远流长,根植于温州这片富饶的土地,不仅反映了当地人民的生活习俗和健康理念,更与河间学派、易水学派一道,共同铸就了宋金元时期医学学术的辉煌,推动了医学文化的繁荣发展,是中国最早的医学学派,是南宋温州医学第一大高峰,晚清陈虬创办利济医院、学堂,形成利济医派,是温州医学史上第二座学术高峰。永嘉医派相关著作在明朝中后期忘佚不见,湮灭无闻数百年,后由孙依言、孙诒让父子挖掘得以重现天日,目前仍有部分著作内容遗失难寻。时至今日,永嘉医派的传承与教育仍面临诸多挑战。

永嘉医派的历史地理学属性

历史地理学(historical geography)是一门结合地理学、历史学、考古学、民俗学的研究领域,它专注于分析和解释人类历史事件与地理环境之间的相互作用及影响。其核心使命是复原古代地理环境,并对其展开深入的分析与研讨[1]。相关研究指出,中医学术流派的地域特性与特定的历史时期和地理位置密切相关,且强调从时间和空间的角度进行考察[2]。探求医学发展的深层次逻辑,需将医学作为研究核心,同时将其融入更广阔的社会历史、经济和文化背景之中,进行全面的综合考量[3]。在医学流派的地域性发展过程中,每一个流派的形成并非随机事件,也非无源之水,而是有其历史传承性。

永嘉医派的历史渊源

历史上,永嘉医派的发展与地方政府的支持以及当地文化的发展有着不可分割的联系。南宋时期,随着政治中心的南迁,永嘉地区获得了更多的关注和发展机遇。医学作为维护社会秩序和增进民众福祉的关键手段,受到了地方官员和士绅的重视,由此促进了医学的传播和发展。经济上,永嘉地区的经济发展为医派的形成提供了物质基础。随着农业和手工业的发展,地方经济逐渐繁荣,为医学研究和实践提供了必要的资金支持。同时,商业的繁荣促进了医学知识的交流和传播,使永嘉医派的理论和实践得以不断丰富和完善。文化层面,永嘉医派的形成和发展深受儒家文化的影响。儒家文化强调仁爱和人伦,这与医学治病救人的宗旨相契合。永嘉医派的医学家们在实践中不断吸收儒家的道德观念,形成了以人为本、注重医德的医学理念。此外,永嘉地区的文人墨客也积极参与医学研究,他们的文化素养和审美情趣对医派的医学理论和实践风格产生了深远的影响。

永嘉医派的学术传承

永嘉医派的学术传承以师徒相授为主,以陈无择为首,带领卢祖常、王暐、王硕、施发、孙志宁等杰出弟子,以《三因方》为理论基石,以《易简方》为学术中心发展传承[4]。永嘉医派的主要著作,除了《三因极—病证方论》《易简方》外,还有施发的《续易简方论》、王暐的《续易简方脉论》、卢祖常的《易简方纠谬》、孙志宁的《增修易简方论》等,简略统计,有名姓可查考者十余人,有著作20部,现存10部[5]。宋元时期,《易简方》系列著作得到广泛流传,永嘉医派的学术向南方地区辐射,当时徐若虚的《易简归一》以及永嘉医家屠鹏、黄伯沈、括苍何偁等,都受其直接的学术影响。此外,永嘉学派的主要思想著作,还流传到韩国、日本等国。甚至数百年后,陈无择的运气研究还给远在千里之外的江阴缪问以启迪,促成其《三因司天方》问世。永嘉医派的医学著作在明代后期遭遇遗失的厄运,随着时间的推移,这些宝贵的文化遗产逐渐淡出人们的视线。直到孙依言和孙诒让父子投身于对这些文献的搜寻与整理工作,珍贵的医学智慧才得以再现。他们的努力使永嘉医派的部分文献得以复原,但由于历史长河的冲刷,仍有部分著作的片段遗失无法寻回,成为永久的遗憾。尽管如此,现存的文献依然为我们继承和研究永嘉医派的医学思想提供了宝贵的资料,也为中医药学的传承与发展贡献了不可或缺的力量。

永嘉医派的地理区域性指标

中医学术流派的显著标志之一是其地域性特征,地域性医学流派生动地展现了中医“三因制宜”原则中的“因地制宜”思想。永嘉医派起源于永嘉县,该地区属于亚热带季风气候特征,气候温暖湿润,四季分明,无霜期较长,年温差相对较小,且降水量充沛,热量资源丰富。这种气候条件极为适宜中药材的生长,由此,永嘉县成为众多药材的道地产地。加之温州拥有乌岩岭国家级自然保护区,其自然地理条件优越,环境质量、生态效益良好,区系成分复杂,生物资源十分丰富。这里盛产浙夏枯草、黄精、江雪胆、八角莲、五味子、牛膝、绞股蓝、黄连、何首乌、黄芪、益母草、山药等多种中草药,且该地区土地种类多,有草甸土、棕壤土、黑钙土等,适合发展种植多种中草药[6]。另外,地道药材温郁金作为温州瑞安的特产,是中国国家地理标志产品,其根茎可以入药,具有活血止痛、行气解郁、清心凉血、利胆退黄等功效。地理环境和生活习惯的差异造就了各地人群独特的体质特征。在温州地区,由于特定的气候和生活方式,当地居民普遍呈现“湿寒”体质。因此,在永嘉医派的学术成就中,对伤寒、温病等疾病的治疗尤为突出。永嘉医派不仅继承了传统医学的精髓,还结合当时社会的实际情况,创新性地发展了治疗理论和方法。例如,温郁金因其特有的药理作用,在永嘉医派的治疗方剂中被广泛应用,尤其是治疗湿寒体质相关的疾病。在治疗温病方面,永嘉医派提出了“温病不离伤寒,但治法有异”的观点,强调了温病与伤寒虽有联系,但在治疗上应有所区别,这一理论对后世温病学发展有着深远影响。

永嘉医派学术研究的现状

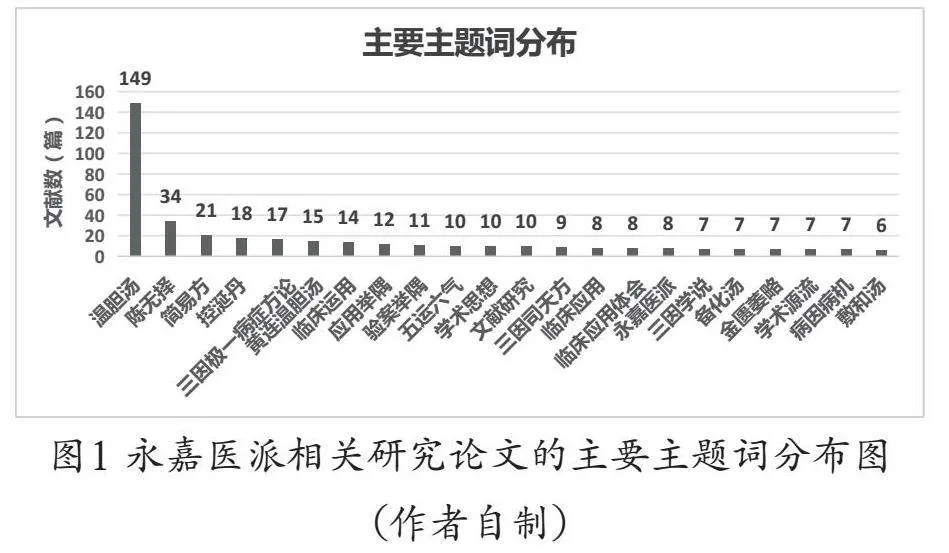

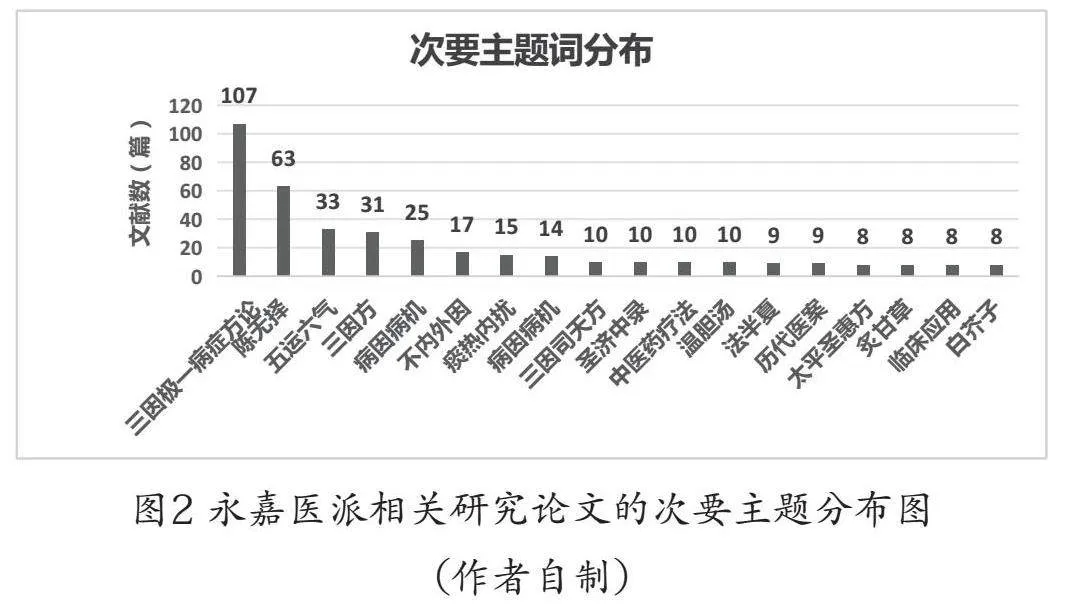

利用计算机检索中国知网、万方数据库,检索日期从建库至2024年6月,以永嘉医派、陈无择、三因方、易简方为检索词,搜索相关文献,检索式为:(篇关摘:永嘉医派)OR(篇关摘:陈无择)OR(篇关摘:三因方)OR(篇关摘:易简方)。同时,对文献进行阅读筛选,剔除重复文献、报纸、学位论文、会议以及与研究目标不相符的文献,共筛选出相关学术期刊论文395篇。其主要主题集中在温胆汤(149篇)、陈无择(34篇)、简易方(21篇),次要主题集中在《三因极一病证方论》(107篇)、陈无择(63篇)、五运六气(33篇),而鲜少涉及其他(图1、图2)。经过对相关文献的阅读分析,其中刘时觉、陈克平等分析了永嘉医派产生的年代背景及在中国医学史上的地位,并对其与“河间、易水学派”进行比较研究,以及从代表人物生平与著述、主要学术思想和成就、诊疗特色、学术传承等方面,揭示了永嘉医派的内涵和学术成就[7-8]。其他学者对于永嘉医派的研究则主要集中在对创始人陈无择著作《三因极一病证方论》的研究上,郭林轩探讨了陈无择《三因极一病证方论》的时代背景,并分析了其情志思想[9];谷献旦、周颖等结合“三因学说”理念,对其治疗理论进行挖掘探析,旨在为现代中医医治及健康养生提供新思路[10-11];张晓娜(2022)、宋修道(2022)、陈冰俊(2021)等通过对《三因极一病证方论》中不同病方进行探源,并对其临床应用、用药规律以及组方原则等进行举隅分析,探讨了其现代应用价值[12-14]。由此可见,目前对永嘉医派的研究多聚焦在治病理念探讨以及病症方用药特点探析,对医派本身文化的发展、宣传等应用研究较少。

永嘉医派的传承与教育实践

目前,永嘉医派在传承与教育方面已经取得了一些进展。2023年4月,永嘉医派研究中心成立,2023年12月获批成为温州市哲学社会科学重点研究基地,以温州医科大学为基地,发挥永嘉医派在理论、专病、专药、文化上的特色优势,将传统中医和现代医学研究与教育相融合,深化对永嘉医派学术理念和医疗价值的研究,拓展其“三因方治未病”的学术理念,发扬其预防保健的理论。此外,探索并研发基于三因方的健康产品,推动温州地区生命健康产业的繁荣[15];2023年,永嘉县政府在瓯窑小镇布局建设永嘉医派主题馆,并由永嘉县中医医院负责日常运营,将其作为弘扬传统中医药文化的载体平台,进一步挖掘永嘉医派医学价值、造福温州百姓,同时积极推动与“永嘉医派”相关的文化旅游业发展[16]。近年来,温州市中西医结合医院依据《三因方》的理论,制定了一系列协定方剂,并在临床实践中应用。同时,医院正致力于搜集临床数据,借助国家对中医药行业支持的政策优势,与研究机构和制造企业联手合作,以期研发符合温州地区居民体质特点的中成药和保健产品,为当地居民带来健康和福祉[17];近年来,温州市人民政府积极推动康养产业的发展,特别是在鹿城区,通过构建“互联网+医疗”模式,结合政策支持和多方机构合作,有效发挥了三因学说在疾病预防和健康养生方面的优势。

2023年,温州医科大学成立了“永嘉医派研究中心”,该中心的成立不仅体现了对传统中医“师承”模式的尊重,更是将其与现代高等教育体系相结合,创造了一种融合传统与现代的新型教育模式。这种“师承教育+学校培养+临床带教”的模式,旨在培养既有深厚中医理论基础,又具备丰富临床实践经验的医学人才。同时,温州医科大学图书馆开办“三因论坛”,作为中医教育的补充,为学生和名师名家提供了一个面对面交流的平台,这不仅促进了学术思想的交流,也为中医教学模式的创新提供了新思路。通过“三因论坛”,学生们能够直接向领域内的专家学习,从而更深入地理解和掌握永嘉医派的学术思想和临床技能。此外,温州医科大学还注重将永嘉医派的学术研究与临床实践相结合,通过临床带教的方式,让学生在实际医疗环境中学习和应用永嘉医派的理论和方法。这种教育模式的创新,不仅有助于传统中医学术的传承,也为中医药学的现代化发展注入了新的活力。

随着人们对健康需求的日益增长,以及对传统文化的重新认识和重视,永嘉医派的学术价值和实践意义被赋予了新的生命力。本研究以“地域性中医学术流派”为切入点,运用历史地理学和文献计量学等多种研究方法,对永嘉医派的地域特性、学术研究及传承教育现状进行综合分析,旨在挖掘永嘉医派的传承模式并探索其教育创新的可能性,以期促进永嘉医派的学术思想和临床经验的传承,为现代医学教育提供新视角和方法。聚焦医派医家学术思想研究,建设研究创新平台;重视医派医家学术传承,擦亮永嘉医派金名片;同时,立足温州中医药资源优势,大力发展地方特色中医药产业;挖掘浙南中医药文化遗存,发展中医药文化旅游产业。进一步探索永嘉医派与现代高校医学教育的融合途径,更加系统、全面地进行学派传承及教育,为促进人类健康和推动中医药文化的传承与发展作出更大贡献。

2023—2024年度浙江省文化和旅游厅科研与创作项目“基于地域性中医学术流派评价的永嘉医派传承研究”(2023KYY023)。

(作者单位:章思思:温州医科大学教学发展中心;吴涓:温州医科大学图书馆)