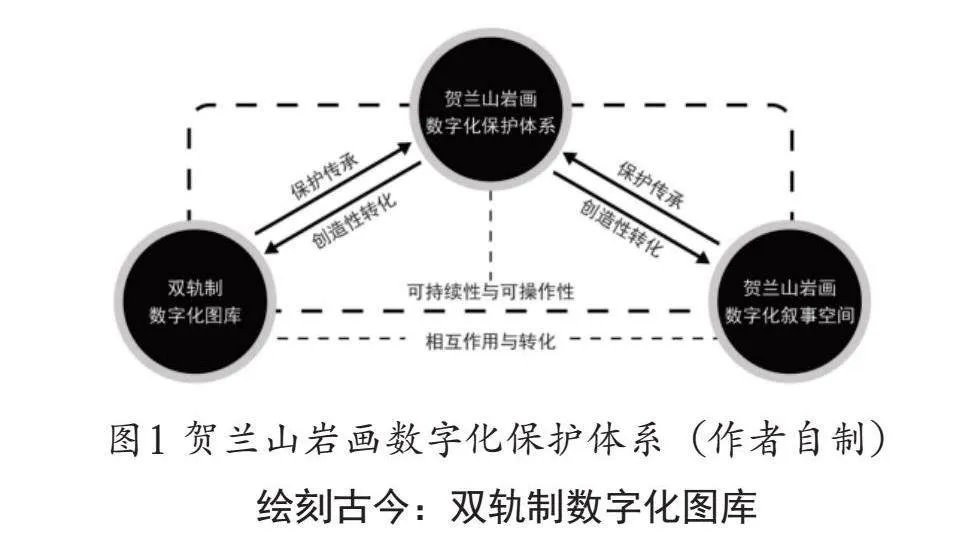

摘要:当前,贺兰山文化遗产保护工作主要集中于图像数字化记录与整理,但在活态传承与创造性转化上存在不足。现依托数字化技术,结合人工智能背景,构建了贺兰山岩画数字化保护体系,创新性地提出双轨制数字化图库与数字化叙事空间策略,旨在突破时空局限,深化观众与岩画艺术的交流融合,搭建人工智能与岩画艺术的互动平台。该保护系统的创新性在于它不只是一个简单的图像留存工具,更是一个集记录、传播、教育、互动于一体的综合性平台,实现了动态的传播与活态的传承,并且通过数字化叙事丰富了其文化内涵,为贺兰山岩画提供了多样化的展现形式,拓宽其传承路径。

背景概述

党的十八大以来,习近平总书记在多个重要场合强调了人工智能的重要性,并明确了其发展的方向,指出加速新一代人工智能的发展对于我国在全球科技竞争中取得主导权至关重要。此外,习近平总书记强调“要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护”,确保传统文化在现代社会中得到传承和发展。在《“十四五”文化发展规划》中,明确提出了加强文物保护利用与非物质文化遗产保护传承的指导方针,并强调了利用大数据、5G、人工智能等新技术促进内容生产和传播手段的现代化。非物质文化遗产的数字化传承是人工智能技术应用的重要新兴领域。这一系列战略不仅为人工智能的快速发展创造了有利条件,而且为中华优秀传统文化的传承提供了数字化途径。通过数字化转型,非物质文化遗产得到了保护和创新,这不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,也促进了中华优秀传统文化的现代化发展。

贺兰山岩画是指宁夏贺兰山脉地区的古代岩壁雕刻艺术,以图像化的叙事方式,记录先民生活的方方面面,被誉为岩石上的不朽“史书”。涵盖其生产方式、生活场景及精神世界,从而构成了文字诞生之前最为原始的“文献”体系。这一文化遗产的显著特点,首先体现在其表现形式的多样性。从细腻的线刻到深邃的凿刻,再到平滑的磨刻,每一种技法都承载着先民们独特的审美与智慧,共同绘制出一幅幅生动的历史画卷。其次是岩画内容的广泛性,更是其文化内涵丰富的直接体现。画面中,动物、植物、人体、天体、水纹等自然元素交织,生产生活工具与初现的文字符号并存,这些图案与符号不仅是对物质世界的直观描绘,更是原始氏族部落精神信仰的深刻反映,共同构建了一个复杂而神秘的原始文化体系。然而,随着岁月的流逝,贺兰山岩画,这一历史的见证者,正面临严峻的困境。一方面,自然环境的侵蚀与游客活动带来的物理损害不断加剧,导致岩画逐渐褪色、线条模糊;另一方面,保护技术的不足与研究资金的短缺限制了对其深入保护与文化内涵的科学挖掘。鉴于贺兰山文化遗产的珍贵性与当前面临的严峻挑战,其保护与传承工作已刻不容缓。

鉴于此,本文旨在人工智能技术的背景下,系统梳理并深入分析AI技术在非物质文化遗产保护中的应用现状,总结其成效与局限,进而探讨贺兰山岩画文化遗产如何借助AI技术实现有效保护与传承发展的新路径。旨在为贺兰山岩画提供科学的保护手段,创新其展示方式、拓宽传承渠道,促进这一古老文化遗产在当代社会的活态传承与繁荣发展。

贺兰山岩画的传承与发展困境

目前,人为破坏和自然风化是全世界范围内岩画保护面临的两大难题。贺兰山岩画也不例外。笔者走访了银川世界岩画馆、贺兰山岩画遗址区与宁夏博物馆等岩画展区,发现贺兰山岩画虽保留原始岩石,但上面的岩画图像却面临不同程度的损坏,甚至消失,极大地增加了研究工作的难度与挑战。其保护与传承发展的复杂性主要体现在以下三点。

第一,自然风化与环境侵蚀。贺兰山岩画年代久远,且多在露天岩壁上,受到风蚀、雨蚀、自然剥落和盐碱侵蚀等影响,导致许多岩画出现自然风化侵蚀现象。

第二,人为破坏。随着旅游业的发展、游客的增加与当地居民活动会对岩画造成的不经意损害。此外,一些不法分子的盗掘和非法拓印活动也对岩画造成了不可逆转的损害。

第三,保护技术的限制。尽管数字化技术在贺兰山岩画的保护上已取得一定成效,但仍面临诸多挑战,如确保数字化信息的精确无误与完整无缺,以及如何妥善长期保存并有效利用这些信息。此外,数字化保护技术需与其他保护策略相辅相成,构建一个综合性的保护框架,以更有效地应对岩画所遭受的各种自然侵蚀与损害。

贺兰山岩画传承保护策略与创新路径研究

为了贺兰山岩画的永续传承,构建一个全面、系统且具有可持续性的保护体系至关重要。其中,AI技术的深度融入成为重要的一环。这一体系的核心在于AI赋能的数字化再现与存档技术。数字化保护与存档是利用先进的二维三维扫描、数字摄影、三维建模与图像处理等技术,实现文物图形结构与纹理等信息的高精度获取与保存。实现对文物精细入微的图形结构、纹理细节等信息的全面捕捉与精准记录。这一过程旨在通过数字存储的无限容量与虚拟展示的灵活多变,打破有形文化遗产在时间流逝中的脆弱性、地理空间上的局限性,以及物理形态上易于受损的困境。以实现文化遗产的可持续性保存与传承。

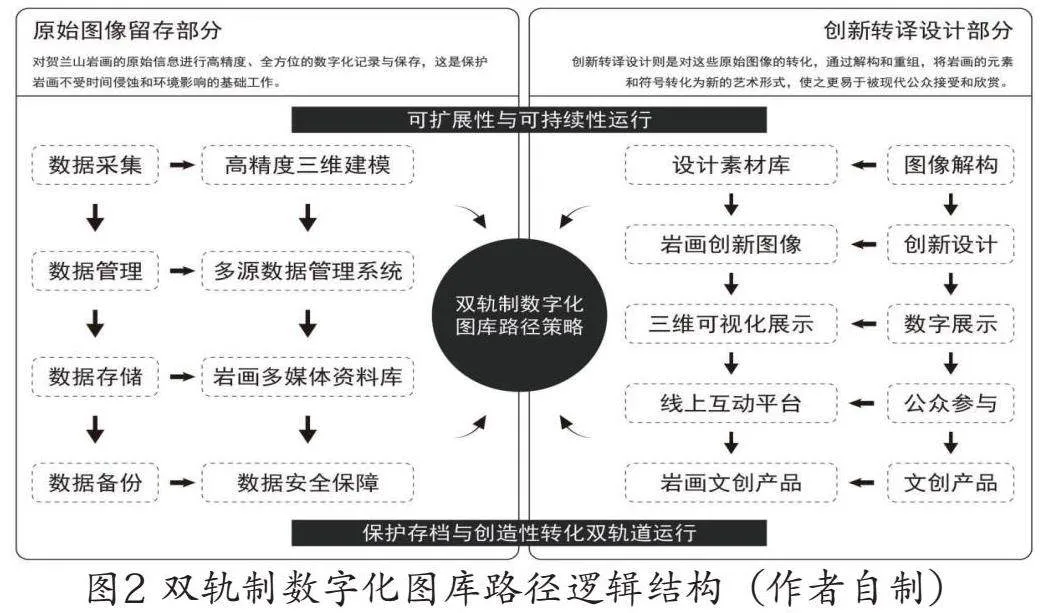

绘刻古今:双轨制数字化图库

贺兰山岩画的数字化留存项目自2019年启动以来,已经通过数字化技术实现了对岩画多方式、多维度、高精度的记录。然而,当前的数字化图库主要服务于专业研究人员,其功能局限于图像的留存与分类展示,缺乏对公众的开放性与创新性的互动机制。为了解决这一问题,笔者提出构建双轨制线上图库系统策略路径,包括原始图像留存与创新转译设计双轨道,以增强岩画的公众性和创新性传承。此外,该图库还具备强大的可扩展性和操作性,能够随着新的岩画发现与数字化工作的推进而不断更新完善。同时,支持与其他相关数据库、研究平台的无缝对接,促进跨学科、跨领域的合作与交流。

首先,原始图像留存部分应继续沿用现有的高精度数字化技术,如全景扫描和三维建模,以确保岩画的原始信息得到完整、准确的记录和保存。这一部分图库将作为研究和保护的基础,为专业研究人员提供详实的岩画数据,支持岩画的学术研究和保护工作。

其次,创新转译设计部分旨在通过图像的解构与重组,再设计形成新的岩画创新图像,并不断收录,逐渐形成岩画创新图库。这一过程不仅涉及对原始岩画图像的深入研究,还包含运用现代设计理念和技术手段,对岩画图像进行艺术再创作。创新转译设计的核心在于对岩画图像的深入理解和创造性转化。我们可以采用以下设计手法。

第一,解构重组。将岩画图像分解为基本的图形元素,如线条、形状和符号,然后重新组合这些元素,创造出新的图像。这种手法要求设计师深刻理解岩画的文化背景和象征意义,以确保创新图像能够传承原始岩画的文化内涵。

第二,抽象表现。提取岩画中的关键符号和图案,通过抽象的方式进行再创作,形成具有现代感的图像。这种手法可以增强岩画图像的视觉冲击力,使其更符合现代审美。

第三,融合创新。将岩画图像与现代设计元素相结合,如色彩、材质和形状,创造出跨界融合的新产品。这种手法可以使岩画文化以全新的形式出现在公众视野中。

第四,数字技术应用。利用数字技术,如三维建模和虚拟现实,对岩画图像进行数字化再现和创新设计。这种手法可以为岩画图像提供更加丰富的表现形式和互动体验。

双轨制图库的路径建立,不仅实现了对贺兰山岩画图像的永久性数字存储,还丰富了岩画的表现形式,促进岩画文化的传播和应用,实现文化遗产的创新性发展。通过对图像的精心分类、编目,并配以详尽的元数据描述,使研究者与公众能够便捷地检索、浏览与分析这些珍贵的文化遗产资料。

岩语传说:贺兰山岩画数字化叙事空间

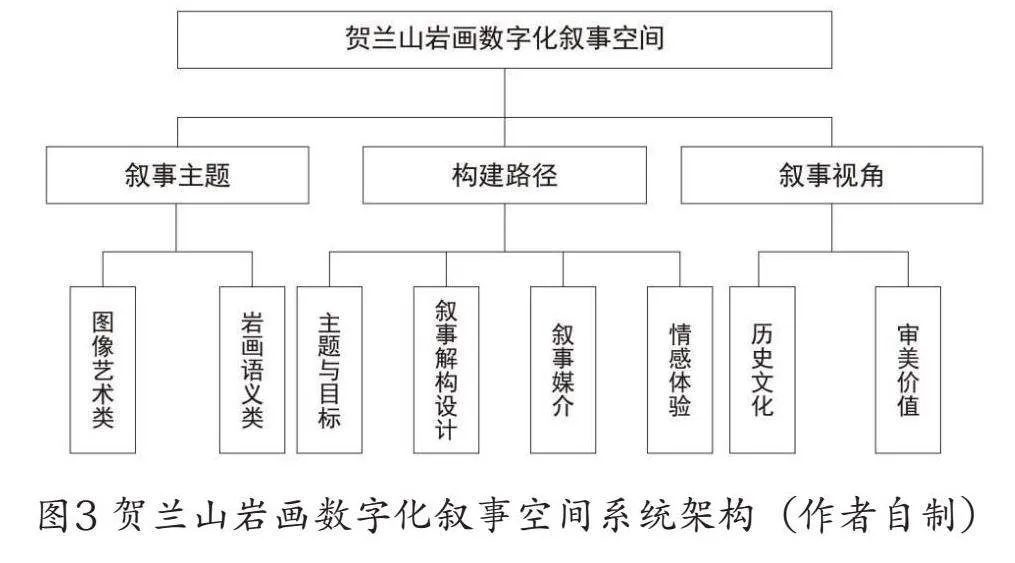

叙事是通过不同的技巧,传达故事的一个过程。叙事性设计是一种将叙事学原理和方法应用于设计领域的方法论,设计者通过构建故事体系,形成“过去—现状—未来”的发展脉络,让历史故事不断延续。基于叙事性设计理论,以数字化虚拟空间为载体,巧妙地将贺兰山岩画的元素融入叙事结构,旨在实现展示空间的“使用功能”与“表达功能”的双重满足。此设计在展示岩画艺术魅力的同时,深入挖掘并讲述了岩画背后的故事,更能够触动观众情感,引发共鸣,其系统架构如图3所示。

1.构建路径

(1)主题与目标的确立是叙事空间建立的起点

在此阶段,明确展览的核心主题,即聚焦于贺兰山岩画的独特艺术价值及其背后的文化意义。确定一个能够引领整个叙事走向、吸引观众兴趣并引发思考的主题,如“贺兰山岩画:千年文明的印记”。同时,设定清晰的目标以及通过故事化手法促进文化传承与交流。这一步骤是后续设计工作的导向标,确保整个叙事空间的设计始终围绕中心主题与目标展开。

(2)叙事结构的设计是构建叙事空间的框架

叙事结构可以是线性的,按照时间顺序展开,也可以是非线性的,提供多个故事线索供参观者探索。通过设计引导参观者按照预设的路线体验展厅,从而身临其境地感受并沉浸于所构建的岩画故事情境之中。

(3)叙事媒介的选择是传达叙事内容的关键

在数字化叙事空间中,多媒体技术如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、3D建模和互动触摸屏等,成为重要的叙事工具。无论是气势恢宏的太阳神岩画,还是细腻生动的动物形象,都能够在虚拟空间中得到完美呈现,创造出沉浸式的体验环境。

2.叙事主题

(1)图像艺术类

贺兰山岩画从图案类型可划分为人面像类、神灵类、动物类、场景类。从符号角度可归纳为生殖符号、图腾符号、自然物象符号等,其图像蕴含着深厚的文化意义和宗教信仰。在这一主题下,数字化空间将重点展示岩画的视觉美学特征,包括其线条的流畅性、形象的生动性以及整体构图的艺术性。此外,通过增强现实技术(AR),观众可以互动地“触摸”和“探索”岩画,甚至模拟古人创作岩画的过程,从而更深刻地理解岩画的艺术价值和历史意义。

(2)岩画语义类

岩画语义类叙事主题则更侧重于岩画背后的文化和历史故事。数字化叙事空间可以通过多媒体展示和互动式解说,深入解读岩画中的符号和场景所蕴含的古代社会的宗教信仰、生活习俗和世界观。例如,太阳神岩画不仅是艺术形象,更是古代先民对太阳的崇拜和对自然力量的敬畏的象征。通过数字化展示,观众可以了解到岩画中各种符号的特定含义。例如,人面像可能代表着祖先崇拜,动物图像可能与狩猎生活相关。这种叙事方式不仅为观众提供一个全面、深入、互动地了解和体验岩画文化的平台,同时为岩画的保护和传承提供了新的途径。

3.叙事视角

(1)历史文化视角

贺兰山岩画作为古代先民留下的珍贵文化遗产,记录了远古人类的生活场景和精神世界。这些岩画不仅是艺术作品,更是历史的见证。通过数字化叙事空间,我们可以将这些岩画图像、相关的历史背景以及文化意义进行整合展示,构建起一个跨越时空的历史文化叙事。这种叙事方式不仅让岩画的文化内涵得以传递,还能够触动观众的情感、引发共鸣,使观众在体验中感受历史,进而激发其对古代文明的探索兴趣。

(2)审美价值视角

从艺术审美的角度来看,贺兰山岩画以其独特的艺术风格,展现了原始社会的艺术审美。这些岩画在艺术造型上高度简化、形象生动感人、细节高度弱化,强调被刻绘物象的主要特征,最大化地把刻绘物象抽象化、概念化。数字化叙事空间可以通过高清三维模型展示岩画的图像艺术,包括线条的流畅性、形象的生动性以及整体构图的艺术性。通过互动式展览和多媒体展示,引导观众深入探索岩画背后的创作技巧和艺术表达。例如,通过动画模拟岩画创作的过程,使观众对岩画的图像艺术有更直观的认识。这种艺术的呈现视角,不仅让贺兰山岩画的美学价值得以跨越时空的界限,也为现代观众提供了一种与古老艺术对话的契机,增强了公众对非物质文化遗产的认识和保护意识。

贺兰山岩画,作为中国古代游牧民族的文化瑰宝,在中国乃至世界岩画艺术中占据显著地位。然而,其传承与发展面临挑战。近年来,随着保护意识的增强和人工智能技术的进步,众多专家与爱好者积极投身岩画艺术的保护与创新,探索出有效路径,为贺兰山岩画的传承注入了新活力。

在此背景下,笔者提出两大核心策略,即构建双轨制线上图库与数字化叙事空间。双轨制线上图库旨在高精度记录岩画信息,实现数字化转化,确保文化遗产的永恒留存与广泛共享。而数字化叙事空间,则运用叙事性设计理论、数字化技术和互动设计理念,深入挖掘岩画的历史文化底蕴,为观众打造沉浸式、多元化的观赏与学习体验,增强岩画艺术的吸引力与教育影响力。通过数字化手段,该保护体系不仅实现了岩画的保存、记录与传播,更推动了岩画的活态传承,实现了岩画艺术与当代审美的深度融合,激发了其创造性转化与可持续发展潜力。这不仅解决了传统保护模式下的信息孤立、传播受限等问题,消除了文化传承的时空障碍,还为岩画艺术的国际交流、教育推广及文化创意产业的多样化探索提供了助力与新机遇,开启了岩画保护与传承的新篇章。

本文系2024年重庆工商大学研究生创新型科研项目(市级)“贺兰山岩画视觉元素文化转译创新设计研究”(项目编号CYS240574)研究成果。

(作者单位:重庆工商大学)