陕西省在历史变迁中积累了丰厚的文化底蕴,并形成了具有地域特点的书法形式。原始社会时期,半坡先民已在陶器上刻画出质朴简约的符号,反映了古人对和谐、对称及均衡的基本审美认知。西周时期,许多著名青铜器,如利簋、大盂鼎、散氏盘、毛公鼎等,都是金文书法的典范。进入东周春秋战国时期,中国开始进入铁器时代,在铁与石的碰撞中,书法史上的经典巨制《石鼓文》在陕西应运而生。千百年来,十三朝古都长安一直是天下文人、书家的汇聚之地,故而三秦大地留下了众多具有较高艺术和史料双重价值的碑版。《金石萃编》是中国第一部以广泛搜罗、系统整理和严谨考订历代金石资料为显著特色,体例完备且对后世金石学研究具有深远影响的集大成式金石学著作,其内容与陕西具有紧密且重要的联系,陕西作为历史上多个朝代的政治、文化中心,留存有大量的金石文物,为《金石萃编》提供了丰富的素材。据初步统计,陕西存藏碑刻总数约有3万通,散布在全省11个地市107个县。从形制上,可分为碑碣、墓志、塔铭、造像、摩崖五大类。在古代,关中以其丰富的名碑著碣成为学者的首选之地。在这次研学中,我们通过实地考察,从遗迹中窥探陕西源远流长的书法历史。

碑林墨韵:千年石刻中的文脉回响

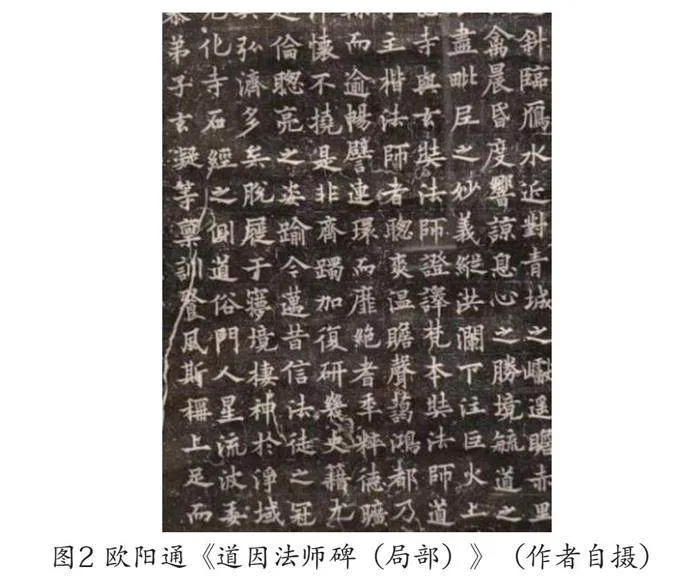

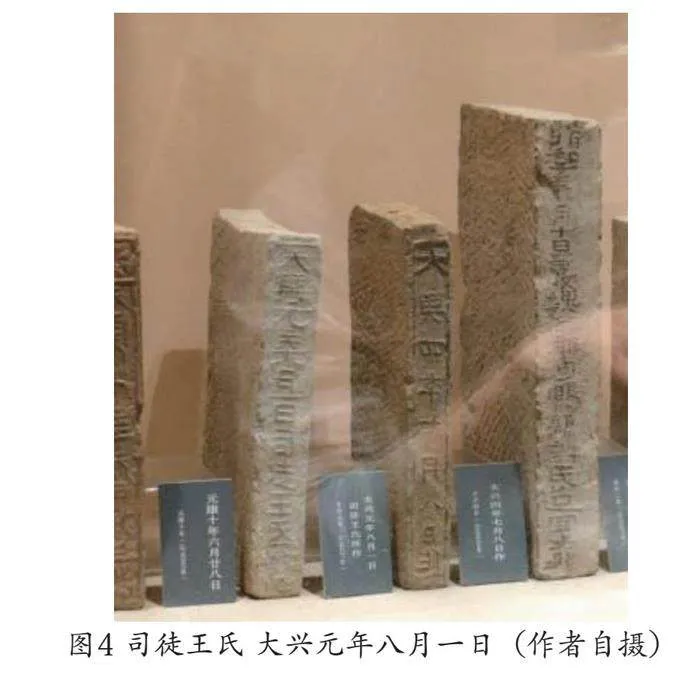

“关中碑版之富甲天下”是碑林所藏碑石上所刻的一句话。我们参观的西安碑林始建于北宋元祐二年(1087),最初是为保护唐代《开成石经》等珍贵碑刻而建。历经金、元、明、清各代的修葺与扩建,逐渐形成规模,1961年被国务院列为全国第一批重点保护单位。西安碑林以900余年的历史,3000余件近2000年的历史跨度的藏石,当之无愧地成为中国书法艺术的宝库、儒家文化的图书馆以及中外文化交流的资料库。同时,它以高超精湛的书法艺术和丰富的文化内涵而被联合国教科文组织评为全世界最重要的50座博物馆之一。虽然这次我们并未看到西安碑林的全貌,但是通过参观“石墨镌华——西安碑林名碑拓本展”,我们仍能借由拓片领略古代碑刻的风采。在此,我们欣赏到许多著名的书法作品,如张旭的《肚痛贴》、柳公权的《玄秘塔碑》、欧阳通的《道因法师碑》、颜真卿的《多宝塔碑》,以及集王羲之书法作品的《集王圣教序》等。此外,西安碑林还藏有众多反映少数民族及民族关系的碑刻墓志。例如,《吐谷浑玑墓志》记载了其家族世袭及归魏后的情况,反映了吐谷浑与北魏的密切关系,以及当时民族融合的趋势;《米继芬墓志》记载了其家族在唐朝的任职和生活情况,反映了唐代与中亚地区的交流及多民族融合的景象;《阿史那婆罗门墓志》为研究颉利可汗的家族世系、入唐境遇及归葬地等方面提供了宝贵线索;《似先义逸墓志》记载了似先氏的起源及家族变迁,对于研究唐朝与海东地区的交往以及民族融合具有重要意义。

面对这些作品,作为书法学习者,笔者深感触动。正所谓“见字如面”,碑刻文字,或记录朝代的兴衰、民族的融合,或承载着古人的智慧哲思,每一笔、每一划都饱含历史的厚重与文化的沉淀。当黑底白字的大幅拓片映入眼帘时,笔者清晰看到名家丰富的笔法,也仿佛看到屹立在不同朝代的碑刻,感受到不同时代的书法气象及背后的时代变迁。

图1 张旭《肚痛贴》(作者自摄)

图2 欧阳通《道因法师碑(局部)》(作者自摄)

石上风华:汉唐石刻中的盛世光影

陕西汉唐石刻博物馆则为我们打开了一个全新的视角。这是一个具有私人收藏性质的博物馆,其占地面积达1400平方米,馆藏文物400余件,展出精品100余件。博物馆内设三个展厅,分别名为丝路梵像、事死如生和碑石传拓。其中,相当数量的藏品可谓中国古代石刻艺术中的精品,具有很高的学术研究价值和艺术价值,很大程度上填补了中国古代石刻博物馆的空白,在我国古代石刻艺术展示方面具有不可或缺的地位。在此,我们近距离观察到宗教碑刻、陵墓碑刻、建筑石刻等,展品以大型石刻艺术品为主,给人以厚重之感,特色鲜明。一是藏品自身高大沉重,气势雄浑;二是种类较多,时间跨度从汉代到明清,并具有丰厚的历史文化内涵和很高的艺术价值。

石刻在我国历史文化遗产中占有重要地位。由于石头经久耐用、便于取材,遂成为古代雕刻艺术的主要材质之一。古代匠师将实用功能与艺术性相结合,广泛运用圆雕、浮雕、平雕、透雕、线刻等技法,创造了种类繁多、风格各异的石雕作品,赋予冰冷的石头以永恒的艺术生命。这些石刻散布在祖国广袤的大地上,在宫殿、陵墓、石窟、桥梁、庭院及民居等处都能见到其身影。这些石刻除了具有很高的艺术价值外,还在历史文化、文物考古、宗教信仰、社会生活、民风习俗等方面具有重要的研究价值。例如,《九成宫醴泉铭》记述了唐太宗避暑发现醴泉之事,《不空和尚碑》记述了佛教密宗的传承历史以及不空和尚的业绩。

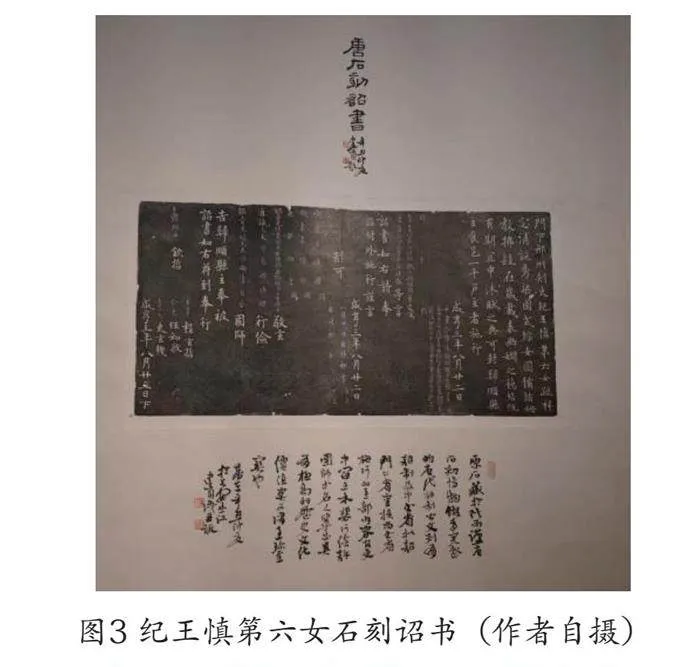

石刻,有时也被称为“铭刻”。所谓“铭刻”,其目的是为了不被人遗忘。“铭刻”两字,就充分突出了石刻这类文献的纪念性与记忆性。在此,我们欣赏到难得一见的完整诏制公文——纪王慎第六女石刻诏书。此为唐咸亨二年册封纪王李慎第六女为归顺县主的诏书,归顺县主为纪念或彰显身份,将诏书复制刻石,死后埋于墓中,为研究唐代诏制的公文形态提供了非常珍贵的实物资料。这份诏书由唐中书省拟诏,门下省审核,尚书省施行全部内容,各级官员人名、官衔、职责和时间均详细记载,其中还提及阎立本、裴行俭、许圉师等众多名人,是难得一见的完整诏制公文。通过真实的诏书拓印,我们更进一步体会到将艺术欣赏价值与史料价值融合的意义,以及这种融合为欣赏者带来的丰富而深层的感受。

图3 纪王慎第六女石刻诏书(作者自摄)

砖瓦春秋:秦砖汉瓦中的岁月密码

秦砖汉瓦是秦汉时期鲜明的文化符号,承载并演绎着悠久的中华文化精髓。在此次研学中,我们也有幸参观了西安秦砖汉瓦博物馆。西安秦砖汉瓦博物馆位于大汉上林苑(杜陵)文化生态景区内,馆藏丰富,包括西周到明清各个时代、各种纹饰的瓦当和古砖,有3600多个版别,共计4600余块,是目前国内馆藏瓦当品类和数量最多的秦砖汉瓦专题博物馆。秦汉时期是中国封建社会发展的强盛时期,秦砖汉瓦鲜明地呈现了中华民族的本土基调,也是中华民族久远、庄重、浑穆的文化遗韵。陕西是秦汉两朝帝都所在地,出土的秦砖汉瓦数量、品种、内容、版别之多,居全国之首。

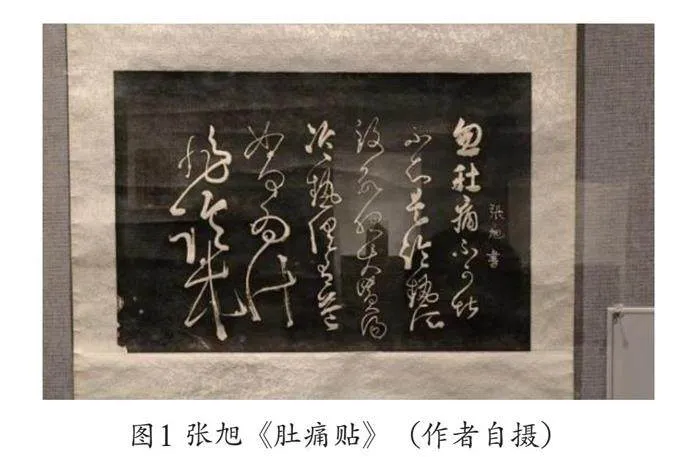

秦砖,素有“铅砖”的美称,以形制多样而著称于世,素有“敲之无声,断之无孔”之誉。瓦当又称瓦头,指的是陶制筒瓦顶端下垂的特定部分,其功能是便于屋顶流水,也起着保护檐头的作用,是古人传达思想、寄托向往的艺术和精神载体。这些镌刻着中国古代建筑成就的一砖一瓦,蕴含着古人无穷的智慧,彰显着古人独特的审美艺术。秦砖上的书法文字主要以小篆为主。秦一统天下后,将原来六国的篆书整理为小篆,作为官方规范书体。秦砖上的小篆,笔画规整、线条匀整、结构对称,具有端庄典雅之美。部分秦砖文字在篆书结构的基础上,已含有隶书的笔意,体方笔直,用笔方折,接近隶书,被称为秦隶,这是篆书向隶书演变的过渡形态。秦砖书法的笔画较为瘦硬,线条刚劲有力,给人以古朴、苍劲之感,体现了秦代书法的质朴与大气。秦砖书法规整严谨,整体布局较为规整,行款相对固定,文字排列整齐,体现了官方规范文字的严谨性。在布局排列上,以竖排书写为主,文字自上而下纵向排列,符合古代书写习惯,使文字具有连贯性和流畅性,给人以庄重、稳定之感。部分秦砖上的文字采用从左至右或从右至左的横向排列方式,增加了文字布局的变化性。还有一些文字呈旋转状排列,通常围绕一个中心元素展开,使文字与图案相互融合,富有动感和韵律感。以司徒王氏所作的“大兴元年八月一日”为例,每个字在造型上都富有变化,元字放开,年字收紧,八字放开,月字收紧,字的开合收放自然天真且富有情趣。此外,我们还亲眼看到了曾经临摹过的刑徒砖,通过近距离的观察,可以看出大多数为民间刻工直接以刀刻画而成,具有天真、质朴、凌厉、奔放的韵味。还有许多砖上的文字排布与字形姿态具有古拙的特点,值得我们学习与研究。

图4 司徒王氏 大兴元年八月一日(作者自摄)

瓦当文化始于周朝,到秦汉时期达到鼎盛,期间经过从半瓦到圆瓦、从阴刻到浮雕、从素面到纹饰、从具象到抽象、从图案到铭文的逐步演进。秦人先祖以游牧狩猎为生,难以割舍对动物的天然兴趣,因此,秦代建筑上多见精美的兽纹瓦当,如鹿、豹、獾、虎、雁纹瓦当,以及葵纹、云纹瓦当。秦瓦以写实的动物纹瓦当最具特色,并创作了特大型“瓦当王”。千变万化的图案瓦当相当精美,具有装饰性,其中以金乌蟾蜍和四神瓦当(“朱雀”“玄武”“青龙”“白虎”)最为出名。它们的设计古朴典雅,形态生动,美观和谐,令人叹为观止,构成了一个令人叹为观止的艺术殿堂,见证了中华建筑文化的辉煌篇章。西汉时期,瓦当纹饰发展到顶峰,此时出现了大量的文字瓦当,瓦当上的文字多为吉祥祝福的词语,如“永奉无疆”“长乐未央”“千秋万岁”“与天无极”等,表达了古人对美好生活的向往和追求,反映了当时人们的精神寄托和文化心理。部分瓦当还体现了当时的政治理念和统治思想,如“汉并天下”瓦当,彰显了汉朝的统一与强大,具有鲜明的政治象征意义。通过瓦当上的字形排布,我们得以从另一独特的视角欣赏古人将书法融入实用的建筑艺术。瓦当文字以篆书为主,笔画粗犷而有力,线条流畅而优美。这种非方形的瓦当表面,赋予了瓦当文字独特的结构和章法,加之其所处的历史背景和装饰作用,使瓦当的外观更加丰富多样。尽管瓦当文字的存量较少,但它的多样性和丰富的结字方式仍可以为篆刻艺术提供参考。瓦当文字的发展盛于两汉时期,由于载体的变化和装饰的需要,其结字和用笔都十分多样,表现出多种风格,且具有浓郁的金石特色,与篆刻追求金石之美的审美观念完全吻合。总而言之,瓦当在篆刻和书法创作方面发挥了重要作用,我们应该仔细观察、研究和学习其优点,并将其融入日常实践。

图5 汉瓦《与天无极》(作者自摄)

在本次于西安这座拥有千年历史的古城开展的研学活动中,我们通过考察遗留的文物,见证了其辉煌灿烂的文明成就,感受了其承载的悠久历史底蕴。同时,我们沿着碑刻、秦砖汉瓦的足迹,从书法的角度欣赏了古代书法形式,感受了陕西独特的文化符号。新时代,我们手握毛笔,如同接过历史的接力棒,有责任以独特的艺术语言为时代留下生动的注脚,让书法成为文化自信的旗帜,飘扬在世界艺术之林。

(作者单位:四川大学艺术学院)