摘要:祠堂文化是中华礼制的产物、宗亲血缘的见证。在多元移民共筑的南江流域传统村落中,祠堂文化并未在长途迁徙中湮灭,而是演化出更为丰富的文化现象,包括祠堂数量的增加、祖堂的单设、郡望及堂号的延续以及楹联与族谱的传承等。现旨在追溯南江流域传统村落祠堂文化的成因,以期为传统乡土建筑对现代社会发展的适应提供启发。

在我国广袤的土地上,祠堂文化扎根于乡土,是宗法礼制在地方的具体体现。岭南历来都是北方族群南渡避乱的目的地,在南江流域这个多民族、多民系交汇的地带,祠堂占据着许多传统村落的核心位置,数量常常不止一个,有时甚至以群组形式出现。几乎每个传统民居的深处,都专设有用于供奉的祖厅,而门楹上张贴的对联及其记载的郡望、堂号,都传承了千年之久。

这些文化现象是中华传统文化与地域特色相结合的体现,其背后的成因反映了祠堂文化作为精神纽带对民族团结心理诉求的回应、移民后对新居地和异质文化的适应,以及经济发展与精神文明相互促进的客观规律。南江流域的先民对祠堂文化的本土化适应历程,为现代城镇建设中传统建筑的社会功能和现实意义的更新提供参考。

南江流域传统村落的祠堂文化概述

文化人类学家爱德华·泰勒(Edward Burnett Tylor,1832-1917)在1871年的《原始文化》中指出:“文化或文明是一个复杂的总体,包括知识、信仰、艺术、伦理道德、法律、风俗,以及人作为社会成员所获得的一切能力与习惯。”

文化是一个复杂的概念,从广义上理解,主要包括物质文化、精神文化、制度文化和行为文化[1]。中国的祠堂文化源于以血缘为基础的宗法制度,旨在通过对先祖的供奉收宗睦族,提高本族凝聚力,以求兴旺。在远离中原的南江流域传统村落,从物质文化层面能明显看到祠堂文化所受到的重视、传承与发展。

祠堂文化的基本内涵

祠堂文化是中国传统礼制在乡村的延伸,其主要载体祠堂,通常也是村中重要的礼仪空间与公共活动中心。

一国的祠堂就是宗庙。《周礼》规定“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”;《礼记》规定“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后”,反映了宗庙在城与宫中均占据要位。而《礼记》中规定古者天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人祭于寝,这种制度沿袭到宋朝,直到明嘉靖年间,“许民间皆得联宗立庙”,建祠堂才正式平民化[2]。清廷平定动乱后,亟须恢复社会秩序,大力提倡宗族制度成为重建社会基层组织、维持民间稳定的有效方式之一,祠堂的营建和修缮再度蔚然成风[3]。

概括来说,祠堂文化主要内容包括祠堂及书院呈现的有形的建筑、堂号、堂联等物态文化,族谱、族规、祖训、家法、祠堂的收支和管理等制度文化,族风、族俗、仪式等行为文化,以及族人长期在宗族活动中形成的价值观念、审美情趣、思维方式等精神文化[4]。祠堂文化联系了不同时空具有血缘关系的族群。

南江流域的沿革概况

南江是西江的一级支流,主要流经区域在广东云浮市境内,发源于茂名信宜鸡笼山顶,穿越山谷向北,在云浮郁南县南江口汇入西江,奔向珠三角。南江流域的山水格局丰富,东、南、西三面群山环绕,上、下游皆以丘陵低山为主,其间散布河谷平地、台地及喀斯特地貌,中游为丘陵盆地——罗定盆地。

南江流域的地理环境和气候条件与北方差异甚大,丰沛的自然资源使其不失为一方安居乐土,地区交通便利,东西连接粤西与桂东,串联长江与珠江水系,南北沟通西江与雷州半岛。在唐代梅关古道开辟之前,南江流域的水陆道路是中原移民深入岭南并通向南海沿海的主要通衢。在历史长河中,南江流域逐渐汇聚各方移民,其多元的文化背景形成了包容度高、适应性强的地域特质。

南江流域传统村落的祠堂文化体现

南江流域的祠堂文化在物态层面主要见于当地传统村落中的祠堂、书院和祖堂等建筑空间,以及楹联、族谱和堂号等文史记录。

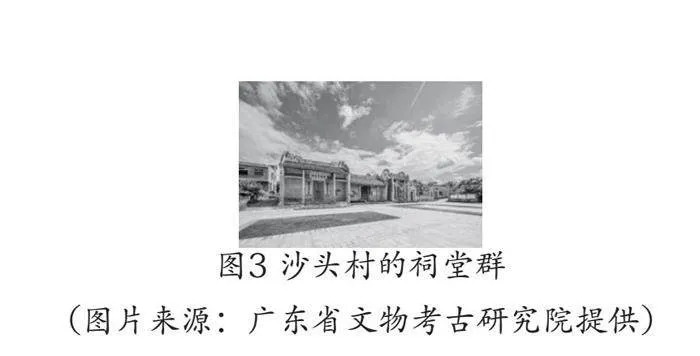

1.建筑空间

聚族而居,族必有祠。南江流域传统村落中的祠堂主要分为大宗祠和各房派的支祠、书院。大姓的族群,村中同时建有宗祠与支祠,更有甚者呈现了祠堂群风貌,如郁南县大湾镇沙头村李姓,建有一字排开的祠堂群,由六间祠堂、家塾组成;云城区腰古镇水东村程氏,村中遍布祠堂和书院,体现了“根枝合一”的宗族属性。

祠堂不仅是族人议事的场所,还是资助族中子弟考取功名的书院和落脚处,有的村落会单设书院家塾,如被誉为“岭南理学第一村”的云城区腰古镇水东村中保留着众多书院,均为昔日供宗支子弟读书而建,充满“理学家声”的人文氛围。此外,南江流域的传统民居大多将最后一进设为祖堂,也叫祖厅、正厅或香火堂,用以供奉先祖牌位。即使后人已经搬出老屋另盖新房,也会常回老屋,点燃祖先牌位前的香火。另外,也有村落单独建香火堂,相当于小型祠堂。在人数较少或由附近大姓分支扩散而来的村落,村民不建宗祠。例如,郁南县连滩镇天花塘村的傅氏居民从龙溪村迁出,所以傅姓村人日常在祖厅烧香,每到重要节日则到1千米外的河口镇龙溪村参与纪念活动。

在今南江流域的传统村落中,祠堂、书院和祖厅屡经修缮,仍香火不绝,是村民逢重大节庆和族内婚丧嫁娶的聚集场所,墙上张贴着村中大小事宜的告示及宗亲为建设村落群策群力之人的芳名录。

2.文史记录

祠堂文化中的文史衍生物包括堂联、堂号和族谱等,都是先民用以慎终追远、敦亲睦族、传承精神的标志。在南江流域的传统村落中,村民普遍重视对祖源的追溯和纪念,祠堂和民居的楹联均书写着流传千年的郡望和堂号,村中编修族谱、举办家族活动时仍会使用郡望和堂号。

根据“西河世家”“渭水家风”“陇西世泽”“武溪世泽”等楹联可联想到户主姓氏,得以窥其先辈来处。以单姓为主的村落,家家户户门前总张贴着相同的堂联,也称族对,如在以邱姓为主的郁南县连滩镇石桥头村多见“渭水家声远,琼山世泽长”[5];云安区都杨镇桔坡村头村的陈氏宗祠(榖诒堂)的大门两侧堂联为“颍水流芳,敦睦家声”,反映陈氏源出颍川的源远历史。

堂号是堂屋或祠堂的名号,由同姓同宗家族共用,具有浓厚的宗亲色彩与精神象征,在南江流域常见李氏的“陇西堂”、陈氏的“颍川堂”和林氏的“西河堂”等。而堂号的起源与郡望的分化和发展有关。所谓郡望,即郡中望族及其显贵姓氏。由于姓氏来源复杂,因此每个姓氏不只有一个郡望,如王氏有琅琊王氏、太原王氏,李氏有赵郡李氏、陇西李氏。随着家族的繁衍和迁徙,同一郡望的家族逐渐分化,各分支自立堂号时多采用郡望,也可借先世之德望、功绩或祥瑞典故[6]。

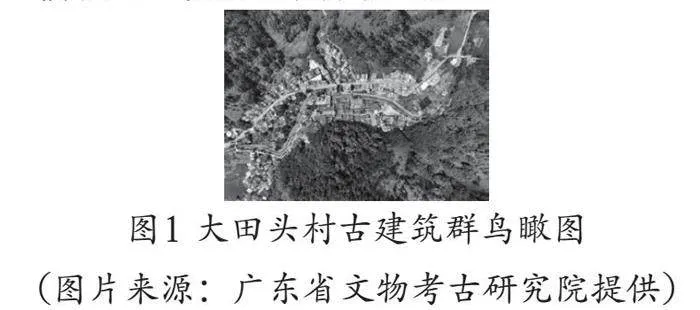

位于南江流域云城区南盛镇的大田头村以林姓为主,林氏宗祠位于全村较中心的位置,其周围分布了近二十座民居,每座都有堂号,村头至村尾有记载的依次为载福堂、积善堂、潮善堂、培桂堂、杏春堂、玉庆堂、宝善堂、光裕堂、桂发堂、巨兴堂、巨兴堂、巨绿堂、绿耕堂、志喜堂、天如堂、荫福堂、爱日堂和厚福堂。

南江流域的传统村落注重族谱的保存与修订,在大多数村中尚能寻找到族谱。族谱不仅能界定宗族内部的血缘关系层次以避免外姓假冒,还能通过叙传、碑记等记录历代祖先的事迹增强宗族荣誉感[7]。大姓如陈姓,有罗定市的陈氏总谱及各主要村落的分谱,详述其氏源流及祖先郡望,并述及入粤开枝的历程;小姓也会记叙开村历史、家族流传、支系繁衍和后代人才等内容。

南江流域传统村落的祠堂文化成因

《史记·五帝本纪》说“一年而所居成聚”,可理解为“聚”是定居的标志,村落的早期形态即以氏族为单位的聚落[8],以宗亲血缘为基础营建村落的传统在华夏大地已绵延千年。随着历次战乱与动荡,不断有各方族群辗转迁徙,落脚南江流域重建家园。

移民背景强化宗族传统

先秦时期,南江流域是百越之地,也受到中原及楚文化的影响。自秦始皇平定岭南后,西江流域的水陆古道成为中原控扼岭南的交通网络,也辐射带动沿线传统村落的发展。经两晋南北朝,中原汉族大举南迁,带来汉族农耕文化与儒家礼教,中央政权的羁縻政策推动了民族融合。唐宋后,汉民与壮、侗、瑶等民族在此杂居。宋以来大家族解体,小家族群兴起,通过血缘和地缘的联结,形成共患难的南下移民群体,人数众多而分散性强,到达南方后又遇到各地土著,后者可能是早期南迁的移民,或是已与土著融合而成的新族群[9]。明万历大征,建罗定直隶州,分置东安、西宁两县,“一州两县”因袭至清,各方汉族移民陆续充实,南江流域迅速发展。

南江流域作为历史上汉族移民长期迁徙、开发形成的地区,历经迁徙、颠沛流离的移民愈发重视宗族观念,积极发展祠堂文化,将其视作延续传统的强力纽带和精神寄托,以提高宗族的凝聚力和身份认同感。因此,南江流域的百姓重视祠堂建设及族谱修订等祠堂文化。例如,前文提及的郁南县大湾镇五星村,有李、王、张、黄、廖等姓氏,各姓都建有祠堂,而其中李氏所建的祠堂群成为今日大湾镇备受瞩目的人文风景。

移民对新迁居地的适应

几经跋涉迁徙,移民在南方各地考虑定居大事之时,为适应当地气候和地形地貌,建筑形制和村落布局甚至生活习俗都需改变。出于对安全等因素的考量,移民多选择聚族而居,需要较为广阔的土地。而南江流域以丘陵谷地为主,有“八山一水一分田”之称,尽管丰富的自然资源利于定居,但难有田畴千里、一望无际的景象。受地形地貌所限,村落中的建筑无法大面积聚集,于是采取若干小簇团的布局,村落整体较分散。其中,核心祠堂建筑的建设规模相比北方也较小;祠堂的容量有限,面对族群人口增长的趋势,增加祠堂数量的应对方式便应运而生。

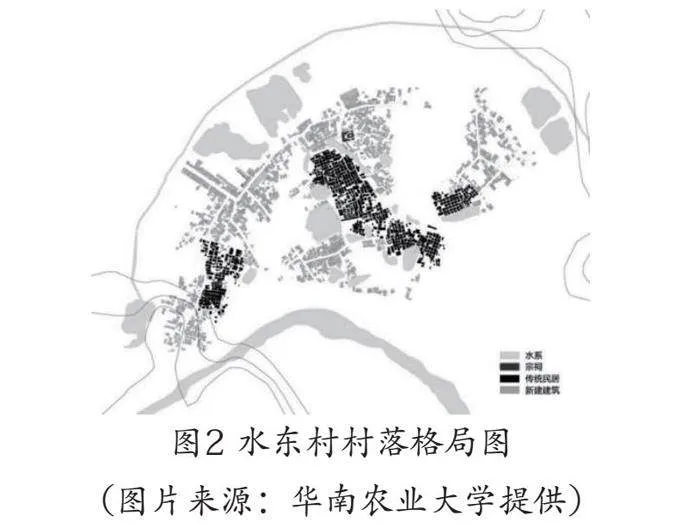

云城区腰古镇水东村地处河间平原,西、北、东三面被江水包围,村内池塘遍布,具有典型的岭南水乡特征,适宜种植的良田与建屋的平地较零碎。为顺应自然,水东村因地制宜,建筑坐向各不相同,乍看凌乱,但变中有序,肌理清晰,不失严明礼制,宗祠、支祠、书院、民居呈现“主祠—支祠—家祠”的宗族格局。

经济发展促进精神文明

南迁至南江流域的移民安顿后开始繁衍生息、务农、经商,使当地经济逐渐繁荣。生活的安定为精神追求提供了条件,财力充裕时便修建祠堂、书塾等设施,为族人提供了更多活动场所。同宗同族聚居一处,往往建宗祠一所;族人多时,分支族人则会分片居住,在片内可建分祠,但规模次于宗祠。多姓族群在同一村中,则各自建祠。祠堂为祭祖而设,也可作学堂,有些村落则单独辟建书塾。

郁南县大湾镇沙头村位于罗定江中游的一处折弯,毗邻古驿道与古水道,舟楫便利,商贸往来频繁。村内有李、王、张、黄、廖等姓氏,其中,李氏家族因长期经商有道,经济优渥,耕读传家,后世功名在身者颇多,在沙头村先后兴建了一组包含六座祠堂、家塾在内的建筑群,坐东南向西北一字排开,气势恢宏,自北向南依次为诚翁李公祠、象翁李公祠、峻峰李公祠、绿村李公祠、芳裕家塾和洁翁李公祠,体量不大,但都装饰精致,尽显文化底蕴。再如,云城腰古镇的水东村居住着程氏后裔,在明清时因便捷的水陆交通,在耕读传家的传统中也发展起经商之道,为村庄建设奠定了雄厚的物质基础,村中不仅有多座祠堂,还有多所书院,如颐燕书斋、寿庵学堂、六洋学堂、梯云学堂等。

南江流域的先民在长期艰苦的迁徙中愈发强化了血缘纽带,通过祠堂和香火厅供奉先祖,延续族联、堂号和郡望,修编并传承族谱,面面俱到;同时,为顺应移居地的湿热气候及丘陵谷地的地理环境,其对祠堂建设的考量不在于体量规模而在于数量密度;移民的安居乐业与繁荣发展,又为后代兴建或维护祠堂以及修订族谱等提供充裕的经济基础。种种条件共同催生了南江流域传统村落中浓重而独特的祠堂文化现象,这些文化现象既是历史传承的结果,又是当地社会结构和文化价值观的反映。

然而,随着现代化的进程,乡村人口不断外流,尽管宗祠基本尚在使用,但大部分祠堂和民居则处于荒废状态。虽然有存续情况较好的云城腰古镇水东村、郁南大湾镇五星村和连滩镇兰寨村等,村中有专人管理,文物部门也定期巡查,保存现状良好,且在延续原属性的基础上增加了文化展览和教育宣传的功能,但大部分村落,如云城南盛镇大田头村的古建筑群,除林氏宗祠目前仍在使用,其他大都闲置或用来堆放杂物。

一边是数量庞大的传统村落与建筑,一边是不可抵挡的乡村“空心化”趋势,这不仅是南江流域普遍面临的困境,也是整个中国不得不面对的课题——乡土遗产如何在顺应时代发展的同时不失其文脉传承。

也许,正如南江流域的祠堂文化所呈现的——南迁于此的先民展现的对新驻地的适应,将祠堂文化视作连接过去与现在的桥梁,重视当地祠堂、民居等传统建筑的保护工作,同时积极探索其社会功能和现实意义的更新,实现乡土文化价值内涵的可持续传承,推动乡村发展。

(作者单位:广东省文物考古研究院)