几千年来,社会变迁,沧海桑田,人才辈出,史上留名的有千千万,而被大众广泛接受、敬仰并推崇的却屈指可数。关公对后世的影响,跨越了阶层、种族、国界,已是中华民族文化的一种象征。关公的忠义精神,不但千古流芳,而且随着华人的足迹遍布全世界,和孔子齐名,成为中华民族的共同典范。

关公文化的出现是源于对三国时期蜀国名将关羽事迹的塑造、演绎、传播而形成的文化崇拜,被誉为“武圣人”。作为中国历史上的著名人物,关羽以其忠义仁勇的形象深入人心,历经千年演变,逐渐从一位历史人物升华成为一种文化符号,进而形成了独特的关公文化。关公文化源远流长,它涵盖了丰富的精神内涵,包括忠诚、正义、勇敢、诚信等诸多方面,这些内涵不仅是中华民族传统美德的集中体现,也是中国传统文化的重要组成部分。从历史的长河中审视,关公文化的发展历程与中国社会的变迁紧密相连,它在不同的历史时期都扮演着重要的角色,现以《三国演义》《三国志》中关羽生平重要事迹为线索,浅析关公文化的根源所在。

关公的外貌形象与正气、忠义

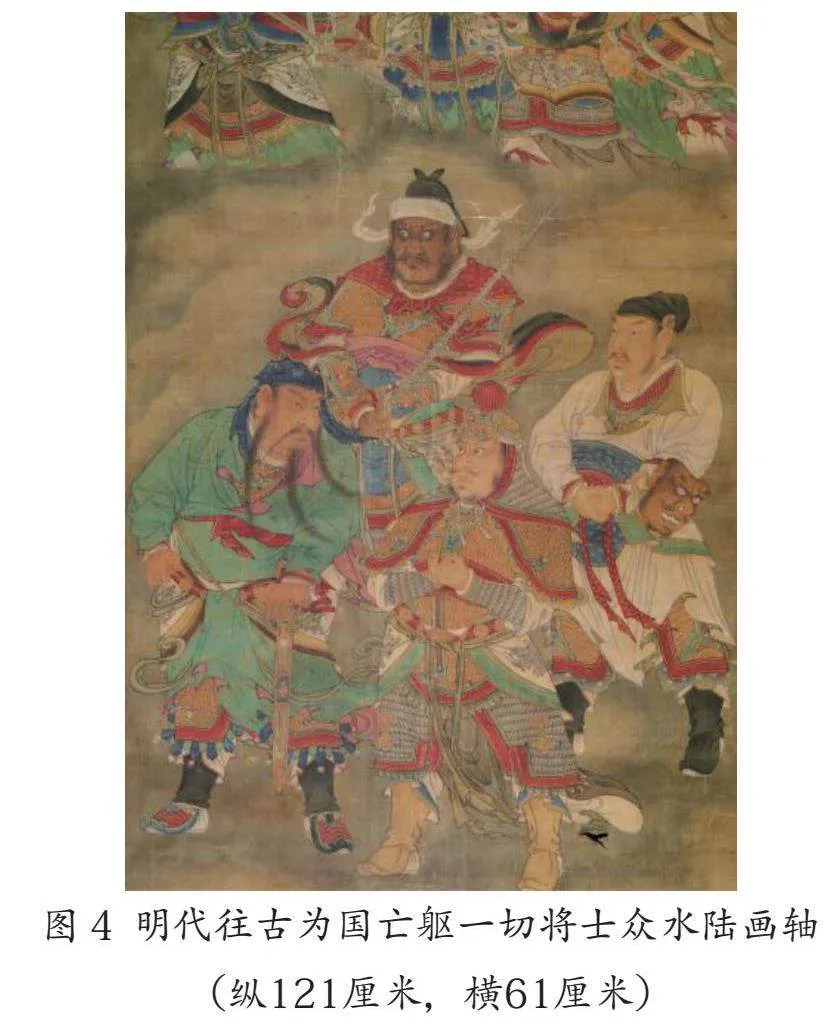

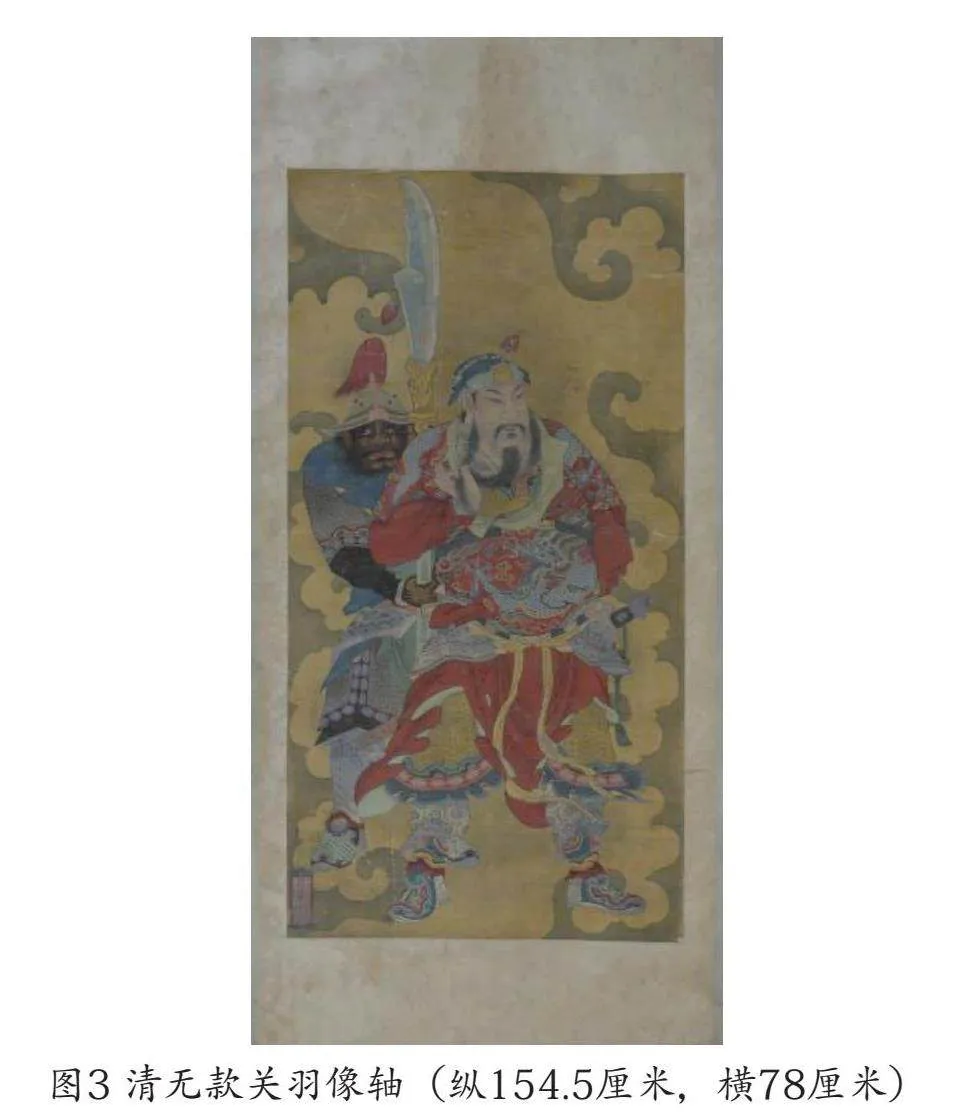

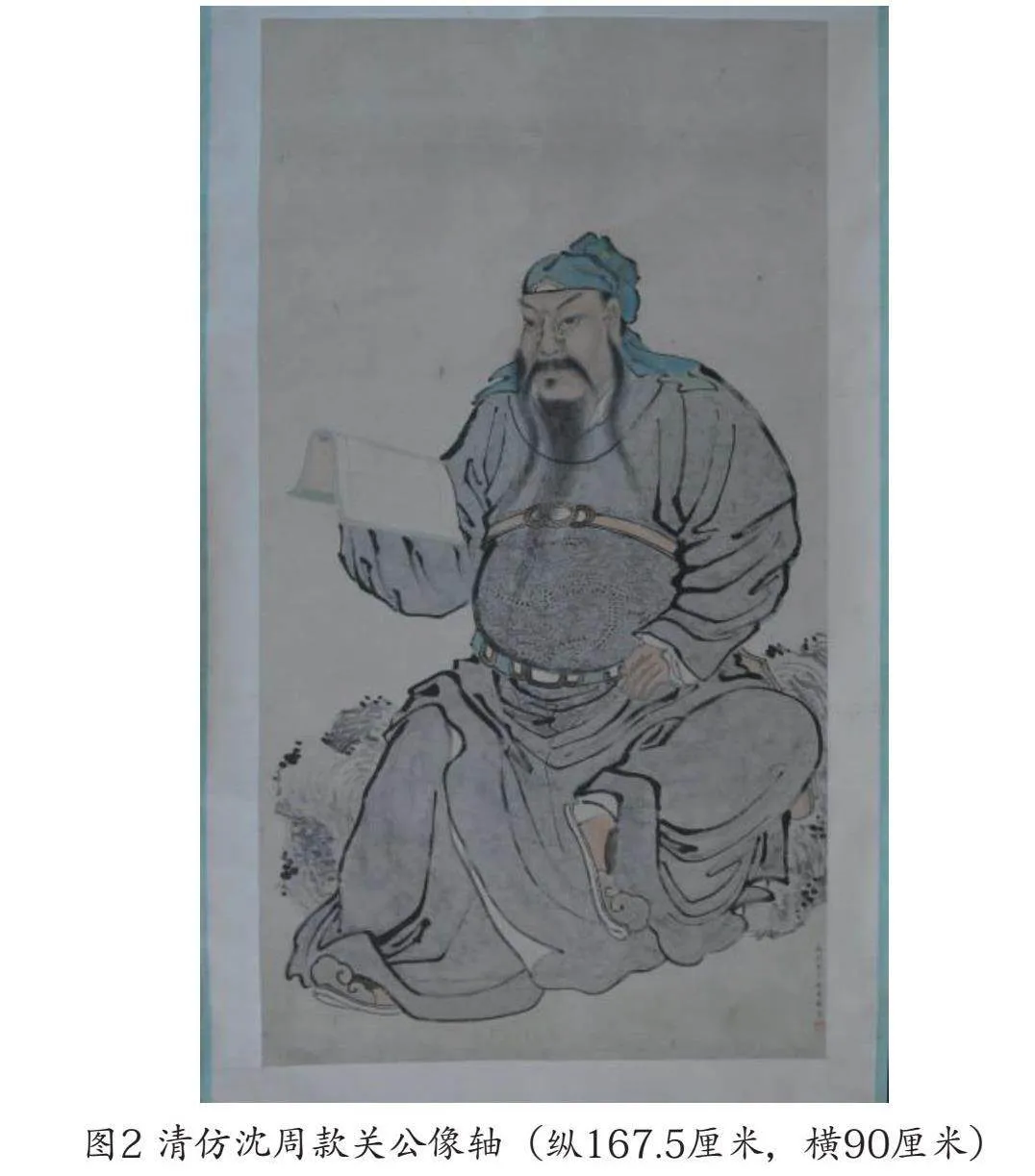

据描写,关羽“身长九尺三寸,髯长一尺八寸,面如重枣,唇若涂脂,丹凤眼,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛”,一亮相便是英姿飒爽、豪气冲天。他的形象符合大众心中对于英雄人物的普世审美观,后人根据描述绘制关羽图像和塑像等,则更加威猛庄严,崇拜关羽与他的形象气质有着密切的关系,这也是关羽作为“人造神”的第一步——形象关。

关羽的正义感源于天性,他从小喜欢打抱不平、伸张正义。关羽出生时间正史未有明确记载,明朝的《祀田碑记》和清朝乾隆年间的《关帝志》均记载关羽生于东汉延熹三年(160年)六月二十二日,而清朝王朱旦所作《关侯祖墓碑记》记载和民间举办的关帝诞辰纪念都在同年六月二十四日。根据记载,关羽出生于司隶校尉部河东郡解县下冯村,即今日的山西省运城市常平乡常平村。

关羽20岁时,离家去往解县城为求报国之志,郡守却因关羽是无名之辈而拒不接见。关羽心中愤愤不平,又遇当地恶霸吕熊犯恶,随即闯进吕家,杀了吕熊为民除害,为躲避官府追捕,前往涿州。这样的开局设定有几个好处,一是关羽出身不高,没有高高在上的感觉,更加贴近平民百姓,为常人所接受;二是去解县是为完成抱负,匡扶社稷,初衷与所经事情都是正义所使,符合人们对于关羽高大形象的整体印象;三是杀吕熊除暴安良,是关羽化身正义的开始;四是出走涿州又有一种对英雄落魄的同情心理,对他往后的辉煌发展给予了期望,这样的起伏为今后的发展起铺垫作用。

桃园三结义时,关羽与刘备、张飞立下誓言:“上报国家,下安黎庶。”他对于有心篡夺汉位的乱臣贼子义愤填膺,表现了对这种不忠行为的强烈不满,这种对颠覆皇家统治势力的仇恨与斗争,这也是正气的表现。关羽与刘备同年出生,只比刘备小几个月,拜刘备为大哥。刘备后为平原相,与关、张二人“寝则同床,恩若兄弟”,关羽则“而稠人广坐,侍立终日,随先主周旋,不避艰险”,严守本分。关羽曾说:“吾受刘将军厚恩,誓以共死。”三结义有始有终,无人违背誓言,传为千古美谈,充分体现了儒家传统思想的忠和义,将关羽形象整体升华。

刘、关、张三兄弟情同手足,关羽始终追随刘备,忠于蜀国。即使兵败被曹操俘虏,也表现了誓死不降的气节,经张辽劝说,与曹操约法三章,降汉不降曹,曹操居然答应,足见关公的威望。虽被曹操招募,但仍心念蜀国、思念刘备,可谓“身在曹营心在汉”,只想早早脱身去寻刘备。关羽也感谢曹操的不杀之恩,表示要“立功以报曹”。于是发生了“斩颜良”“诛文丑”的情节,而后“华容道”也可说是他对曹操的报答,很有人情世故。人生最重要的是生活,生活最重要的是人情,人情最重要的是合理,关羽的选择符合当时的实际情况。忠义礼仪,并不在高峰时丧失,才是真诚的表现,谓之“义”。

于文,关羽喜欢读《春秋》,重大义。我们留意即可发现在关帝庙中供奉的关羽塑像有很多是头戴夫子帽,面色赤红,身披绿袍,一手轻捋长须,一手执《春秋》。《春秋》作为儒家五经之一,文字简略,注重叙述结果,对事件过程不铺开描写,不仅对后世文学有着重要影响,还为从汉开始的儒家正统思想提供了蓝本。《春秋》体现了儒家思想的“大一统”,侧重强化封建中央集权思想,这与东汉时,汉室衰微皇权不稳,农民起义造成社会冲击,天下动荡,而有识之士希望匡扶汉室不谋而合,加之后世为了神化关羽,将他与孔子的《春秋》联系,通过孔子著《春秋》,关羽读《春秋》,将二人相提并论。由塑像可见,关羽习读《春秋》的历史情节深入人心,与历史现象是相呼应,关羽被赋予“忠义”的名号成为必然。

三国众多人物中,关羽“武”自然配得上五虎将之首的称号。有关关羽武将的出场铺垫,《三国演义》进行了生动的描写。先是突出华雄之威猛,再由关羽请战,并且为了彰显关羽的盖世武功,特意加了“温酒”这一情节,冠以时间概念。这一虚构的情节,立刻使大众对关羽英勇骁战的形象有了画面,在人的脑海里留下深刻的印象。之后白马坡前与颜良之战,更是惊人,这位被袁绍称为足以拒华雄的上将,被关羽一刀斩于马下,毫无还手之力,关羽取了首级,栓于马项之下,提刀入阵,如入无人之境。关羽的“武圣人”不仅在于武艺高强,还表现在善于谋略、智勇双全。“单刀赴会”“千里走单骑”“水淹七军”等更是将他大智大勇的大无畏精神与气势表现得淋漓尽致。

关羽不但在战场上威武神勇,场外也处处体现了过人的英雄气概以及超乎常人的意志。从刮骨疗伤这件事情即可看出,“佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青,佗用刀刮骨,窸窸有声。帐上帐下见者,皆掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦之色。须臾,血流盈盆。佗刮尽其毒,敷上药,以线缝之。公大笑而起,谓众将曰:此臂伸舒如故,并无痛矣。先生真神医也!佗曰:某为医一生,未尝见此。君侯真天神也!”这一情节,将关羽的形象推至更高境界。

官祀。根据统计,历史上一共有16位皇帝32次加封关羽,其地位“侯而王,王而帝,帝而圣,圣而天”。清朝雍正三年(1725年),朝廷颁令,以关帝庙为武庙,并入祀典,文武百官、各地百姓按祭孔之太牢祭仪进行春秋两祀。从此,关羽成为“国家祭祀”的主神,地位与文圣孔子并驾齐驱。皇家的谥封让关公崇拜走向神圣,最终成为现在大家所熟知的“关羽大帝”。西方的神是存在一个可以改造凡人生活的彼岸,在那里住着人们所信奉的神;而中华文化中的神可以由凡人在历史长河中选取某一些具有特质的人,加以创造产生,如关羽。这更加贴近人民的生活,以文化传播、文化精神为模范,规范了人们的行为,为封建统治阶级用儒家思想教化百姓、稳固江山起到积极作用。

民祀。至于民间的信仰就更复杂了,上层做某些决定的时候,往往是这件事早已在民间开始发生了。按照这个逻辑分析,民间对于关羽的信奉可能会早于各朝帝王开始不断加封的时间,至清朝时,关羽封号叠至26字。归结关公崇拜最初在民间的发展问题,关羽在荆州地区的传播应该是极为广泛的,尤其是他武功盖世、忠义孝勇的事迹,无不在当地人的关注中。他本身固有的忠义形象,契合了儒家思想统治下的百姓对道德、社会、人伦的情感需求,加之《三国演义》中七分实、三分虚的情节杜撰,关羽的形象发展在民间已经不单是以武将身份出现,拜关羽的角度扩展为“财”“官”等,身影无处不在。

从“罢黜百家,独尊儒术”开始,以儒家思想为正统的思想体系开始建立。关羽喜读《春秋》,学习了儒家的“忠义仁勇信”等精神的精髓,更是将其实践化。这使关羽与《春秋》精神完美整合,从内在出发成为契合社会伦理道德核心品质的化身与楷模。

关羽在道教中的传播常与统治者的信奉相关。“三武一宗灭佛”正是道教传播发展的关键时期。宋朝继承了北周武帝灭佛的思潮,宋徽宗时期道教兴盛,对关羽四次加封,并使其成为道教的崇宁真君,被正式纳入道教的神谱体系。经元明清三朝发展至“大帝”,为道教的护法四帅之一。此外,关羽在道教中被奉为财神,其职能除了“治病除灾,驱耶辟恶,诛罚叛逆,巡察冥司”,还有“司命禄,庇护商贾,招财进宝”,直至今日。

在佛教中,关羽被奉为“伽蓝菩萨”,主要是因为佛教的普及和民间化。传说关羽因为犯“杀孽”太重,死后未能转世,后来碰到天台宗的祖师智者大师,在智者大师一番佛法教化下,关羽褪去“厉气”皈依佛门,并发愿做佛教的护法。从此,天台宗开始供奉关羽,以代替原来的伽蓝众神。此后,各种佛教寺院纷纷效仿,渐渐确立了关羽“伽蓝菩萨”的称谓和其佛教寺院右护法的地位。

关公文化崇拜在儒道释三宗经过一千多年的发展后,逐步从正史走向小说,从现实走向神坛,反映了深层次的民族文化认同感,承载了历史记忆,转化为现世意义。如此独特的人物集中体现了中华民族对“仁义礼信、忠义善勇”等美好品德的向往,体现了中华文化向善、致远的文化内涵,更体现了中华儿女对民族、世界作出的不可磨灭的贡献,关公精神指引我们要认真对待传统文化中的善与德,加强民族凝聚力,为中华民族的复兴发展孕育新的力量,这就是关公文化传播延绵不息之根源。

(作者单位:山西博物院)