民族地区传统村落承载着丰富的文化生态和历史记忆,但城镇化进程的加速使其面临文化断层与生态危机。现以景观基因理论为基础,从空间、文化与生态三个维度剖析少数民族传统村落的文化生态特征,提出核心景观基因提取与动态保护框架,强调保护的整体性和动态性。通过数字化技术,如GIS、3D建模及虚拟现实等,实现文化资源的全面记录、动态监测与传播。研究发现,景观基因理论为传统村落保护提供了科学依据,而数字化保护则提升了文化传播效果和社会认同感。未来,少数民族传统村落的保护需进一步优化社区参与机制,平衡文化传承与经济发展,为少数民族传统村落文化生态的可持续发展提供新思路。

研究概述

研究背景

中国是一个具有文化多样性的国家,少数民族传统村落承载着深厚的历史记忆与独特的文化生态,这些村落不仅体现了人与自然和谐共生的智慧,还是民族文化认同的重要载体。目前,中华人民共和国住房和城乡建设部等六部门已经公布六批列入中国传统村落名录的村落名单。截至2024年年底,全国已有8155个传统村落列入国家级保护名录,并实施挂牌保护制度,到2020年,共保护了53.9万栋历史建筑和传统民居,传承发展了4789项省级及以上非物质文化遗产,形成世界上规模最大、内容和价值最丰富、保护最完整的农耕文明遗产保护群。

随着城镇化和现代化进程加速,少数民族传统村落正面临严重的文化与生态危机。自然景观和空间格局遭到破坏,传统生态智慧逐渐被忽视;人口外流与文化冲击加剧了非物质文化遗产的断层危机。同时,经济压力和资源开发使许多建筑遗产保护不力,村落整体景观基因面临瓦解,传统文化生态系统愈加脆弱。在此背景下,景观基因理论为传统村落文化生态保护提供了新的方法论。该理论通过提取核心文化要素,从整体性、动态性和地域性角度进行系统保护,不仅科学解构了村落文化生态的特征,还为其保护实践提供了清晰路径。

研究意义

基于景观基因视角的传统村落研究能够从文化基因与生态系统相结合的角度,全面揭示少数民族传统村落的空间与文化特征。相较于传统的保护方式,景观基因理论关注文化景观的整体性和动态性,使保护工作更具系统性。通过对村落的空间格局、建筑遗产和非物质文化的基因提取与分析,不仅有助于理论研究的深化,还能够为政策制定提供科学依据。

此外,数字化技术在村落保护中的应用,不仅是一种工具,还是一种文化传播与价值认同的新形式。通过数字化技术,传统村落的文化遗产可以跨越时空,面向更广泛的公众展示,从而增强社会对少数民族文化的认同感与责任感。

研究目的

本文旨在基于景观基因理论,从空间、文化与生态三大维度剖析少数民族传统村落的文化生态特征,并结合数字化保护的理论与实践,提出具有可操作性的保护框架。具体目标包括以下几点。一是提取和分析少数民族传统村落的景观基因,构建文化生态动态保护框架;二是探讨GIS、3D建模和虚拟现实技术在村落保护中的应用路径;三是总结少数民族传统村落文化生态保护和数字化保护的成效与优化建议。

理论基础

景观基因理论

景观基因理论借鉴了生物学的基因概念,提出文化景观也具有类似基因的特性,即“景观基因”。景观基因是指能够反映某一地域或文化特征的关键元素,包括空间格局、建筑风格、民俗活动等,是乡土文化的核心表达方式。

该理论在传统村落保护中具有重要应用价值。一方面,它能够通过提取核心景观基因揭示村落的独特性,为保护优先级的划定提供依据;另一方面,景观基因理论强调动态性,可以适应村落在现代化过程中的必要变化,从而实现传统与现代的融合发展。

文化生态理论

文化生态理论关注的是文化与自然环境之间的相互作用与适应。少数民族传统村落作为文化生态系统的重要组成部分,展现了人类社会在特定自然环境中的创造力与适应性。

少数民族村落文化生态呈现了鲜明的特点,包括环境的适应性、文化的多样性和动态平衡性。环境适应性体现在村庄的选址、布局和建筑风格与当地自然条件的高度契合上。例如,苗族吊脚楼依山而建,巧妙地适应了山地地形;而藏族村落多分布在高原地区,形成了独特的空间形态。文化多样性在各民族丰富多样的文化生态中得到体现,彰显了少数民族文化的独特魅力,包括宗教仪式、节庆活动、传统手工艺等形式。动态平衡性反映了村庄文化生态具有可持续发展的生命力,是为了适应社会、经济和环境的变化,在历史的演变过程中不断进行调整而形成的。

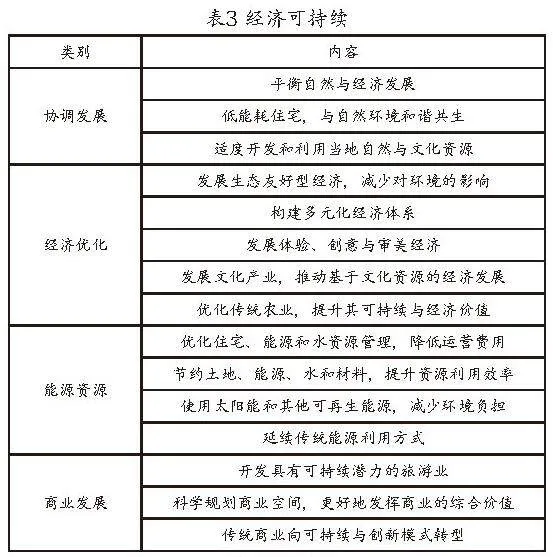

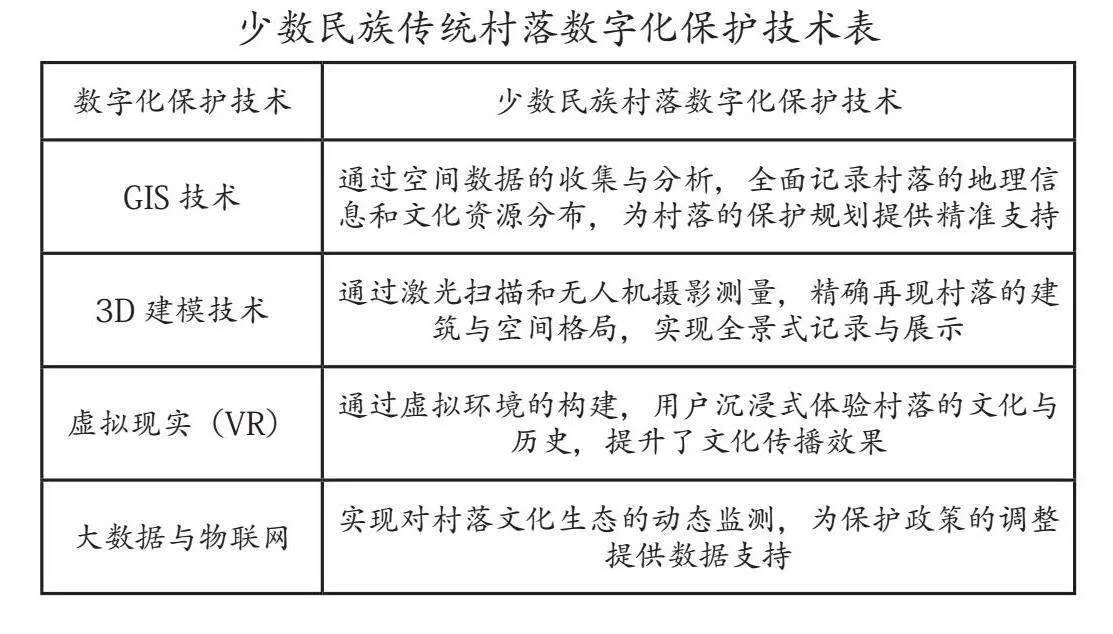

数字化保护技术

数字化技术为传统村落的文化生态保护提供了重要工具。如下表所示,以下几种技术尤为关键。

少数民族传统村落数字化保护技术表

数字化保护技术 少数民族村落数字化保护技术

GIS技术 通过空间数据的收集与分析,全面记录村落的地理信息和文化资源分布,为村落的保护规划提供精准支持

3D建模技术 通过激光扫描和无人机摄影测量,精确再现村落的建筑与空间格局,实现全景式记录与展示

虚拟现实(VR) 通过虚拟环境的构建,用户沉浸式体验村落的文化与历史,提升了文化传播效果

大数据与物联网 实现对村落文化生态的动态监测,为保护政策的调整提供数据支持

少数民族传统村落文化生态特征

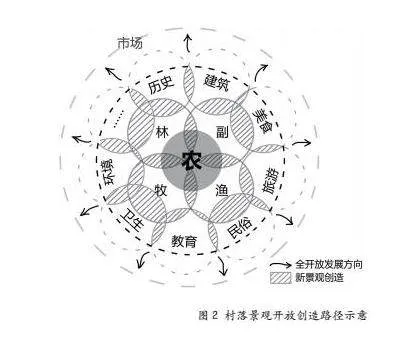

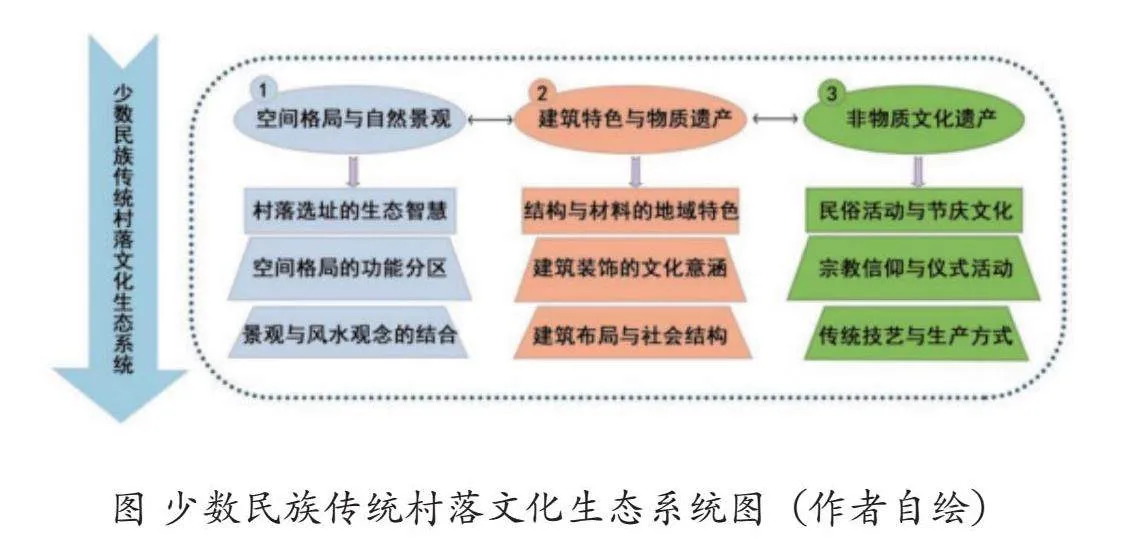

少数民族传统村落的文化生态系统是一个由自然环境、建筑与空间格局、社会结构、文化传承等元素交织而成的复杂体系。这个生态系统不仅包括物质层面的自然景观和建筑遗产,还涵盖非物质文化遗产和社会互动模式,是少数民族群体历史、信仰、生活方式的具体体现。下面将从空间格局与自然景观、建筑特色与物质遗产、非物质文化遗产与日常生活三方面详细阐述少数民族传统村落的文化生态系统,如下图所示。

图 少数民族传统村落文化生态系统图(作者自绘)

空间格局与自然景观

少数民族村落的空间格局反映了与自然环境的互动关系和适应能力。村落常选在山间盆地或河流沿岸等地理位置优越的地方,以达到物尽其用、避灾避祸的目的。以侗族为例,村寨依河而建,水源既是居住所需,又被赋予了丰富的文化内涵;藏寨依山而建,呈梯田式布局。村落内部功能分区明确,中心常有仪式活动场所,外部则是农田和树林。此外,布依族村落依山而建,山脉被视为守护神,风水观念也影响空间布局和建筑朝向。

建筑特色与物质遗产

少数民族村落的建筑风格具有地域特色和文化象征意义。以多建于山区、悬空设计、有效防潮防蚁、可避免山洪暴发时进水的苗族和侗族吊脚楼为例,建筑设计的结构通常根据地理环境、气候和自然资源进行调整。部分建筑就地取材,如苗族、侗族的吊脚楼建筑材料是木头,哈尼族的夯土房则是利用土质资源修建的。建筑装饰通常承载着文化内涵,如雕刻、彩绘等,其中彝族民居彩绘常描绘神话等内容。传统村落的建筑布局与社会结构有着密切的联系,如通常位于中心位置的侗寨鼓楼,其核心功能是举办活动和集会;藏族村寨的寺院、佛塔承担着重要的精神文化活动任务。然而,这些传统建筑和技艺的传承,正受到现代建材普及的威胁。

非物质文化遗产与日常生活

少数民族村落的非物质文化遗产包括语言、民俗、节庆、宗教信仰和工艺制作等,是文化生态的核心。节庆活动,如侗族“歌会”和苗族“跳花节”,不仅是娱乐活动,还是文化元素的传承。藏族村落的藏传佛教仪式与村落空间紧密结合,寺庙和佛塔成为文化标志。苗族刺绣等传统技艺,展示了对自然的崇敬,具有经济与文化价值。

景观基因视角下的传统村落文化生态保护策略

景观基因提取方法

景观基因的提取是文化生态保护中的关键一步,其对传统村落核心要素进行分析,界定保护对象及其优先级。运用GIS技术,可对道路网络、水系、建筑布局等村落核心空间要素的空间数据进行分析识别。另外,以田野调查为基础的文化基因挖掘也是必不可少的,特别是为建立文化基因库提供丰富的非物质文化遗产内容方面,如村寨民俗故事、传统仪式、社区风俗等,都可以通过访谈记录下来。这些方法结合在一起,可以为村落文化生态综合保护提供实践指导。

景观基因的动态保护框架

传统村落文化生态保护要适应现代化进程需要进行动态调整。在这个过程中,核心基因和边缘基因之间的区分必不可少。优先保护村庄总体格局、重要建筑、重大节庆文化等核心基因;而局部建筑风格等边缘基因,为了适应经济发展的需要,可以进行适度的调整。可借助数字化技术,对村落空间、人文等要素建立实时记录的动态监测系统。例如,通过无人机对建筑物的状态进行定期拍摄和记录,为调整防护措施提供数据支持,对破坏趋势进行分析。

少数民族村落保护的社会参与机制

保护少数民族村落需建立社会参与机制,促进多方协作共治。将居民纳入保护方案,激发居民参与热情,形成共同参与的氛围,是社区主导模式的关键所在。同时,构建综合治理结构,政府提供政策支持、企业帮助技术研发、学术机构提供专业指导、组织义工参与保护修缮工作,增强公众责任意识。多元协同可以促进文化遗产保护工作的可持续发展。

数字化技术在传统村落保护中的应用

数字化建档与遗产记录

对少数民族传统村落的保护,数字化建档是基础。利用GIS技术对地理、历史、文化信息进行整合,能够建立村落空间特征和文化要素分布集合的综合文化资源数据库。例如,在侗族村寨,GIS技术可以标注鼓楼、桥梁、传统民居等,形成一张文化图。同时,结合3D建模、激光扫描和无人机航拍等技术,可以对建筑形态和装饰细节进行精确记录,为保护和修复濒临灭绝的建筑提供可靠依据。

文化展示与教育传播

数字化技术能提升传统村落文化生态的保护效果,虚拟现实(VR)技术能让用户沉浸式体验村落空间和文化活动,如参与侗族“歌会”,直观感受文化魅力。数字化平台还可以通过多媒体展示传统节庆服饰的制作过程及文化意义,增强文化传播效果,同时提高公众的认同感与参与度。

智能监测与管理

在传统村落的文化生态保护过程中,数字技术可以提供动态监控和智能管理手段。通过物联网设备的应用,可实时检测村落重点文化遗产的温度、湿度等指标,以及所处场所中的物理状态,有效预防因环境因素造成的破坏。此外,对村庄文化资源的长期数据进行采集分析,借助大数据分析可以对潜在威胁进行预测,并科学制定保护战略。例如,分析人口外流对村落文化活动参与率的影响,为政策调整提供数据支持。

讨论

传统村落保护中的矛盾与挑战

传统村落保护面临多重矛盾与挑战,包括文化传承断层、保护与发展冲突、资源不足等问题。现代化建设破坏传统格局,人口外流与青年对传统文化兴趣减弱,导致非物质文化遗产后继乏人。同时,部分地区资金和技术支持不足,数字化保护推广受限,社区经济利益与保护理念的矛盾加剧,且外来文化影响加速了文化的同质化。综合来看,实现文化与发展的平衡是关键。

景观基因理论的实践意义与局限性

基于景观基因理论,通过对核心文化基因(如建筑风格、空间布局、自然环境等)的识别,实现对传统村落文化和生态特征的整体保护,为传统村落的保护提供了科学依据。景观基因理论强调文化与自然联动,可以避免同质化,为政策制定提供方向。但理论应用受经费和技术限制,且面临着主观性强、学科合作繁杂、村民参与度不够等问题。传统村落的保护和发展就像天平的两端,如何为其加上平衡的砝码是个难题,这是我们未来需要关注的问题。

未来研究方向

未来,可以加强跨学科参与,融合景观基因理论和生态学、社会学的知识,促进传统村落保护的可持续发展。可以参考南美安第斯山区村落的保护案例,制定合适的保护策略。

基于景观基因理论,本文对少数民族传统村落的文化生态特色及数字化保护方略进行了探讨。研究发现,景观基因理论为村落保护提供了理论依据,数字化技术为文化资源的记录、保护和传播提供了有力支持。在现代化进程中,通过对核心景观基因的提取,结合动态保护框架,可以促进传统村落文化传承与生态可持续发展。在今后的工作中,要实现文化与经济的和谐共生,促进少数民族传统村落的长远保护与发展,还需要加强社区参与和学科间的合作,优化保护策略。

(作者单位:长春建筑学院)