摘要:随着视障群体文化需求的日益增长,地方文化资源的推广对视障群体的重要性日益突出,能够提升视障群体的社会参与感和文化认同感。公共图书馆在这一过程中提供无障碍服务、数字化资源和定制化服务,能够帮助视障群体更好地获取文化资源。甘肃的文化资源具备丰富的地方特色和历史文化背景,能够为视障群体提供独特的文化体验,对满足视障群体的文化需求具有重要意义。但就目前而言,部分公共图书馆针对视障群体开展的甘肃文化资源推广服务仍面临诸多挑战,如资源的视障适配性不足、无障碍设施不足等问题,限制了视障群体对文化资源的全面获取。基于此,现梳理了公共图书馆在视障群体甘肃文化资源推广服务中发挥的价值,并分析了当前公共图书馆在视障群体甘肃文化资源推广服务存在的主要难题,并针对公共图书馆的视障群体甘肃文化资源推广服务提出相应优化对策,为视障群体地方文化资源推广服务优化提供理论支持和实践指导。

随着信息化时代的到来,视障群体的文化需求逐渐受到社会各界的广泛关注。公共图书馆作为视障群体信息获取的重要场所,对满足视障群体文化需求具有不可替代的重要价值。甘肃拥有丰富的历史文化遗产和非物质文化资源,这些资源的普及与推广对满足视障群体的文化需求具有重要意义。视障群体接触和体验地方文化,不仅可以丰富其精神世界,还可以增强其社会参与感和归属感。现有的地方文化推广方式以视觉信息为主,导致视障群体在获取甘肃独特历史和文化资源时面临显著障碍,限制了他们对文化资源的获取。如何强化公共图书馆在视障群体甘肃文化资源推广方面的服务,更好地满足视障群体的文化需求成为亟待解决的问题。本文立足当前甘肃文化资源的现状,明确了公共图书馆在视障群体地方文化资源推广中的重要价值,分析当前推广服务存在的主要问题,提出优化公共图书馆视障群体甘肃文化资源推广服务的建议。

甘肃文化资源概述

甘肃是中国西北的文化重镇,拥有丰富的历史文化资源、民族文化资源以及非物质文化遗产资源。一方面,甘肃是丝绸之路的重要通道,历史文化资源得天独厚,境内的敦煌莫高窟、嘉峪关长城等文化遗址都是中国古代文明的象征,承载着丰富的历史信息与文化内涵。另一方面,甘肃的民族文化资源丰富多样,作为多民族聚居的地区,甘肃具有独特的多元性和地方特色。甘南藏族自治州的藏族文化、武威的东乡族文化、陇东地区的回族文化都呈现鲜明的地方特色和深厚的文化积淀。同时,甘肃的传统音乐、舞蹈、手工艺等民俗文化形式在本地流传,且在全国范围内具有广泛影响。例如,藏族的高原歌谣和甘肃民间舞蹈等借助艺术节和文化交流等渠道,成为展示中华民族多样性的重要代表。而甘肃的唐卡、刺绣等传统手工艺不仅在地方文化中具有重要地位,还在全国范围内得到推广。此外,甘肃拥有丰富的非物质文化遗产,包括剪纸、刺绣、皮影戏等独具特色的民间艺术形式,这些文化遗产承载了深厚的历史底蕴和民族精神,体现了甘肃人民的智慧与创造力。

公共图书馆视障群体甘肃文化资源推广服务的价值

满足视障群体的文化需求

视障群体的文化需求主要表现在知识获取、信息交流、文化认同和休闲娱乐方面。甘肃的文化资源涵盖历史文化、民族文化、非物质文化遗产等层面,蕴含着丰富的地方特色和独特的价值。公共图书馆通过提供多样化的文化资源,可以有效满足视障群体对文化、历史和社会知识的需求。例如,甘肃拥有丰富的文化遗产,包括独特的民俗、语言、艺术以及历史故事。视障群体可以借助有声读物、电子图书和导览服务,通过听觉获取这些文化信息,深入了解甘肃的地方风情、传统艺术和历史发展。这些文化资源能够丰富视障群体的精神世界,提升他们的文化认同感和归属感,还可以提升他们对社会的认知和参与感。同时,甘肃的历史文化、少数民族的风俗习惯以及传统节庆等内容,可以帮助视障群体更好地理解和欣赏甘肃这片土地的独特魅力。

促进地方文化的传播

甘肃地方文化作为社区文化的重要组成部分,承载着当地的历史记忆、社会变迁和民族精神。公共图书馆针对视障群体开展甘肃地方文化资源的推广服务,让更多人深刻地认识到甘肃这一地方的独特魅力,推动地方文化在新时代的再生与发展。此外,甘肃拥有历史文化、民族文化以及非物质文化遗产等独特的地方文化资源,地方文化的传播有助于提升文化自信、塑造地方品牌,增强地方经济与文化的竞争力。公共图书馆视障群体甘肃文化资源推广服务能有效促进地方文化的传播,加深社会各界对甘肃深厚历史文化底蕴的认知与理解。甘肃文化的传播有助于打破地域和文化的隔阂,使这一地区的文化特质能够走出本土,进入更广泛的文化交流与互动平台。在图书馆的宣传下,甘肃的传统艺术、历史故事、民族风情等得以广泛传播,成为连接不同地域、不同文化的重要桥梁。

提升公共图书馆社会价值

公共图书馆的社会价值不仅在于为读者提供文字阅读服务,还在于其在教育、社会发展、经济发展等领域具有积极的推动作用。随着社会的不断发展,公共图书馆需要通过不断地优化服务,更好地为当代读者提供支持。甘肃地方文化资源是甘肃地区独有的、极具地域特色的文化元素和遗产,不仅涵盖当地的历史文化、习俗、工艺和艺术形式,还包括当地的景观。针对视障人群推广甘肃文化资源对提升公共图书馆的社会价值具有重要意义。具体而言,一方面,甘肃文化资源承载着历史记忆、社会变迁和民族精神,图书馆借助传递甘肃文化资源能够搭建文化传承的桥梁,推动地方文化在新时代的再生与发展,促进文化传播的交流,同时,能增强图书馆的吸引力。另一方面,公共图书馆能够通过开展文化展览、讲座等文化活动,加深视障群体对本土文化的认同感,提高视障群体对本土文化的归属感与自豪感,有助于视障群体树立文化自信和身份认同。同时,图书馆不仅是阅读的场所,还是视障群体进行情感联结和思想碰撞的重要平台,公共图书馆通过推广甘肃文化资源,能够有效提升图书馆在社会中的文化地位,强化其在视障群体服务领域中的影响力。此外,针对视障群体推广甘肃文化资源,有助于教育和启发视障群体,让视障群体通过学习甘肃文化,更好地理解地方文化,从而更好地发挥公共图书馆的文化教育作用,提升其社会地位和影响力。

图书馆视障群体甘肃文化资源阅读存在的难题

甘肃文化资源推广服务与视障群体适配性不足

甘肃文化资源推广服务与视障群体适配性不足主要体现在两方面。一方面,甘肃大部分的文化资源仍以传统书籍、文献为主,而这些资源对于视障群体来说,无法直接使用。现有的文化产品在形式上主要是书籍、报纸、杂志等文字类的资料,这些资料并未进行有效的盲文转化或音频化处理,导致视障群体无法平等地获取这些文化信息。另一方面,甘肃的历史遗址、非物质文化遗产、地方传统艺术等信息多以视觉展示为主,缺乏声音、触觉等形式的展示,即使有少量的音频资料或视频资料,通常也缺乏系统性和连续性,视障群体难以借助现有资料完整地感受和理解甘肃的文化内涵,也无法充分体验和参与甘肃丰富传统艺术的传承与传播。

视障群体获取甘肃文化资源的技术障碍

现有的信息技术和辅助设备大多是针对普通读者设计的,缺乏对视障群体的针对性设计。在进行在线文化资源平台的界面设计时,部分公共图书馆未考虑到屏幕阅读软件的兼容性,导致视障用户无法顺利收听、检索和使用网站上的内容。而部分能够使用语音识别和语音引导技术进行获取的在线资源,也可能由于技术原因,导致语音识别和语音引导技术的准确性和智能化水平难以达到完美匹配视障群体需求的程度,致使其在获取甘肃文化资源时无法提供精准的语音反馈或引导,影响了视障群体获取甘肃地方文化资源的体验感。部分文化资源虽已进行数字化处理,但视障群体依然面临技术门槛,一些与甘肃文化相关的电子书、音频书籍等并未与盲文或其他辅助技术有效适配,极大限制了他们对甘肃文化资源的深入了解和感受。此外,视障群体对数字设备的操作和适应能力存在差异,部分图书馆缺乏专业的技术支持和培训,导致视障群体无法充分利用现有的技术手段进行信息的获取。

图书馆无障碍设施设计不完善

甘肃许多公共图书馆的建筑结构、空间布局和设施设置未考虑视障群体的特殊需求,盲道、扶手、无障碍通道等设施不完善,且缺乏明确的标识,导致视障群体在进入图书馆或寻找服务区域时存在困难。公共区域的照明和色彩搭配过于单一,不能有效区分不同的功能区域,对于视障群体而言,环境导航和空间感知的难度较大。尽管部分公共图书馆内有一定的无障碍设施,但这些设施的数量和分布难以满足视障群体的需求。对于视障群体来说,图书馆不仅是借阅书籍的地方,还是文化交流和学习的场所。图书馆的无障碍设施应考虑视障群体在活动、阅读、参与文化活动等方面的全面需求,现有设施的不足导致他们参与社会文化活动的行为被限制。部分图书馆缺乏盲文标识和语音提示系统,导致视障群体无法顺利完成自助借还书、查询资料等行为,加剧了他们与文化资源的隔阂。

文化资源数字化与可达性的不足

部分公共图书馆面向视障群体的数字资源建设尚处于起步阶段。许多文化资源依然以纸质资料或视觉形式为主,未能有效转化为可供视障群体使用的数字格式。甘肃的历史遗迹、民族文化、非物质文化遗产等重要文化资源在数字化方面的进展较为滞后,许多文化内容仅限于图文资料的存档,缺乏音频、视频或触摸模型等形式的数字资源。甘肃的部分传统文化艺术,如剪纸、皮影戏等,虽然具有极高的文化价值和艺术性,但其难以借助数字化手段有效呈现,视障群体难以在数字平台上参与地方文化的传播和体验。此外,部分公共图书馆的文化资源数字化成果尚未进行合理的分类、归档和共享,造成数字资源分散、“信息孤岛”等现象,使视障群体难以获得“一站式”的文化服务。

公共图书馆视障群体甘肃文化资源推广服务的实现路径

丰富甘肃文化资源形式的适配

《中华人民共和国公共文化服务保障法》中明确提出,各级人民政府应当根据未成年人、老年人、残疾人和流动人口等群体的特点与需求,提供相应的公共文化服务。政府和相关文化部门可以出台政策,鼓励公共图书馆增加适配视障群体的文化资源,推动盲文书籍、音频资源、触摸模型等的广泛使用。公共图书馆作为视障群体文化服务的重要途径,也应当在资源形式的转化和呈现方式上对现有文化资源进行适配,才能更好地满足视障群体的需求。在具体实践中,公共图书馆甘肃文化资源中的历史文献、地方文学作品、非物质文化遗产等内容主要以文字或图片等视觉元素为主,视障群体难以直接接触和理解这些资源。公共图书馆可以考虑将其转化为高质量的有声书籍或音频资料,使视障群体能够更全面地感知和理解甘肃的文化底蕴。部分文化资源可以借助触觉模型或3D打印技术等方式进行展示,在展览甘肃的传统手工艺品、历史遗址等文化资源时,可以借助触摸的形式让视障用户获得更具沉浸感的体验。此外,甘肃的传统艺术和民族文化可以借助音频导览或语音互动的方式加以呈现,并借助智能语音系统的辅助,让视障群体能更好地参与文化讲解和体验。

构建语音识别系统,获取无障碍信息

目前,语音识别技术已经在多个领域得到了广泛应用,公共图书馆运用该技术可以大大降低视障群体获取信息的门槛。但就目前而言,许多公共图书馆的信息检索系统并没有为视障群体提供合适的无障碍支持,导致他们在查找甘肃相关的历史文化、艺术作品及地方文献时存在困难。《关于进一步加强残疾人广电视听公共文化服务工作的通知》提出,研究推广广电视听助残新理念、新技术、新标准,优化残疾人广电视听公共文化服务和内容供给,着力推进广电视听无障碍环境建设,大力发展智慧广电扶残助残服务,不断完善残疾人关爱服务体系,助力残疾人共享美好精神文化生活。因此,公共图书馆应积极构建语音识别系统,为视障群体提供无障碍信息获取服务。视障用户可以借助智能语音识别系统,通过语音命令进行资源检索、查询馆藏、获取书目等操作,获取甘肃文化相关信息。该系统可以结合自然语言处理技术,实现智能对话功能,使视障群体能够像与图书馆馆员互动一样。2024年“数智前行,启航未来”AI智能阅读体验周活动中,泰达图书馆融合图像识别、语音识别与合成、语义理解、人像建模等AI技术,推出具备认知和表达功能的新一代数字人阅读终端虚拟数字人屏。视障读者借助语音识别系统,可以与虚拟数字人屏进行便捷的语音交互,获取图书馆的馆藏查询、预约、到期提醒、续借等信息服务,还能获得精准的图书推荐和个性化的阅读服务,提高了服务的便捷性和效率。

安装无障碍阅读区设施

2012年《无障碍环境建设条例》提出,县级以上人民政府应当优先推进下列机构、场所的无障碍设施改造:特殊教育、康复、社会福利等机构;国家机关的公共服务场所;文化、体育、医疗卫生等单位的公共服务场所;交通运输、金融、邮政、商业、旅游等公共服务场所。一方面,无障碍阅读区的空间设计应特别关注视障群体的行动便利性,避免空间布局过于复杂,应提供无障碍通道和安全标识,并保证视障群体在图书馆内的活动流畅无阻。另一方面,图书馆还应投资建设与视障群体需求相匹配的专业设备,配备音频放大设备、盲文打印机、辅助阅读器、盲文书籍、电子阅读器、触摸屏、音频播放设备等,确保视障群体能够自主阅读和享受文化资源。同时,进行定期的设备维护与更新,甘肃独特的民俗文化、历史遗迹以及传统艺术形式,都可以借助盲文书籍、音频材料和电子设备传递给视障群体,让他们不受视力限制,深刻感知甘肃的多元文化内涵。

提升文化资源的数字化与可达性

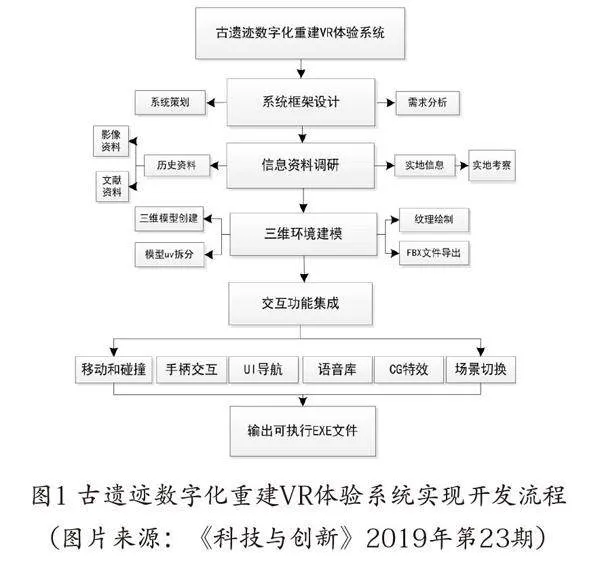

目前,对于视障群体甘肃文化资源推广服务而言,提升公共图书馆的数字化进程和可达性十分重要。《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》明确提出,提高资源供给能力,科学规划公共数字文化资源建设,建设分布式资源库群,鼓励各地整合中华优秀文化资源,开发特色数字文化产品。公共图书馆除了将甘肃文化相关的传统书籍、文献等转化为数字形式,还应加大对甘肃地区非物质文化遗产和艺术形式的数字化开发力度,运用虚拟现实技术、3D建模技术等现代技术手段对甘肃的历史遗迹、民族工艺等进行数字化展示,使视障群体能够通过触觉、听觉等感官全面感知地方文化。并且,针对面向视障群体的甘肃文化资源的数字化成果,应借助数字平台进行集中展示,以保证视障群体能够轻松获取甘肃相关文化资源。

就目前而言,部分公共图书馆在面向视障群体的地方文化资源推广服务中存在适配不足、技术障碍、无障碍设施缺失及数字化建设滞后的问题。图书馆需加快资源音频化、盲文化和触觉化的转化,打破传统纸质文献的限制,同时,应加强无障碍设施建设,设置专门的无障碍阅读区并引入语音识别系统,使视障群体能够更便捷地访问文化资源。另外,还要重视对非物质文化遗产、地方艺术等资源的数字化呈现,积极利用虚拟现实和3D技术等现代技术手段,使视障群体能够借助多感官体验甘肃文化。

2024年度中国残联研究课题视障文化专项课题“我国图书馆视障阅读推广服务案例研究——以甘肃省图书馆为例”,项目编号:SZ2402101。

(作者单位:甘肃省图书馆)