李波

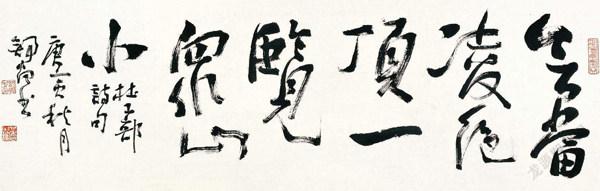

历经弘治、正德、嘉靖三朝,在一生起伏跌宕的生涯中,杨慎始终潜心学问,博通古今,著述宏富;除经史诗文外,于书法艺术亦颇有会心,或考镜源流,或稽古钩沉,或探幽发微,或称述品藻,可谓真知灼见,字字珠玑。

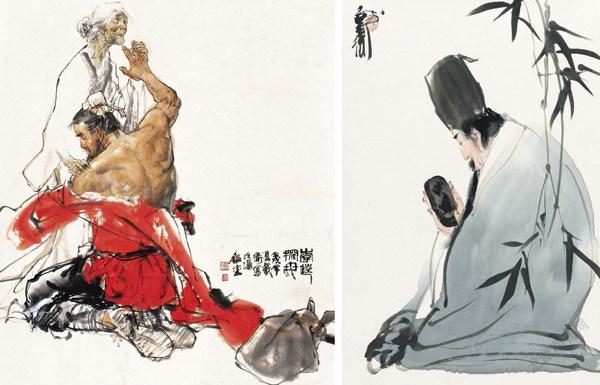

杨慎(1488年——1559年,即明弘治元年——明嘉靖三十八年),著名学者、文学家和书法家。字用修,号升庵。明正德六年(1511年)3月参加殿试,得第一,赐进士及第,授翰林修撰。1521年4月明世宗嗣位,8月开经筵,杨慎受命担任过短期的经筵讲官。次年,世宗即位六日,即诏本生父兴献王朱祐杬尊号,群臣与帝意相左,于是大礼仪起,杨慎与群臣力谏,皇帝大怒,1524年7月遂遭两次廷杖后贬逐云南永昌卫(今云南保山)。

放逐云南三十余载,最终客死他乡的杨慎,终日青灯黄卷,皓首穷经,为后世留下了大量的著作。《升庵著述序跋·前言》称其“慎生平著作之富,为明第一。” 此言当真实不虚。

杨慎除了作为一代鸿儒之外,还是一位成就卓著的书法家。朱明建国之初,其诏册制诰皆由内阁学士来办理,其中一部分能书之士被选拔到中书科并授以中书舍人,负责文书的誊写工作。明成祖朱棣喜文事,曾组织编撰《永乐大典》,他更喜书法,张光宾先生在《中华书法史》中说:“更在中书舍人中选出二十八人专习羲献书。出秘府所藏古名人法书手迹,令彼等观览,以增益其所能。” 后来的帝王纷纷效仿,为明代书法的繁荣开启了一代新风。纵览杨慎一生,我们可以得见他在学业上可谓畅通无阻,23岁就荣膺殿试第一名。在大倡书法,以书取士的这一风气下,可见他的书法在青少年时代便奠定了坚实的基础。在书法造诣上,与其生前身后的硕学大儒一样,他不仅在艺术实践方面身体力行,取得了令人瞩目的成就,还著书立说,给后世留下了大量宝贵的遗产。本文将从杨慎的书论出发,对他的书学观念进行梳理与考辩,以期呈现出对杨慎书学观的一个清晰认识。

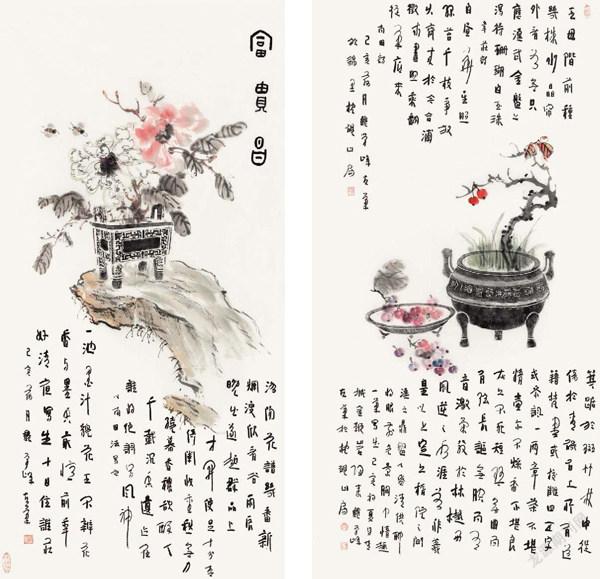

一、崇尚晋韵 规模吴兴

众所周知,在书法凋敝的元初,赵孟