吴永强

我们将从两个方面来与大家一道分享怎样欣赏中国画。第一,是了解中国画的物质形式;第二,是认识和把握欣赏中国画须要具备的主体条件。

一、现传中国画的幅制与装裱形式

中国画的物质形式体现于其幅制和装裱形式。这些形式包括手卷、立轴、条幅与条屏、斗方、册页、扇面、镜片7种类型。

(一)手卷,是一种可携带的装裱形式,也称长卷。即裱成长轴一卷,画面连续不断,可从左至右展开横看,主要用于在桌面上欣赏。画幅的前后,特别是画幅后留有较长空白,供欣赏者题写赞语或鉴定意见。手卷外有“包首”,“包首”上贴有“题签”。画幅正面,前有“引首”,中为“画芯”,紧连画芯两边的是“隔水”,后有“拖尾”。

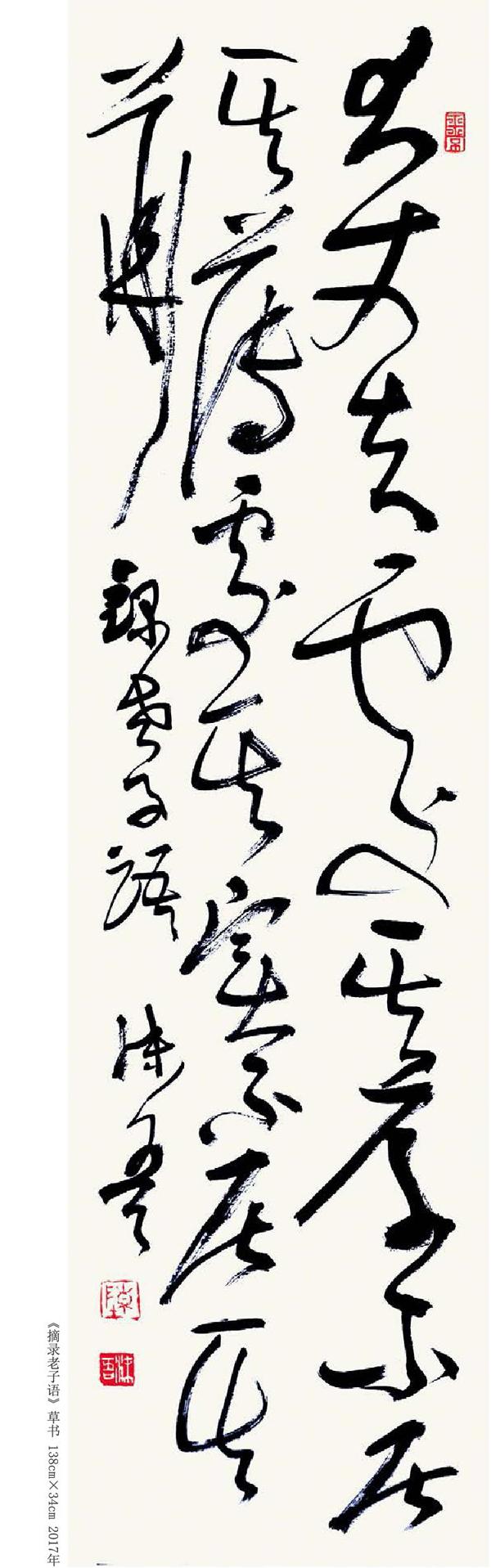

(二)立轴,又称挂轴。盛行于北宋宣和时期。四尺以上的称“大轴”,俗称“中堂”,特大者称“大堂”或“大中堂”,三尺以下的称“立轴”。有三色、两色、一色三种绫(色纸)裱,也有绢裱的。立轴上装天杆,下装地轴。在装裱好的书画作品上下各安一根木轴,便于悬而能赏,卷而能放。立轴的中间部分称“画芯”,上有“诗塘”“天头”,下为“地脚”或“地头”,上下又有“隔水”。有的天头贴“惊燕”(绶带),初不贴实,能飘动,后贴实,变为装饰。“画芯”上下端可加镶锦条,称“锦眉”或“锦牙”。

(三)条幅与条屏,指长条作品(尺寸一般为一张整纸对裁)。单独悬挂的称“条幅”,并挂的称“条屏”或“堂屏”,如四条屏、八条屏、十二条、十六、十八、二十六条屏等。

(四)斗方,近正方形的画幅,由一张整纸沿长度方向对开而成。最常见的是2尺见方的尺幅,幅面大小4平尺。一尺见方的小斗方称为“小品”。

(五)册页,是把绘画装裱成书的形式,便于携带、欣赏和保藏。有页页相连的,也有活页的。因画幅不大,亦称“小品”。

(六)扇面,将画面剪裁成扇形作画和装裱的形式,包括团扇和“扇面”。

(七)镜片,是指托裱后的画芯,适用于夹放镜框内,故又称“镜芯”。横、竖皆可,是一种简化了的立轴装裱形式。可装在镜框里悬挂欣赏。镜框设计讲求简练,不似欧美古典绘画的外框那样重雕饰。

华裔美国学者巫鸿在《重屏:中国绘画的媒材和表现》一书中指出,看一幅画,不应只看画芯里的图像内容,还应重视绘画的物质形式,因为这些物质性方面的东西表征了绘画与社会生活、文化习俗的联系,对理解绘画十分重要。英国汉学家苏立文在《诗书画三绝》一文中说:“观念与形式、文字与图像之间精妙而有意义的联姻,是中国传统文化成熟期的反映。”这种联姻便是以具体物质形式为载体的。通过上述这些物质类型,我们可以对中国画的传统特点及其与社会生活、文化习俗的联系形成直观的初步把握,从而跨入欣赏中国画的第一道门槛。

二、欣赏中国画的主体条件

要欣赏中国画,至少应该具备澄怀观道、人与物游、以大观小、以书观画四个主体条件。

(一)澄怀观道

澄怀,就是消除胸中的杂念,养成空明的心境;观道,就是体悟宇宙自然和社会人生的真谛。“澄怀观道”意味着唯有澄怀方能观道。在中国美学传统中,对艺术作品的创作与欣赏,是“澄怀观道”的重要实践手段。

据《南史·隐逸传》记载,生活在南朝刘宋时代的画家宗炳“好山水,爱远游……有疾,还江陵,叹曰:老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。凡所游履,皆图之于室,谓人曰:抚琴动操,欲令众山皆响。”这就是中国绘画史上著名的“卧游”典故,它象征了人们欣赏中国画的理想状态,即破除艺术与现实的界限,让身体进入画中展开游历。在其写作的中国最早的山水画论文章《画山水序》里,宗炳又说:“圣人含道暎物,贤者澄怀味象。”这意味着,“味象”(感悟形象)与“观道”是一个二合一的过程,其前提都在于“澄怀”。“澄怀观道”的思想渊源可以追溯到老庄,《老子》讲“涤除玄鉴”,《庄子》提出“坐忘”“心斋”“外物”“外生”“朝彻”“见独”“游心于物之初”等,都道出了“澄怀”对“悟道”的重要性。到了魏晋南北朝,这个思想被应用于审美和艺术,形成了中国历史上关于审美心胸的理论。

审美心胸的要义在于“虚静”。这一点被古代诗论画论反复强调。刘禹锡诗云:“虚而万景入。”苏轼写道:“欲令诗语妙,无厌空且静。静故了群动,空故纳万境。”郭熙指出:“看山水亦有体,以林泉之心临之则价高,以骄侈之心临之则价低。”所强调的都是“虚静”。张彦远在《历代名画记》中把这种状态描述为“凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智”,对中国画来说,不仅是创作的理想状态,也是欣赏的理想状态。

(二)人与物游

中国画采取散点透视,以移步换景的方法来表现对象,包含了时间的节奏和运动的视角。这就要求欣赏者采取“人与物游”的方式去观画,如宗炳的“卧游”一样,想象性地进入画面,“行到水穷处,坐看云起时”,达到“细细看,面面观”。或如郭熙所说的那样:“身即山川而取之,则山水之意度见矣。”

这是一个从“身游”到“心游”的过程。画家用“游”的方式来作画,观赏者用“游”的方式去观画,共同目的是超越身体的束缚,实现心灵的自由,达到《庄子》所说的“游心于物之初”“游心乎德之和”的境界。或者说,唯有“人与物游”,方能“澄怀观道”。

就中国画欣赏而言,实现“人与物游”有赖于三个条件:第一,中国画的散点透视法使画面可游可居,欣赏者不必像观看油画那样跟画幅拉开距离,可以入画而游;第二,中国画的物质存在方式使画幅卷有可存,展而能观,观看伴随时间进行而成为身心之“游”;第三,在古代,中国画的观赏一般处在私密场合,采取雅集式的观看方式,可以细观慢游。

西画的观看一般是在公共场合进行的,而中国画传统上往往是作为私人间的交往艺术,在文人雅集的场合中被观看的,这让细品成为可能。在中国绘画史上,“雅集”长久以来作为一个母题流传就侧面映证了这个事实,如北宋的“西园雅集”,自从其参与者之一的李公麟创作了《西园雅集图》后,历代许多画家,像南宋的马远、刘松年,元代的赵孟