〔摘 要〕 本文以2011~2022 年上市公司为研究样本, 基于数字化转型赋能新质生产力提升的深层逻辑, 考察了数字化转型对企业新质生产力的影响、作用机制及异质性特征。研究发现: (1) 数字化转型对企业新质生产力的发展具有显着的正向影响, 数字化转型带来的技术创新与管理创新满足了新质生产力的催生条件; (2) 不同特征的企业数字化转型对新质生产力的发展存在异质性, 相对于其他类型企业,数字化转型更加有利于提升技术密集型企业、东部企业、国有企业的新质生产力, 这有助于企业深刻理解新质生产力的特征并助力企业提升新质生产力; (3) 机制检验结果显示, 数字化转型主要通过技术创新与管理创新两个渠道促进企业新质生产力的发展, 技术创新是新质生产力发展的底层支撑, 而管理创新为技术创新提供了制度保障。

〔关键词〕 数字化转型 新质生产力 技术创新 管理创新 逐步回归 异质性

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.003

〔中图分类号〕F49; F124 〔文献标识码〕A

引 言

新质生产力是全社会热议的高频词汇, 从习近平总书记在考察调研时第一次提出“新质生产力”, 到“新质生产力” 正式进入中央文件, 这个令人耳目一新的原创性概念, 不仅指明了新发展阶段激发新动能的决定力量, 更明确了重塑全球竞争新优势的关键着力点。2024 年1 月31 日中共中央政治局第11 次集体学习中, 习近平总书记进一步阐释了“新质生产力” 的内涵和特点, 就理论概括而言, “新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径, 具有高科技、高效能、高质量特征, 符合新发展理念的先进生产力质态”。新质生产力概念的提出正是服务于经济社会的高质量发展目标, 在新的发展阶段需要有新的生产力理论做指导。在新质生产力的推动下, 能够实现全社会生产要素的创新性配置、产业结构深度转型升级, 并最终实现经济社会的高质量发展。

与此同时, 数字技术与实体经济深度融合,为新质生产力的形成创造了有利条件。《中国数字经济发展研究报告(2023 年)》指出, 数字化成为制造业乃至实体经济高端化、智能化、绿色化发展的关键变量, 智能化驱动企业的高端化发展, 全面提升企业的研发、生产、管理能力; 另外, 智能化支撑企业的绿色化发展, 促进企业全环节减碳与社会资源高效利用。新质生产力具有高附加值和高知识密集度等特点, 在数字经济背景下, 企业内部的数字化转型不仅能够促进生产制造环节的智能化, 还能促进管理业务流程的智能化[1] , 其具有较强的技术外部性, 能够赋能新质生产力的发展。那么, 企业内部的数字化转型如何影响新质生产力的提升, 其具有怎么样的发生路径, 不同企业之间又是否存在差异性? 这些问题的回答有助于深刻理解数字化转型赋能新质生产力发展的底层逻辑, 对于推动企业新质生产力发展具有重要的现实意义。

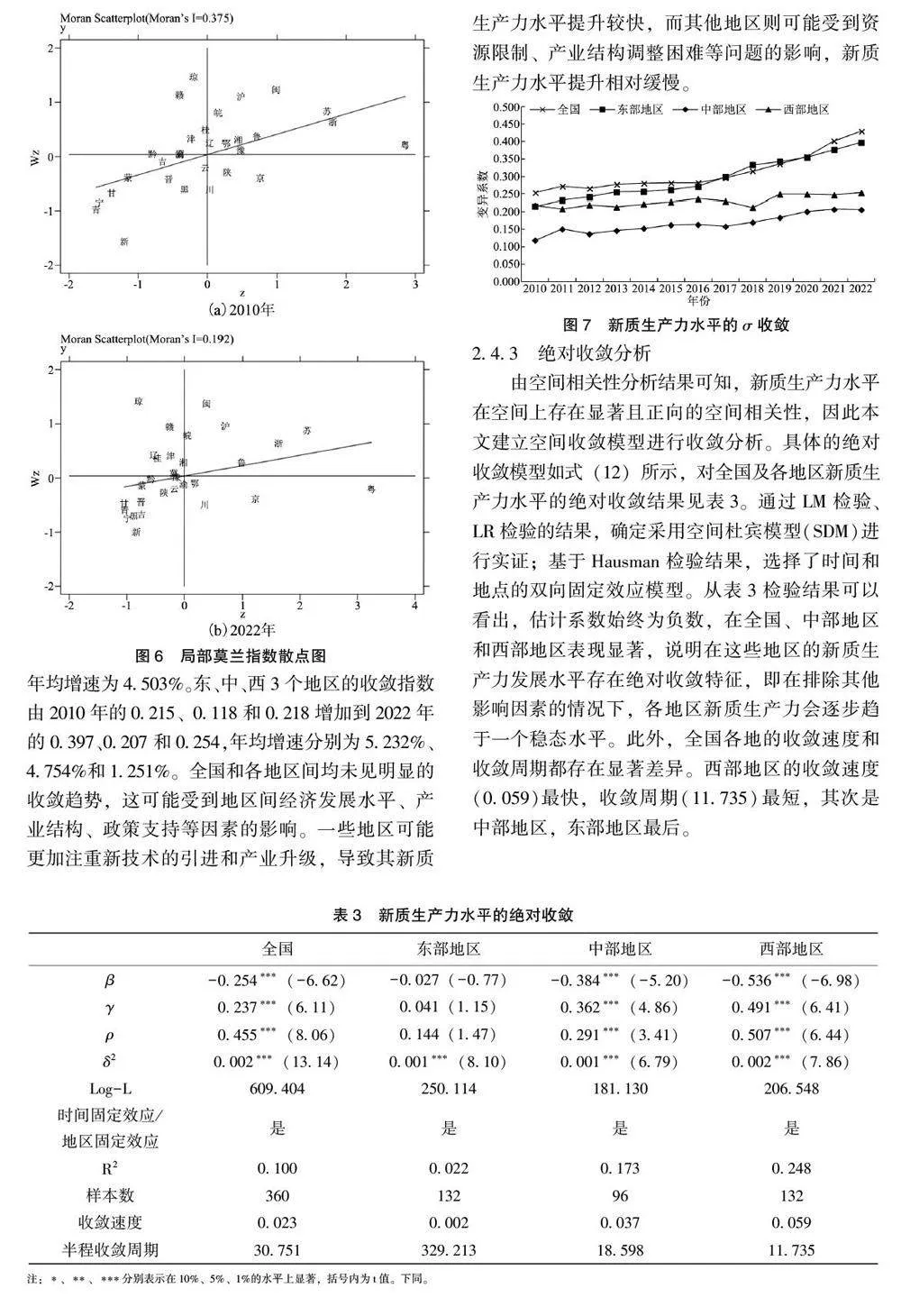

当前与本文密切相关的文献主要分为两类:(1) 对新质生产力的分析与解读。周文和许凌云(2023)[2] 从政治经济学视角进行解读, 其认为新质生产力是以科技创新为主导、实现关键性颠覆性技术突破而产生的生产力, 是对传统生产力的超越, 需要新的生产关系与之适应, 这一概念的提出是对马克思主义生产力理论的发展与创新,是马克思主义政治经济学中国化的重要理论命题。李政和廖晓东(2023)[3] 则是从新质生产力的理论、历史和现实三重视角进行剖析, 经过对历史和现实逻辑的梳理, 其认为新质生产力的形成与发展需要经历艰难的探索, 是一个长期的过程,它与社会生产力的发展和社会制度的变革密切相关, 在当今世界新质生产力的发展成为塑造竞争新优势的重要着力点, 有助于本国在全球发展中赢得主动权。高帆(2023)[4] 提出了理解新质生产力内涵的分析框架, 基于该框架从结果、要素、要素组合、产业形态等多个维度阐释了新质生产力的含义, 在此基础上将新质生产力与一般生产力进行了详细地比较。除此以外, 已有研究从多个维度、多个视角, 结合自身学科特点对新质生产力做出了丰富、全面的分析与解读[5-8] ; (2) 关于如何赋能新质生产力发展的相关研究。已有研究重点关注数字经济[9] 、数智技术[10] 、数据要素[11]以及教育[12] 等对新质生产力的赋能作用。同时有部分文献关注到在企业层面数字化转型如何赋能新质生产力的提升。张夏恒和肖林(2024)[13] 认为, 数字化转型为技术创新提供底层技术和要素支撑、为管理创新提供战略管理范式、为模式创新构建智能化运营的数字生态, 通过技术、管理与模式的融合创新共同驱动新兴产业的发展, 并最终实现新质生产力的涌现与发展。陈秀英等(2024)[1]则重点阐释了数字化转型赋能新质生产力提升过程中存在的各类问题, 如数字经济体制创新滞后导致对新经济的激励不足、科技管理制度滞后导致关键核心技术的短板突出、数字人才培养模式滞后导致人才规模和质量受限等, 并提出了对应的解决方案。翟云和潘云龙(2024)[14] 基于“动力-要素-结构” 的理论框架对数字化转型与新质生产力之间的关系进行了阐释, 概括而言, 技术逻辑、社会逻辑与关键事件构成了新质生产力形成的动力来源, 而新质生产力的要素迭代则进一步作用至社会的行动结构与功能结构之中。

已有研究存在部分关于数字化转型与新质生产力的理论探讨, 但缺乏直接的经验证明, 本文基于2011~2022 年上市公司数据, 构建了企业层面的新质生产力指标, 并深入分析了数字化转型对新质生产力的影响及作用机制, 丰富了国内关于推动新质生产力发展的实证研究; 不同的企业特征对其新质生产力的提升存在异质性, 本文从要素密集程度、地区分布、企业性质3 个角度深入分析了企业数字化转型对新质生产力发展的差异化影响, 有助于企业深刻理解新质生产力的特征并助力企业提升新质生产力。

1 理论机制分析

1. 1 数字化转型、技术创新与新质生产力提升

企业数字化转型能够通过提高生产效率和优化生产流程促进技术创新。数字化转型以数字技术作为底层支撑, 通过将各种高新技术嵌入到具体的生产过程, 从而实现生产效率的提升。具体而言, 数字技术主要包括区块链、云计算、物联网与人工智能等。区块链具有去中心化、不可篡改、透明、安全和可编程性等特征, 通过将区块链技术运用在生产流程中, 能够降低各类信息的不对称性, 改进与完善整体生产过程, 使得生产模式更趋安全、高效。云计算技术则是为企业提供了更具灵活性、扩展性的存储方式, 嵌入到生产过程中能够实时分析与监测生产数据, 有利于提高资源利用效率。物联网的主要功能为将传感器连接至互联网, 实时监测生产过程, 降低各个环节的风险, 提高生产环节的可见性与透明度。人工智能技术的应用有利于优化生产过程, 提高生产链条的自决策与自执行能力, 极大地提高生产效率; 另外, 数字化转型能够通过创新资源配置方式, 有效提高生产效率, 优化生产流程。具体而言, 数字化转型赋予了土地资源新形态, 能够利用新一代信息技术来监测、整合与分析土地资源状态, 突破时空限制, 拓展产业空间。数字化转型促进了劳动要素的升级, 从劳动主体而言,数字化转型有利于提高劳动者数字素养, 促进人机协同, 提高生产效率。从生产工具而言, 数字化转型使得劳动者的生产工具更具数字化属性,有利于提高劳动者的生产效率。数字化转型还赋予了资本要素新内涵, 使得资本要素的流通更具安全性与效率性。

企业内部的技术创新是新质生产力提升的重要来源, 新质生产力以创新起主导作用, 其代表先进生产力的演进方向, 是由技术革命性突破、生产要素创新型配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力形态, 因此数字化转型带来的技术创新与新质生产力的催生条件不谋而合, 数字化转型能够通过技术创新促进企业新质生产力的提升。

1. 2 数字化转型、管理创新与新质生产力提升

企业数字化转型对于内部的管理创新具有重要推动作用。(1) 数字化转型使企业能够更加高效地管理和利用各类数据。通过数据分析, 管理层可以更准确地了解市场需求、客户行为和内部运营情况, 从而为创新提供基础; (2) 数字化工具和平台提供了更加便捷和实时的沟通与协作方式, 这有助于打破组织内部的信息壁垒, 激发员工的创新思维和团队合作精神; (3) 数字化技术的应用可以改善业务流程, 提高生产力和效率, 从而释放出更多资源用于创新实践。此外, 数字化平台也为企业开放了更多与供应商、合作伙伴和客户进行合作的机会, 促进了跨界合作与创新; (4)数字化转型还推动了管理模式的更新和转变, 如采用敏捷管理方法、探索新的组织结构和领导方式, 从而激发管理层在管理实践上的创新思维和实践。

综上所述, 企业数字化转型能够通过创新管理范式促进企业管理创新, 提高企业组织管理能力。新质生产力的提升依赖颠覆性的技术创新, 企业内部的管理创新为技术创新提供了保障。企业创新制度缺乏、内部管理落后自然难以推动技术创新, 当前大部分企业仍然面临产权不明晰、制度不完善和管理落后的问题, 缺乏与创新相匹配的激励制度、人才引进制度等内部制度保障, 企业创新能力的增强需要通过制度创新, 调动企业家和科技人员的积极性, 掌握自主创新所需的知识和管理经验, 激活企业自主创新的内在动力。而通过数字化转型带动的企业内部的管理创新为各类创新主体提供了保障, 能够缓解企业层面的制度问题, 更好地促进新质生产力的涌现与提升。

2 样本选择与变量设定

2.1 样本选择与数据来源

本文的数据来源于2011~2022 年国泰安上市公司数据库, 数据处理过程如下: (1) 剔除ST和∗ST 等状态异常的企业样本、剔除金融行业的企业样本; (2) 剔除变量缺失较为严重的样本; (3)对所有连续变量进行前后各1%的缩尾处理。

2. 2 变量设定

被解释变量: 企业新质生产力(Npro)。本文参考宋佳等(2024)[15] 的做法, 基于生产力二要素理论[16] , 同时考虑劳动对象在生产过程中的作用和价值, 采用熵值法测算企业层面的新质生产力指标。

解释变量: 数字化转型(digit)。企业数字化转型是指企业通过应用各类新兴技术实现生产流程的数字化, 进而推动全要素生产力的提升。关于企业数字化转型的测度方法主要有3 种: (1)运用问卷调查方法实地考察企业的数字化转型程度然后进行量化处理[17] ; (2) 使用无形资产中具有数字化属性的投资占比来衡量[18] ; (3) 使用文本分析方法整理上市公司年报中数字化转型词频的数据[19,20] 。以上3 种测量方法各有利弊, 相对而言第3 种方法数据可获得性更强、覆盖面更为广泛,因此本文参考吴非等(2021)[19] 的做法测算企业的数字化转型程度, 并利用赵宸宇等(2021)[20] 的算法框架再次测算数字化转型程度以作稳健性分析。

控制变量: 参考戴翔等和马皓巍(2023)[21] 、衣长军和赵晓阳(2024)[22] 的研究, 选取可能影响上市公司新质生产力发展的指标, 具体包括企业规模(Size)、企业成立(FirmAge)、企业现金流(FirmAge)、营业收入增长率(growth)、无形资产占比(Intangible)、有形资产占比(Tangible)、董事会规模(Board)、独立董事占比(Indep)、前三股东持股占比(Top3)。

2. 3 模型构建

为考察企业数字化转型与新质生产力之间的关系, 构建以下计量模型:

Nproit =β0 +β1digitit +Xit +θi +δt +εit (1)

其中, Nproit是被解释变量, 即企业新质生产力, 从劳动力和生产工具两个方面来进行衡量。digitit是核心解释变量, 表示企业的数字化转型程度。Xit代表影响企业新质生产力的控制变量集合。模型控制了企业固定效应θi 与年份固定效应δt 并在企业层面进行聚类, εit为随机扰动项。

3 实证结果分析

3. 1 基准回归结果

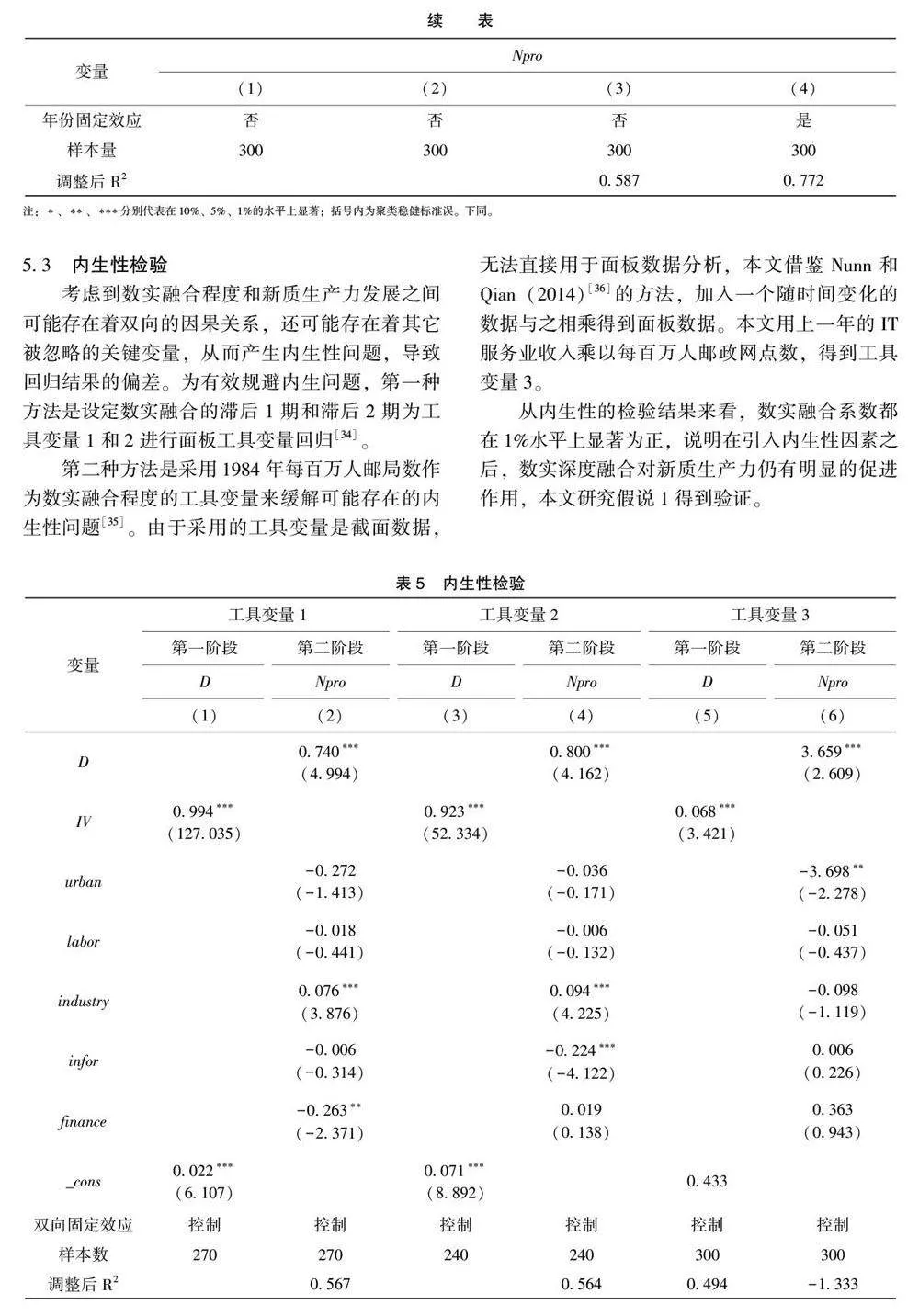

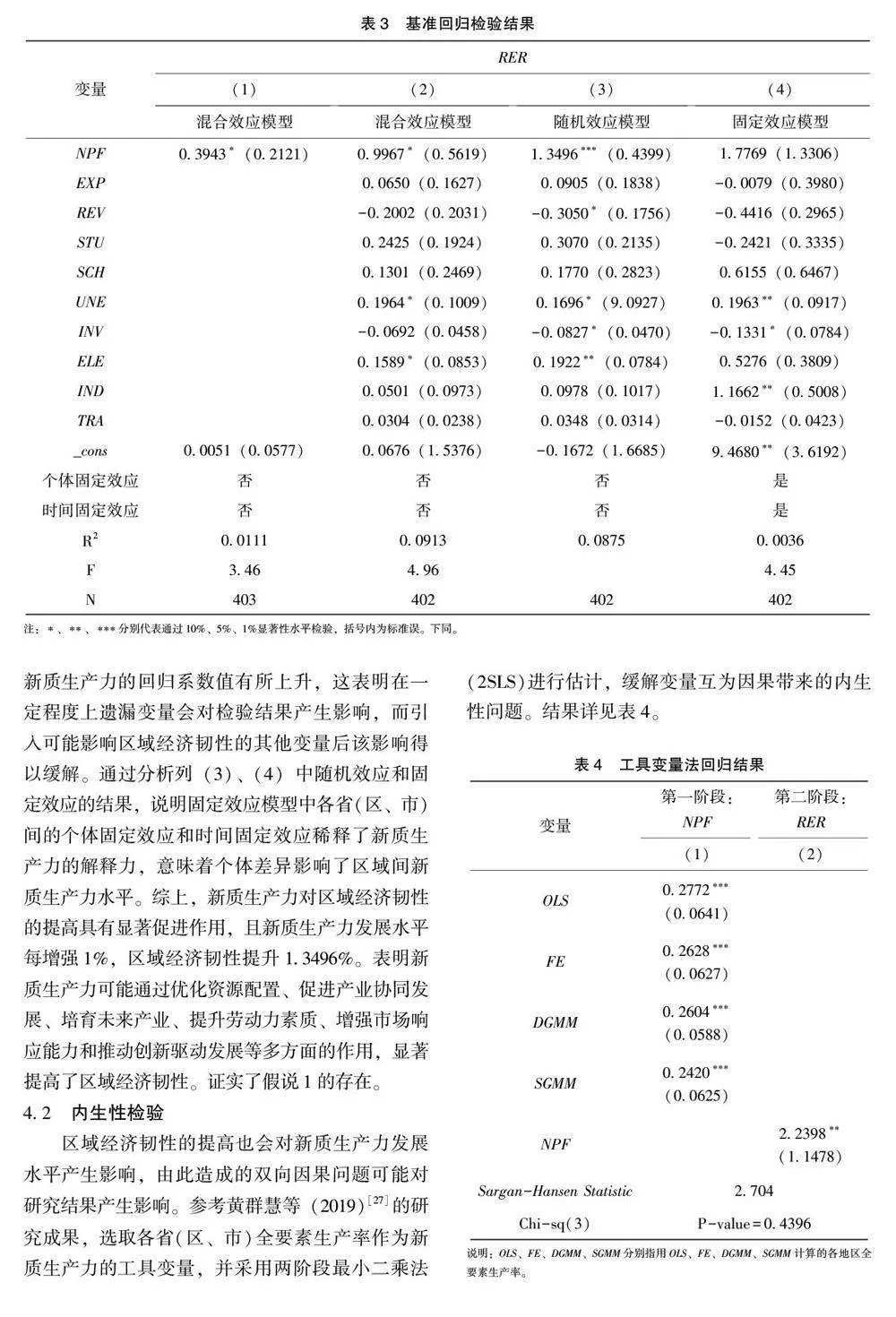

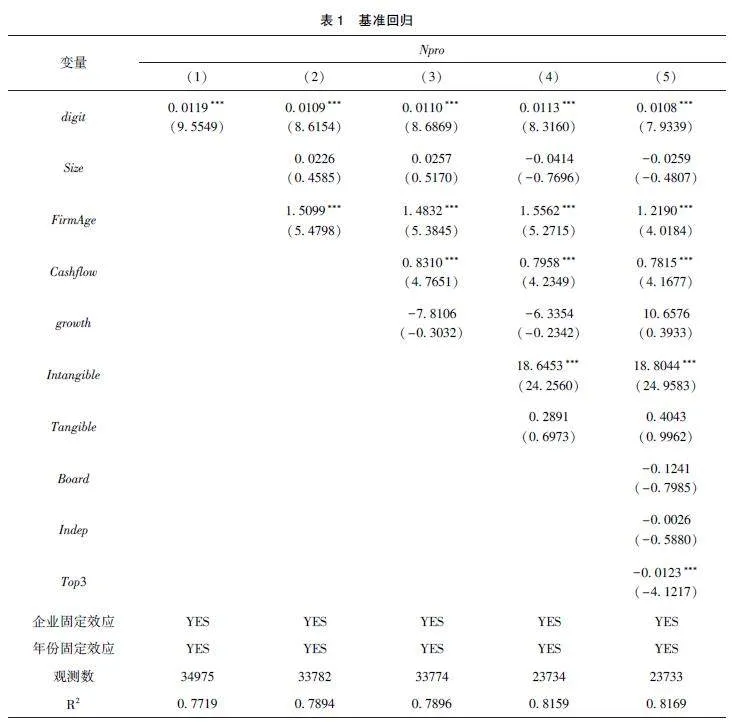

本文采用逐步回归方法进行分析, 回归结果如表1 所示。列(1) 为核心解释变量对被解释变量的单独回归, 控制了企业与年份固定效应, 列(2) 在此基础上加入了企业基本信息变量, 包括企业规模与企业成立年限, 列(3) 加入了企业财务状况变量, 包括企业现金流与企业营业收入增长率, 列(4) 进一步控制了有形资产与无形资产变量, 列(5) 加入了企业股权结构相关变量。可以发现核心解释变量的估计系数始终显着为正, 这意味着数字化转型有利于企业新质生产力的提升, 初步证实了二者之间的关系。观察列(5) 其他控制变量的回归结果可以发现企业成立年限、企业现金流比率、无形资产占比对企业新质生产力发展表现出显着的正向影响, 而前三股东持股占比对企业新质生产力发展表现出显着的负向影响, 可能的原因在于企业成立年限越久, 越有利于隐性知识创新, 从而推动新质生产力的发展[23] , 企业现金流为内部转型升级提供了资金支撑, 无形资产为企业创新发展提供技术支持。同时, 前三股东持股占比越高意味着股权集中度较高, 不利于企业内部积极性的发挥, 并在一定程度上降低了流动性收益, 从而不利于新质生产力提升。

3. 2 稳健性与内生性分析

本文采用多种方式对基准结论的稳健性进行分析。

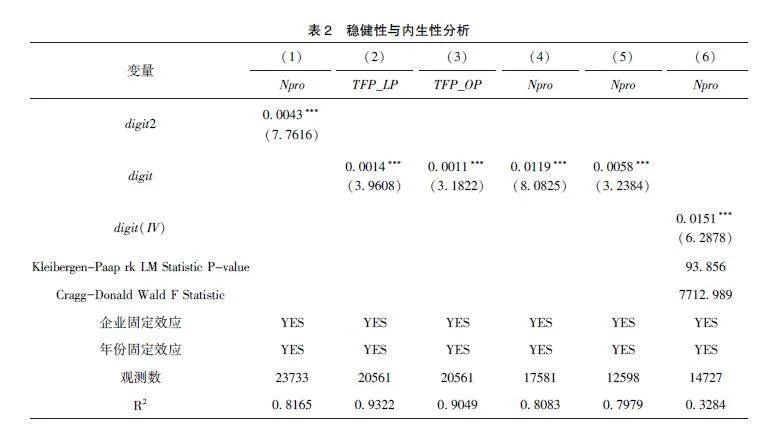

替换核心解释变量。基准回归结果按照吴非等(2021)[19] 的做法测算企业的数字化转型程度,进一步, 利用赵宸宇等(2021)[20] 的算法框架再次测算数字化转型程度(digit2)以作稳健性分析。回归结果如表2 列(1) 所示, 数字化转型的估计系数仍显着为正。

替换被解释变量。新质生产力的核心标志是全要素生产率的大幅提升, 全要素生产率能够在一定程度上反映企业的新质生产力水平。参考宋佳等(2024)[15] 的做法, 使用全要素生产率来替换被解释变量, 分别采用LP 法与OP 法对企业全要素生产率进行测算。回归结果如表2 列(2)、(3)所示, 数字化转型对企业全要素生产率表现出显着的正向影响。

样本调整。(1) 在基准回归的样本期间内,2020 年及之后的新冠肺炎疫情对企业发展产生了巨大影响, 为了避免外部事件冲击导致的结果不确定性, 剔除2020~2022 年的数据后再进行回归,回归结果如表2 列(4) 所示, 结果未发生显着变化; (2) 考虑到省会城市和直辖市具有一定的经济特殊性, 剔除直辖市和省会城市的企业样本后再进行回归, 结果如表2 列(5) 所示, 数字化转型对企业新质生产力仍具有促进作用。

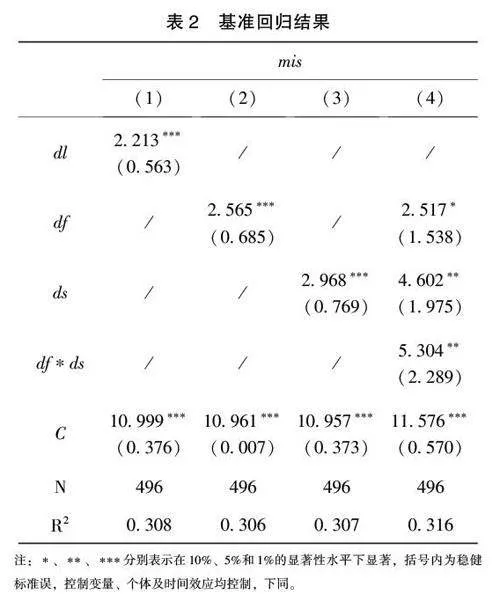

内生性分析。企业数字化转型程度越高, 越有利于企业内部的技术创新与管理创新, 从而推动新质生产力发展, 而新质生产力的发展更加有利于企业增加数字化投入, 提高数字化转型程度,二者之间可能存在互为因果导致的内生性问题,本文采用工具变量法对上述可能存在的内生性问题进行检验。工具变量构建如下: 参考柏培文和喻理(2021)[24] 的做法, 选用外生的地理变量作为工具变量, 根据高德地图与交通运输部发布的《全国沿海港口布局规划》中各城市和各沿海口岸的经纬度, 测算出各城市与其最近港口之间的距离, 距离沿海港口越近, 其地区资源禀赋越高、产业结构越完善, 越有利于企业的数字化转型;另外, 各地区地理条件是外生决定, 对企业决策影响较小, 满足工具变量要求。由于本文研究数据为面板数据, 为与截面工具变量匹配, 参考Nunn 和Qian 等(2014)[25] 的做法, 构建港口距离与滞后1 期数字化转型程度的交互项, 得到最终的工具变量进行IV-2SLS 回归分析。结果如表2 列(6) 所示, 工具变量通过了不可识别与弱工具变量检验, 并且数字化转型的估计系数仍显着为正。

4 异质性分析

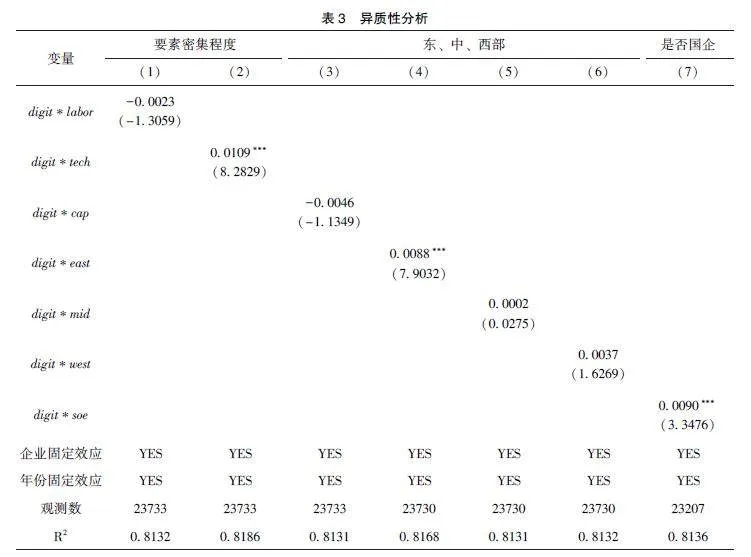

区分行业性质。为考察何种类型的企业数字化转型对其新质生产力的提升作用更明显, 本文按照行业分类将企业划分为劳动密集型、技术密集型和资本密集型企业, 回归结果如表3 列(1) ~(3) 所示, 数字化转型有利于提升技术密集型企业的新质生产力, 而劳动密集型与资本密集型企业样本回归结果并不显着。可能的原因在于技术密集型企业具有人才和技术优势, 能够有效将要素资源与数字技术融合发展, 这种高效融合能够促进企业内部的技术创新与管理创新, 赋予企业新的生产函数与技术水平, 从而促进企业新质生产力的发展。

区分企业所属地区。企业所属地区不同, 其数字化转型程度会有所差异, 从而使得不同地区企业数字化转型对其新质生产力发展存在不同影响。为分析地区特征带来的差异化影响, 本文将企业样本划分为东、中、西部企业, 回归结果如表3 列(4) ~(6) 所示, 数字化转型有利于提升东部企业的新质生产力, 而中、西部企业样本回归结果并不显着。可能的原因在于东部地区先发优势较为明显, 产业结构完善, 具有人才和技术优势, 企业数字化转型程度较高, 对新质生产力的积极影响较为明显。

区分企业性质。国有企业与非国有企业在社会责任、政治关联等方面存在明显差异。近年在各类负面事件的外部冲击下, 经济运行受到巨大影响。作为国民经济的“顶梁柱” 和“压舱石”,国有企业能够有效发挥经济稳定器的作用, 对供应链上下游企业进行帮扶而稳定其生产经营活动[26] 。为分析不同性质企业数字化转型对其新质生产力带来的差异化影响, 本文将企业样本划分为国有企业与非国有企业, 回归结果如表3 列(7) 所示,国有企业数字化转型对新质生产力的正面影响更为显着, 可能的原因在于与非国有企业相比, 国有企业往往具有政治关联优势, 在政府采购、政府补贴和外部融资等方面具备独特优势。

5 机制检验

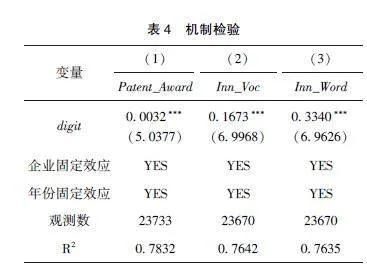

根据前文理论分析, 企业数字化转型能够通过企业内部的技术创新与管理创新促进新质生产力的提升, 本文对此假定进行验证。为缓解传统中介效应的内生性问题, 参考江艇(2022)[27] 的做法, 使用两步回归的方式进行验证。对于技术创新, 使用企业发明专利、实用新型和外观设计的总授予量来表示, 回归结果如表4 列(1) 所示, 数字化转型对企业技术创新表现出显着的正向影响。对于管理创新, 参考黄珊珊和邵颖红(2017)[28] 的做法, 根据上市公司年报整理出能够体现高管创新意识的关键词, 利用词频分析法来衡量企业的管理创新。回归结果如表4 列(2)、(3) 所示,Inn_Voc 表示创新意识的总词数, Inn_Word 表示创新意识的总字数, 无论用何种方式来衡量管理创新, 数字化转型的估计系数都显着为正, 这意味着数字化转型能够促进企业内部的管理创新。

6 结论与政策启示

本文的研究结论如下: (1) 数字化转型能够促进企业新质生产力的发展, 该结论经过替换变量、调整样本、剔除内生性等方式检验后依然稳健; (2) 具有不同特征的企业数字化转型对新质生产力的发展存在异质性, 具体表现为数字化转型有利于提升技术密集型企业的新质生产力, 而劳动密集型与资本密集型企业样本回归结果并不显着; 数字化转型有利于提升东部企业的新质生产力, 而中、西部企业样本回归结果并不显着;国有企业数字化转型对新质生产力的正面影响更为显着; (3) 机制检验结果显示, 数字化转型主要通过技术创新与管理创新两个渠道促进企业新质生产力的发展。

基于上述结论, 本文提出以下对策建议: (1)企业要重视新质生产力发展的战略价值和市场意义, 将新质生产力发展理念融入到企业的生产与经营过程中, 同时重视数字化转型对新质生产力的推动作用, 加快数字技术的创新与应用, 企业管理层应该善于使用互联网思维对传统生产方式与流程进行改造, 围绕客户需求进行研发创新,实现全要素生产率的大幅改进; (2) 中、西部企业应该更加重视并深入理解数字化转型带动新质生产力提升的底层逻辑, 积极发挥数字化转型的作用, 推动新质生产力的发展。另外, 国有企业应积极发挥经济的“稳定器” 作用, 积极帮扶供应链上下游企业推动数字化转型, 带动供应链上民营企业的健康发展, 从而促进全社会新质生产力的提升; (3) 数字化转型主要通过技术创新与管理创新两个渠道促进企业新质生产力的发展,因此, 要积极利用数字化转型完善企业内部管理,建立创新制度。通过建立企业创新制度体系, 能够为企业创新提供高效的管理和制度安排, 提高创新效率。企业可以利用数字化工具与平台完善内部管理和组织流程, 对产品设计、生产、营销、提供服务、改进工艺等各个部分进行重新组合,形成战略优势。同时, 还应利用数字技术的开放性建立与外部联系的可行渠道, 以促进创新的识别、资源的分配和方案的实施。通过内部和外部业务的开展, 推动创新活动的进行。

参考文献

[1] 陈秀英, 刘胜, 沈鸿. 以数字化转型赋能提升新质生产力[J]. 新疆社会科学, 2024, (2): 41~45.

[2] 周文, 许凌云. 论新质生产力: 内涵特征与重要着力点[J].改革, 2023, (10): 1~13.

[3] 李政, 廖晓东. 发展“新质生产力” 的理论、历史和现实“三重” 逻辑[J]. 政治经济学评论, 2023, 14 (6): 146~159.

[4] 高帆. “新质生产力” 的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J].政治经济学评论, 2023, 14 (6): 127~145.

[5] 蒲清平, 黄媛媛. 习近平总书记关于新质生产力重要论述的生成逻辑、理论创新与时代价值[J]. 西南大学学报( 社会科学版), 2023, 49 (6): 1~11.

[6] 魏崇辉. 新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革, 2023, (6): 25~38.

[7] 王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[ J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1): 31~47.

[8] 纪玉山, 代栓平, 杨秉瑜, 等. 发展新质生产力推动我国经济高质量发展[J]. 工业技术经济, 2024, 43 (2): 3~28.

[9] 焦方义, 杜瑄. 论数字经济推动新质生产力形成的路径[J].工业技术经济, 2024, 43 (3): 3~13, 161.

[10] 刘海涛, 陈世青. 数智技术赋能国有企业新质生产力发展的内在机理与实践路径[J/ OL]. 西华师范大学学报( 哲学社会科学版): 1~10 [2024-04-08].

[11] 张夏恒, 刘彩霞. 数据要素推进新质生产力实现的内在机制与路径研究[J/ OL]. 产业经济评论: 1~21 [2024-04-08].

[12] 姜朝晖, 金紫薇. 教育赋能新质生产力: 理论逻辑与实践路径[J]. 重庆高教研究, 2024, 12 (1): 108~117.

[13] 张夏恒, 肖林. 数字化转型赋能新质生产力涌现: 逻辑框架、现存问题与优化策略[J]. 学术界, 2024, (1): 73~85.

[14] 翟云, 潘云龙. 数字化转型视角下的新质生产力发展———基于“动力-要素-结构” 框架的理论阐释[J]. 电子政务,2024, (4): 2~16.

[15] 宋佳, 张金昌, 潘艺. ESG 发展对企业新质生产力影响的研究———来自中国A 股上市企业的经验证据[ J/ OL]. 当代经济管理: 1~13 [2024-04-06].

[16] 斯大林. 斯大林选集(下卷) [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局, 译. 北京: 人民出版社, 1979: 338~339.

[17] 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界, 2021, 37 (5): 170~190, 13.

[18] 王宇, 王铁男, 易希薇. R&D 投入对IT 投资的协同效应研究———基于一个内部组织特征的情境视角[ J]. 管理世界,2020, 36 (7): 77~89.

[19] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现———来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130~144, 10.

[20] 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021, 42 (7): 114~129.

[21] 戴翔, 马皓巍. 数字化转型、出口增长与低加成率陷阱[J].中国工业经济, 2023, (5): 61~79.

[22] 衣长军, 赵晓阳. 数字化转型能否提升中国跨国企业海外投资效率[J]. 中国工业经济, 2024, (1): 150~169.

[23] 芮明杰, 周希炯. 公司成立年限对隐性知识创新影响的实证研究[J]. 当代财经, 2010, (3): 68~74.

[24] 柏培文, 喻理. 数字经济发展与企业价格加成: 理论机制与经验事实[J]. 中国工业经济, 2021, (11): 59~77.

[25] Nunn N, Qian N. US Food Aid and Civil Conflict [J]. Ameri⁃can Economic Review, 2014, 104 (6): 1630~1666.

[26] 曾嶒, 唐松. 新冠疫情下国有企业的经济稳定器作用———基于供应链扶持的视角[J]. 经济研究, 2023, 58 (3): 78~96.

[27] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (5): 100~120.

[28] 黄珊珊, 邵颖红. 高管创新意识、企业创新投入与创新绩效———基于我国创业板上市公司的实证研究[ J]. 华东经济管理, 2017, 31 (2): 151~157.

(责任编辑: 杨 婧)

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“东北亚国际与地区重大问题跟踪及应对研究” (项目编号: 22JJD810035)。