摘" 要:以具身认知理论为指导,聚焦于川剧非遗IP设计,旨在通过现代设计手法激活和传承非遗川剧。通过分析用户在接触非遗时的具身认知发展特征,提炼具身认知与IP设计关联的感知层、行为层和情境层,并将核心文化符号转化为川剧非遗设计元素,将传统川剧艺术精髓融入现代审美语境,开展川剧非遗IP形象设计与IP文创设计实践。确认具身认知理论在川剧非遗IP设计中的实际应用价值,有助于非遗资源的创新性转化和活态传承。

关键词:具身认知;非物质文化遗产;川剧;IP设计

非物质文化遗产(非遗)承载着民族历史记忆与智慧,对于维系民族精神、增强文化自信有着基础性作用。习近平总书记在党的十九大报告中指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强[1]。随着新时代的变迁,然而,非遗也面临着资源分散与整合困难、传承人减少与老龄化、产业化发展滞后等问题,亟需现代化转型因此,为应对非遗川剧在现代生活中的弱化挑战,本研究运用具身认知理论,结合观众实际感知、行为习惯及情境下的用户心理分析,深入挖掘提炼川剧艺术的独特元素。旨在通过创新传承模式,将川剧深厚的文化内涵融入现代情感体验,据此构建具有典型川剧韵味的非遗IP形象和文创产品系列,增强公众对川剧文化的认同感。

一、我国非遗IP发展现状

数字时代改变了人们的消费模式和信息传播方式,消费者对个性化、情感化体验的需求增强,推动了富含故事内涵的独特IP形象市场的热度与繁荣,同时也促进了IP设计行业的蓬勃发展。在我国各地,非遗IP设计呈现多元化发展趋势,各地区充分利用丰富多样的非遗资源,积极探索转化为具有市场竞争力的文化IP。例如,北京国家京剧院打造的经典京剧角色IP在首展中亮相;宁波市以省级非遗项目宁波汤圆为基础,推出了可爱生动的“团宝”非遗IP形象;广东省佛山市顺德区则结合当地非遗元素,创新推出了“顺文文”和“顺菲菲”等非物质文化遗产IP。这些IP的成功塑造拉近了非遗产品与现代观众的距离。然而,通过对现有非遗IP形象的分析发现,该领域研究的成熟度仍有待提升。具体表现为非遗IP形象设计时常显得单一刻板,过度依赖传统符号导致其缺乏立体感和生动性,难以与年轻受众建立共鸣与情感链接。同时,在挖掘非遗的情感内涵方面力度不足,使IP形象在激发共情方面表现乏力,无法有效构建情感纽带。此外,在转化过程中,非遗的深层次故事、技艺及人文价值尚未得到充分提炼,导致部分IP形象内容空洞,吸引力有限。

二、面向川剧非遗IP设计模式阐析

(一)具身认知理论

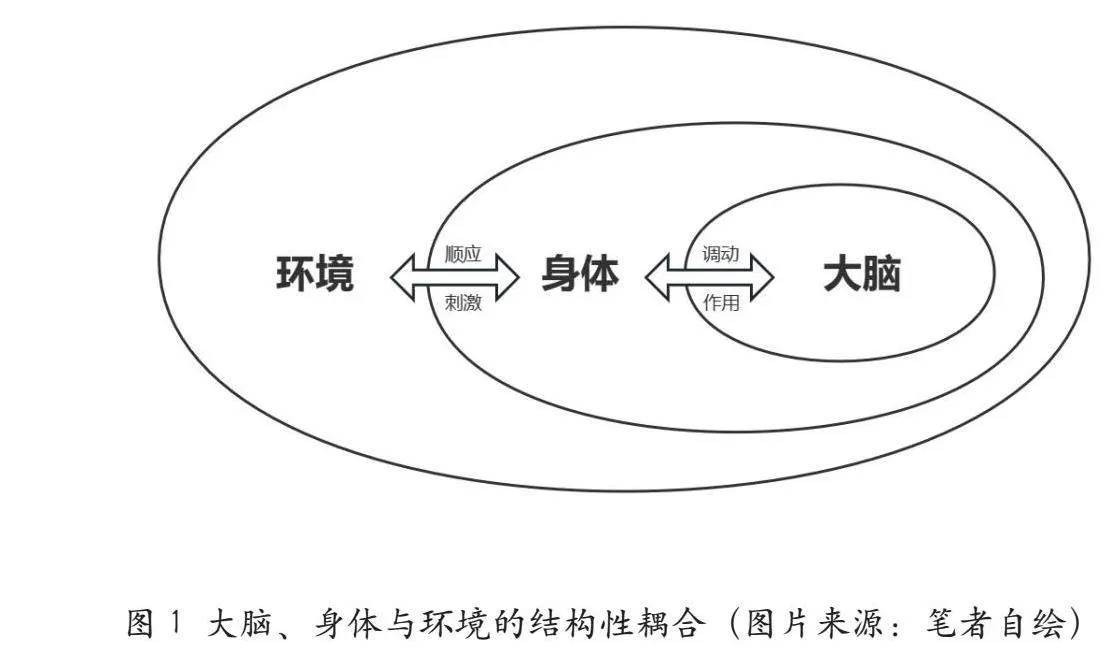

20世纪80年代中期以来,具身认知(Embodied Cognition)理论被国内外广大研究者所提及和重视,其核心观点关注认知主体的身体以及认知主体所处的实时环境如何影响着人们的认知活动[2]。具身认知的理论强调三个核心特征:首先,认知活动具有深刻涉身性,即感知和认知过程紧密围绕身体展开,尤其是通过感知觉系统和运动系统的运作,身体的物理特性直接影响人类认知的内容、形式与进程。其次,认知并非独立于大脑,而是体现强烈的具身性。认知过程是大脑、身体与周围环境三者动态交互的结果,认知能力在个体与环境的实际互动中得以形成和发展。最后,认知体现出明显的环境嵌入特性,外部环境不仅是认知发展的背景,而是整个认知系统不可或缺的部分,大脑、身体与环境相互交织(如图1)。这意味着环境结构以及外部刺激对认知功能起到了至关重要的塑造作用。

(二)具身认知视角与川剧非遗的联系

每个民族和地区都孕育着独一无二的文化瑰宝,这些文化产物在特定的历史背景下形成,并服务于其所属社群。面对时代的变迁、环境变化和人群需求的更迭,文化形态需灵活转型以适配新的现实条件。川剧作为四川代表性的文化符号,经历了长时间的历史磨练,仍然具有强大的文化生命力。在现在的文化环境里,大众认同文化IP,而川剧具有文化人物、历史故事、历史服装、服装搭配、舞台美术、传统音乐等IP[3]。

近年来,非遗创意产业蓬勃发展,网络媒体关注度飙升,涌现出大量视觉文创等产品。然而,用户在此产业中往往扮演被动接受者的角色,导致非遗创意产业在激发认知兴趣和形成深刻记忆方面存在不足。随着现代设计理念的转变,以用户体验为设计核心愈发重要,提升用户在川剧文化数字化过程中的体验感成为亟待解决的关键问题。

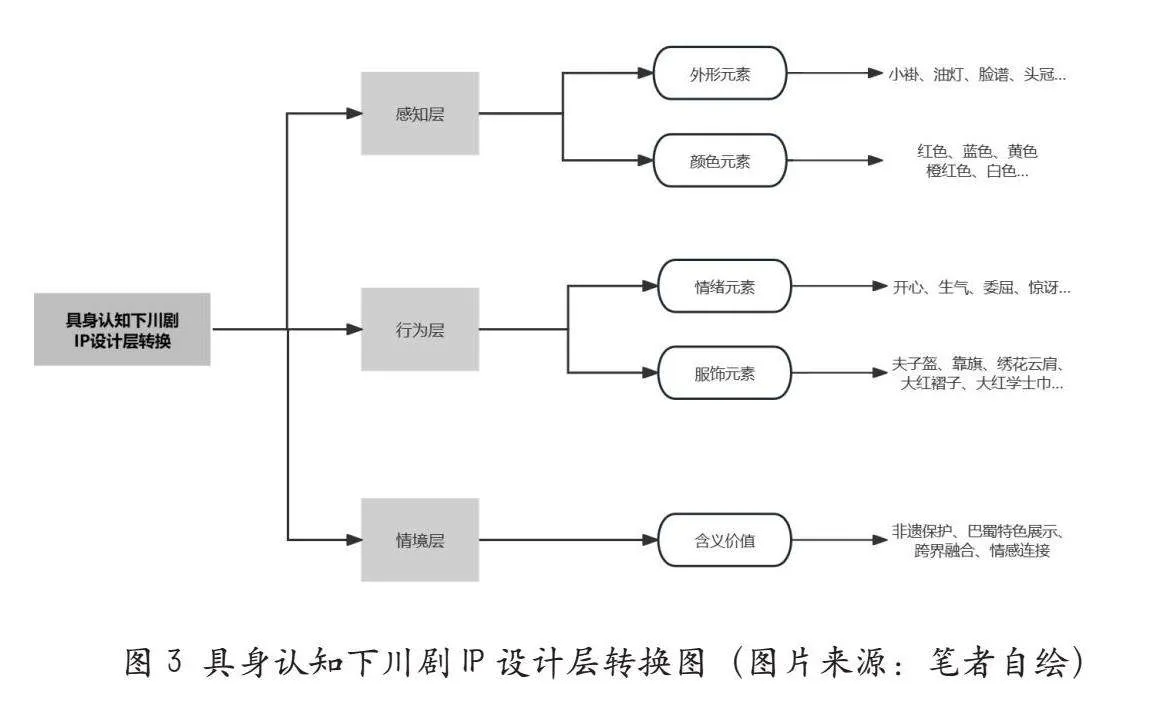

在具身认知视角下,IP设计对川剧文化元素的解析涵盖三个关键层次。首先,感知层关注用户如何通过五感将抽象的文化元素转化为直观可感知的表达形式,这是最直接且生动的外在体验。其次,行为层聚焦于用户面部情绪和服饰背景,通过分析他们在观看不同场景中的具体表现,以揭示事物的整体含义和内在联系。最后,情境层则探讨在坚守川剧文化背景的前提下,构建用户与社会文化之间的情感纽带,从而通过情感层面理解文化的深层次内涵。本研究将立足于具身认知理论,构建川剧数字化设计中人(大脑)、行为(身体)与环境三者之间的关系,并在此框架下详细探讨具身认知下川剧IP的设计策略与模式。

(三)川剧非遗IP的具身认知模式解析与应用研究

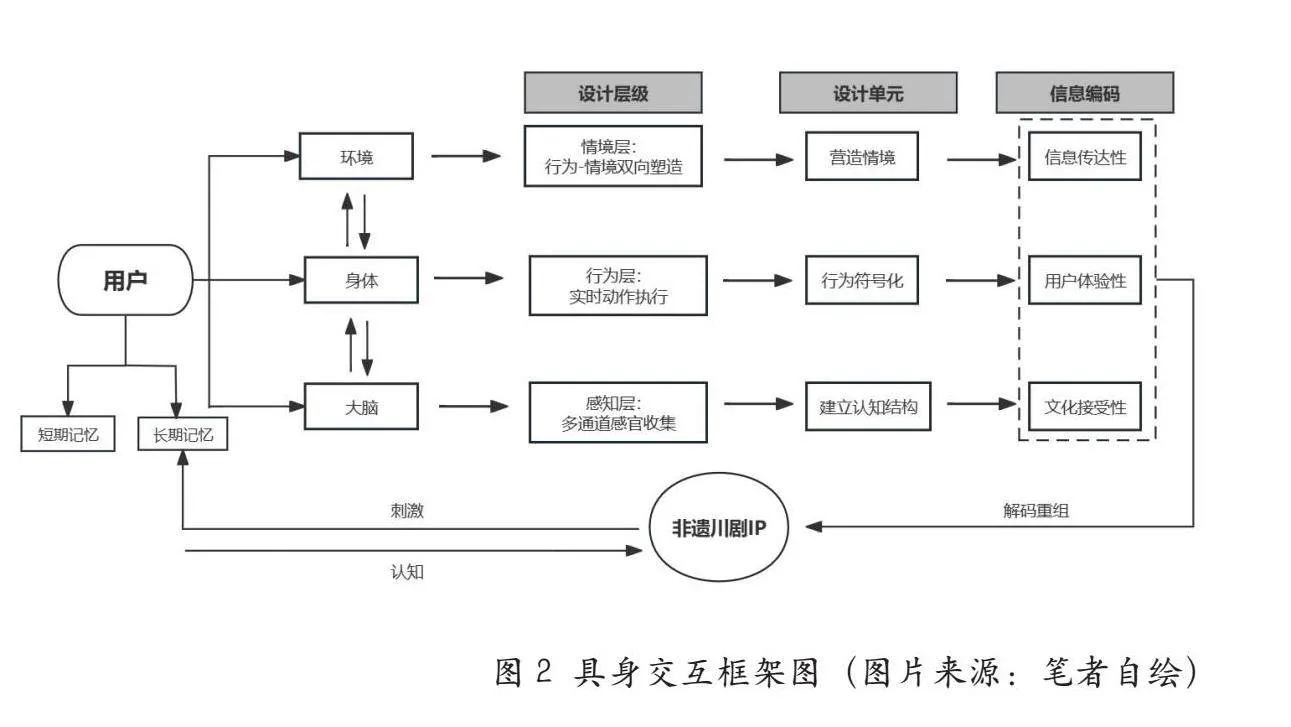

基于具身认知理论下的IP设计,为用户带来从感知层到行为层并升华至情境层的设计,从而满足用户的审美需求、文化需求和情感需求[4]。在具身认知理论的指引下,川剧IP形象设计研究专注于将用户对非遗的感知、行为及情感体验转化为视觉表达。研究过程中,系统构建川剧文化内容体系,深入挖掘各类资源,并以非遗特色、应用实践与意识形态三大维度整合文化资源,对应具身认知的感知、行为和情境三个层次。通过对观众观看川剧时的细腻感受及情感反应进行分析,提炼出具有代表性的川剧设计元素。设计元素从视觉出发,逐步延伸至身体感知和意识理解层面,成为塑造IP形象的重要视觉组成部分,实现对川剧文化的理解(如图2)。

在设计过程中,一方面用户基于自身对川剧文化的理解和认知,形成特定的感知信息,并从中筛选符合个人喜好的设计元素;另一方面,赋予IP独特的造型、色彩搭配、环境背景及情感传达特性,使IP包含的美学价值有效提升产品的文化底蕴。当用户接触川剧IP时,通过对其视觉形象及整体体验环境的感受,深化对非遗川剧的记忆和认知。作为连接非遗与现代用户的纽带,IP设计应借助身体感官通道和互动机制,让用户直观体验到生动的感知交流,增进对非遗的理解和情感共鸣。

三、探析具身认知理论在川剧非遗IP设计中的" " " " 设计实践

(一)身体感知层设计探析

梅洛-庞蒂在《知觉现象学》中提到人在反思之前已有体验,人的知觉和意识以身体为中介,才能“在世界中”[5]。视觉作为人类获取信息的关键途径,在构建对外部世界的认知中扮演着核心角色。通过观察和解析视觉元素,才能理解事物的物理特性、感知环境空间布局及动态变化。在具身认知理论指导下,视觉设计能够利用色彩、形状与文化符号等元素激发用户的直观反应和内在情感联系,并通过设计方案有效地触动用户深层次的情感共鸣。

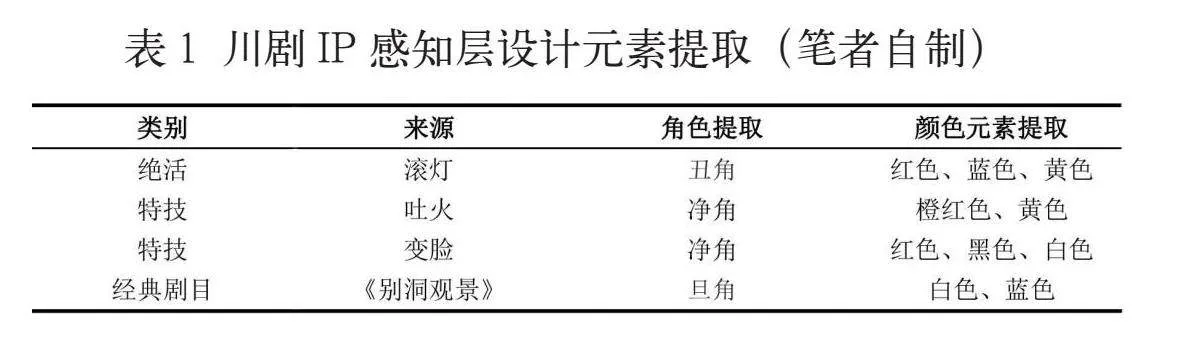

为了满足现代用户对审美与文化深度的需求,首先对非遗川剧进行了细致分类,从中选取了最具代表性的视觉元素,如生动的色彩语言和丰富多彩的角色等。这些元素共同构成了川剧独有的视觉语言体系,既承载深厚的文化底蕴,又直观展示了角色性格特征和剧情发展演变。在此基础上,将这些典型的川剧视觉内容进一步拆解并转化为感知层面的设计要素,融入川剧IP形象的设计之中(见表1)。

(二)行为控制层设计编织

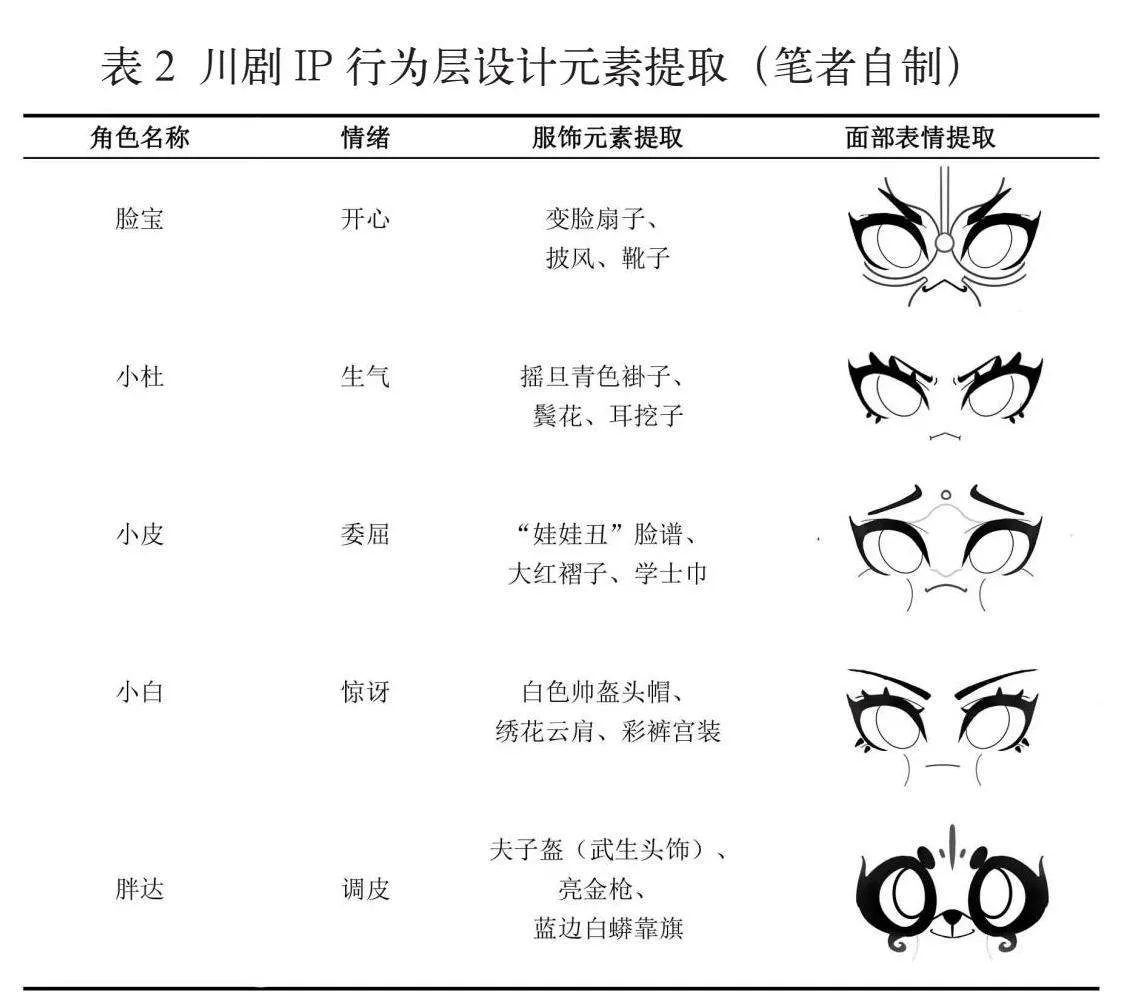

具身认知理论的一个基本观点,是认知通过身体的感知和身体与周围环境的互动而产生。储存在记忆里的认知信息是具体的、生动的,与身体的特殊感知觉通道相联系[6]。在川剧IP设计的具身认知行为控制层设计框架下,川剧表演行为的核心构造首先体现在通过富含象征意义的脸谱艺术以及变化多端的面部表情体系来直观展现人物性格与情绪。比如,脸谱色彩鲜明地表明角色性格:红色代表忠勇,黑色代表刚毅公正,白色则暗喻狡黠。另外,在川剧表演艺术中,服装不单是视觉传达的符号,更是演员内在心理状态和肢体语言的外在延展。其鲜明的视觉标识如角色特定服饰、艳丽色彩与繁复图案,直观塑造了观众对角色身份和性格的认知。服装的形制、材质和动态美感引导观众从视觉、触觉等多感官层面深入理解剧情和人物情感。川剧服饰的穿戴与表演相辅相成,形成了一种具身化的艺术体验,促使观众在感受戏曲美学的同时,与角色产生共鸣,深化对川剧文化和艺术的理解与认同。

在川剧IP设计的行为表现层面上,聚焦于提炼脸谱艺术与服饰体系的核心设计元素,构建出具有生动性和动态性的视觉表达。通过将这些动态设计元素融入IP角色的服饰及面部表情设计中,在视觉创作过程中展现出川剧IP形象的独特美学效果及人物性格特点。通过这种方式,川剧IP设计不仅赋予角色鲜活的生命力,也确保了其内在精神特质直观地传达给受众(见表2)。

(三)意义构建层设计演绎

在具身认知理论体系内存在三层结构,其中情景层的认知过程所展现的具身效果将会保持一种稳固且可以再现的特性。根据布伦塔诺的经验理论,人的知觉现象可以划分为三种,分别为表象、判断和情感。其中,表象是最基础的现象,“意识行为不可能以任何方式指向没被表象的东西”[7]。举例来说,当观众沉浸在观看川剧及其相关产品的过程中,能够理解剧目的主题内容,对剧中角色的行为举止乃至演绎这些角色的演员产生真诚的赞美或热烈的批评,这是当今社会伦理和大众文化背景下对戏曲艺术的一种内在共鸣。而深层次的认同则是对艺术核心价值的本质认同,观众会在心理上置身于演出互动之中,品味川剧每一处细微的动作和表达,从而实现对剧目精神认同和艺术真谛认同。川剧艺术承载着丰富的地域文化和民族精神象征,其极具辨识度的脸谱艺术、变化多端的变脸技艺以及富含哲理与人性冲突的剧目情节,都是川剧IP设计中不可或缺的元素。运用情境层次的隐喻手法,借助大众对非遗潜移默化的感情联结所形成的情感纽带,进一步挖掘并激活消费者对川剧的情感认知资源,以此为契机与川剧IP建立深度共鸣。

(四)川剧非遗IP形象设计实践

基于前文所述的具身认知原理,深入分析用户在欣赏非遗川剧过程中的感知行为特点,并提炼出关键特征。在此基础上,对戏曲元素进行了创造性转化,同时进行了系统化梳理。以具身认知视角下的川剧形象及其衍生品调查,在了解用户针对川剧文化各层次因素的感知偏好筛选过程中,设计出了“川宝戏趣”系列IP形象(如图3)。

根据大众对川剧的认知,将此系列IP命名为“川宝戏趣”,巧妙借用了“川”字代表其地域特色,同时以“宝”字传递出珍贵和亲切的感觉,并暗示川剧这一非遗的宝贵价值。“戏趣”则强调了川剧的艺术魅力和娱乐性,表明此系列IP将以轻松趣味的方式去展现川剧文化,吸引更多不同年龄层次和背景的观众关注。

在感知层上,“川宝戏趣”系列IP设计借鉴了川剧独特的外形特征和色彩元素,选取生、旦、净、末、丑五大角色类型作为设计原型,融合川剧经典的红、黄、蓝等鲜明色彩,让人识别出川剧的独特基因。在行为层上,汲取川剧服饰之华美与面部艺术之多样,将其注入设计,使其既能表达喜悦也能展现娇嗔,增强用户互动共鸣。如“川宝戏趣”系列中的“小皮”通过面部“豆腐块”脸绘和前期的读书人服装,构建了富有反差感的角色,让观众通过角色外在理解其内在矛盾与性格多面性,形成深刻的认知印象;而“小杜”作为皮金的妻子,身着青色摇旦褂子,头戴传统饰物鬓花、耳挖子等,这些装扮进一步实体化了角色泼辣鲜明的性格特点,便于观众快速捕捉角色核心特质;在“脸宝”的设计中,其变脸服装尤其独特,依托川剧变脸这一绝技营造视觉冲击。在情境层上,“川宝戏趣”系列IP剖析并充分利用实物形态和动态视觉元素,符合大众审美趋势,生动展现出巴蜀人民的生活情趣和对美好生活的向往,进一步加深用户对IP的情感寄托(如图4)。

在文创产品开发中选择了文具作为创意载体,打造了“川宝戏趣”系列文具。该系列将川剧的脸谱图案、服装纹理及故事情节等特色融入笔记本、笔、书包的设计中,使每件产品既实用又富含艺术观赏性,成为传播与弘扬川剧文化的日常生活用品。让使用者在日常使用产品的同时,能亲身体验并感知川剧这一传统艺术的独特韵味与深厚内涵(如图5)。

四、结语

本文围绕具身认知理论,对川剧非遗IP设计进行了探讨与实践探索。通过剖析感知层、行为层及情境层的用户认知机制,发掘并提炼川剧非遗的核心文化要素,将其转化为符合现代审美的IP设计元素。研究在保留川剧非遗艺术特色的基础上,设计了具有中国特色的川剧非遗IP形象,并将其应用于文创产品设计实践中,有效提升了川剧非遗文化的传播力和感染力。具身认知理论的引入与应用,不仅激发了川剧非遗IP的内在活力与创新潜能,也为解决非遗文化弱化、流失等问题提供了新思路,有力推动了川剧非遗资源的活态传承与创新性转化。

参考文献:

[1]陈向群.具身认知为何是内感受的?——评《具身认知心理学:大脑、身体与心灵的对话》[J].心理技术与应用,2022(9):574-576.

[2]侯宁.具身认知视域下的河洛文化智能产品设计研究[J].包装工程,2022(22):288-297.

[3]叶浩生.身体的意义:从现象学的视角看体育运动的认识论价值[J].体育科学,2021(1):83-88.

[4]董瑾.川剧艺术IP的数字化推广研究[J].戏剧之家,2018(25):7-8.

[5]张翠萍.坚定文化自信,担负起新时代弘扬中国传统文化的使命——学习贯彻落实十九大报告关于坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣的发展[J].吉林省教育学院学报,2018(7):24-25.

[6]王靖,陈卫东.具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示[J].远程教育杂志,2012(3):88-93.

[7]布伦塔诺.从经验立场出发的心理学[M].郝亿春,译.北京:商务印书馆,2017:236.

作者简介:姜欣,首都师范大学美术学院数字媒体艺术专业硕士研究生。