摘" 要:文章以探索VR动画空间叙事为目的,关注VR动画中空间对情感体验塑造的影响。基于空间诗学的理论支撑,结合VR动画空间属性分析二者空间无边界、具身性和全景性的共性特征。根据空间诗学理论对VR动画的叙事启发,结合案例,从空间美学呈现、空间情境来源和空间蒙太奇三方面提出VR动画诗性叙事营造的方法,为VR动画创作中的空间叙事研究提供思路和参考。

关键词:空间诗学;VR动画;叙事美学

20世纪80年代,“空间”一词的社会人文价值得到重视,逐渐形成了“空间批评”[1]的思潮。随后空间理论被应用到文艺研究各个领域当中,也影响了影像创作中空间的地位。许多学者将这些空间理论与电影影像的空间美学联系起来,引发了电影影像研究的“空间转向”。在VR动画影像内容生产的过程中,VR技术的空间属性改变了观众观看动画的方式,打破了传统动画影像中时间主导的叙事结构,将空间放在了至关重要的位置上。如同电影研究中的“空间转向”一样,VR技术为动画叙事研究带来的也是一次“空间”主导的转向。尽管空间理论并没有被明确地引入VR动画的空间叙事研究中,但相关研究中都体现出了空间理论的影子。

在列斐伏尔、福柯等诸多哲学家的空间理论之中,加斯东·巴什拉的空间诗学概念是最具代表性和先驱性的空间理论之一。他对空间的诗学解读赋予空间以文学、情感和意境上的诗性美学价值。这与许多VR动画作品通过空间搭建叙事框架、贯穿情感主线的手法不谋而合。因此本文基于空间诗学解析VR动画中的叙事美学,关注VR动画中空间对情感体验塑造的影响,分析VR动画空间属性的具体特征,进而探讨空间诗学理论下VR动画的叙事特征,并根据空间诗学理论对VR动画的叙事启发,总结空间对VR动画叙事诗意营造的作用。

一、空间诗学的美学内涵

(一)空间诗学概念

空间诗学一词来源于法国哲学家加斯东·巴什拉的著作《空间的诗学》。巴什拉主张用现象学精神对空间进行人性价值解读,在想象力的作用下,“空间不再是那个在测量工作和几何学思维支配下的冷漠无情的空间。它是被人所体验的空间。”[2]。

心理空间是空间诗学中主要关注的议题,侧重探讨内部精神空间诗学、美学价值对现实空间意向的作用和影响。巴什拉将空间二元划分为“外在空间”和“内心空间”,人对一个真实存在的“外在空间”的记忆、印象和想象构成了“内心空间”,而“内心空间”也会影响一个“外在空间”的存在。二者的关系是一种文学性的隐喻性关联,当人对空间产生想象性的解读和体验时,空间就超越了数学性和几何性定义下的客观存在。

(二)基于空间诗学的VR动画叙事研究现状

尽管空间诗学尚未成为影像空间叙事研究的主流视角,其在影像叙事方面的指导意义仍然是不可忽视的,特别是在立体交互技术发展的语境之下,空间越来越成为数字影像叙事的重要维度。目前,国内外有关空间美学与影像叙事方面的研究总体上围绕着传统电影中的空间分析展开,倾向于将电影中的空间影像与空间诗学中的意向相映射,往往从具体的电影作品案例出发,解读影像中空间的美学价值和文学意义。彭婕妮[3]通过解读导演对城市影像空间的再建构,分析重庆电影中空间意向与角色特质之间的关联;李雅琪[4]将空间诗学与中国文学基因中的“意境”类比,分析中国电影中的“空间诗学”转型;战玉冰[5]基于空间诗学理论,解析王家卫电影中的空间意向和空间美学。

从VR动画创作的角度出发,不少学者注意到了空间叙事维度的重要性,能够联系空间理论论述VR影像中的空间叙事特点,但大部分还是综合探讨VR技术多因素、多维度影像下的叙事特点,或关注VR动画中的视觉引导和角色调度,少有从空间理论出发的VR动画叙事研究。

二、VR动画的空间诗学共性

(一)VR动画的空间属性

VR本质上就是综合各种技术手段构建虚拟情境,为用户营造“临境”的幻觉体验。技术实现上,VR基于三维立体和位置、体感追踪等技术才得以运行;创作方法上,VR影像创作者必须考虑到空间对叙事的影响,甚至真正进入到VR环境中创作;观看方式上,用户必须使用头显设备才能进入虚拟空间观看VR影像,并通过穿戴式的交互手柄与VR影像产生互动。因此,包括VR动画在内的任何VR影像,都离不开空间这个最基础的要素。

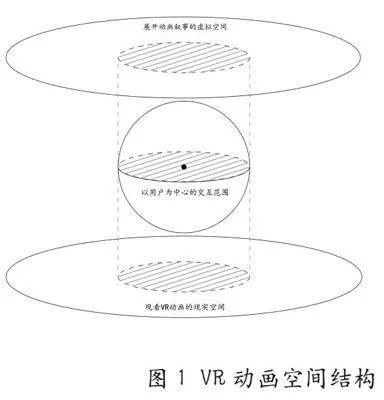

如果说传统动画的播放载体是银幕或移动端屏幕,那么VR动画的播放载体就是头显设备,但头显设备同时也是用户与动画影像产生互动的媒介、用户进入动画虚拟空间的通道。以头显设备为界限,VR动画中的空间结构可以被划分为:观看VR动画的现实空间(物理环境)、展开动画叙事的虚拟空间以及在虚拟空间内以用户为中心的交互范围(如图1)。结合空间诗学概念中的外在空间和内在空间,头显设备所在的现实物理环境正是VR动画的“外在空间”,动画叙事所在的虚拟空间则是VR动画创作者为观众营造的“内在空间”。用户使用穿戴式手柄交互在虚拟世界中获得反馈,交互有效的范围则是“外在空间”和“内在空间”搭建连接的过渡空间,是基于用户身体建立起来的一个知觉共域。

表面上看,动画叙事内在空间表现是VR动画空间属性的重点,但观众得以身处内在空间之中,才使得VR动画的空间叙事如此重要。以用户为中心,或者说以头显设备为中心的“知觉共域”使“外在空间”与“内在空间”重叠,观众同时“身处”两个空间之中,因此构成“临场”体验。

(二)VR动画的空间特征

在空间诗学概念中,巴什拉提出了有关“空间”的三个特点,他认为内在空间具有“广阔性”,外在空间与内在空间的关系具有“辩证性”以及场域的“圆形”。这些描述都是从诗学接收对象,也就是读者的角度出发的,因此面向VR动画空间特征的分析,也应从观众的角度出发。

观众在观看VR动画时,看到的画面不再是受画面尺寸限制的图像,而是一种视野范围内的空间图景。以VR动画的镜头,或观众的视点作为切入点,VR动画的内在空间包含三重空间维度:镜头拍摄方向上的立体景深;围绕观众视点形成的场域即“知觉共域”;观众视野之外存在的空间。这三个空间维度表现出的VR动画空间特征与空间诗学论述之间存在相似性,具体表现为以下三个方面。

1.无边界的动画空间

在学术界有关VR体验的描述中,最常见到的一个词语就是“幻境”。VR动画空间的虚拟内容赋予了观众一个三维的、纵深的空间,仿佛具备了现实环境中的真实性,但场景又不受到现实环境范围的限制。因此观众对叙事空间的感知会产生一种梦境感和惊奇感,并主动地补充视野之外的动画世界。这种特点与巴什拉所描述的内在空间“广阔性”相似。内在空间的“广阔性”指人想象力的作用:人的“想象”能够超越外在现实空间范围,拓展、丰富空间表达。VR动画《Henry》(美国,2015)中,观众固定在主角Henry的小屋当中,视野中所见的空间是有限的,但通过角色调度,使Henry走出画面或离开房间再带着新的叙事元素回到场景,暗示了虚拟空间中视野之外场景的存在,能够激发观众对内在空间认识和完整叙事的想象。

一些VR动画将虚拟空间留白,留下一种白色或黑色的空洞,动画内容在这个无限的空间中不断生发,潜藏着不可预见的叙事可能性。在《亲爱的安杰丽卡》(美国,2017)中,色彩线条引导着观众的视线,不断地流动演化构建出小到一个房间,大到宇宙的画面空间,为观众表现了宏大、震撼的叙事影像。

2.具身的动画空间

前文中对VR动画空间结构进行了划分,通过“知觉共域”,观众内与外的“存在”被串联起来,以第一人称沉浸在虚拟体验中,内在空间和外部空间是时间同步、位置同步的,只是空间情境不同。因此,可以说VR动画内在空间与外部空间之间是一种辩证性的联系。这一空间特点很好地诠释了巴什拉提出的内外空间“辩证性”。本质上是在反驳二者互相孤立、排斥这一普遍认知。巴什拉认为要认识到这种内与外的辩证关系,“首先应该寻找我的存在”[2]。观众既处在物理空间,又存在于动画空间中,因此两个空间互相影响,现实环境条件会干预动画观看体验,而内外空间形象在动画空间叙事的作用下可以相互转化融合。

3.全景的动画空间

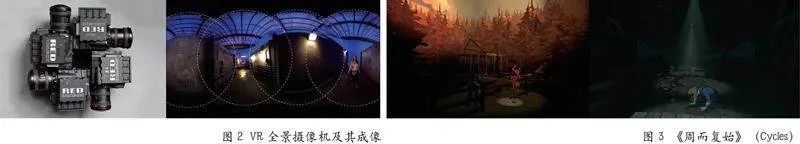

观看传统动画时,屏幕是画面的“框”,观众被迫聚焦在创作者规定的180°画面上,而VR影像环绕着观众,本质上是一种全景(Panorama),其拍摄过程采用的全景摄像机,通过拼接多个180°的画面来组成360°的图景(如图2)。追溯VR影像的技术来源和发展历程,其“全景”式的空间形象正是来源于中世纪教堂穹顶壁画的全景概念,是对画面叙事表现的构想实现。这与巴什拉提出的“圆的现象学”类似,他以“圆形”来描述场域的形态,认为一个个体周围的一切环境和空间要素,都聚集、囊括在“拱穹”一般的空间中。VR对动画的革命是一种从屏幕平面向360°全方位叙事的转变,使空间联系时间线上的叙事构成“圆形”的场域。影像呈像格式转变成一个全景式的“剧场”,“影像”变成了一个环绕着、包围着观众的叙事情境。因此,VR动画空间的全景不仅是环境呈现的全景,也是叙事呈现的全景。

三、VR动画空间叙事诗意营造

对空间诗学理论和VR动画空间特征的种种分析,最终是为了给观众呈现VR动画的叙事内核和情感体验,因此需要探究VR动画空间中多元的空间形象,分析空间对诗性叙事体验的营造作用。

(一)空间美学营造叙事美学价值

VR动画空间无边界性的优势之一,就是便于创作者塑造宏大的叙事景观。与传统动画中通过强烈透视、大小对比等方法绘制出的图像相比,VR动画中画面的纵深和空间感受是具身体感的,观众所见的景象仿佛真实存在,因此更具有冲击力和情感张力。在VR创作中,显然传统的空间视觉设计也发生了变化,因此需要分析VR动画空间中的美学要素。

1.光影主导的视觉效果

色彩是传统动画场景中主导着画面视觉表现的重要设计元素。由于传统动画场景是在平面作画,其色彩设定也决定着动画色调和感情倾向,空间中的立体感塑造、光影关系也都由色块构成。而VR技术具备了空间基础,动画创作的画布不再是平面的,而是立体的,因此画面视觉效果呈现的决定性因素随之改变。在搭建VR动画场景的三维环境中,光影是一个独立可控的工具,其颜色、亮度、朝向都像实景拍摄中的灯光一样独立于道具和环境调设,当需要调整画面色调或光感时,不是修改画面内容,而是调整光源。与传统的三维动画区别在于,由于VR动画中蒙太奇的失效,光影变化产生了时间性。也就是说同一场景下不同光线氛围转变是连贯的。因此一个VR空间中的明暗可以初步划分为四个区间:同一时间下的亮部和暗部,不同时间下空间中的亮部和暗部。

迪士尼出品的VR动画短片《周而复始》(美国,2020)中就对空间和光线展开了研究。导演吉普森认为“每座建筑都可以讲述一个故事”,该作品意图表现一所家宅从五十年代起所承载的故事,导演通过光线变化来表现家庭中的苦乐无常,并以明暗和色彩引导观众对叙事场景保持关注(如图3)[6]。

2.虚实交织的空间结构

VR动画的“奇观”性允许我们在虚拟空间中创制出超越文本和图像的、梦境般的空间。这些“奇观”被允许与其他仿真的场景相结合,构建出一个亦幻亦真、虚实交织的动画叙事空间。在VR中空间的定义是超现实的,观众身处其中,经常发现自己被许多不可能的“真实”包围着。这种超现实将传统电影、动画影像中的特效具象化,常常适用于强烈的情境塑造。VR交互体验《距离之书》(加拿大,2020)综合三重叙事空间,带领观众走进一个家族战时移民后的寻根朝圣之旅。在整个VR体验中,观众大部分时间处在叙事空间之外,回忆的场景会随着观众与道具交互围绕着观众扩散开来,角色经历的事件在观众身边上演。作者设置了田野、海关等宏大场景,当广袤的田野从观众脚下的土地向远处扩散开来,观众也能体会到角色在农场中安逸的生活;而通过夸大展现掌握着主角命运的文书工作人员,将巨大的人影机械排列在空间中,又令观众能够对角色所处的恐惧和压迫感感同身受(如图4)。

(二)空间情境建立叙事诗学基础

空间在传统动画中最重要的功能就是作为叙事场景要素,渲染动画氛围,传递视觉和情感双重美学价值。在VR动画中,动画场景转变为虚拟动画空间,脱离了边框的束缚。观众通过头显设备直接进入动画叙事的场域,视觉感官接收到的不仅是一个图像,而是一个图景。空间的图景带有预制的意向含义,VR动画叙事场景的取材来源使观众对空间形象产生预先想象和期望。因此除了传统的色彩、光影等场景塑造手法,VR空间叙事的基本情境对激发情感体验发挥着至关重要的作用。

1.现实空间

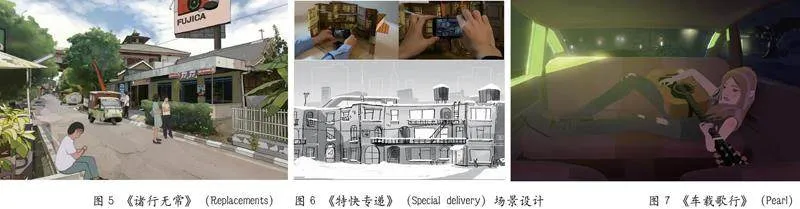

当一个VR动画作品的空间形象来源是真实的现实情境时,观众更容易体会陌生的叙事情境。在影像创作中,创作者对现实空间的二次创作本质上是一种地理空间、社会空间的再生产[7]。特定城市、乡村、地域等地理空间为VR动画叙事提供了基本语境,动画角色的行为和身份在特定空间中产生意义。VR动画《诸行无常》(日本/德国/印度尼西亚,2020)用写实的美术风格表现了印度尼西亚首都雅加达一个虚构街区里爪哇家庭的生活。尽管是虚构的街区,但其空间形象皆来自于真实的城市空间,从一个普通家庭视角展现城市在四十年发展过程中当地的日常生活状态(如图5)。观众的闯入不仅是在“观看”,也是在体验其城市生活节奏。

除了城市、地区等地理性意义空间,电梯、楼房等室内现实世界中的空间意向也具有再生产价值。这些空间形象也许不似巴什拉的“鸟巢”“角落”“贝壳”那样富有诗意,但基于生活体验,观众对这些空间形象的想象仍然赋予了它们叙事含义。这种叙事情境甚至不需要创作者营造,观众就可以自然地理解其中包含的叙事。比如VR动画《乘客》(澳大利亚,2020)基于火车四人座椅构成的空间,讲述了一个关于火车上四个陌生人们的故事。这种情境无疑来源于任何人在乘坐交通工具时观察周围人群的潜意识行为。在VR动画体验中,观众不仅可以进入每个角色的视角体验他们的内心世界,同时也在透过四个视角观看整个叙事场域。

2.文化空间

VR动画空间中对文化符号的运用,是对叙事文化背景的体现,由于文化背景本身带有地域性,因此观众能够根据这些线索立刻意识到整个故事发生的语境。VR动画中通过民族传统工艺、非物质文化遗产以及民族传统活动等构建出了文化叙事空间,为VR动画导演创作的叙事提供了强有力的文化支撑。

一方面文化符号构建出的文化场景本身附带着关键词,也就是对某个文化的普遍印象。比如VR动画《美洲豹之子》(美国,2017)讲述了一个墨西哥摔跤手的故事,动画场景中加入了大量拉丁文化美术要素,比如开场典型的墨西哥祭坛、墙壁上的壁画、以及剪纸拉花装饰等元素。这些文化符号在该作品导演的动画片《生命之书》(美国,2014)以及迪士尼动画《寻梦环游记》(美国,2017)中也得到了应用,并已经为人所熟知。在这些作品中,墨西哥文化的生死观、墨西哥家庭传承和生活状态都是主要的命题。观众观看VR动画时,也身处在这种文化场域中。当观众跟随着主角穿过画满摔跤手面具的走廊时,向前看到的是身形几乎填满画面、身处相对阴暗、冷色调空间中的主角背影,向后看到的是处在暖色调房间、担忧地站在门边的家人,身前和身后的景象形成了鲜明对比,强烈地渲染着故事的悲剧走向。

另一方面,民族性的文化符号具有叙事性,关系着对应民族文化背景中的传统叙事。这一点在国产的VR动画作品中体现更加鲜明。受益于中国传统文化中丰富的传说典故和大量的文艺作品,国产VR动画民族性特征明显。在VR动画冲击性的视觉表现下,能够极大激发观众的艺术、叙事认同感。比如VR漫游体验《清明上河图》(中国,2016)就通过动态表现出了中国古代百姓的生活风俗和汴京繁华的人间烟火,观众以俯瞰视角在张择端的画中世界遨游。VR动画短片《地三仙》(中国,2018)则基于中国美食文化和特色民间典故,以三个建国后成精的萝卜为主要角色,讲述了一个轻松诙谐的喜剧故事。

(三)空间蒙太奇丰富叙事层次内涵

从早期电影叙事中的杂耍蒙太奇到后期基于媒介发展变化的影像空间叙事实验,在影像发展史中也不乏对空间的探索。在此阶段的空间蒙太奇指的是多个空间影像之间的剪切或多幅空间图像的并置,根本上仍然是时间性的。VR动画中,观众被叙事空间环绕,影像不再由叙事片段组成,而是观众在空间中亲身经历、亲眼所见,这种经验无法被后期编辑。在VR动画创作中,能够干涉VR动画中观众所见的有两个主要因素:一是观众天然的视野范围;二是空间随时间变化而发生的改变。因此要丰富VR动画的叙事结构,可以从这两个角度入手。

1.观众视线调度

徐涛[8]将VR影像中的观众视野划分为四个区域,其中观众面向的180°空间是正常可见的范围,身后两侧的60°空间则是转头或余光可见的范围,正后方的60°是必须转身才能看到的空间范围。可见范围和视野之外的范围如同剧院的前台后台一样,视野之外的空间天然具有转换场景的优势,为空间蒙太奇提供了一个视觉盲区。当观众关注空间的一个方向时,观众的身后就是上一个空间情境转换的位置。

如果将观众的视角比作传统影像中的摄像机,对观众视线的调度就相当于导演对摄像机的调度,导演需要完成的工作就从限制观众视野转变为了引导观众视线。一些VR动画中,沿用一镜到底的拍摄手法,已经结束叙事的空间会渐渐退场,观众的位置跟随主人公移动,从而达成转场。或者是保持观众的位置不变,以角色的动线或引入其他叙事线索作为观众的视线引导,观众若要保证主线叙事的完整性,必须跟随引导。

在面对多线叙事时,观众必须选择关注的对象。多线叙事的VR动画,就像在剧院空间中的多重置景。面对一个全景的、一览无余的叙事空间,观众无法同时观看所有故事,因此导演必须在时间上做出处理。VR动画《特快专递》(美国,2016)中,观众身处一个小小的城镇之中,被城镇的建筑包围(如图6)。主线叙事聚焦在城镇管理员与闯入者之间的追逐上,但同时就像希区柯克的《后窗》(美国,1954)一样,每个房间的窗户后面都在隐藏着隐性故事。这些故事必须由观众自己触发,当观众注视某扇窗户或门时,支线叙事才会上演。

2.空间环境调度

考虑到观众观看VR动画时无法看见现实环境,一般情况下VR动画都不需要观众做出过多位移,在虚拟空间中的可移动范围也比较小。因此当需要移动视点才能继续观看叙事时,除了让观众的视点跟随角色“飘移”,空间本身也可以发生变化。如《周而复始》的导演所说:“材料会老化和褪色,人们会挂上装饰画,家具会在地毯上留下凹痕,随着时间的推移,空间里会留下居住在那里的人的印迹。”空间的变化能够暗示叙事推进,并且这种变化往往是潜移默化发生的。在电影《彗星来的那一夜》(美国,2013)中,导演多次用高度相似的空间结构来隐藏转场,只通过道具摆放、人物位置等细节暗示不同平行空间之间的转换。当然,这是出于迷惑观众的目的,为了构建悬疑感而采用的方法,但这并不意味着这种方法没有参考价值。当观众聚焦于叙事主体时,空间不知不觉已经转换。

《车载歌行》(美国,2016)就是一部打破了VR一镜到底运镜模式的VR动画作品,观众的视点固定在汽车“珍珠”的内部空间中,所有关于角色的回忆和经历都围绕着这辆汽车展开(如图7)。观众可以看到车内上演的故事、人物状态,透过车窗看到窗外的季节变化和汽车行驶状态。结合跳切的转场方法,观众仿佛处在一种记忆回放的状态中,在一辆汽车有限的“寿命”时间里,短暂进入主人公的人生经历。

四、结语

随着信息技术不断进步,媒介变迁不断打破传统文字和图像叙事传统,对具身体验的追求也越来越深入。对VR动画空间叙事的探讨本质上是对媒介特性和叙事形式的追问,VR的艺术如何更进一步?叙事的艺术如何更进一步?正如空间诗学的哲学性概念论述所体现的那样,空间是人们体验的基础,也是具身的基础。虚拟现实技术把上世纪人们对影像艺术、空间体验的构想化为现实,将加斯东·巴什拉空间诗学理论中抽象的定义具象化,从美学呈现、情境建设和视听语言三个维度,为VR动画叙事维度提供了更多的可能性。

参考文献:

[1]Jen Jack G.The People,Place,and Space Reader[M].London:Routledge,2014:323-327.

[2]巴什拉.空间的诗学[M].张逸婧,译.上海:上海译文出版社,2009:263.

[3]彭婕妮.重庆电影的空间诗学:存在、身体与建筑[J].电影文学,2022(6):70-74.

[4]李雅琪.空间隐喻与时空流转:中国电影中的空间诗学转型[J].电影评介,2021(8):17-22.

[5]战玉冰.王家卫电影的“空间诗学”—基于加斯东·巴什拉空间理论的考察[J].电影新作,2020(2):13-18.

[6]Gipson J,Brown L,Robbins E,et al.VR story production on Disney animations“cycles”[M].ACM SIGGRAPH 2018 Talks,2018:1-2.

[7]王士霖.空间·景观·诗性:中国电影空间谱系中的南方镜像[J].电影评介,2020(1):96-100.

[8]徐涛,吴克端.基于空间结构的VR电影叙事语言研究[J].电影文学,2021(4):19-24.

作者简介:

修子玉,北京林业大学艺术设计学院动画与交互专业硕士研究生。

蔡东娜,北京林业大学艺术设计学院副教授,博士。研究方向:动画、数字媒体艺术方向。