摘" 要:千年古观西山万寿宫是道教净明忠孝道的祖庭,道风浓郁,其规整均衡的祭祀空间与灵活丰富的园林空间相结合,营造出独树一帜的道观园林。通过实地调研,结合史料文献,对南昌西山万寿宫的选址环境、空间布局、功能分区、造园意境等进行全面分析研究。西山万寿宫具有明确的祭祀、悟道、游憩、生活等功能空间。布局上采取均衡构图、四轴并齐的空间处理,营造出主次分明、开合有序的院落空间。运用晋柏香炉、古井石刻、匾额楹联等点景手法,为景点增添“诗情画意”,彰显浓厚的道风底蕴。受绅士商贾、香会组织的影响,祭祀性质发生变化,呈现商道圆融的特色。

关键词:西山万寿宫;选址环境;空间布局;造园艺术

道观园林包括内部庭院及外部园林化环境,既是僧侣修身悟道的场所,也是传播道教文化的载体[1]。道教名山西山,又名逍遥山,为道教三十六洞天之第十二洞天,七十二福地之第三十八福地,风景旖旎,更是道教净明宗发祥地。西山万寿宫又名玉隆万寿宫,是江西道观园林的典型代表,亦为中国道观园林不可或缺的部分。相传此地为许真君修仙悟道与拔宅飞升之所,宫外峰峦叠翠、曲水环抱,藏风聚气,乃琼楼仙境,与道教“清净无为”的哲学思想不谋而同。宫内地势平缓,因地就势,晋柏相峙,殿宇林立,雕梁画栋,愈加突显道家“道法自然”的思想。

(一)西山万寿宫历史沿革

西山万寿宫始建于晋太元元年(376),名“许仙祠”,南北朝时改称“游帷观”。两宋时期,道教得到统治者的扶持,于宋真宗大中祥符三年(1010)升观为宫,称之为“玉隆宫”,政和六年(1126)宋徽宗又赐额“玉隆万寿宫”。此时宫观雕梁画栋、飞檐斗拱,气势磅礴,形成了规模空前的庞大道教建筑群,尤以会仙阁最具特色。宋代道士白玉蟾于《玉隆宫会仙阁记》中描述会仙阁:“弥杖于壁问,外屦于户内,相与婆娑,偃仰游居,于此致身高明,寓目闲旷。可以诗,苍崖白云皆句也;可以酒,红泉碧芝皆味也。淡姻芳草,可以入吾画;古藤怪木,可以入吾书。幽禽昼啼,琴自横膝,寒乌夜语,笛自横栏。人静院探,剑或呜匣;荼清香玲,棋或敲枰。点易晓窗,丹砂研露,横经午案,宝磬传风。”白玉蟾居于会仙阁中,可饮酒赋诗、琴棋书画,寄情山水而怡然自得,可见道观园林也是文人雅士进行诗、画、琴、棋、茶、酒等活动的主要场所之一。

元朝虽有修缮,却于正十二年(1352)被焚毁,并逐渐没落。明代依托于国家里甲祭祀制度,万寿宫得到长足发展,演变成为合法的里社祭祀中心。明武宗正德十五年(1520)改赐额为“妙济万寿宫”,并重建高明大殿,后又增建三清殿、三官殿、逍遥靖庐等。而逍遥靖庐是祭祀被誉为“西山先生”的南宋理学家真德秀的场所,同时也是文人讲学习静之所[2]。清初统治者为稳定民心,推崇道德教化,将许真君崇拜纳入官方祭典,万寿宫得以再次兴盛,成为官方祭祀中心。

清康熙、乾隆年间,宫殿建筑均进行了修葺,而咸丰十一年(1861)毁于战祸,同治六年(1867)富商又捐款重建万寿宫(如图1),出现“远近风从,士民踊跃趋,商贾欢腾,捐输乐助源源而来”[3]的情景。因江右商帮、绅士及香会组织的介入,万寿宫祭祀性质发生变化,逐渐转向民间祭祀中心。清代万寿宫宫门两侧为八字形影壁,前为柏林内明塘,后为九曲外明塘,接仙桥横跨其上。山门后为三座仪门,中部仪门后分别为关帝殿、玉皇阁。西部仪门内则有丹井,相传许逊手植瘗剑古柏于此,柏后为正殿高明殿,殿前设戏台,每年农历正月二十八日为庆许逊诞辰而请戏班来此唱戏,殿后则为谌母殿。玉皇阁、谌母殿之后,依半山之基环植松竹,地势自然起伏,清静幽然,设望仙楼、偶来松下静室,古朴素雅,既满足修道之人寻仙问道的心理需求,也体现了崇尚自然、顺应自然、清静无为的道家思想。东部仪门内分别是三官殿、三清殿。万寿宫最西侧为逍遥靖庐与真公祠,最东侧为道院,开一小门为“紫气东来”。西山万寿宫几经沉浮,年久失修,1952年西山万寿宫仅存正殿、关帝殿、三清殿等宫观建筑,以及园墙、仪门戏台、山门。1957年7月被列为江西省文物保护单位,1983年政府筹款重修,再现昔日风光。

二、选址布局

(一)选址环境

《园冶》中“园地惟山林最胜”,西山万寿宫位于南昌西山镇(如图1),地处西山山麓,兼具山林地、江湖地的特征,自然环境优越,构景要素丰富,为创造“壶天洞地”提供了空间条件,也体现了“返璞归真”道家思想。山麓之下,地势较为平缓,适宜展开营建大体量的建筑群落,形成高低错落、曲折有致的道观园林。以江湖地言,西山万寿宫又被蜿蜒的水系所环绕,成玉带之状,犹抱月之势,如临宫吉水,过宫门入山岗,门前视野开阔,远借峰峦之势,近观曲水之趣,如临人间仙境,既满足僧侣生活需求,又丰富空间层次,延伸景观视线。宫外群山环绕,水域含合,盆地开阔,整体呈龙蟠凤舞之胜形,既与“河水之弯曲处乃龙气之聚会也”的堪舆美学不谋而合,又为道徒提供了修心炼性的清净之所,契合了道家“法天象地”“山林隐逸”的哲学思想,故有“天下名山僧占多”之说。

(二)空间布局

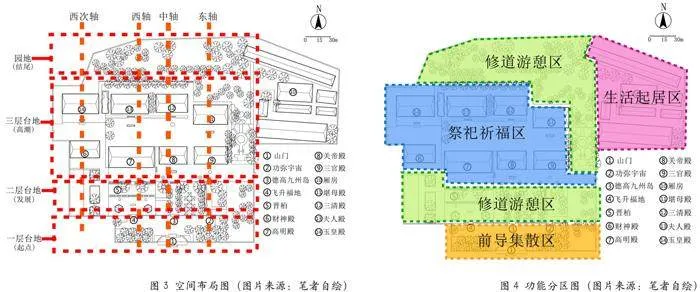

西山万寿宫地处环山曲水之地、介高山远水之间,古朴壮观,道风凛然,环境清幽,现已形成占地面积约32000平方米的道观园林(如图2)。西山万寿宫平面布局严谨,空间分隔明确,烘托出道观庄重肃穆的氛围[4],而井然有序的院落空间易形成起承转合、节凑清晰、层次丰富的游赏序列空间[5]。

因儒、道、释思想和礼制等级观念的影响,道观采用中轴线布局,主要建筑物均位于轴线上,且平面布局简洁明晰。西山万寿宫整体轮廓呈方形,南宫北园,整体以四纵三横的形式展开,以纵轴为主,横轴为辅,形成层层递进、开合有序的院落空间;纵向分东、中、西三部分,中部为主体建筑,以山门、“德高九州岛”、关帝殿、三清殿为主轴线,由南向北展开,逐级递进式布局(如图3)。东轴以东部仪门“功弥宇宙”为起点,经三官殿、谌母殿形成轴线,规则式布局,仪门东侧为小花园,园路左右对称,入口处则有白玉石所筑的护栏与小山门,门内沿四角亦设有休息设施。西轴以西部仪门“飞升福地”、高明殿、夫人殿组成的轴线,仪门内晋柏相峙,庄严古朴,衬托西山万寿宫肃穆威严的氛围。后因官方道教政策的扶持,许真君神祇被列入官方祭祀对象,也成为江右商帮的商业神祇,故西轴旁设财神殿、玉皇殿,乃西次轴,为商贾提供祭祀祈福的场所,使道观趋向道俗圆融发展。

使用功能、用地性质及地形条件是影响建筑布局的主要因素。依据地形条件,西山万寿宫的纵向布局呈现为迎水背山式,三层台地递进,台地层数与道教“三生万物”的数字“三”相互呼应,符合道教的信仰需求,同时空间灵活多变,将宫观与周边环境融为一体,体现宫观园林因地制宜,顺势而为,又与道教“道法自然”哲学思想不谋而合,无不渗透出道教特色。山门内广场依地势而建,平坦开阔,可聚散停留,为第一层台地。拾级而上,仪门矗立,晋柏苍翠,庄严肃穆,为第二层台地。再登高入殿,关帝殿、三清殿居轴线之位,高明殿、夫人殿、三官殿、堪母殿均衡对称,可祭祀祈福,宫观制高点,为第三层台地,殿后为园地,地势起伏,翠竹环绕,幽静安逸,乃修身悟道之佳所,也突显道教“清静无为,少欲寡欲”的思想。园东侧为厢房,古朴素雅,为道侣生活起居之所。宫殿顺应自然环境,地势逐渐递增,景观层次丰富,园林空间循序渐进,丰富游人视觉上对环境层次的感知,形成主次分明,秩序井然,逐级上升的园林建筑群体空间,从而达到“虽由人作,宛自天开”的艺术效果[6]。

(三)功能分区

早期修道者多入深山幽谷,或居于茅舍岩洞等清幽之所,后随着道教理论的发展,宫观功能布局、规模数量得到长足发展,至宋朝时,道教已形成十大洞天、三十六小洞天和七十二福地的宫观格局,且具备祭祀祈福、修仙悟道、休闲游憩、起居生活等复合使用功能[7]。作为道教祖庭的西山万寿宫,建筑气势恢宏,樟柏林立,丹炉相缀,梵音缭绕无不流露出千年道观的古朴庄严之情,依据使用功能,全园可分为前导集散区、修道游憩区、祭祀祈福区、生活起居区等(如图4)。

入山门至仪门前为前导集散区,也是景观空间序列的开端[8]。山门采用三重檐式牌楼,面阔三间,与两侧墙体形成“八字型”的内凹式入口空间,色彩辉煌,左右石狮相峙,既突显道教祖庭宏伟肃穆的气势。作为道观通道的山门,围以高墙,植以桂花,树荫浓郁,苍翠欲滴,形成封闭的庭院空间,既使道观内外相互隔离,阻碍俗世纷扰,创造出寺观素雅宁静的氛围,又将宫观建筑与天然环境相融合,培养宗教情绪;庭院内地势平坦,空间,满足香客停留集散的功能。山门牌坊、石狮木樨等元素开启了由“尘世”通往“净土”的引导之路,渲染了道教氛围,起铺垫过渡作用。经仪门、甬道至晋柏为修道游憩区,兼具修仙悟道、休闲游憩的复合功能,起环境过渡空间的作用。苍翠浓阴的香樟,饰以仪门、园亭,高墙相连形成半开敞的林下空间,既是道僧修仙之所,也是香客休憩游赏之处,而挺拔的香樟与笔直的甬道相互交映,更衬托出道观园林的古朴庄严的氛围。祭祀祈福区为全园至高处,由高明殿、关帝殿、三官殿、财神殿等八大宫殿组成,庭院空间开阔平坦,不仅为僧侣香客祭祀祈福活动提供场地,也满足了商帮绅士的精神需求,伴随着炉烟袅袅、梵音空寂、古木苍劲,更衬托出道观清静空寂的氛围。宫殿东北侧为厢房,僧侣生活起居之所,地形蜿蜒,松竹林立,环境清幽,不失为悟道佳所,又与道家清净无为、顺应自然的思想不谋而合。

三、造景技法

(一)南宫北院,多轴并齐

葛洪《抱朴子内篇》中有言:“下士得道于山林。”山林地乃修仙悟道之佳所。西山万寿宫整体呈“南宫北院”规则式布局,结合地形条件、周边环境营造出三层台地式园林空间,竹柏林立,绿树浓阴,为修道者提供了“清净”修炼环境,也体现了道教清净无为的自然朴素哲学观。一层为宫观入口,樟柏相峙,环境清幽,三层台地为主体建筑群,威严宏伟,豁然开朗,采用先抑后扬的技法,烘托出道观的壮观气势。因台地纵向空间受限,故采用多轴的处理方式,弥补纵向空间的不足。西山万寿宫由南向北依次递进形成四轴并齐之势,分别为南北主轴依次为山门、德高九州岛、关帝殿、三清殿,东轴为功弥宇宙、三官殿、谌母殿;飞升福地、高明殿、夫人殿则形成西轴;财神殿、玉皇殿则形成西次轴,轴线虽多,却主次分明。南侧殿宇均衡对称,炉井相缀,院墙分隔,樟柏掩映成趣,成为“祭祀、悟道、游憩、起居”之佳所。北部园地虽小,却翠竹遍地,园路蜿蜒,幽静安逸,与南侧殿宇辉煌、疏朗开阔形成强烈的对比,反衬出道观古朴典雅的氛围。

(二)起承转合,开合有序

西山万寿宫整体布局呈方形,以起点、发展、高潮、结尾四段式景观序列空间展开,形成三层台地,四大分区。台地虽边界分明,却开合有序,自成一景,整体建筑布局规整对称,协调统一,最终形成开合有序的宫观建筑群。景观游赏起点以山门、仪门形成轴线,院墙相隔,远离世俗,形成视线封闭的空间。景观发展阶段由对植晋柏、散植香樟、园亭组成林下空间,舒适盎然。景观高潮为主体建筑群,整齐排列,威严壮观,却视线通透,开阔明亮,为开放空间。北园为景观结尾,翠竹林立,私密性较强,为收合空间。所谓“景愈藏,境界愈大”,西山万寿宫开合有序、疏密有致的台地空间既延长游览路线,给人予小中见大、步移景异的景观效果,又凸显出道教宁静的环境气息。

(三)师法自然,天人合一

为突显道法礼制与宗教规范,宫观园林的植物多以规则式为主,使园林要素与宗教空间相契合,增加了道观园林庄严肃静的气势。西山万寿宫喜对植樟树、晋柏等常绿乔木,生意盎然,结合逐步升高的台地构成全园竖向骨架。自古香樟又称风水树,象征吉祥如意,“柏”通“百”取长寿之意。《老子想尔注》:“籥者可吹竹,气动有声,不可见,故以为喻。”竹之中虚圆通与道教文化精神相契合,乃“道”之物化象征。道观利用仪门、晋柏等作框景,将园内景色收于“尺幅窗”之中,丰富空间层次,增添诗情画意,营造园林意境。西山万寿宫为净明教祖庭,并非大兴土木,凿池堆山,而是因地就势,师法自然,营造出“自成天然之趣,不烦人事之工”的道观园林。宫观以竹柏掩其幽,以建筑壮其势,饰以香炉古井,营造出清静古朴的氛围,使之远离世俗的喧闹,又与周边的自然山水融为一体,从而达到“天人合一”的境界。

四、结语

西山万寿宫作为保存较为完整的道观园林,现为江西省文物保护单位。通过对西山万寿宫造园理法的解析,现总结特点如下:(一)祭祀为主,道俗圆融。西山万寿宫以祭祀祈福为主,兼具前导集散、修道游憩、起居生活等功能。因商贾绅士、香会组织的社会力量影响,宫观性质由官方祭祀逐渐转向民间祭祀,进一步推动了道教世俗化的发展。(二)象天法地,均衡对称。西山万寿宫宫外呈临宫吉水、群山环抱之势,乃风水佳穴,宫内均衡对称,师法自然,既满足“为道者必入山林”的悟道环境需求,又充分体现了道教尊重自然的哲学思想。(三)三台多轴,起承转合。西山万寿宫依地形条件划分为三层台地,加之纵向场地受限,以多轴线延伸纵向空间,台地层层递进,起承转合,形成丰富的动态游赏序列。(四)道法自然,情景交融。西山万寿宫整体上将规整严谨的宫观与天然山麓相融合,因势造园,师法自然,植以晋柏翠竹、缀以香炉古井、饰以戏台牌坊,步移景异,情景交融,既不失道观园林庄严肃穆的气势,又尽道教的清静幽然的氛围。

参考文献:

[1]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2008.

[2]吴斌生.南昌市古代园林研究[D].南昌:江西农业大学,2016.

[3]程家璇.江右商帮文化视野下的万寿宫与江西会馆的传承演变研究[D].武汉:华中科技大学,2019.

[4]李平亮.宋至清代江西西山万寿宫象征的转换及其意义[J].宗教学研究,2012(3):1-7.

[5]周洋,魏绪英,王凯璐.龙虎山嗣汉天师府道观园林造园艺术探析[J].广东园林,2021(3):31-36.

[6]陈娟,王润强,唐雪琼,等.景观基因视角下云南寺观园林景观特征分析——以昆明圆通寺为例[J].中南林业科技大学学报,2020(12):159-168.

[7]尹航.胶东半岛低山丘陵道教宫观园林环境空间研究[D].北京:北京林业大学,2019.

[8]朱静宜,沈朝栋,柴明良.杭州西湖寺观园林前导空间分析[J].中国园林,2012(10):93-97.

作者简介:

王弥强,硕士,景德镇市城市规划设计院有限公司中级工程师。研究方向:风景园林规划设计。

余义亮,硕士,景德镇学院生物与环境工程学院讲师。研究方向:园林植物与观赏园艺。

通讯作者:周洋,硕士,景德镇学院生物与环境工程学院讲师。研究方向:风景园林规划设计。

基金项目:本文系江西省教育厅科技项目(GJJ212808);景德镇市科技项目(20224SF007-4)研究成果。