摘" 要:浦城剪纸是福建省浦城县传统的民间手工技艺,是国家级非物质文化遗产,其中蕴藏着丰富的历史与文化价值。在叙事设计理论视域下,通过对浦城剪纸的历史背景与艺术特色的研究,分析设计实践成果,提出蕴含叙事主题确定、叙事情节构建、叙事元素转化三个方面的叙事内容。基于此,进一步分析浦城剪纸在叙事设计指导下的艺术形式创新实践发展,即在社会参与下有效地将浦城剪纸的传统文化魅力与现代生活融合,提升其艺术表现力和文化传承价值。在当代社会,浦城剪纸艺术作为文化的载体可得到更大范围的传播和更广泛的认同与发展。

关键词:浦城剪纸;叙事设计;非物质文化遗产

一、福建浦城非遗剪纸艺术的历史与文化传承

剪纸是一种精妙的艺术形式,极其考验剪纸手工艺人技艺手法。一幅幅美妙绝伦的“无墨中国画”背后是几十年来的功底与艺术沉淀。随着时代发展,社会环境变化等因素潜移默化的影响,民间剪纸艺术渐渐势衰,浦城剪纸艺术也开始面临生存危机。

(一)浦城非遗剪纸艺术的起源与发展

福建籍艺术家范迪安在论及家乡的剪纸时说道:“那种原生态民间艺术的拙朴大气历经数百上千年而不衰,帧帧作品无不流动着南浦先民们的文化血脉。”[1]浦城剪纸是福建省浦城县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。西晋末年,为避战乱迁徙而来的中原先民将剪纸艺术传入了浦城,南北文化相互交融,士大夫阶层赋予了它独特文雅的文人气息,历经岁月流转,逐渐形成了以“字中有画,画中有字,以字组画”为主要特征的浦城剪纸。浦城剪纸在形态上保留了淳厚古朴、线条简练、刀味纸感强烈的北方剪纸风格,但在内容上融入了鲜明的闽越风土文化和细腻纤巧的艺术风格。浦城剪纸兴盛于宋朝,明清时达到顶峰,各种吉祥花样在当地的婚丧嫁娶、年节祭日、日常礼仪中被广泛应用。在浦城传统剪纸艺术被叫作“剪花”,剪纸作品称为“花样”。古老的“花样”在母传女、婆传媳、邻里相传、走亲访友中不断流传开来[2]。

李西秦在《剪纸艺术》中写道:“剪纸与其他门类的艺术一样,有其自己的特殊语言。题材广泛,又借鉴了其他多种门类艺术的语言,使其表现形式更加丰富多彩。”[3]剪纸艺术源于民间,在福建浦城已有数千年历史,清朝道光年间,文学家梁章钜在《代吉祥说》中描述到当年浦城的剪纸盛况:“杂取吉祥喜事,剪作花样十六纸,分赠各家。”[4]浦城民众生活相对安逸,并有着丰富多样的民俗生活,逐渐形成了民间剪纸艺术的传统,手艺人通过对称、均齐、平衡、组合、连续等处理,在有限的平面上达到饱满丰润又不失和谐的视觉效果,有着很强的艺术感染力[5]。进入21世纪,浦城逐渐重视对剪纸传统文化的传承与发展,迎来了浦城剪纸产业蓬勃发展的新时代,让剪纸这门艺术有了更高质量、多样化的创作平台与展示机会。

(二)浦城非遗剪纸艺术的传承方式

信息时代到来,人们生活习惯的改变也悄然影响着这项民俗文化,过去浦城人走亲访友礼品上都贴着剪纸礼花,现在却变得很少见。首先,随着时代的进程,年轻人才群体逐渐进入城市,脱离了剪纸技艺的发源地,老一代的“剪花人”也逐渐离世,民间剪纸文化以及技艺传承十分缺乏新鲜血液。为了避免加速浦城剪纸这项宝贵技艺的衰微,浦城县也大力推动浦城剪纸的产业转型,县文化馆馆长吴卫东与传承人周冬梅对此开办了“剪花嫂剪纸坊”,在浦城剪纸的教学与传承上做出了极大的贡献[6]。浦城剪纸要永续相传,除了保留传统的剪纸文化,也要思考现代化的创新,才能在传承中萌发出新的生机。近年来,除了对于剪纸作品的设计以及文创产品的研发,在县政府的支持下也积极开办关于剪纸技艺的公益培训,以及剪纸进校园等活动,力图打开大众参与度,与广大群众建立深层联系,从而传播这一优秀传统文化与手艺。

其次,随着时代的审美情趣变化,传统手工剪纸的生存空间逐渐减少。从前以传统吉祥花样为主的“礼品花”应用范围十分有限,由此,在保留部分传统花样的基础上,剪花人开始探究如何将现代元素和年轻化的审美倾向融合到剪纸作品当中,确保在保留传统的韵味的同时,也能体现出时代的特色。例如在内容上加入时代题材,在造型上进行艺术化的夸张处理,使作品在视觉上带来个性化的新鲜感,通过剪纸诠释所承载的丰富历史信息和人文情怀,从而进一步增强人们对于浦城本土特色民俗文化的认同感。

最后,传统的剪纸艺术品在保存与传播上受限颇多,在数字媒体支持下的新媒介层出不穷,借助互联网与叙事的空间也大大扩张,同时也改变了人们的交流与传播的习惯。叙事学的学科交叉互动性变得更加紧密,将叙事设计不断地延续与升华。让浦城剪纸艺术在展现形式上更加多元化,在传播和推广中创造出更多机会,成为文化传承和交流的重要渠道。让更多受众通过这些剪纸作品,感受蕴藏于背后的,福建这片土地上深厚的文化与独特的地域风土人情。

(三)浦城剪纸文化传承与叙事设计的关系探究

近年来,叙事设计被视为一种跨学科的设计策略,它通过讲故事的形式来传递特定主题下的信息、思维和情感。叙事设计不仅是技术上的精进,更是一种观念的转变。在叙事设计理念的指导下,浦城剪纸艺术也焕发了全新的生机,不仅在形式上的增进其美感,更是着重于作品整体的叙事与情感传达,这极大地提升了剪纸手工艺的艺术表达能力,同时也增强了其在文化传承方面的价值。

茨维坦·托罗多夫在其著作《叙事的语法》中阐述了叙事的核心结构,涵盖了叙述者、叙述行为和叙述对象等多个方面。在浦城剪纸艺术的创作过程中,剪纸手工艺人通过对历史故事、传统文化和民俗活动的深入挖掘和解读,巧妙地对这些元素进行安排,将故事转化为具有层次和赋有深度的剪纸艺术视觉表达。罗兰·巴特提出:叙事作品的由一系列的行动和事件构成,这些行动和事件又通过特定叙事手法被组织起来。浦城剪纸手工艺人通过对剪纸作品主题的精心挑选和情节的巧妙构建,结合对图案纹样的选择和排列,凭借精湛的剪纸技艺创造出具有叙事性的视觉图像,这不仅仅是静态的传统剪花图样,更是在讲述关于福建这片土地的动态故事,使每一副剪纸艺术品充满故事性和情感的叙事空间,连接了过去与现在,成为传统与现代的桥梁。

杰拉德·普林斯在《叙事学导论》中提到,叙事不仅是对事件的描述,更是对事件的解释和评价。省级非遗传承人周冬梅的《百福图》系列作品,以福建地区丰富的历史、文化和生态资源为题,通过精湛的剪纸艺术表达,八闽大地深厚而独特的历史文化底蕴得以呈现。其中,剪纸手工艺品作为重要载体之一,与其他各类题材共同构成了一幅独特的民俗画卷。这是对传统剪纸艺术的一种展示,也是对“福文化”的叙述性表达,以及对其背后更深层次含义的一种独到诠释。此外,在叙事设计的引领之下,浦城剪纸这项古老而深沉的艺术手法不仅仅局限于吉祥的图案和民间传说,而将其艺术视野扩展到了更为宽广的文化领域。

二、福建浦城非遗剪纸中的叙事设计与文化表达

叙事是人们传递信息的主要手段之一,是一种具有强烈感染力的艺术手法。叙事设计的核心则是运用叙事的手段来传递内容,促成交流,并在心理层面获得共鸣与体验。叙事理论家普林斯在他的著作中指出,叙事机制对于叙事的结构与功能都有着关键作用。在叙事思维的指导下,通过剪纸这一古老而富有情感的表现方式完成了浦城剪纸非遗文化精神内核的传递,通过深入挖掘福建土地上的故事,向世界展示福建独特的“福文化”。

(一)传统纹样与民间传说的叙事主题

主题不仅是叙事的焦点,其中蕴含了作者的核心思想,其表述方式和叙事设计的语言都是为了服务于“叙事主题”。美国人类学家克利福德·格尔茨在《文化的解释》中提到,文化是一张由人自己编织的“意义之网”,人生活在自己编织的意义之网中[7],“意义之网”具有特殊的时空属性,属于“地方性知识”[8]。福建因其“山海画廊、人间福地”之美誉而闻名,而剪纸艺术正是诞生于这片富饶而安稳的土地,闽北浦城山清水秀,地灵人杰。悠久的地域文化给予了浦城剪纸艺术源源不断的创作素材,在这福山福水之地,剪纸这一民间艺术得以生生不息、发扬光大。其题材多与民间的事物、人物、故事等有关,花虫鸟鱼、故事人物、器皿文字均是剪花人剪下的创作内容。浦城剪纸作为国家级非物质文化遗产,在题材上亦有显著的传统文化印迹,包括传统的福禄寿喜、花鸟虫鱼,浓厚的闽越文化蕴藏其中,多以民间故事、神话传说为主。例如“麒麟送子”“多子石榴”“送子观音”多用于婚庆中的礼品花;“寿桃花”“寿星”“福寿双全”等诸多祝寿题材的礼品花用于当地寿宴;还有“福、禄、寿、喜、财”诸神的多种花样在祭祀中出现,聚集着人们对吉祥多福的美好祈愿(如图1、图2、图3、图4)。

浦城剪纸题材广泛,剪纸花样繁复,题材各不相同,与其他艺术门类一样,一幅剪纸手工艺品的创作也需彰显个性,突出主题。非遗剪纸手工艺有着先天赋予的文化价值,且背后蕴藏着一系列源远流长的传统故事。然而,若一个作品没有鲜明的主题,这将在很大程度上使受众获取信息受阻,因此,确立清晰明了的核心主题是至关重要的。

(二)历史与文化情感的叙事情节构建

在明确叙事主题之后,叙事情节扮演着设计语言构建中关键的转译角色,它将人的行为逻辑与情感体验转化为设计表述,这一过程则构成了叙事行为层的体现。通过精心的情节结构的设置,将内容元素进行整合,作为线索为受众提供导向与激发兴趣。选择恰当设计语言的首要任务在于明确非遗叙事的核心主题,进而对相关视觉及语义符号进行深度剖析与重构,实现从内容故事到具体物化形态的跨越。

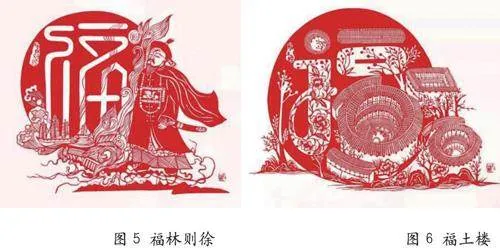

福建浦城剪纸作品可以根植于福建文化的基础标识,深入进行实地调研,并搜集素材,从中提炼最具地域历史、文化特色的精华内容,从历史人物、场景、事件等多方位展开研究,在视觉上进行解构再创造,进而将浦城剪纸手工艺与深厚的福建文化底蕴巧妙相融,塑造出既具传统韵味又能契合时代主题的设计语言(如图5、图6)。

(三)自然景观与生活情感的叙事元素转化

非遗作品以其独特的地域特征与深厚的非遗文化底蕴,展现出无可替代的吸引力,其叙事元素根植于孕育出非遗文化的特定地理人文环境当中。通过提取福建地区自然景观、风土人文中鲜明的地域元素图样、造型特征进行艺术表述,由此加深了受众对于地域的联想,更准确地表达出叙事效果,从而与受众搭建情感桥梁,领会作品主题其中意蕴。作品《浦城口“福”》(如图7)剪纸画中豆腐丸、肉燕、灯盏糕、稻田鱼等诸多美食,满足人们的味蕾,更滋养着心灵。在浦城每一种小吃承载着一段故事,细腻讲述着这座小城的历史与现在。作品当中最大的“福”字包罗万象,左侧融入了浦城传统的纹样,右侧下方则化为象征着团圆的餐桌,用阴阳结合的剪纸手艺巧妙地塑造出各类小吃的形象。《福三宝》(如图8)结合了福州非遗三宝脱胎漆器、纸伞、牛角梳的元素,并以牛角梳的图形入字,共同构建出画面中最大的福字。《福果》(如图9)则提取橄榄的造型元素组成“福”字,字画相容。

每一幅灵气十足的剪纸作品背后都经过删繁就简,提炼其典型、精华的元素,特别是命题作品,要做到思行合一,将生活中的所思所想融入作品,这不仅有着真切的情怀、东方的意境、细腻的呈现还有着时代的主题与生活的温度。这是官方与民间永恒的努力方向,也是文艺创作的一大主题。非物质的地域民俗、文化、情感通过提炼后的图样进行表达,经过叙事设计将文化背后的故事铺陈开来,使受众加深印象,大大加强视觉化的传播效果,也由此完成叙事中心主题的传达。

三、福建浦城非遗剪纸的叙事艺术形式与创新发展

叙事设计不仅仅是一种设计方法,还是一种策略,通过故事讲述来建立设计与用户之间的情感联系和文化认同。浦城剪纸,作为一项珍贵的非物质文化遗产,传统的艺术形式已不能满足现代社会的艺术需求,在传承与发展中面临着诸多挑战。联合国教科文组织(UNESCO)在其关于非物质文化遗产保护的文件中强调了叙事在文化传承中的重要性,这将在新时代带给浦城剪纸全新的表达。

(一)当代艺术形式与叙事设计的融合实践

玛丽—劳尔·瑞安(Marie-Laure Ryan)在《跨媒介叙事》(Narrative Across Media:The Languages of Storytelling)中提出了跨媒介叙事理论,从中可以了解到故事如何在不同的媒介和形式中得以传播和发展。在非物质文化遗产的传承与发展中,叙事设计的应用体现在将浦城剪纸的传统故事和文化内涵转化为具有现代审美和实用功能的产品。浦城剪纸省级传承人周冬梅说道:“剪纸过去用在民俗活动中,有一定的局限性,只有结合了生活用品,才具有实用性,让非遗走进更多人的生活。”[9]过去,剪纸作品趋于拙朴,多用于民俗活动,随着社会的发展,传统剪纸的使用场景逐步减少。步入新时代之后,在艺术形式上需符合时代的需求和人们的审美,才能使传统剪纸文化长远的发展。

如《百福图》《百年荣光》系列剪纸作品便是以剪纸作品去记录下时代风貌,以大众喜闻乐见的文化艺术形式去弘扬主旋律和传播积极向上的能量。还以大熊猫巴斯为原型创作了剪纸作品《巴斯1984自个儿》(如图10),以剪刀代笔,将大熊猫的元素特征与巴斯入闽的年份“1984”字样巧妙融合,同时够了出随风摇曳、韵律生动的竹叶图案,传递出中国传统文化中蕴含的坚毅、谦逊与高洁的品质。这件作品承载着深厚的情感与寓意,与此同时,也将浦城非遗剪纸文化的独特艺术魅力展现在人们面前,成为一座横跨文化、历史与自然的桥梁,是包含和平理念、绿色环保、公益关怀和共享资源等多种价值观的象征。

新形势下的传统剪纸艺术应与现代生活用品创新性的结合,突出体现叙事设计中“故事性”与“体验性”的特点和理念。跨界开发了一系列文化衍生品,如剪纸艺术相框、丝巾、瓷器、汉服、真皮手包等(如图11),将传统元素与现代审美趋势相结合,通过赋予非遗剪纸新的使用价值和生活情境。此外,作品《浦城剪纸·百年荣光》还采用了皮影动画的艺术手段与剪纸元素结合,制作出了生动有趣、具有叙事情节的短视频,并在区块链技术的支持下,创作出NFT数字藏品,吸引了更多年轻群体对于传统剪纸工艺的注意力,为其传承与创新提供了新思路,让浦城剪纸的故事在新的物质载体中继续延续。在跨媒介的层面上扩展了浦城剪纸的叙事范围,使其做到真正地融入现代生活,这不仅能够有效促进人际传播,在互动中引起情感振动,传递中华优秀传统文化,从而激起文化共鸣[10]。

(二)浦城非遗剪纸的社会参与与未来发展

千百年来浦城人口传心授、代代相传剪纸文化,其间也多次面临危机,在官方与民间的共同努力下,拯救了这项宝贵技艺,手艺人下乡大量收集留存下的剪纸纹样,而后还成立了剪纸协会“剪花嫂剪纸坊”这一平台,去积极推动浦城剪纸的传播,通过大力举办公益培训和文化传承活动,将剪纸技艺传授给大众群体,拉近人们与非遗文化的距离,并将其背后的文化故事和内涵传递给更广泛的受众(如图12、图13)。

此外,为激发社会更广泛持续的参与,与产业结合是十分必要的。在当地县委政府的高度重视下,剪花人们不懈努力积极探索多样性的跨界融合,将浦城剪纸与文创产品、地方特产、餐饮行业、茶叶企业等进行跨界融合,成功打造了“剪花嫂”“武夷姑娘”“乡获”“味传伍虎”等多领域连锁品牌(如图14)。将浦城剪纸与现代生活场景连接,赋予其精神文化内涵。与武夷姑娘茶空间合作开设剪纸主题文化体验馆,为受众提供了全新的文化体验,大大增强了非遗剪纸手工艺的叙事性与市场竞争力。在跨界融合的尝试下,兼顾文化性与实用性,展现福建地域特色,也让浦城剪纸的故事走向更广阔的舞台。

米克·巴尔在《叙述学:叙事理论导论》中提出:“叙事不仅仅是文学的属性,它还是人类理解世界的基本方式。”[11]在叙事理念的指导下,使得这种传统的艺术形式与现代社会更好的相融合,吸引了更多的年轻群体,加强了其文化传承的受众面。通过创新的设计和跨界合作,浦城剪纸成为了一种文化传播媒介,不仅在艺术和社会文化层面发挥了积极作用,也为非遗文化的传播提供了崭新的、多元化的思路与模式,让传统文化在现代社会焕发出新的光彩。

四、结语

在全球化与信息化交织的时代,福建浦城非遗剪纸艺术面临着传统与现代的交汇与融合。通过叙事设计的创新应用,不仅提升了浦城剪纸艺术品的吸引力和社会影响力、延续了其深厚的历史文脉。更是在叙事设计的理论指导下紧跟时代步伐,响应大众对个性化与多元化的文化消费需求,开辟非遗文化应用的新场景,使得非遗文化在日常生活中得以体验和广泛传播,加强与受众的情感连接,激发年轻一代的文化自信和传承意识。这不仅为讲好浦城剪纸的故事提供了新的思路和方法,也为非遗文化的活态传承和创新发展奠定了坚实的基础,让浦城剪纸艺术焕发出新时代的活力,也为传承和弘扬中华优秀传统文化做出更大的贡献。

参考文献:

[1]陈娜.福建剪纸:“花样”万千,山海情韵[EB/OL].[2023-11-1].http://travel.fjsen.com/2023-11/01/content_31445905.htm.

[2]杨仁斌.活在民俗中的浦城“礼品花”剪纸[J].大众文艺,2017(4):88-89.

[3]周云莉,刘晓东.非遗保护视角下纸质文创产品推动传统技艺发展——以剪纸艺术为例[J].造纸信息,2023(12):113-114.

[4]黄坚.备极工巧:闽南民间剪纸艺术研究[J].泉州师范学院学报,2007(1):103-107.

[5]郑敏.浅谈中国民间剪纸的审美特征[J].大众文艺,2009(23):250.

[6]李萌.浦城与柘荣两地剪纸造型比较分析[J].今传媒,2021(10):101-106.

[7]格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999:5.

[8]格尔兹.地方性知识:阐释人类学论文集[M].王海龙,张家瑄,译.北京:中央编译出版社,2000:273-274.

[9]夏斌婷.兰溪民间剪纸:剪下有世界纸上见功夫[N].金华日报,2022-07-20(A08).

[10]方潇.基于图像叙事的杨家埠木版年画数字文创设计研究[J].包装工程,2023(10):411-419.

[11]巴尔.叙述学:叙事理论导论[M].谭君强,译.北京:北京师范大学出版社,2015:157.

作者简介:薛斯琪,苏州科技大学艺术学院艺术设计专业研究生。研究方向:视觉传达设计。